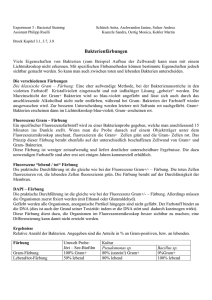

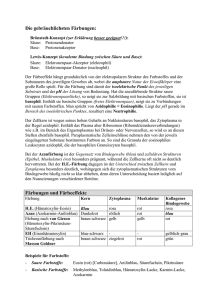

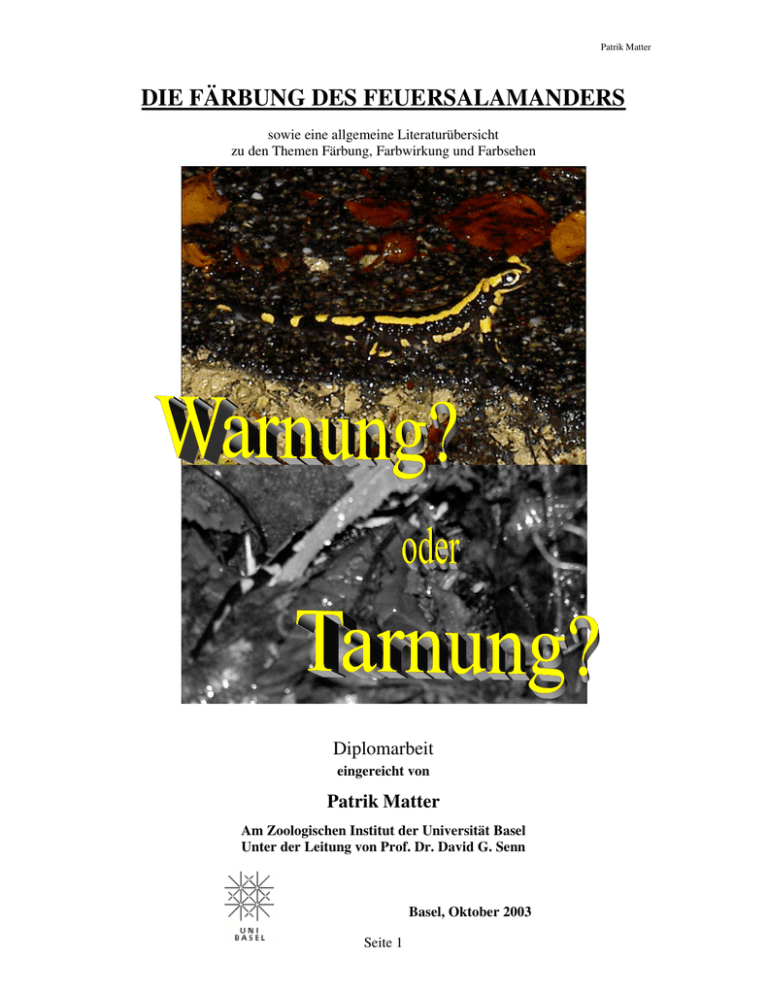

die färbung des feuersalamanders

Werbung