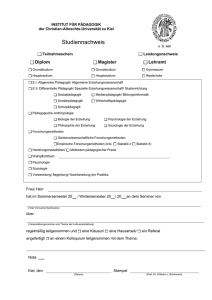

wissenschaft - Christian-Albrechts

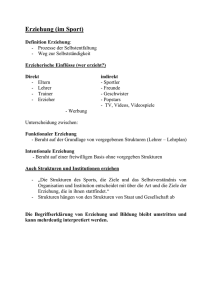

Werbung