Leseprobe - Ferdinand Schöningh

Werbung

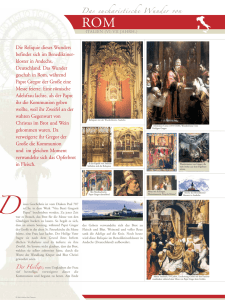

Gregor der Große Peter Eich Gregor der Große Bischof von Rom zwischen Antike und Mittelalter Ferdinand Schöningh Der Autor: Peter Eich ist Professor für Römische Geschichte an der Universität Freiburg/Br. Titelbild: Mosaik in der Basilika San Vitale, Ravenna (6. Jhd.) Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk sowie einzelne Teile desselben sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlags nicht zulässig. © 2016 Ferdinand Schöningh, Paderborn (Verlag Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG, Jühenplatz 1, D-33098 Paderborn) Internet: www.schoeningh.de Einbandgestaltung: Nora Krull, Bielefeld Printed in Germany Herstellung: Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG, Paderborn ISBN 978-3-506-78370-7 Inhalt Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Prolog zwischen Himmel und Hölle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. Die Mittelmeerwelt der Spätantike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2. Italien im 6. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3. Gregors Leben vor dem Pontifikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 4. Der Schriftsteller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 5. Gregor als Bischof: die ersten Jahre (590-592) . . . . . . . . . . . 91 6. Rom und die Reichskirche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 7. Rom und die westlichen Königreiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 8. Der Mönchsbischof Gregor und das Klosterleben seiner Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 9. Gott, Christus und das menschliche Los in Gregors Denken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 10. Gregor und die weltliche Gewalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 11. Tod und Nachleben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Karten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Anmerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Häufiger zitierte Quellen, Abkürzungen und Hilfsmittel . . . . . . 273 Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Abbildungsnachweis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Vorwort Dieses Buch entstand in mehreren Zeitschichten. Meine Beschäftigung mit dem 6. Jahrhundert setzte 2004 bei der Planung einer Habilitationsschrift ein, die ich dann wieder aufgab. Die Idee einer Biographie Gregors geht auf Gespräche mit Manfred Clauss 2010 zurück, dem hier vorab für Rat und Geduld gedankt sei. Das Manuskript entstand dann vor allem in den Semesterferien der Jahre seit 2012. Viele Personen haben mich bei der Fertigstellung des Manuskripts unterstützt. Meine Kollegin Sitta von Reden und mein Bruder Armin Eich haben Teile des Manuskripts gelesen und mit ihrer Kritik verbessert. Diethard Sawicki vom Schöningh Verlag hat als Lektor sprachliche Härten abgemildert. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Freiburg, Carolin Gschlecht, Julia Wilm, Lars Lenius und Philip Straub haben zu unterschiedlichen Zeiten meine Arbeit begleitet. Stephan Baake hat das Manuskript zweimal korrigierend bewältigt. Ihnen allen sei herzlich gedankt. Fehler sind natürlich ausschließlich auf mich zurückzuführen. Peter Eich Freiburg, 3.10. 2015 Prolog Zwischen Himmel und Hölle Trajan galt lange als einer der besten Kaiser, die das Römische Reich je regiert hatten. Diese Wertschätzung wurde auch noch von Schriftstellern im christlichen Kaiserreich der Spätantike geteilt, obwohl der historische Herrscher nun wirklich nicht als Christenfreund angesehen werden kann. Gute Christen konnten eigentlich keinen Zweifel hegen, dass Trajan trotz seiner Verdienste um Rom in der Hölle gelandet war, und diese Vorstellung ist ebenfalls bezeugt. Wer hätte sich auch trauen können, wie einst Abraham mit Gott wegen des gerechten, aber eben heidnischen Kaisers „zu rechten“? In mittelalterlichen Lebensbeschreibungen übernahm diese Aufgabe schließlich Gregor der Große, römischer Bischof 590-604, fünfhundert Jahre nach Trajan. Gregor habe bei einem Gang über das Forum Trajans an dessen Gerechtigkeit gedacht und voller Trauer über den Irrglauben des Herrschers für ihn gebetet. Wie dem Bischof offenbart wurde, habe Gott ihn erhört. Von dieser Legende existieren viele Versionen und sie vermittelte viele Botschaften. Eine davon ist unzweifelhaft die Wirkmacht von Gregors Gebet, dessen Heiligkeit hier aufleuchtet. Der Gregor der Legende hat aber nicht nur diese christliche Dimension. Sein Einsatz für den Idealkaiser verknüpft Gregor auch mit dem Erbe des Römischen Reichs. Trajan, selbst nördlich von Sevilla geboren, hatte viel für Italien getan. Italien und spezieller die Stadt Rom waren Gregors Heimat, deren Schutz ihm stets in besonderer Weise am Herzen lag. In der Legende rettet Gregors Gebet ein Stück großer, aber noch heidnischer Vergangenheit Roms in eine nunmehr christliche Welt hinüber. Ein Gott geweihtes Leben, Fürbitten für andere, Verwurzelung in der Tradition des Imperiums und Engagement für das christliche Rom seiner Gegenwart: Die Legende verwebt jedenfalls in ihren frühen Entwicklungsstufen, bevor die Erinnerung an die historischen Personen ganz verblasste, viele Züge von Gregors Leben in einen symbolischen Handlungszusammenhang. „Von der Parteien Gunst und Hass verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte.“ Schillers berühmte Feststellung über Wal- 10 Prolog lenstein lässt sich ohne Schwierigkeiten auch auf andere historische Akteure übertragen. Die aktuelle Geschichtswissenschaft wird sich hüten, Charakterbilder aus ihren Quellen oder älteren Darstellungen zu übernehmen oder sich gar selbst an solchen Zeichnungen zu versuchen. Sie kann und muss aber Wahrnehmungen aus der je untersuchten Epoche selbst und aus späteren Betrachtungen in ihre Überlegungen mit einbeziehen, schon um Intentionen aus der Überlieferung und älterer Literatur herausrechnen zu können. Der Gregor der zitierten Legende ist bei einer erheblichen Bandbreite der Akzentsetzungen für die mittelalterliche Rezeption des Bischofs typisch. In der Wahrnehmung der Menschen seiner Zeit „schwankte“ Gregors Bild dagegen deutlich mehr. Der Namensvetter des römischen Bischofs Gregor von Tours gibt aus Anlass der Wahl und Weihe Gregors 590 Einblick in die Stimmung der Zeit vermutlich vor allem in Rom, das unter einem neuen Schub der Pest litt. Gregor erscheint zunächst als führender Aristokrat und hochgebildet, im zweiten Teil seines Lebens als herausragender Asket und Prediger, auf dem offenbar viele Hoffnungen ruhten. Die einzelnen Elemente dieser Charakterisierung finden sich auch bei anderen Zeitgenossen. In der Regel haben sich aber nur Gregors Briefe, und schon nicht die seiner Korrespondenzpartner erhalten. Wir müssen also deren Aussagen oft erschließen. Noch so werden die Achtung und der Respekt vieler Menschen für den Bischof, den Mönch, den Moralisten und den Schriftsteller Gregor sehr deutlich. Andere Prominente dieser Zeit wie Columban von Luxeuil wünschten die Übersendung von Schriften. Die Patriarchen im ägyptischen Alexandreia und im syrischen Antiocheia erwiesen ihm ihre Reverenz. In den Briefen des Bischofs begegnet daneben auch der gute Freund und Ratgeber Gregor, der sich um Kranke und Waisen sorgt und Trost spendet. Solchen lobenden und bisweilen verherrlichenden oder doch von ernster Freundschaft getragenen Zeugnissen stehen jedoch auch ganz andere Charakterisierungen gegenüber. Maurikios, der oströmische Kaiser, mit dem Gregors Leben eng verbunden war, nannte ihn einmal naiv, einen Dummkopf, wie Gregor den Vorwurf betonend in seiner Erwiderung schrieb. Tatsächlich könnte man ihm aufgrund einiger seiner sehr weitreichenden Friedensbemühungen für sein Rom im Krieg des Reichs mit den Langobarden sogar die Bereitschaft zum Hochverrat unterstellen. Maurikios schonte den Bischof mit seiner Kritik also noch. Die Urteile anderer sind weniger zurückhaltend ge- Prolog 11 wesen. Im Kreise kirchlicher Gegner in der Donauregion traute man dem römischen Bischof offenbar sogar einen (Justiz-)Mord zu. Klagen über sein scharfes Vorgehen gegen Abweichler kamen auch aus Norditalien von dortigen Schismatikern. Typischer für das Empfinden Gescholtener mögen die Worte seines Mitbischofs Johannes von Ravenna sein, Gregor vermische in seinen Schreiben Honig und Schärfe. Sein Gift haben auch andere zu schmecken bekommen, gelegentlich auch bitteren Humor, eine Gabe, die der ernste Asket in ihrer reinen Form selten verrät. Mittelalterliche Darstellungen sind bei allem Variantenreichtum weit weniger zwiespältig. Gregor wurde viel gelesen und zu einem Heiligen und Lehrer der Kirche. Der Blick zurück auf Gregor war offenbar ein in Teilen durchaus anderer als der seiner Zeitgenossen. Jede Zeit hat sich ihre Gregorbilder gemacht. Dies gilt auch für die Moderne. Im 18. und vor allem im 19. Jahrhundert hat sich die europäische Geschichtsforschung neu begründet, indem sie sich einem neuen Wissenschaftlichkeitsideal verpflichtete. Sachlichkeit wurde zu einem der höchsten Gebote. Die Auseinandersetzung mit Gregor verlief im leichten Widerspruch zu solchen Bekenntnissen eher kontroverser als in der vorhergehenden Zeit. In Werken von Autoren, die in katholischen Milieus verwurzelt waren, war noch lange Zeit viel von jener Verehrung für den Kirchenvater zu spüren, die ihm die Tradition in dieser Kirche zugemessen hatte. Noch in jüngster Zeit weisen gerade die Werke prominenter benediktinischer Forscher Spuren dieser Reverenz auf. Die Wissenschaftlichkeit dieser Studien hat die Ehrerbietung ihrer Autoren nicht beeinträchtigt. Das Verhältnis von Gregor zu Benedikt von Nursia ist auch in dieser Lebensbeschreibung ein Brennpunkt des Interesses. Historiker haben sich aber auch in ganz anderem Tonfall zu Gregor geäußert. Immer zitiert wird hier die Stellungnahme des meinungsfreudigen Altvorderen der deutschen Altertumswissenschaft Theodor Mommsen, der Gregor einen „recht kleinen großen Mann“ genannt hat. Dieser Kommentar findet sich eingebettet in einer ganzen Litanei von herabsetzenden Bemerkungen in einer Studie zur Papstgeschichte Johannes Hallers, der nachzuweisen sucht, das Gregor nichts geleistet habe. Adolf von Harnack, ein anderer sehr einflussreicher Kirchenhistoriker, warf Gregor eine „Vulgarisierung“ des katholischen Glaubens vor. Unbehagen mit dem Kirchenvater Gregor konnte auch weniger offen zum Ausdruck gebracht werden. Dies geschieht etwa in Studien, 12 Prolog die Gregors theologische und anthropologische Ansichten weitgehend beiseite lassen und einzig den Verwalter und Diplomaten zur Kenntnis nehmen. So unterhaltsam die starken Werturteile älterer Gregorstudien sind, mit der heutigen Herangehensweise an historische Personen lassen sie sich kaum mehr vereinbaren. Das vorliegende Buch bietet eine aktuelle Sicht auf Gregor, wobei aktuell nicht meint, dass stets der neuesten These der Vorzug gegeben wird. Das Ziel ist ein doppeltes: Einerseits soll über eine gut nachvollziehbare Lebensbeschreibung einer Person, der heute noch ein wichtiger Platz im kulturellen Erbe Europas zukommt, eine prägende Zeit der Veränderungen in der Mittelmeerwelt und Westeuropa vorgestellt werden. Andererseits wurde gerade mit Blick auf Studierende, die sich mit der Epoche Gregors beschäftigen wollen (und deren Patron er ja ist), eine Dokumentation der Ergebnisse hinzugefügt. Gregor lebte in einer Umbruchzeit. In einer noch sehr lesenswerten Darstellung von 1933 hat Erich Caspar, ein protestantischer deutscher Papstforscher, dem wie so vielen in der Zeit des Nationalsozialismus jüdische Vorfahren zum Verhängnis wurden, Gregor als einen Vermittler charakterisiert. Verdichtet werden Caspars Überlegungen oft zu der Bezeichnung „Grenzgestalt“. Diese glückliche Wortschöpfung hat sich rasch verselbständigt und wird nun in einem viel weiteren Sinn gebraucht, als Caspar ursprünglich beabsichtigt hatte. Der verallgemeinerte Begriff „Grenzgestalt“ löst jedoch leicht die Vorstellung einer tiefen Zäsur aus, die den Kirchenvater dann an die Schwelle eines hereinbrechenden anderen Zeitalters stellt. Von so klaren Brüchen war Gregors Leben jedoch nicht gekennzeichnet. Gewiss, Gregor lebte in einer Phase beschleunigten Wandels, doch lässt sich dieser Wandel schon viel weiter zurückverfolgen und sollte über Gregors Tod hinaus anhalten. Dieser Epoche der Umgestaltung widmet die Geschichtswissenschaft heute weit mehr Aufmerksamkeit als früher. Die Veränderungen, die sie brachte, und ihre Bedeutung werden in der Folge zum Teil deutlich anders bestimmt und eingeordnet, als dies noch vor zwanzig Jahren üblich war. Es ist dieser geänderte Blick auf das Umfeld von Gregors Handeln, der mehr als alle anderen Faktoren eine neue Lebensbeschreibung rechtfertigt. Die Päpste und das päpstliche Rom sind in den letzten zehn Jahren bei außergewöhnlichen Anlässen immer wieder in den Blickpunkt auch jener Öffentlichkeit getreten, die sich ansonsten nicht kontinu- Prolog 13 ierlich mit der katholischen Kirche auseinandersetzt. Erinnert sei etwa an die „santo subito“ Rufe nach dem Ableben Johannes Pauls II., dessen langer Pontifikat einen großen Wandel in Europa begleitet hatte, die rhythmischen „Benedetto, Benedetto“ Sprechchöre bei dem Besuch des ersten deutschen Papstes seit annähernd fünfhundert Jahren auf dem Kölner Weltjugendtag 2005, den Rückzug Benedikts (2013) oder die neue Konzentration auf das Thema Armut in den Aussagen und Gesten Franziskus’ I., die viel beachtet werden. Unsere Welt ist eine andere als die Gregors, wie auch diese Lebensbeschreibung verdeutlichen wird, ein Vergleich wird sicher nicht angestrebt. Doch die Differenz ist keine vollständige, wozu die Bedeutung der Tradition in der katholischen Kirche viel beiträgt. Schon die Namenswahl der römischen Bischöfe stellt Bezüge zur Vergangenheit her. Joseph Ratzinger hat mit dem Namen Benedikt (XVI.) sicher auch an Benedikt von Nursia erinnern wollen, dem Gregor sehr wahrscheinlich eine Lebensbeschreibung gewidmet hat. Aus der Rückschau sind beider Namen trotz der zeitlichen Differenz zwischen ihnen oft eng miteinander verbunden worden. Benedikt XVI. hat denn auch mehrere Ansprachen zu Gregor gehalten, die sich leicht im Internet finden. Vielleicht kann die Aufmerksamkeit, die die gerade noch einmal aufgerufenen Ereignisse auf sich gezogen haben, dazu beitragen, bei Leserinnen und Lesern ohne engeren Bezug zu historischen Studien Interesse dafür zu wecken, welche Handlungsmöglichkeiten römische Bischöfe früherer Zeit hatten und welche Grenzen ihnen gesetzt waren. Einige Worte zum Aufbau dieses Buches mögen diese Einleitung abschließen. An seinem Beginn steht nicht Gregors Wiege, sondern ein Blick auf die römische Spätantike. Wie schon angesprochen, wird diese Zeit heute deutlich anders gesehen als noch vor zwanzig Jahren. Doch geht es im ersten Kapitel nicht vorrangig um diese veränderte Einschätzung in der Geschichtswissenschaft. In den Jahrhunderten seit etwa 250 n. Chr. setzte eine Reihe von Entwicklungen ein, die noch Gregors Welt und ihn selbst nachhaltig geformt haben. Dazu zählen der konstante Ressourcenmangel der römischen Zentralgewalt, die Ausgestaltung einer Reichskirche, die theologischen Lagerbildungen in der Mittelmeerwelt, die speziell das Oströmische Reich in konstante Spannungen versetzten, und, erst seit dem 5. Jahrhundert, die Verfestigung neuer barbarischer Königreiche im Westen. Diese Entwicklungen sollen wenn auch in aller Kürze in ihrem historischen Zusammenhang vorgestellt werden und nicht in knappen 14 Prolog Rückblicken aus Gregors Zeit heraus. Eine solche „Einstreuung“ würde ihrer Bedeutung als Prägestöcke nicht gerecht. Im Anschluss wird der Blick auf das Italien des 6. Jahrhunderts verengt, um dessen Mitte (um 540) Gregor geboren wurde (2). Danach treten Gregors Leben vor dem Pontifikat und sein Werk in den Mittelpunkt (3/4). Seine Schriften bilden unsere wichtigsten Quellen und sind zugleich das Fundament seines Nachruhms. Die jeweiligen Werke werden in unterschiedlichen Zusammenhängen besonders gewürdigt. Das fünfte Kapitel weicht noch einmal vom Aufbau älterer Biographien ab, indem es speziell das Briefregister Gregors vorstellt und nicht behandelt, was ein römischer Bischof im 6. Jahrhundert war, sondern wie man römischer Bischof war. Im Anschluss werden Handlungsschwerpunkte Gregors thematisiert. Beleuchtet werden das Verhältnis des römischen Bistums, das in der ganzen organisierten Christenheit einen Primatsanspruch erhob, zur Reichskirche, Gregors spannungsreiche Beziehungen zu den Königreichen des Westens und ihren Kirchen, die Missionierung Englands und der Einfluss des Mönchsbischof Gregor auf die Klosterwelt seiner Zeit (Kap. 6-8). Das hohe Ansehen, das Gregor bei vielen späteren Rezipienten genoss, beruht speziell auf zwei Pfeilern: seinem literarischen Werk, das neben moralischen Ermahnungen, seelsorgerischer Anleitung und Mystik vor allem Bibelauslegung bietet, sowie seiner autoritativen Aura. Im letzten Teil des Buchs werden vor diesem Hintergrund Gregors theologische und anthropologische Positionen skizziert und die außerordentlich politische Wirkung eines unpolitischen Bischofs herausgearbeitet (9/10). Das Buch schließt mit einem Ausblick auf Gregors Nachleben (11). Kapitel 1 Die Mittelmeerwelt der Spätantike Wir sind gewohnt, Hellas und Rom als Teile einer antiken Mittelmeerkultur zu begreifen. Das Mittelmeer verband eine immense Landmasse zwischen der spanischen Atlantikküste und der syrischen Wüste oder Steppe und ermöglichte den raschen Austausch von Waren, Informationen und Ideen. Einige Getreidesorten, Olivenöl und Weine waren die vorherrschenden Nahrungsmittel und sorgten trotz unterschiedlicher Qualität für charakteristische Gemeinsamkeiten in Diät und Esskultur. Die Kommunikationswege und -möglichkeiten vom Meer ins Land hinein waren, abhängig von physischen Grundgegebenheiten wie Gebirgen und Flüssen, durchaus vergleichbar. Und auch die politischen Organisationsformen wiesen zumindest auf den ersten Blick Ähnlichkeiten auf: Die Stadt (mit dem zugehörigen Territorium) erscheint als Grundform gemeinsamen Lebens, flankiert von Dörfern und Landgütern. Doch dürfen diese Gemeinsamkeiten nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch die Unterschiede in den Lebenswirklichkeiten der antiken Menschen enorm waren: spanische Fischer, ägyptische Bauern, Nomaden des Nahen Ostens und Bergbewohner Zentralanatoliens hätten sich kaum als Mitglieder desselben sozialen Universums begriffen. Das Mittelmeer schuf nicht nur in vielen Gebieten ein Mikroklima; auch sozial und politisch existierte eine Vielzahl von Mikrowelten.1 Tendenzen eines Zusammenwachsens dieser Welten waren fast immer Folgen großer militärischer Unternehmungen. Der Alexanderzug und die makedonisch-griechischen Nachfolgereiche, vor allem aber die römischen Eroberungen haben unbestreitbar eine politisch-kulturelle Vereinheitlichung der mediterranen Welt in Gang gesetzt. Dieser Prozess verlief allerdings sehr langsam. In dem entwickelten römischen Kaiserreich gab es zwar offensichtlich eine Anzahl verbindender Elemente. Zu nennen sind das römische Militär und römische Straßen, römisches Geld, römische Maße und die römische Machtsymbolik, die vor allem auf den Kaiser konzentriert war. Im Laufe der Zeit wurde auch das Recht, vor allem das Kaiserrecht, im- 16 1. Die Mittelmeerwelt mer bedeutsamer. Das galt besonders, seit 212 (oder nur wenig später) die freien Bewohner des Reichs in ihrer überwiegenden Mehrheit das römische Bürgerrecht erhalten hatten. Auch die städtischen Ordnungen und das Aussehen der mediterranen Städte durchliefen einen Annäherungsprozess. Dennoch darf das Ausmaß der Romanisierung der Mittelmeerwelt nicht überschätzt werden. Wie weit das Imperium auf dem Lande, auf dem stets die Mehrzahl der Menschen lebte, außer mit seinen Steuerforderungen wirklich präsent war, lässt sich nicht sicher entscheiden; Skepsis ist hier sicher sinnvoll. Auch in der Hohen Kaiserzeit wurde im Imperium mit seinen vielleicht sechzig Millionen Einwohnern trotz der Dominanz des Lateinischen und des Griechischen beispielsweise noch immer eine frappierende Zahl anderer Sprachen gesprochen.2 Das Imperium bildete einen starken Rahmen, aber die von diesem Rahmen umschlossenen Gebiete waren weder politisch noch sozial uniform. Die Tendenzen zur politisch-rechtlichen Zentralisierung und zur sozialen Vereinheitlichung haben sich in der Spätantike teils noch verstärkt; sie wurden aber auch neuen Belastungen ausgesetzt. Der Begriff „Spätantike“ bedarf zunächst der Erklärung. Über Jahrhunderte überwog bei der Einordnung der römischen Geschichte ein simples kulturmorphologisches Modell: Rom wurde gegründet, sei quasi geboren worden, reifte zu einem kraftvollen Erwachsenen, der sich seine Umgebung unterwarf, und führte in seinen besten Jahren (in der Hohen Kaiserzeit) diese Umwelt zu kulturellen Höhen und friedlicher Koexistenz zusammen. Dann jedoch, im 3. Jahrhundert n. Chr., habe jener Alterungsprozess begonnen, den das Wort „Spätantike“ schon in sich trägt: Einer zwischenzeitlichen Stabilisierung des Reichs (284-337) sei langsamer Schwund der Kräfte, zumindest im Westen Siechtum im 5. Jahrhundert und ein zeitlich fixierbarer Tod gefolgt: 476 wurde der letzte weströmische Kaiser abgesetzt. Das oströmische Reich des späten 6. und 7. Jahrhunderts, also auch in der Zeit Gregors des Großen, wurde schon aufgrund seines angeblichen „Cäsaropapismus“ (der Allmacht der Herrscher auch im Bereich des Glaubens) nicht mehr dem europäischen Erbe zugerechnet.3 Dieses Alterungsmodell in seiner reinen Form ist von der Forschung schon seit längerem zurückgewiesen worden. Doch seit etwa 30 Jahren werden nun auch die subtileren Ableitungen widerlegt. Statt als eine Übergangsphase des Nicht-Mehr wird die Spätantike nun eher als eine eigenständige kulturelle Phase mediterraner Geschichte von 1. Die Mittelmeerwelt 17 erheblicher Dauer gesehen. Diese Phase setzte nach Auffassung mancher Historiker schon im 2. Jahrhundert n. Chr. ein und endete im Westen erst lange nach dem Ende des Kaisertums, vielleicht erst unter den frühen Karolingern. Auch die Eroberung Syriens und Ägyptens durch die Araber in den 630er und frühen 640er Jahren gilt nicht mehr als definitives Fanal des Anbruchs einer neuen Zeit.4 Doch geht es bei dieser veränderten Sichtweise nicht einfach um eine Öffnung bislang als starr verstandener chronologischer Grenzen. Vor allem ist es die lange Zeit gültige Annahme eines universellen Niedergangs der spätantiken Welt, die heute auf Ablehnung stößt. Auf vielen Feldern des kulturellen Lebens lassen sich seit dem 3. oder 4. Jahrhundert statt eines Verfalls neue, zum Teil erste Blüten ausmachen. Dies gilt etwa für die literarischen Auseinandersetzungen auf dem Feld der Religion oder die Entwicklung neuer religiöser Lebensformen. Die bildende Kunst und die Architektur der Zeit können ebenfalls nicht in ein Dekadenzmodell gezwängt werden. Sie folgten eigenen Gattungsgesetzen und ästhetischen Vorstellungen. Pauschale Thesen eines Verfalls des Charakteristikums der Mittelmeerkultur – der antiken Stadt – sind merklich differenzierteren Bestandsaufnahmen gewichen. Ebenso wenig lässt sich in der Mittelmeerwelt ein flächendeckender demographischer Zusammenbruch nachweisen, auch wenn einige Regionen des Westens sicher von einem Bevölkerungsrückgang betroffen gewesen sind.5 In unserer heutigen Zeit, in welcher der ökonomische der bevorzugte Zugang zu fast allen Phänomenen ist, wird auch die Vergangenheit unter wirtschaftlichen Aspekten neu vermessen. Fragen zur damaligen Entwicklung der Stadt als Lebensform und Wirtschaftsraum wie auch zur Bevölkerungsdichte in den Mittelmeerregionen führen bereits ins Zentrum dieses Forschungsansatzes. Mit Blick auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten der spätrömischen Zeit hat sich in den letzten zwanzig Jahren in der Forschung eine eigentlich banale Erkenntnis durchgesetzt: Ein schwacher Kaiser war nicht gleichbedeutend mit ökonomischem Niedergang bis hin zu den Randzonen und ein Angriff auf das Rheinland bewirkte keinen Produktionsrückgang in Nordafrika. Schon im Imperium Romanum war die Wirtschaft zwar, um mit Kurt Tucholsky zu sprechen, „verflochten“, jedoch längst nicht in dem Ausmaß, wie dies für die Moderne und Postmoderne charakteristisch werden sollte. Manche Regionen des immensen Imperiums haben gerade auch im 4., 5. und 6. Jahrhundert wirtschaftlich 18 1. Die Mittelmeerwelt geblüht. Bspw. wurde mehr Land unter Bebauung genommen oder Städte wurden architektonisch ausgestaltet. Andere Gebiete litten dagegen unter massiven Problemen. Die unterschiedliche Entwicklung war nicht einfach nur historischen Wechselfällen, vermeintlichen Zufälligkeiten oder richtigen bzw. falschen Entscheidungen der politischen Eliten geschuldet. Der entscheidende Faktor war die Frage, in welchen Provinzen die imperiale Infrastruktur gegen feindliche Angriffe abgesichert werden konnte – und dies unter Umständen auch nach einem Austausch oder einer Ergänzung der alten Eliten durch „barbarische“ Neuankömmlinge.6 Eine Nationalökonomie des Imperiums gab es nicht. Wohl aber gab es in einem sehr grundsätzlichen Sinne eine politische Ökonomie, die von den Institutionen des Imperiums wesentlich mitbedingt und mitbestimmt wurde. Die Reichweite dieser imperialen Institutionen – neben der Armee vor allem die Zweige der Verwaltung, die materielle und finanzielle Ressourcen wie Getreide oder Geld sammelten und neu zuwiesen – variierte seit der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts je nach Region. Frieden und Stabilität wurden kostbare und ungleich verteilte Güter. Schon seit dem 2. Jahrhundert n. Chr. veränderten sich die politisch-militärischen Kräfteverhältnisse in Mitteleuropa zu Ungunsten Roms, wenn auch zuerst noch kaum merklich und regional sehr unterschiedlich. Roms Imperium basierte vor allem auf seiner Militärmacht, und diese hatte sich stets als überlegen empfunden und war eigentlich immer expansiv ausgerichtet gewesen. Doch vor allem seit dem 3. Jahrhundert wurde das Reich immer öfter in Mehrfrontenkriege verwickelt, die de facto meist Abwehrkriege waren. Das große Berufsheer, welches das institutionelle Rückgrat des Imperiums bildete, war jedoch aus permanenter Defensive heraus nur schwer bezahlbar. Immer deutlicher geriet das Imperium seit dem 3. Jahrhundert daher in eine fiskalische Schieflage. Eine immense Zahl von Bürgerkriegen hat die Situation weiter verschärft. So entwickelte sich eine widersprüchliche Situation: Die militärische Bedrohung speziell der Grenzgebiete ließ einerseits die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Zonen stärker hervortreten, während die Gegenmaßnahmen der Zentralregierung andererseits den Grad der Einheitlichkeit des Imperiums erhöhten. Die Kaiser des 3. und frühen 4. Jahrhunderts – besonders Diokletian (284-305) und Konstantin (306-337) – haben das Imperium in Reaktion auf die gewandelte strategische und fiskalische Situation auf 1. Die Mittelmeerwelt 19 eine neue Grundlage gestellt. Eine historische Vorform von Bürokratie wurde etabliert, die Streitkräfte wurden verstärkt. Eine Steuerreform sicherte diese Reformen ab.7 Der so entstandene strukturelle Rahmen prägte trotz mancher Veränderung das Imperium bis in das 6. Jahrhundert. Anders als während der ersten hundertfünfzig Jahre der Kaiserzeit regierten seit dem späten 3. Jahrhundert (auch abgesehen von den häufigen Usurpationen und Thronstreitigkeiten) meist mehrere, das heißt seit der Mitte des 4. Jahrhunderts in der Regel zwei Kaiser das Reich, wobei die Reichsteile wechselnden Zuschnitt hatten. Die Teilung wurde zwar nicht durch eine Grenze im eigentlichen Sinne des Wortes markiert, wohl aber durch eine administrative Trennlinie, die in der einen oder anderen Form auf dem Balkan und in Nordafrika Osten und Westen voneinander schied. Die Dynastie Konstantins (306-363) konnte das Reich noch unversehrt erhalten, aber manche Provinzen am Tigris oder am Rhein und im rückwärtigen Gallien standen doch unter erheblichem militärischen Druck. So wurde 355 Köln von Franken eingenommen. Der Historiker Ammianus Marcellinus schildert die Kämpfe des Caesar (Juniorkaisers) Julian im römischen Gallien und am Rhein in den Jahren 356-360 als extrem schwieriges Unterfangen. Der gleiche Julian verlor als Kaiser (Augustus) 363 am Tigris Schlacht und Leben in einem der sinnlosen Angriffskriege des Imperiums, das immer noch von der Doktrin der eigenen Unbesiegbarkeit dominiert wurde.8 Immer deutlicher wurde, dass römische Verbände Mehrfrontenkriege weder finanziell noch militärisch siegreich durchstehen konnten. 378 blieb Kaiser Valens gegen in den Quellen als „gotisch“ bezeichnete Feinde mit einem Großteil seiner Elitetruppen bei Adrianopel (Edirne) auf dem Schlachtfeld. Die Niederlage hat das Reich nachhaltig geschwächt. Kaiser Theodosius I. hat das Imperium in der Folge durch eine Integration der sogenannten „Goten“ südlich der Donau im Reich wieder konsolidiert. Die genauen Umstände dieses Vorgangs sind umstritten, insbesondere, ob Land vergeben wurde. Vielleicht gab es bei der Aufnahme von ursprünglich reichsfremden Kampfgruppen im Imperium eine Tendenz, von der Überschreibung von Steueranteilen (wohl meist in Form von Lebensmitteln) zu Landzuweisungen überzugehen. In jedem Fall war es zukunftsweisend, dass die römischen Machteliten nun das Vorhandensein ganzer Kriegerverbände auf dem Reichsterritorium akzeptierten – bzw. akzeptieren mussten, da sie sich jeder Strategie des „Teile und herrsche“ erfolgreich widersetzen konnten. Uneinheitlichen 20 1. Die Mittelmeerwelt Kampfgruppen mit oft germanischen Namen, die sich langsam sozial und politisch verfestigten, wurden im Westen immer öfter Regionen innerhalb der Grenzen des Imperiums überlassen, in denen sie dann de facto politisch unabhängig lebten – und das Reichsgebiet dadurch fragmentierten. Theodosius I. hatte das Imperium 394 noch einmal vereinigt. Nach seinem baldigen Tod (395) trat eine Veränderung der kaiserlichen Rolle markant hervor, um die während des 4. Jahrhunderts intensiv gerungen worden war.9 Seine Söhne Arkadios und Honorius, die nun in Ost und West die Herrschaft übernahmen, agierten (schon aufgrund ihrer Jugend) nicht mehr selbst als Feldherren. Sie waren eher Symbolfiguren ihrer Heere und Verwaltungen, die selbst ihre Hauptstädte Konstantinopel und (seit 402) Ravenna kaum je verließen. Diese politische Konstellation wurde nun typisch. Andere Personen übernahmen an Stelle der Kaiser nicht nur das Kommando über die Truppen, sondern auch die übrigen Regierungsgeschäfte. Im Osten konnten dies ganz unterschiedliche Mitglieder des Hofes sein: Kaiserfrauen, Administratoren, Höflinge ohne spezielles Portfolio oder (seltener) Generäle. Im Westen nahm zumeist ein militärischer Oberbefehlshaber (oft mit dem Titel Magister peditum praesentalis) das Heft des Handelns in die Hand, allerdings in der Regel bedrängt von anderen Kandidaten für eine ähnliche Stellung und oft in Auseinandersetzung mit den außerhalb Italiens agierenden Generälen. Die seit Konstantin bestehende Scheidung von ziviler und militärischer Kompetenz wurde durch diese Entwicklung nach und nach eingeschränkt. Die magistri militum (kommandierenden Generäle) hatten zumindest im Westen oft Wurzeln außerhalb des Imperiums. Aber ihr Migrationshintergrund war nicht die Ursache für die langsame Desintegration dieses Reichsteils, ebenso wenig wie die hohe Zahl „germanischer“ Soldaten im römischen Heer zu einem Niedergang der Kampfkraft führte. Vielmehr waren die militärischen und steuerlichen Möglichkeiten des westlichen Imperiums erschöpft. Eine stärkere Abschöpfung dringend benötigter Steuern und Lebensmittel für den Unterhalt des Militärs war nicht mehr durchsetzbar, und mit jeder Niederlage standen weniger Ressourcen zur Verfügung. 406 durchbrachen offenbar starke Kampfverbände (genannt werden vor allem Vandalen, Alanen und Sueben) die Rheingrenze. Dieser Zusammenbruch der Grenzverteidigung konnte nie wirklich kompensiert werden. Auch in der Folgezeit standen noch römische Armeen im Felde, die auch Schlachten gewonnen haben.10 Aber selbst gemeinsam 1. Die Mittelmeerwelt 21 waren sie nur noch einer von vielen militärischen Faktoren in der westlichen Mittelmeerwelt. Auch die schon erwähnten vertraglich geregelten Aufnahmen von ursprünglich von jenseits der Grenzen des Imperiums stammenden Kämpfergruppen (foedera) mit Anspruch auf Lebensmittel- oder Geldzuweisungen bei zumindest de facto weitgehender Autonomie sorgten nicht für stabile Verhältnisse. Die Einnahme Roms 410 durch die Truppen Alarichs war – auch wenn sie im Wesentlichen aus schierer politischer Dummheit resultierte – ein Fanal, das anzeigte, dass es im westlichen Imperium kein Gewaltmonopol mehr gab. Bei der Verarbeitung dieses Traumas sind große Werke der abendländischen Literatur entstanden, wie etwa Augustins Gottesstaat (De civitate dei) oder Orosius’ von Augustin aufgegebener Dissertation Geschichte gegen die Heiden (Historiae adversus Paganos) mit der These, dass es früher auch nicht besser gewesen sei. Ab 429 eroberten die Vandalen das getreidereiche Nordafrika und schädigten dadurch den römischen Ressourcenhaushalt entscheidend. Von dieser Bastion aus haben sie Rom 455 erneut und intensiver als Alarich geplündert. Zwar konnte das Imperium unter dem Magister peditum praesentalis Aëtius in den frühen fünfziger Jahren noch die Abwehr der Hunnen organisieren. Doch mit Aëtius’ Beseitigung kurze Zeit später fiel die letzte starke Persönlichkeit im Westreich, die noch substantielle Teile des Provinzialreichs durch militärisches Geschick, aber auch mit Hilfe eines dichten Netzwerks von Freundschaften und Patronagebeziehungen zumindest ansatzweise zusammengehalten hatte. Letzte westliche Anstrengungen, einen militärischen Befreiungsschlag zu landen, scheiterten unter Kaiser Maiorian (457-461); eine vielversprechende, vom Ostreich initiierte Flottenexpedition zur Vertreibung der Vandalen aus Nordafrika endete 468 in einem Debakel. Danach war Westrom fiskalisch und militärisch am Ende.11 Das westliche Kaisertum beherrschte zu dieser Zeit nur noch Italien mit wenigen Anhängseln. Kaiser wurden öfter der hohen Aristokratie des Kernlandes entnommen.12 Neben den Heermeistern, welche die verbliebenen Truppen, ein buntes Konglomerat aus meist nichtrömischen Kämpfern, kommandierten, waren sie vor allem wichtige Symbolfiguren, die Zusammenhalt stifteten. Nicht nur Italien, auch andere westliche Regionen wurden nun militärisch und politisch stärker auf sich selbst zurückgeworfen. Die Folgen dieser Desintegration konnten in einzelnen Zonen durchaus gravierend sein. Das Imperium hatte seine Bürger besteuert und Soldaten einquartiert, 22 1. Die Mittelmeerwelt aber auch Schutz geboten und friedlichen Austausch erleichtert. Doch bereits seit dem 3. Jahrhundert waren einige Grenzzonen oft Angriffen ausgesetzt, so Nordfrankreich, Belgien und das römische Deutschland.13 In diesem Gebiet brach im 5. Jahrhundert Roms Herrschaft zuerst zusammen, um in der Folge darüber hinaus großflächig zu erodieren. Die neuere Forschung hat mit Recht darauf hingewiesen, dass das Imperium auch in diesen Jahrzehnten nicht einen gleichmäßigen ökonomischen Niedergang erfuhr und auch im Westen vielerorts die Kontinuitäten vom 5. zum 7. Jahrhundert die Brüche überwogen. Doch lassen sich die wirtschaftlichen und sozialen Probleme, die aus dieser Erosion römischer Macht resultierten, durchaus auch archäologisch nachweisen, und dies nicht nur an den Grenzen.14 Bspw. setzte im Schiffsverkehr auf dem Mittelmeer seit dem 3. Jahrhundert ein erheblicher Abschwung ein, eine Tendenz, die sich weiter verstärken sollte. Im 6. Jahrhundert war der Seehandel fast auf dem Niveau der vorrömischen Zeit angekommen. In Teilen des Westens lassen sich im 4. und 5. Jahrhundert Reichtumskonzentrationen ausmachen. Für die Mehrzahl der Bevölkerung sank der Lebensstandard aber auch in solchen Gebieten eindeutig.15 Die seit dem 3. Jahrhundert einsetzende Fragmentierung des Reichs in einzelne Regionen trat nun klarer hervor. Schon im 4. Jahrhundert ließ der wirtschaftliche Austausch zwischen der iberischen Halbinsel und dem übrigen Imperium merklich nach. Nach der Eroberung durch die Vandalen wurde auch die Mittelmeeranbindung des exportorientierten Nordafrikas, das lange allen militärischen Widrigkeiten im übrigen Reich getrotzt hatte, langsam schwächer. Und auch in ganz praktischen Dingen zeigt sich, dass das Lebensniveau für viele Menschen in der westlichen Mittelmeerwelt zurückging. Das Imperium als politisch-militärische Organisation hat sich nicht unbemerkt von den Reichsbewohnern aufgelöst.16 Und doch könnte es so scheinen, wenn wir uns die literarische Überlieferung aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts ansehen. Die Reduktion des westlichen Imperiums auf einen immer kleineren Umkreis um Italien wurde von den Schriftstellern aus den sozialen und literarischen Eliten in der Regel einfach ignoriert.17 Typisch ist ein Autor wie Sidonius Apollinaris, ein aus Gallien stammendes Mitglied des Senatorenstandes, der 468 in Rom Stadtpräfekt geworden war. Nachdem er sich dort von der totalen Machtlosigkeit des römischen Imperators überzeugt hatte, folgten der Rückzug nach Gallien und schließlich, nach einem letzten Rückzugsgefecht, ein Arrangement mit den zuvor be- 1. Die Mittelmeerwelt 23 kämpften Westgoten, ohne dass er Anzeichen eines Traumas erkennen ließe. Zumindest aber findet sich bei ihm keine Würdigung von Roms Fall, dessen tiefere Bedeutung er trotz Widerwillen gegen die neuen Herren offenbar einfach ausblendete.18 Zwar begegnen uns in den Quellen dramatische Katastrophenschilderungen aus jenen Gebieten, die geplündert oder auch besetzt wurden: Berühmt sind etwa die eindringlichen Untergangsszenarien des Priesters Salvian aus dem Rheinland. Doch bleiben dies isolierte Mosaikstücke, meist aus einem bestimmten Interesse heraus verfasst.19 Als der germanische Heermeister Odoaker 476 den letzten Augustu(lu)s Romulus absetzte und auch nach einigen Jahren keinen Nachfolger installierte, beendete er mit diesem Akt die kontinuierliche Kaiserherrschaft in Westrom. Eine intensive Beschäftigung mit diesem Ereignis – immerhin die Besiegelung von fünfhundert Jahren Monarchie mit Weltherrschaftsanspruch im Westen – lässt sich, wenn überhaupt, erst im 6. Jahrhundert feststellen.20 Die aktuelle Forschung führt das Fehlen zeitgenössischer literarischer Auseinandersetzungen mit dem Ende der westlichen Kaiserherrschaft im Grunde darauf zurück, dass die sozialen und politischen Kontinuitäten weit stärker gewesen seien als die Brüche. Da der neue Machthaber Odoaker, der als rex, König, auftrat, die Oberherrschaft des Kaisers in Konstantinopel anerkannt habe, habe sich in der Praxis für Italien nicht viel geändert. Ein militärisch schwacher Westaugustus sei gegen einen fernen Ostaugustus weitgehend wirkungsfrei ausgetauscht worden.21 Doch die erhaltenen Schriftquellen müssen für die Stimmung der italischen und insgesamt der westlichen Bevölkerung nicht repräsentativ sein. Ich möchte in jedem Fall bezweifeln, dass sich viele Menschen angesichts der realen militärischen Machtverhältnisse in ihrer jeweiligen Heimat der Täuschung hingegeben haben, das Imperium habe im Westen nicht nur als kulturelle, sondern auch als politische Einheit fortbestanden. Noch unwahrscheinlicher wird dies nach der Übernahme der Herrschaft über Italien durch den Goten Theoderich 493. Mochte Theoderich auch gegenüber Konstantinopel noch Lippenbekenntnisse abgeben, trat er im Grunde auch gegenüber dem Augustus mit wenigen Einschränkungen als Beherrscher der westlichen Hemisphäre auf.22 Auch die regna der Vandalen in Nordafrika und, zeitlich etwas später, der Franken in Teilen Galliens haben sich in diesen Jahrzehnten wachsend stabilisiert. Eine neue multipolare Welt gewann im frühen 6. Jahrhundert langsam Konturen. Diese Aussage gilt nicht nur für den Bereich der Politik. 24 1. Die Mittelmeerwelt Zumindest ebenso wichtig war den Menschen der Zeit die spirituelle Ebene. Der bedeutendste, teils einheitsstiftende, aber auch immer wieder Dissens begründende Faktor auf diesem Gebiet ist bisher noch gar nicht angesprochen worden: die christliche Religion und die sie repräsentierenden Kirchen. Die Wandlung im Verhältnis zwischen Christentum und Imperium gehört immer noch zu den erstaunlichsten Wendungen in der europäischen Geschichte. Das Imperium hatte von Anfang an – seit dem Prozess Jesu – mit Repression auf das Aufkommen der neuen Religion reagiert. Mochten diese Repressionen auch zunächst meistens zeitlich und örtlich begrenzt geblieben sein, so haben sie doch das Verhältnis zwischen den Christen und dem Reich dauerhaft und auch über die Konstantinische Wende hinaus geprägt. Märtyrerkult – eine der zentralen Formen innerchristlicher Erinnerungspflege – war immer auch Andenken an den blutgetränkten Konflikt mit Rom. Spätestens seit dem 3. Jahrhundert lehnte sich die (wenn auch im unterschiedlichen Ausmaß) reichsweit aktive Kirche in ihren Strukturen an das Imperium an. Das Christentum wurde dadurch zu einer Reichsreligion im Wartestand. Auf seine Expansion und diese strukturelle Aneignung haben die römischen Machteliten im 3. Jahrhundert vor dem Hintergrund einer wachsenden militärischen Bedrohung des Imperiums mit großer Aggressivität reagiert. Zahlenangaben fehlen, aber die reichsweiten Verfolgungen unter Kaiser Valerian (257/8) und unter dem von Diokletian geleiteten Herrscherkollegium nach 303, im Osten noch bis 311/312, haben doch sehr wahrscheinlich einen erheblichen Blutzoll unter Klerikern und Gläubigen gefordert. Im gleichen Zeitraum stieg das Bedürfnis der Imperatoren, deren traditionelle Legitimation angesichts der militärischen Probleme des Reichs geringer wurde, die eigene Stellung auch religiös stärker abzusichern. Seit dem 2. Jahrhundert lässt sich zudem beobachten, dass die Götterhimmel der Mittelmeerwelt sich immer stärker hierarchisierten. Einheit in der Vielheit zu suchen und zu bieten, war offenbar ein Gebot der Zeit.23 Das Christentum konnte mit seinem Monotheismus also keineswegs eine Monopolstellung beanspruchen. Wenn überhaupt lag seine Besonderheit eher im Rigorismus bei der Verkündigung des einen Gottes. Paradoxerweise profitierte das Christentum davon, dass das Verhältnis von Gottvater zum Sohn und zum Heiligen Geist noch nicht verbindlich geregelt worden war. Dadurch konnten sich verschiedene Strömungen im Streben nach Missionierung unter einem gemeinsamen Dach versammelt finden. 1. Die Mittelmeerwelt 25 Konstantins Hinwendung zum Christentum schuf eine völlig neue Basis für das Verhältnis der Christen zum Imperium. Obwohl Konstantins Christentum ein eigenwilliges, kaiserzentriertes, militärisch geprägtes war, haben die meisten Christen die neue Konstellation nach den Jahren der Verfolgung doch enthusiastisch begrüßt. Über die Motive des Kaisers ist viel debattiert worden. Seine Entscheidung hatte sicher auch eine spirituelle Dimension; dies schließt aber nicht aus, dass der Kaiser auch auf einen Legitimationsschub und institutionelle Unterstützung durch die Kirche hoffte. In den folgenden 150 Jahren wurde die Kirche immer stärker in den operativen Rahmen des Imperiums integriert und konnte den politischen Strukturen sicher auch Halt und spirituelle Überhöhung geben.24 In der Phase der Desintegration des Reichs im Westen waren die Bischöfe oft die einzigen aktiven und effektiven Vertreter des Imperiums und später noch der römischen Bevölkerung. Die Kirche war also oft ein Element der Kohäsion, und konnte dies auch noch in den katholischen oder wenigstens nicht katholikenfeindlichen Nachfolgekönigreichen des Imperiums im Westen sein, deren neue Eliten sich, wie gleich noch anzusprechen sein wird, oft zu einem arianischen Christentum bekannten. Zugleich barg das Christentum aber auch ein immenses Spaltpotential. Von Beginn an hatte es im Grunde vielerlei Christentümer gegeben.25 Eine verbindliche Auslegung der christlichen Lehre konnte sich zu keiner Zeit reichsweit durchsetzen. Aber in der Zeit der zunächst lokalen und schließlich imperialen Verfolgungsmaßnahmen konnten die Unterschiede zwischen den Christen noch stärker ausgeblendet werden. Seitdem Christen aber die Gunst des Kaiserhauses genossen, traten die inneren Differenzen mit größerer Schärfe hervor, und dies zumal dann, wenn römische Stellen vor Zuweisungen von materiellen Gütern erst klären mussten, wer von mehreren Anwärtern denn die zu fördernden „wahren“ Christen waren. Immer wieder vermengten sich zudem Konflikte über den richtigen Glauben und die Auslegung mehrdeutiger Bibelstellen mit keineswegs theologischen, zum Teil viel älteren Problemen, wie etwa interregionalen oder auch sozialen Spannungen.26 Menschliche Identitäten sind aus vielen Bausteinen konstruiert; religiöse Bekenntnisse sind nur ein Element neben anderen, die ebenfalls Denken und Handeln bestimmen können. In der Spätantike aber scheinen diese Bekenntnisse oft der dominierende Faktor für die Identität der Menschen gewesen zu sein. Die Religion bildet den Kern und auch die Außenschale ganz unter- 26 1. Die Mittelmeerwelt schiedlicher und vielfältiger Vorstellungswelten, die den Mittelmeerraum prägten. Die Kaiser wünschten die Einheit des Glaubens, wollten das Christentum hinter sich versammelt sehen und versuchten gelegentlich auch, dieses Ideal mit Gewalt durchzusetzen. Aber gerade Zusammenhalt konnte mit diesem Mittel so wenig wie mit der lange Zeit florierenden theologisch-philosophischen Debattenkultur erreicht werden. Vielmehr eskalierten Konflikte zwischen christlichen Strömungen immer öfter, so dass die Hinwendung zum Christentum bisweilen fast schon destabilisierend auf das Reich gewirkt zu haben scheint. Konstantin hatte sich bereits unmittelbar nach seiner Eroberung des römischen Ostens (324) mit einer Spaltung der Christenheit konfrontiert gesehen, deren Ursprung in den Lehren des Priesters Areios lag. Die Theologen der Zeit rangen mit dem Problem, dass eine streng monotheistische Religion Gottvater, -sohn und den Heiligen Geist zu integrieren hatte. Die heute vielen Menschen noch geläufige, aber belanglos erscheinende Formel, dass Jesus Christus „geboren, nicht geschaffen, wesensgleich dem Vater“ ist,27 gab für viele Menschen in der östlichen Mittelmeerwelt des 4. Jahrhunderts nicht das naheliegende Verständnis vom Wesen des Sohnes wieder. Areios konnte sich auf den wohl einflussreichsten östlichen Theologen Origenes berufen und stand auch weit eher im Einklang mit der seinerzeit dominierenden neuplatonischen Philosophie, als er mit der Ansicht hervortrat, der Sohn sei von Gott geschaffen und habe entsprechend einen Anfang.28 Areios’ Thesen fügten sich in eine breitere Strömung christlichen Denkens ein, die eine Wesensgleichheit von Vater und Sohn ablehnte. Aber er war keineswegs ihr allseits anerkannter Meinungsführer. Die genannte grundsätzliche Position wurde in einer großen Zahl von Schattierungen weiterentwickelt. Eine nicht geringe Anhängerschaft gewannen Interpretationen, der Sohn sei dem Vater wesensähnlich oder auch nur ähnlich, doch gab es auch radikale Ausprägungen, die jede Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn ablehnten. Im Westen fanden solche Deutungen weit weniger Unterstützer als in den griechischsprachigen Teilen des Imperiums. Ganz kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die lateinische Sprache für theologische Feinheiten nicht in gleicher Weise geeignet war wie die griechische. Auch gab es im Westen (mit Ausnahme Afrikas) wohl weniger vorzügliche und aus ihrem Kenntnisreichtum heraus kämpferische Theologen. Der Autorität der römischen Kirche als selbst deklarierter Vor- 28 1. Die Mittelmeerwelt kämpferin für die Rechtgläubigkeit haben beide Umstände nicht geschadet. Die heute bekannte Bezeichnung „arianisch“/„Arianer“ als Etikett für das ganze Spektrum der hier nur angedeuteten Positionen, die sich gegen eine Wesensgleichheit von Vater und Sohn aussprachen, ist ursprünglich polemisch gemeint gewesen, zum Teil auch damaligem Unverständnis geschuldet. Heute verwendet man die Begriffe hingegen, um ein sehr komplexes Phänomen durch Reduktion mit klaren Konturen zu versehen.29 Für die Geschicke des Imperiums und seiner Bürger war es höchst bedeutsam, dass es den Christen und den Kirchen gelang, die durch die konkurrierenden Lehren ausgelöste Krise zu überwinden. In der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts setzte sich die 325 auf dem Ersten Ökumenischen Konzil von Nikaia ursprünglich bewusst vage formulierte Lehre immer weiter durch, Vater und Sohn seien wesensgleich. Bewirkt wurde dies auch durch klarere Definitionen der schwierigen Begrifflichkeit. Doch hatte diese erste reichsweite innerchristliche Kontroverse nach der Aufhebung der rechtlichen Einschränkungen der Religion im Imperium ein folgenschweres Nachspiel: Viele der (früher von der Geschichtswissenschaft als „Stämme“ bezeichneten) Kriegergruppen, die sich im 5. Jahrhundert auf dem Gebiet des Imperiums aufhielten und in der Folge zum Teil eigene „Reiche“ (regna) ausbildeten, hatten entweder schon zur Zeit der Blüte dieser Lehren oder auch erst später ein „arianisches“ Christum angenommen (wie tief die christliche Bekehrung auch immer gereicht haben mag).30 Innerrömisch spielte diese Position zwar seit dem 5. Jahrhundert nur noch eine geringe Rolle. Aber viele Eliten der entstehenden Königreiche wie etwa die „Goten“ brachten dieses (aus der Sicht der Orthodoxie) „Schreckgespenst der Vergangenheit“ im späteren 5. und 6. Jahrhundert wieder zurück in die Glaubenswelt der Mittelmeerländer. Für Gregor waren „arianische“ Glaubensbekundungen ebenso ein Gräuel wie heidnischer „Mummenschanz“.31 In der Reichskirche waren jedenfalls nach dem ersten Drittel des 5. Jahrhunderts andere Streitigkeiten von weit größerer Bedeutung. Zwischen Theologen in Alexandreia und syrischen, oft in Antiocheia ansässigen Vordenkern entwickelte sich ein nicht mehr überbrückbarer Gegensatz in den Auffassungen über die Natur Christi. Liegt in Christus eine Art „natürliche Einigung“ von menschlicher und göttlicher Natur vor, die zumindest als Unterordnung der menschlichen Natur unter die göttliche gedeutet werden kann? Oder ist das Neben- 1. Die Mittelmeerwelt 29 einander von Menschlichem und Göttlichem entscheidend – und wie ist dann deren Verbindung beschaffen?32 Die jeweilige Position innerhalb der Kontroverse hatte erhebliche Folgewirkungen, auch auf den Angelpunkt christlichen Glaubens, die Interpretation des Opfertodes, den der Sohn für die Menschheit auf sich genommen hatte. Beide Seiten warfen sich daher gegenseitig vor, durch ihre Fehldeutung den Kern christlichen Glaubens in Frage zu stellen. Hauptvertreter einer schroff vorgetragenen Trennungstheologie war zunächst der aus der Schule von Antiocheia stammende Theologe und zeitweilige Bischof von Konstantinopel Nestorios (nach 381 bis um 451). Nestors Gegenspieler war Bischof Kyrillos von Alexandreia (gestorben 444), der im Gegenteil für eine sehr enge Verbindung der Naturen Christi eintrat. Seine Positionen galten anders als die seines Widersachers auch später einer Mehrheit in Ost und West noch als rechtgläubig. Kaiser Justinian sollte sie zur Grundlage seiner Reichstheologie machen. Von Kyrill beeinflusste Theologen im Osten haben jedoch in der Folgegeneration den Einheitsgedanken noch stärker betont und so mit zu einer bleibenden Spaltung in der Christenheit beigetragen. Nestor wurde schon 431 und auch in der Folge immer wieder von Konzilen verdammt. Die Schärfe der Urteile gegen ihn legt nahe, dass über die Ablehnung seiner Person versucht wurde, Einigkeit unter den übrigen Glaubensrichtungen zu schaffen. Die konkrete, immer die Gefahr neuer Zwietracht unter den Diskutanten bergende Auseinandersetzung mit Nestors Lehre wurde dadurch zweitrangig. Im Grunde waren es im Wesentlichen die Gegner Nestors, die seine Position der Nachwelt überliefert haben; Polemiken vereinfachen und helfen zu erinnern. Weiter kompliziert wurde der Streit nicht nur durch die rüde Vorgehensweise der beteiligten Parteien, sondern auch durch die Rivalität der Bistümer von Alexandreia, Antiocheia, Rom und Konstantinopel. Für deren Vorsteher kam später der Begriff „Patriarch“ in Gebrauch. Die Bischöfe der genannten Metropolen (zuzüglich des weniger bedeutsamen Jerusalems) mit ihrer rechtlichen Entscheidungshoheit in den sie umgebenden kirchlichen Großregionen waren eigentlich gleichrangig. Rom, Antiocheia und Alexandreia stützten ihre Ansprüche auf die Gründung durch Apostel. Bei Rom traten die Martyrien von Petrus und Paulus und Jesu Wort „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen“ (Mt 16, 18 in der Einheitsübersetzung) als Argumente für einen Ehrenvorrang hinzu, der der Tibermetropole in der Tat auch nicht streitig gemacht 30 1. Die Mittelmeerwelt wurde. Aber diese kirchen- und heilsgeschichtlich abgesicherten Ansprüche konnten doch nicht verhehlen, dass es auch sehr weltliche, politische Gründe dafür gab, die genannten Städte (mit Ausnahme Jerusalems) innerhalb der Kirche zu privilegieren: Es handelte sich um die größten Städte im Reich, die zudem zivile Verwaltungsknotenpunkte waren. Und Rom war lange Zeit die Kaiserresidenz schlechthin gewesen. Als brisant erwies sich dann aber, dass Rom zumindest seit dem 4. Jahrhundert politisch an Bedeutung verlor, auch wenn es Sitz des ehrwürdigen Senats blieb. Dafür stiegen andere Städte auf, vor allem Konstantinopel, das langsam zur eigentlichen Hauptstadt des Imperiums wurde. Auch im Westen gewannen Bischofssitze in politisch wichtigen Zentren an Ansehen – wie Mailand oder später Ravenna. Rom reagierte, unabhängig von der Person seines jeweiligen Bischofs, sehr empfindlich auf jede Selbstbewusstseinsbekundung dieser Bistümer und vor allem Konstantinopels, denn nach der politischen Logik hatte die Stadt am Bosporus nun eindeutig den höheren Rang. Konstantinopel dagegen musste mühsam den Apostel Andreas als Gründungsvater und Argument hervorsuchen, um sich in der innerkirchlichen Logik zu behaupten.33 Gegen die Ansprüche der Kaiserresidenz haben Alexandreia und Rom oft zusammengehalten, wenn unterschiedliche Glaubensauffassungen dies nicht verhinderten.34 Wie schon angedeutet, sollte eine christologische Denkrichtung, die besonders in Ägypten stark vertreten war, im Nachgang des Streites über die Lehren Nestors die Einheit der Natur(en) Christi noch schärfer betonen, als dies schon in den Thesen Kyrills angelegt gewesen war. Ihre Vertreter begründeten damit endgültig die miaphysitische Lehre – von griechisch mia und physis = eine, allerdings durchaus komplexe, durch Vereinigung entstehende, Natur. Der Miaphysitismus gewann seit 431 oder eher 433 besonders in Ägypten und Syrien viele Anhänger, konnte sich aber ebenso wenig in der ganzen östlichen Mittelmeerwelt durchsetzen wie irgendeine Variante der mit ihm konkurrierenden Zwei-Naturen-Lehre. Auf dem Ökumenischen Konzil von Chalkedon wurde 451 mit tatkräftiger Hilfe des römischen Bischofs Leos I. und des neuen Kaiserpaares dann die wohl komplexeste aller Deutungen als verbindlich festgeschrieben – Jesus Christus wird als „ein und derselbe Sohn“, als eine Person und als wahrer Gott und wahrer Mensch, „in zwei Naturen unvermischt“ angesprochen.35 Diese Position ist tatsächlich nicht so weit von der Nestors entfernt, wenn auch Name und Vermächtnis des ehemaligen Bischofs von Konstantinopel