Blick und Entzug

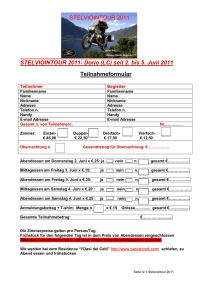

Werbung