Adam Ende schaute aus dem Fenster, nachdem er früh am Morgen

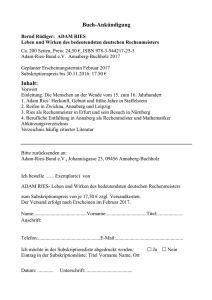

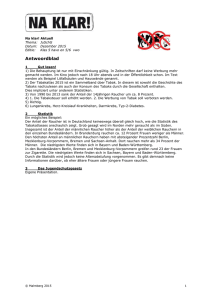

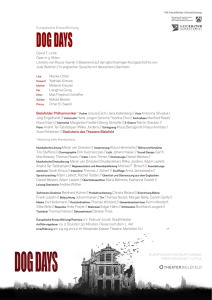

Werbung