Öffnen - eDiss

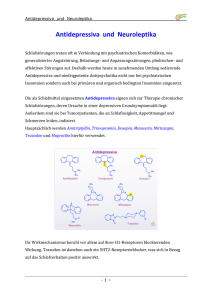

Werbung