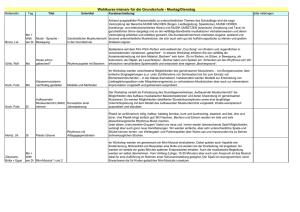

Multimedia als Gegenstand musikpädagogischer Forschung

Werbung