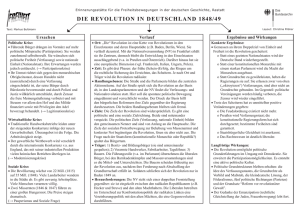

Dokument 1.

Werbung