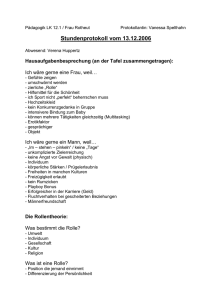

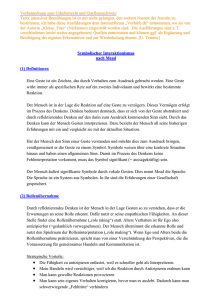

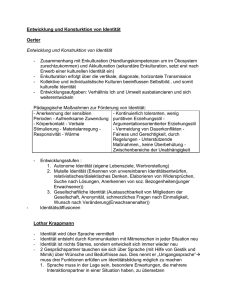

Verhalten und Verhaltensauffälligkeit

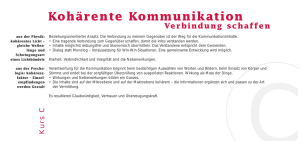

Werbung