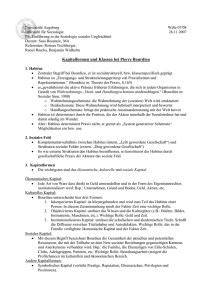

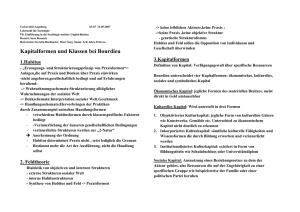

Kapital und Klassen als Position in sozialem Raum und Feldern

Werbung