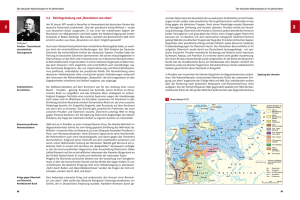

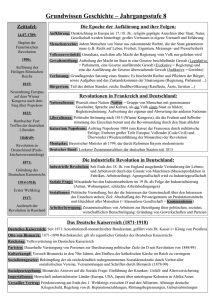

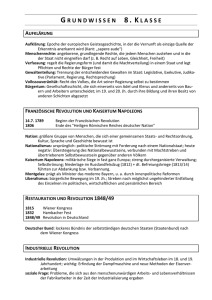

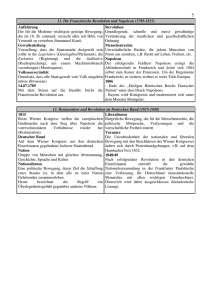

Informationen zur politischen Bildung 315 – Das 19. Jahrhundert

Werbung