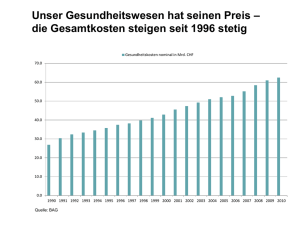

Lohnzurückhaltung, Arbeitszeitverkürzung und

Werbung