12 Einzelne Störungen

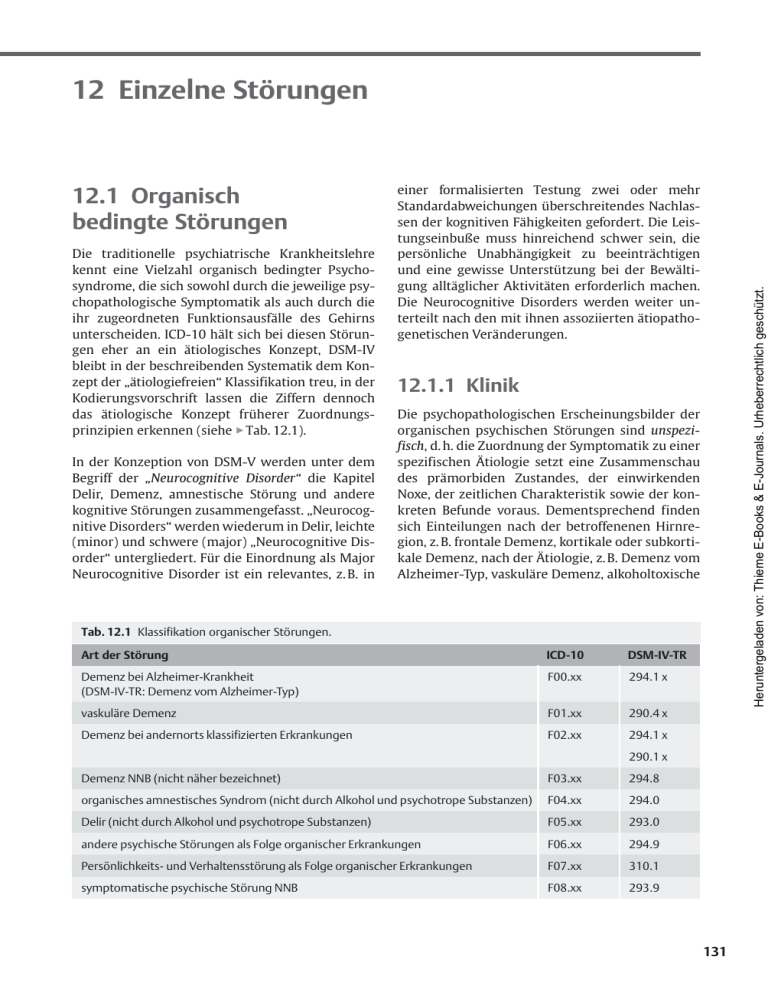

Werbung