Vorlesung Anpassungs-Belastungsstörungen PO - Uni

Werbung

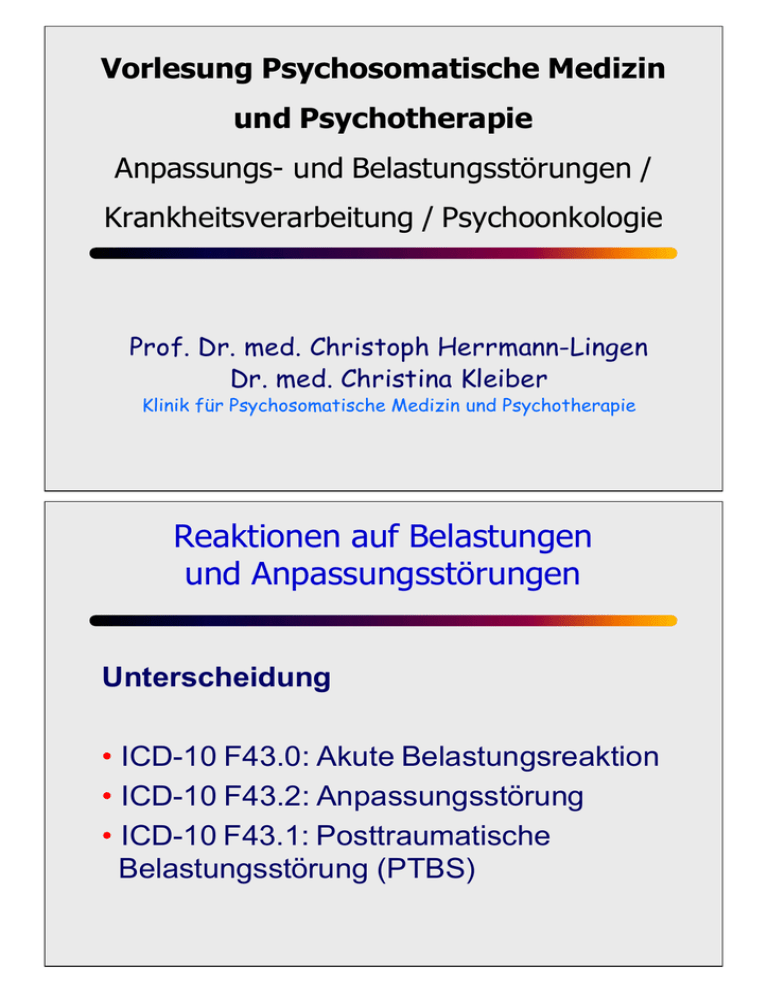

Vorlesung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Anpassungs- und Belastungsstörungen / Krankheitsverarbeitung / Psychoonkologie Prof. Dr. med. Christoph Herrmann-Lingen Dr. med. Christina Kleiber Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Reaktionen auf Belastungen und Anpassungsstörungen Unterscheidung • ICD-10 F43.0: Akute Belastungsreaktion • ICD-10 F43.2: Anpassungsstörung • ICD-10 F43.1: Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) Akute Belastungsreaktion Symptomatik Zeitlicher Verlauf • • • • • • • Auftreten Minuten bis Tage nach Belastung • Rascher Symptomwechsel • Rasches spontanes Abklingen • Selten Übergang in PTBS Gefühl der Betäubung Bewusstseinseinengung Aufmerksamkeitsstörung Desorientiertheit Soz. Rückzug Veg. Angstäquivalente (Schwitzen, Erröten, Tachykardie) Akute Belastungsreaktion Therapieprinzipien • Vor allem kurze Krisenintervention (Abklärung von Suizidalität und schwerer Angst, u.U. pharmakologische Therapie, Organisation sozialer Unterstützung) • Wegen Tendenz zur Spontanremission meist keine längere Therapie erforderlich Anpassungsstörungen • Auftreten nach entscheidenden, meist belastenden Lebensveränderungen (z.B. Verlust durch Trennung, Tod, Emigration; berufliche Zurücksetzung; schwere körperliche Erkrankungen!) • Zeitliches Kriterium – Beginn innerhalb eines Monats – Dauer nicht länger als 6 Monate bzw. 2 Jahre Anpassungsstörungen Einteilung nach Symptomatik • Kurze (F43.20) oder längere (F43.21) depressive Reaktion • Angst und depressive Reaktion gemischt (F43.22) • Vorwiegende Beeinträchtigung anderer Gefühle wie z.B. Sorgen, Anspannung Ärger (F43.23) • Vorwiegende Störung des Sozialverhaltens (F43.28) Anpassungsstörungen Therapieprinzipien • Oft Indikation zur Kurzzeit-Psychotherapie • Ziel: Erarbeitung von Bewältigungsstrategien • Nutzung vorhandener persönlicher Ressourcen Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) Gravierende psychische Störung • nach belastendem Erlebnis – von außergewöhnlicher Schwere – mit potenzieller oder realer Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit – für sich selbst oder andere. • Auftreten mit einer Latenz von mehreren Wochen, selten mehr als 6 Monate Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) Hauptsymptome • Intrusionen – Flash backs / Albträume • Konstriktion: Vermeidung traumaassoziierter Stimuli – Sozialer Rückzug – Numbing (Emotionale Taubheit) • Hyperarousal – Schreckhaftigkeit / Hypervigilanz / Schlafstörungen / Reizbarkeit Traumatisierende Ereignisse: ein ubiquitäres Problem • 7 Millionen Tote zwischen 1961 und 1991 durch Naturkatastrophen • Jährlich 117 Millionen Menschen von kriegerischen Auseinandersetzungen betroffen; seit 1945 zwischen 21 und 40 Millionen Tote in 127 Kriegen • 17% der deutschen Jugendlichen zwischen 14 und 24 Jahren haben körperliche Gewalt, Unfall, sexuellen Mißbrauch oder Vergewaltigung erlebt • Im Lauf des Lebens erleiden fast alle Menschen traumatische Erlebnisse! Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) Epidemiologie und Verlauf • • • • Lebenszeitprävalenz 1-10 % Frauen zu Männer 2:1 Kinder und Jugendliche besonders vulnerabel Durchschnittliche Beschwerdedauer 36 Monate mit und 64 Monate ohne Behandlung • Wahrscheinlichkeit der Chronifizierung 30% • Wahrscheinlichkeit Spontanremission 50% Risiko der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) Allgemeine Risikofaktoren • Ereignis besonders traumatisierend: – – – – – – – bei intensiver Bedrohung wiederholtem Vorkommen wenn absichtlich herbeigeführt bei unerwartetem Eintreten wenn keine Kontrolle möglich wenn Hilfe ausblieb bei irreversiblen Schäden oder Verlusten • Schuldgefühle wegen des Ereignisses Genesemodell zur posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) Therapeutische Grundprinzipien • Stabilisierung • Traumabearbeitung • Rehabilitation Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) Stabilisierung • Herstellen einer sicheren Umgebung (Verhinderung weiterer Traumaeinwirkung) • Organisation eines psychosozialen Helfersystems • Aufklärung („Psychoedukation“) bezüglich traumatischer Symptome • Hinzuziehung eines in der PTBS-Behandlung erfahrenen Psychotherapeuten • Evtl. symptomorientierte Pharmakotherapie Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) Traumabearbeitung -Voraussetzungen• Nur im Rahmen eines Gesamtbehandlungsplans • Ohne ausreichende Stabilisierung keine Traumabearbeitung • Traumatisierende Ereignisse oder Beziehungen müssen abgeschlossen sein Therapieeffekte auf PTBS-Symptome (Metaanalyse van Etten u. Taylor 1998) Prä-Post- AbbrecherEffektstärke Rate Psychotherapie allg. 1,17 14,0 Verhaltenstherapie 1,27 15,1 EMDR 1,24 14,4 Tiefenpsych. Therapie 0,9 11,0 Pharmakotherapie 0,69 31,9 Trizyklika 0,54 26,4 SSRI 1,38 36,0 Kontrollgruppen 0,43 16,6 Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) Probleme der Gegenübertragung • Typ 1-Reaktion: Vermeidung, Rückzug (z.B. auf therapeutische Technik, betonte „Abstinenz“) • Typ 2-Reaktion: Überidentifizierung und Verstrickung (z.B. unbedingter Wunsch zu helfen statt geduldiger Präsenz) Gefahren der Traumahilfe (unerfahrene Helfer!) • ReTraumatisierung der Opfer • Sekundäre Traumatisierung der Helfer Fazit zur PTBS • Traumatisierungen sind häufig • Posttraumatische Störungen sind relativ selten (meist „Auffangmöglichkeit“ in natürlicher sozialer Umgebung) • Therapeutische Interventionen nur nach sorgfältiger Indikationsstellung • Stabilisierung vor Traumaexposition • Traumaexposition (d.h. gedankliche und gefühlsmäßige „Bearbeitung“ Grundprinzip der Therapie • Selbstfürsorge der beteiligten Helfer(Therapeuten) wichtig 57 J. Patientin mit Adeno- Ca. des Oesophagus Krebs – Laienätiologien: Ursachen nach Ansicht von Betroffenen (Riehl-Emde et al. 1989) • • • • Umweltverschmutzung Täglicher Stress / Hetze Eigene seelische Probleme Belastungen / Sorgen in Partnerschaft / Familie • Berufl. Belastungen / Sorgen • Körperl. Veranlagung / Vererbg. 79,5% 70,1% 68,2% 54,2% 53,3% 50,5% Psychogenese als Schuldzuweisung? (Sonntag S: Krankheit als Metapher. Fischer, Frankfurt 1981) „Psychologische Krankheitstheorien sind machtvolle Instrumente, um die Schande auf die Kranken abzuwälzen. Patienten, die darüber belehrt werden, dass sie ihre Krankheit unwissentlich selbst verursacht haben, lässt man zugleich fühlen, dass sie sie verdient haben.“ ist Krebs psychisch verursacht ? Psychoonkologie initial stark an einer Psychogenese von Krebs orientiert („Psychotherapie gegen den Krebs“) Mythos „Krebspersönlichkeit“ „Typus carcinomatosus“ (Typ C): ausgeprägte Freundlichkeit, übertriebene Herzlichkeit, soziale Angepasstheit,... Dazu gibt es keine gesicherten empirischen Belege! Diese Bezeichnung ist obsolet Erkenntnisstand seit ca. 20 Jahren: keine Evidenz für ein persönlichkeitsgebundenes erhöhtes Krebsrisiko ! aktuelle Studie (n=101): großer Teil befragter Psychotherapeuten sieht weiterhin Zusammenhang zwischen seelischen Konflikten/Traumata + der Krebsgenese ! (Schwarz et al. 2006) Alltagsvorstellung zum Thema Krebserleben • • • • • • unheilbare, unbeeinflussbare Erkrankung qualvolles, langsames Dahinsiechen etwas Böses frisst den Mensch von innen auf etwas Hinterhältiges, Unheimliches Strafe, Schuld, Sühne Hoffnungslosigkeit, Ausgestoßensein Konfrontation mit Tod und Sterben Wesentliche Belastungen, die mit der Diagnose Krebs einhergehen (Faller, 1998) • Todesdrohung • Verletzung der körperlichen Unversehrtheit • Autonomieverlust • Verlust von Aktivitäten • Soziale Isolierung (Hack, Dt. Ärzteblatt 2006) • Stigmatisierungsangst • Bedrohung der sozialen Identität und des Selbstwertgefühls Unterschiedliche Perspektiven bei der Diagnosemitteilung Arztperspektive • • • • • Patientenperspektive (Schlömer-Doll U et al. 2000) • • • • • Behandlungsziel Behandlungsablauf Nebenwirkungen Spätfolgen Nachsorgeuntersuchungen Wie konnte das geschehen? Muss ich sterben? Bin ich falsch behandelt worden? Was wird aus meiner Familie? Was wird aus meiner Arbeit, wenn ich längere Zeit ausfalle? • Wie wird es weiter gehen? • Was hat das für Folgen? Auswirkungen der Diagnosemitteilung • Verleugnung, Bagatellisierung • Zurückweisung von Behandlungsvorschlägen oder Suche nach Behandlungsmöglichkeiten • Fatalistische Haltung • Wut, Angst, Depression abwechselnd • Störung des Antriebs, Schlafs, Appetits Diagnosemitteilung aber wie? • Häufiger Irrtum: die „gnädige Lüge“ reduziert Angst • Stattdessen: Unaufgeklärte Patienten besonders ängstlich (Horikawa et al.1999) Aber „wie“ eine schlechte Nachricht überbringen? • entscheidend: emotionale Unterstützung bei der Verarbeitung der Information (Präsenz; Selbstreflexion; Einfühlung etc. des Arztes) • Aufklärungsgespräch als Prozess (sequentiell; „es muss nicht immer alles gleich sofort gesagt werden“) • Vertrauen des Krebspatienten in behandelnde Ärzte = Dreh- u. Angelpunkt in seiner Diagnose- und Krankheitsbewältigung Verarbeitung schwerer Krankheiten • „Die“ ideale Krankheitsbewältigung gibt es nicht • Unterschiedliche Herausforderungen brauchen unterschiedliches Coping • Vorherrschende Modi können wechseln • Auch scheinbar ungünstiges Coping kann Sinn machen (Erhalt der Integrität!) • Flexibles Coping oft günstig Bewältigungsformen („Copingstile“) (nach Heim 1991) • Handlungsbezogen z.B. Informationssuche, Aktivität, Vermeidung, Ablenkung, Entspannung, soz. Zuwendung/Rückzug • Kognitionsbezogen z.B. Problemanalyse, Dissimulieren, stoisches Akzeptieren, Haltung bewahren, Grübeln • Emotionsbezogen z.B. Hadern, Resignation, Schuldzuweisung, emotionale Entlastung, Optimismus Häufige Copingstile bei Krebspatienten • • • • • Vertrauenssetzung in Ärzte Kampfgeist („fighting spirit“) Informationssuche Leugnung / Bagatellisierung Suche nach Verbündeten (z.B. Selbsthilfe) • Rebellion, Resignation u.a. Krankheitsverarbeitung - klinische Relevanz inneres Gleichgewicht gelingt Persönlichkeit Belastung KV Anpassung gelingt nicht Vorerfahrungen akute Krisenreaktion bei chronischer Überforderung psycho-somatische Störung Was bedeutet der Begriff „Lebensqualität“? (Wasner M: Manual Psychoonkologie München 2005) • Eine individuelle Beschreibung, die abhängig ist • vom gegenwärtigen Lebensstil • von persönlichen Erfahrungen • von Hoffnungen, Träumen und Wünschen • Lebensqualität lässt sich definieren als Zufriedenheit mit den gegebenen Umständen Aber auch als lernen, mit Verlusten zu leben und den Blick dafür zu erhalten, was möglich ist • Lebensqualität beinhaltet eine Vielzahl verschiedener Variablen • • • • • • • • Erhaltene physische Möglichkeiten NW der Therapie Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen Krankheitsverarbeitung und -bewältigung Emotionales Befinden (Ängste, Depression) Empfinden von Freiheit/Unfreiheit Soziale und materielle Situation Berufliche Möglichkeiten/Einschränkungen Psychische Störungen bei Krebskranken • 40-50% der PatientInnen leiden an behandlungsbedürftiger Depressivität oder Ängstlichkeit • Zwei Drittel der PatientInnen akzeptieren die Mitbehandlung durch einen Psychoonkologen Anlässe für eine psychoonkologische Behandlung • Bewältigung und Adhärenz-Probleme • Entscheidungsdilemma bei mit Funktionsverlust verbundenen Behandlungen • Angst, Trauer, depressive Reaktionen, aggressives Verhalten • Störungen der Kommunikation mit Angehörigen/Behandlungsteam • Psychodiagnostische Fragestellungen z. B. verändertes Verhalten als Hinweis für psychische Störung Ziele psychoonkologischer Interventionen I • Hilfestellung zur Klärung von Fehlinformationen und Missverständnissen • Verringerung der Gefühle von Isolierung, Hilf- und Hoffnungslosigkeit • Ermutigung zu mehr Selbstverantwortung • Verbesserung der Adhärenz mit der medizinischen Behandlung Ziele psychoonkologischer Interventionen II • Verringerung von Vereinsamungsgefühlen • Reduzierung behandlungsbezogener Angst • Reduzierung von Verzweiflung / Depression • Verbesserung der allgemeinen Lebensqualität Formen der psycho-sozialen Hilfe bei schweren und malignen Erkrankungen (modif. nach Rüger und Friedrich) • • • • Supportive Therapie Beratungsgespräch Krisenintervention Symptomorientierte Interventionen • Psychotherapie im engeren Sinne • Kunst- und Bewegungstherapie • Angehörigenarbeit • Gruppenarbeit • Palliativ-Versorgung / Sterbebegleitung Effektstärken psychosozialer Interventionen auf LQ bei Krebspatienten (Metaanalyse Rehse & Pukrop, Pat Educ Counsel 2003) Zusammenfassung • Trotz schwacher Evidenz sehen Krebspatienten oft einen Einfluss psychosozialer Faktoren auf die Entstehung ihrer Krebserkrankung • Die Erkrankung bringt diverse Belastungen und psychosoziale Folgeprobleme mit sich • Der Verlauf wird vermutlich psychisch mitbeeinflusst • Eine psychoonkologische Mitbehandlung ist zur Verbesserung von Krankheitsbewältigung und Lebensqualität wirksam und oft indiziert