Vom Ende des Kalten Krieges zum Krieg gegen den Terrorismus

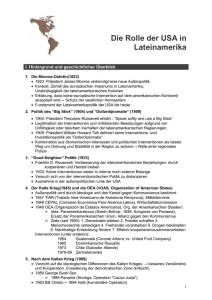

Werbung

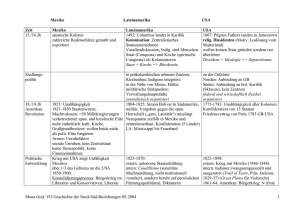

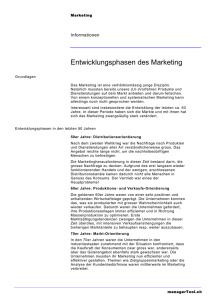

Peter Birle Vom Ende des Kalten Krieges zum Krieg gegen den Terrorismus: Neuere Tendenzen in der Lateinamerikapolitik der USA erschienen in: Klaus Bodemer / Susanne Gratius(Hrsg.): Lateinamerika im internationalen System. Zwischen Regionalismus und Globalisierung, Opladen: Leske + Budrich 2003, 127150. Einleitung Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und den Ländern Lateinamerikas waren nur selten konfliktfrei. Von „gutnachbarlichen Widersachern“ ist in einer neueren Studie (LaRosa/Mora 1999) die Rede, womit die komplexe Geschichte dieser Beziehungen – eine Mischung aus wechselseitigen Spannungen und Zusammenarbeit, Fehlperzeptionen und Faszination, Interventionen und Vernachlässigung – treffend charakterisiert wird. Seit dem Rückzug der europäischen Kolonialmächte aus Iberoamerika ab Anfang des 19. Jahrhunderts betrachteten die USA den Subkontinent als ihre natürliche Einflusssphäre. Ihr zentrales Interesse bestand zunächst in der territorialen Expansion, wie sie im Erwerb Floridas von Spanien (1819), der Annexion von Texas (1836) und den Gebietszugewinnen im Zuge des Krieges mit Mexiko (1846-48) zum Ausdruck kam. Als Rechtfertigungsgrundlage der expansionistischen Politik diente den USA die Vorstellung, es sei ihre „offenkundige Bestimmung“ (manifest destiny), den Kontinent ihrem eigenen politischen Modell und Lebensstil anzupassen. Mit der Monroe-Doktrin von 1823 wurde jene bis heute gültige geopolitische Maxime formuliert die besagt, der amerikanische Kontinent sei in Zukunft für alle „außeramerikanischen“ Mächte tabu. Jeden Versuch einer europäischen Macht, ihr System auf ein Gebiet der Westlichen Hemisphäre auszudehnen, werde man als Gefahr für die eigene Sicherheit betrachten. Nach dem Ende der territorialen Expansion gewannen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ökonomische Interessen wachsende Bedeutung für die Lateinamerikapolitik der USA. Diese lösten Großbritannien als wichtigster Wirtschafts- und Handelspartner der Region ab und wussten ihren hegemonialen Einfluss in der Folgezeit durch intensive Diplomatie, aber auch durch wiederholte Militärinterventionen zu sichern. Die „Dollardiplomatie“ und die „Politik des großen Knüppels“ wurde ab den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts 2 durch eine „Politik der guten Nachbarschaft“ abgelöst, allerdings ohne dass die Grundmaximen der US-Lateinamerikapolitik deshalb an Bedeutung verloren hätten.1 Im Mittelpunkt des folgenden Beitrages steht die Frage, in welche Richtung sich die Lateinamerikapolitik der Vereinigten Staaten von Amerika seit dem Ende des Kalten Krieges entwickelt hat. Zunächst erfolgt ein kurzer Rückblick auf die Grundzüge der innerhemisphärischen Beziehungen während des Kalten Krieges. Im zweiten Abschnitt wird herausgearbeitet, wie sich die Rahmenbedingungen der Beziehungen seit Ende der 80er Jahre verändert haben. Im dritten Abschnitt geht es um die außenpolitischen Entscheidungsprozesse der USA mit Blick auf Lateinamerika. In diesem Zusammenhang werden auch das (Des)Interesse der USÖffentlichkeit an den südlichen Nachbarn und die Bedeutung der rasch wachsenden Zahl von US-Bürgern lateinamerikanischer Abstammung für die Lateinamerikapolitik thematisiert. In den beiden folgenden Abschnitten werden die Interessen der USA gegenüber den einzelnen Subregionen Lateinamerikas und die Rolle der Region als Handelspartner der USA analysiert. Im letzten Abschnitt wird nach den Konsequenzen gefragt, die die Terrorangriffe des 11. September 2001 für die Lateinamerikapolitik der USA hatten. 1. Der Kreuzzug gegen den Kommunismus – Die USA und Lateinamerika während des Kalten Krieges Mehr als vier Jahrzehnte lang, von 1947 bis zum Ende der 80er Jahre, bestimmte die Logik des Kalten Krieges mit seiner bipolaren Machtstruktur und der starken Betonung ideologischer Faktoren auch die Beziehungen zwischen den USA und Lateinamerika. Die Politik gegenüber den südlichen Nachbarn hatte sich dem 1947 in Form der Truman-Doktrin verkündeten zentralen Ziel der US-Außenpolitik unterzuordnen, das darin bestand, eine weitere Ausdehnung der kommunistischen Herrschaft zu verhindern (containment). Lateinamerika wurde somit ebenso wie zuvor Europa und Asien zu einem Schlachtfeld der Auseinandersetzung zwischen Ost und West. Unter Verweis auf ihre „nationale Sicherheit“ entfachten die USA in Lateinamerika einen „antikommunistischen Kreuzzug“, der sich gegen Regierungen, Parteien, Gewerkschaften und andere gesellschaftliche Akteure richtete, die im Verdacht standen, sozialistisch, kommunistisch oder irgendwie „linksgerichtet“ zu sein. Mit dem Interamerikanischen Beistandspakt (Rio-Pakt) von 1947 und der 1948 gegründeten Organisation der Amerikanischen Staaten (OAS) etablierten die USA ein System politischer und militärischer Allianzen, das ebenfalls in den Dienst der Auseinandersetzung mit dem Kommunismus gestellt 1 Zu den außenpolitischen Doktrinen der USA im Hinblick auf Lateinamerika siehe Dent (1999). Gute Einführungen in die Geschichte der US-Lateinamerikapolitik bieten Gilderhus 2000; LaRosa/Mora 1999; 3 wurde. Die USA zogen es im Zweifelsfall vor, mit antikommunistischen Militärregierungen statt mit liberalen oder reformorientierten zivilen Regierungen zusammenzuarbeiten, denen man zu große Nachgiebigkeit gegenüber dem Kommunismus vorwarf oder die gar als von diesem durchdrungen galten. Diktaturen wie die von Odría in Peru, Pérez Jiménez in Venezuela, Batista in Kuba, Somoza in Nicaragua oder Trujillo in der Dominikanischen Republik erfreuten sich guter Beziehungen mit den Vereinigten Staaten. Wenn die Machtübernahme einer linken Regierung trotz aller Bemühungen nicht verhindert werden konnte, griffen die USA zum Mittel der militärischen Intervention. Dies galt für die durch den CIA gesteuerte Absetzung der reformorientierten Regierung Arbenz in Guatemala 1954 ebenso wie für die fehlgeschlagene Schweinebuchtinvasion in Kuba 1961, die Intervention in der Dominikanischen Republik 1965, die Mitwirkung des CIA am Sturz der Regierung Allende in Chile 1973, die Grenada-Invasion von 1983 und die Zentralamerikapolitik Ronald Reagans in den 80er Jahren. Gerade weil es trotz der Schweinebuchtinvasion, des Embargos und zahlloser CIA-gesteuerter Versuche zur Ermordung Fidel Castros nicht gelang, das kubanische Regime von seinem eingeschlagenen Kurs abzubringen, galt es in den Augen der US-Regierung umso mehr, „ein weiteres Kuba“ in der Westlichen Hemisphäre unter allen Umständen zu verhindern. Anders als Europa erhielt Lateinamerika nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zunächst kaum wirtschaftliche Unterstützung durch die USA, und dies obwohl fast alle Länder der Region die USA und die Alliierten im Kampf gegen die Achsenmächte unterstützt hatten. Erst nach dem Sieg der kubanischen Revolution im Jahr 1959 verkündete die US-Regierung unter Präsident John F. Kennedy 1961 ein Zehnjahresprogramm zur Förderung von wirtschaftlichem Wachstum, sozialer Entwicklung und politischer Demokratie in Lateinamerika, die „Allianz für den Fortschritt”. Innerhalb eines Jahrzehnts sollten mindestens 20 Milliarden Dollar Wirtschaftshilfe in die Region fließen und überfällige gesellschaftliche Reformen gefördert werden, um damit weitere Revolutionen zu verhindern. Doch obwohl die Wirtschaftshilfe der USA in den 60er Jahren tatsächlich stark anstieg, blieb die Allianz für den Fortschritt ein weitgehend fehlgeschlagenes Zwischenspiel. Die Anzahl der lateinamerikanischen Militärdiktaturen nahm in den 60er Jahren nicht ab, sondern zu, und nach der Ermordung Kennedys änderten sich unter Präsident Lyndon B. Johnson erneut die Prioritäten der US-Politik. Auf die Förderung gesellschaftlicher und sozialer Reformen wurde in der Folgezeit verzichtet, stattdessen arrangierten sich die USA mit den in immer mehr Ländern die Macht ergreifenden Schoultz 1998; Smith 2000. Der vorliegende Beitrag geht nur sporadisch auf die US-Politik der lateinameri- 4 Militärs. Ihre Haltung variierte dabei zwischen passiver Akzeptanz und unverblümter Unterstützung. Militär- und Wirtschaftshilfe für die brasilianischen und argentinischen Militärs, günstige Kredite für den haitianischen Diktator Duvalier, Unterstützung für reaktionäre Dynastien wie die der Somoza in Nicaragua oder Stroessner in Paraguay – all dies sollte der Bekämpfung des Kommunismus und dem Schutz der nationalen Sicherheit der USA gelten. Lediglich die Regierung von Präsident Jimmy Carter (1976-80) bildete in dieser Hinsicht eine Ausnahme: Sie strich den Militärregierungen in Guatemala, Chile und Argentinien wegen massiver Menschenrechtsverletzungen die Wirtschafts- und Militärhilfe. Unter Präsident Ronald Reagan schlug die US-Regierung dann jedoch in den 80er Jahren eine umso härtere Gangart gegenüber der „kommunistischen Bedrohung“ ein. Bestandteil dieser Politik war nicht nur die Unterstützung der sich anti-kommunistisch gebenden Militärregierungen in El Salvador und Guatemala, sondern auch der Aufbau und die Finanzierung einer paramilitärischen Opposition (Contras) gegen das sandinistische Regime in Nicaragua.2 2. Die 90er Jahre: Die USA auf dem Weg zur Hegemonialmacht ohne Konkurrenz? Mit dem Ende des Kalten Krieges wurde auch dessen bipolare Logik zu Grabe getragen. Aber obwohl die neue internationale (Un-)Ordnung mehr Spielräume für regionale Autonomiebestrebungen bot, nahm die Vorherrschaft der USA in Lateinamerika in den 90er Jahren nicht ab, sondern eher noch zu. Hatten Experten noch Mitte der 80er Jahre von einem „Niedergang der US-Hegemonie in der Westlichen Hemisphäre“ gesprochen (Lowenthal 1990), so war die Rolle der USA in Lateinamerika im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts so unumstritten wie kaum jemals zuvor. Ursache dieser Entwicklung waren allerdings nicht systematische Bemühungen der USA um Lateinamerika, sondern der weitgehende Rückzug „externer Rivalen“ aus der Region: Die Sowjetunion, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges der wichtigste ideologische Rivale, löste sich 1991 auf. Der Nachfolgestaat Russland reduzierte sein Lateinamerika-Engagement stark. Die Europäische Union, von der Lateinamerika sich seit Jahrzehnten immer wieder eine ökonomische und kulturelle Alternative zur US-amerikanischen Hegemonie erhofft hatte, war mit ihrem eigenen Vertiefungs- und Erweiterungsprozess beschäftigt und tat sich schwer damit, die Erwartungen hinsichtlich einer Intensivierung der politischen, insbesondere jedoch der ökonomischen und kulturellen Zusammenarbeit zu erfüllen. Japan, das sich in den 80er Jahren verstärkt in Lateinamerika engagiert hatte, reduzierte 2 kanischen Staaten und auf das Inter-Amerikanische System ein. Siehe dazu einführend Atkins 1997 u. 2001. Zur Lateinamerikapolitik der USA während des Kalten Krieges siehe u.a. Smith 2000: 117-216; LaRosa/Mora 1999: 171-248; Gilderhus 2000: 113-233; Schoultz 1998. 5 aufgrund wachsender wirtschaftlicher Schwierigkeiten im Verlauf der 90er Jahre seine Präsenz in der Region. Auch in ökonomischer Hinsicht wurde die Rolle der USA in Lateinamerika gestärkt: Das Scheitern der überkommenen Entwicklungsstrategie in Form der Importsubstitution, die wachsende externe Vulnerabilität aufgrund der Schuldenkrise der 80er Jahre und der Druck von Seiten der internationalen Finanzorganisationen veranlasste große Teile der lateinamerikanischen Eliten zur Akzeptanz des sogenannten Washington Consensus. Damit näherte sich Lateinamerika nicht nur dem ordnungspolitischen Grundverständnis der USA an (weniger Staat, weniger Regulierung, etc.), die Vereinigten Staaten wurden auch als Handelspartner und Investor so begehrt wie nie zuvor. Zur Untermauerung der hegemonialen Position trug auch die soft power in Form der augenscheinlichen Attraktivität des US-amerikanischen Kultur- und Wissenschaftsbetriebes bei. Während europäische Universitäten Schwierigkeiten hatten, Studierende aus Lateinamerika für sich zu interessieren, wuchs die Anzahl derjenigen Lateinamerikaner, die in den USA studierten. Große Teile der lateinamerikanischen Eliten erwarben einen Studienabschluss in den Vereinigten Staaten und waren entsprechend vertraut mit den dortigen Werten und Mentalitäten. Europa dagegen rückte immer weiter in die Ferne, zumal auch in Film, Fernsehen und Internet der US-amerikanische Einfluss eindeutig dominierte. 6 3. Außenpolitische Entscheidungsprozesse der USA mit Blick auf Lateinamerika Außenpolitik ist auch in den USA traditionell vor allem eine Angelegenheit der Exekutive. Im Bereich der Lateinamerikapolitik operierten die staatlichen Eliten allerdings ab Ende des 19. Jahrhunderts verstärkt in Abstimmung mit der Privatwirtschaft. Besonders gepflegt wurde diese Partnerschaft in Zentralamerika und in der Karibik, wo diverse US-Militärinterventionen dem Schutz privatwirtschaftlicher Interessen galten (Smith 2000: 354). Mit dem Beginn des Kalten Krieges reduzierten sich die außenpolitischen Einflussmöglichkeiten gesellschaftlicher Akteure. Im Lichte der bipolaren Rivalität mit der Sowjetunion ergab sich die außenpolitische Strategie in erster Linie aus geopolitischem und ideologischem Kalkül. Regierungseliten und Diplomaten erhielten eine von niemandem ernsthaft in Frage gestellte Position bei der Gestaltung der Lateinamerikapolitik, auch wenn es übertrieben wäre, deshalb für die Jahre des Kalten Krieges von einer widerspruchsfreien und stets kohärenten US-Lateinamerikapolitik auszugehen (Mitchell 1974). Aber die lateinamerikabezogenen Diskurse und Entscheidungen wurden doch weitgehend durch das Außenministerium, den Staatssekretär für Interamerikanische Angelegenheiten und die CIA bestimmt. Zweifellos erhöhte sich mit dem Ende des Kalten Krieges auch der „außenpolitische Pluralismus“. Die nicht selten widersprüchlichen Interessen verschiedener Akteure mit Blick auf Lateinamerika kamen nun stärker zum Ausdruck. Die außenpolitischen Entscheidungsprozesse veränderten sich dabei in dreierlei Hinsicht: Erstens verschoben sich die Gewichte innerhalb des Regierungsapparates. Das Finanz- und Handelsministerium, die Drug Enforcement Agency und die Gouverneure von Südstaaten wie Texas, Kalifornien und Florida gewannen im Vergleich zu früheren Jahren für die Lateinamerikapolitik an Bedeutung. Peter Smith sprach mit Blick auf die außenpolitischen Entscheidungsprozesse seit dem Ende des Kalten Krieges gar von Tendenzen einer „bürokratischen Balkanisierung“. Während die anti-kommunistische Containment-Strategie bis Ende der 80er Jahre für ein hohes Maß an Übereinstimmung innerhalb des außenpolitischen Establishments gesorgt habe, seien seitdem vermehrt unterschiedliche Positionen der verschiedenen Regierungsbehörden zu beobachten (Smith 2000: 246). Zweitens wurde auch der Kongress zu einem wichtigen Akteur der Lateinamerikapolitik. Diese Tendenz verstärkte sich nicht zuletzt deshalb, weil immer mehr Themen in den Mittelpunkt der Beziehungen rückten, die in den USA als intermestic affairs wahrgenommen wurden, weil sie – wie die Handelspolitik, die Drogenbekämpfung und Migrationsfragen – nicht nur die Außenpolitik, sondern auch die inneren Entwicklungen der USA betreffen (Lowenthal 7 2001: 90). Einerseits sehen die meisten US-Bürger in keinem lateinamerikanischen Land außer in Mexiko vitale Interessen der USA berührt. Den direkten Nachbarn im Süden hielten bei einer 1998 durchgeführten Umfrage des Chicago Council on Foreign Relations 66 % der Öffentlichkeit und 93 % der Eliten für wichtig. Dagegen glaubten dies von Brasilien, dem mit Abstand größten und bevölkerungsreichsten Staat des Subkontinents, nur 33% der Öffentlichkeit (aber 75 % der Eliten) (Reilly 1999: 33f.). Andererseits zeigt ein Blick auf diejenigen Themen, die US-Bürger als „sehr wichtige“ außenpolitische Ziele der USA einstuften, dass sich darunter einige befanden, die in starkem Maße die Beziehungen zu lateinamerikanischen Ländern betrafen. Dies galt etwa für die Unterbindung der Einfuhr illegaler Drogen (81 % der Öffentlichkeit und 57 % der Eliten hielten dieses Ziel 1998 für „sehr wichtig“), für den Schutz der Arbeitsplätze von US-Amerikanern (80 % bzw. 45 %) sowie für die Kontrolle und den Abbau illegaler Einwanderung (55 % bzw. 21 %) (Reilly 1999: 16). Da Kongressabgeordnete bei ihren Entscheidungen traditionell starke Rücksicht auf die spezifischen Interessen ihrer jeweiligen Wählerschaft nehmen, erhielt die Lateinamerikapolitik durch die wachsende Bedeutung von intermestic affairs ein zusätzliches Element der Unsicherheit. Drittens wuchsen in den 90er Jahren die Möglichkeiten gesellschaftlicher Akteure zur Einflussnahme auf die Außenpolitik, wovon Unternehmenslobbys, Gewerkschaften, Medien, ethnische Interessenvertretungen wie die der Cuban Americans oder der Mexican Americans und andere zivilgesellschaftliche Akteure verstärkt Gebrauch machten. Auch der schnelle demographische Wandel der USA spielte dabei eine Rolle. Die Vereinigten Staaten sind ein Einwanderungsland, das wiederholt Phasen eines starken demographischen Wandels durchlebte. Während bis in die 50er Jahre vor allem Einwanderer aus Europa ins Land strömten und noch 1980 weniger als 30% von ihnen aus Lateinamerika und der Karibik stammten, kamen im Verlauf der 90er Jahre etwa 50% aller Einwanderer aus Lateinamerika, davon ca. 30% aus Mexiko. Der mit der verstärkten Einwanderung aus dem Süden einhergehende demographische Wandel sorgte in gewisser Hinsicht für eine „Lateinamerikanisierung der USA“. Früher als von den Statistikern erwartet, lösten die US-Bürger lateinamerikanischer Abstammung (latinos bzw. hispanics) die Afro-Amerikaner als größte Minderheit des Landes ab. 35 von 281 Mio. US-Bürgern (12,5 %) waren im Jahr 2000 latinos, gegenüber 34 Mio. Afro-Amerikanern. Seit 1990 nahm die Zahl der hispanics (damals 22 Mio.) um 60% zu. Zwei Drittel von ihnen stammten aus Mexiko. Die dichtesten Konzentrationen von latinos fanden sich in den vier Grenzstaaten des Südwestens (Texas 33 %, New Mexico 42 %, Arizona 25 %, Kalifornien 32 %), außerdem in Florida (17 %) und in New York (Therrien/Ramirez 2000). 8 Der Einfluss der hispanics machte sich kulturell bemerkbar, beispielsweise in der Zunahme zweisprachiger Regionen und Städte, in den Essgewohnheiten und in der Literatur, er spielte aber auch politisch eine zunehmende Rolle. Bei den Präsidentschaftswahlen des Jahres 2000 stellten die US-Bürger lateinamerikanischer Abstammung fast 7 % der Wahlberechtigten (1976: 2,4 %; 1996: 4 %), in einigen Staaten lag ihr Anteil noch wesentlich höher (Texas 19 %, Kalifornien 16 %, New York 9 %). Die politische Wirkung der Einwanderer aus dem Süden wurde in der Vergangenheit dadurch gemindert, dass ein großer Teil nicht über die USStaatsbürgerschaft verfügte. Nichtregierungsorganisationen bemühten sich in den 90er Jahren erfolgreich darum, die Registrierung voranzutreiben, so dass allein zwischen 1992 und 1996 die Anzahl der registrierten Wähler lateinamerikanischer Abstammung um 30% zunahm. Auch in puncto Wahlbeteiligung wirkte sich die politische Mobilisierung aus. Noch bei den Präsidentschaftswahlen von 1996 lag die Wahlbeteiligung der hispanics bei lediglich 26,2 %, bei den Afroamerikanern betrug sie 50,6 %, bei den Weißen 56 % (Smith 2000: 244). Demgegenüber beteiligten sich 71 % der wahlberechtigten hispanics an den Präsidentschaftswahlen des Jahres 2000, bei einer durchschnittlichen Wahlbeteiligung von 51 % (Hispanic Magazine Jan.-Feb. 2001). Die Stimmen der latinos spielten auch für den Wahlausgang in Bundesstaaten wie Pennsylvania, Michigan oder Wisconsin eine wichtige Rolle, am größten war ihr Gewicht jedoch in den drei „Megastaaten“ Kalifornien, Florida und Texas, die jeweils über eine große Anzahl von Wahlmännerstimmen verfügen. Beide Präsidentschaftskandidaten waren sich der Bedeutung des latino vote bewusst, weshalb sie sich mit großem finanziellen Aufwand und persönlichem Einsatz um die entsprechenden Stimmen bemühten. Zwar gelang es Al Gore, dem Kandidaten der Demokratischen Partei, mit durchschnittlich 64% deutlich mehr Stimmen der hispanics auf sich zu vereinen als dem Republikaner George W. Bush (32%), aber vier Jahre zuvor hatte Präsident Clinton noch 72% des latino vote erhalten. Zudem entfielen auf Bush im für den Ausgang der Wahl mitentscheidenden Bundesstaat Florida 49% des latino vote, auf Gore nur 48%. Die in Florida lebenden latinos stammen größtenteils aus Kuba und stehen traditionell den Republikanern näher als den Demokraten. Sie präsentierten Al Gore aber auch die Rechnung für Präsident Clintons Umgang mit dem Fall des kubanischen Flüchtlingsjungen Elián González, der als schiffbrüchiger Halbwaise in die USA gelangte und trotz massiver Proteste seiner in Miami ansässigen Verwandten nach monatelangem juristischen und diplomatischen Tauziehen zu seinem auf Kuba lebenden Vater zurückkehren durfte. Überhaupt waren die in Florida ansässigen Exilkubaner bislang diejenige Gruppe von US-Bürgern lateinamerikanischer Abstammung, die 9 sich am deutlichsten und erfolgreichsten als außenpolitische pressure group formierten. Die Kubapolitik der 90er Jahre nahm wiederholt auf ihre Interessen Rücksicht. Insgesamt bilden die hispanics jedoch keine homogene Gruppe, sondern ein Mosaik verschiedener ethnischer Gemeinschaften mit divergierenden Interessen und Zielen. Neuere Untersuchungen zeigen, dass sich die latino-Elite grundsätzlich nur wenig für Außenpolitik interessiert. Themen wie Migration, Wirtschaft, Umwelt und Drogen, die für die Beziehungen zwischen den USA und Lateinamerika immer wichtiger werden, halten jedoch auch sie für relevant (Bierling 2001: 41ff.). Angesichts der Tatsache, dass Demographen für die kommenden Jahrzehnte eine weitere Zunahme der hispanics prognostizieren – für Kalifornien wird bis 2025 mit einem 23%igen Bevölkerungsanteil gerechnet, für Texas mit 38%, für Florida mit 24%, für New York mit 22% (U.S. Bureau of Census CPS Report 4/98) – dürfte den Entwicklungen in Lateinamerika in Zukunft eine zunehmende innen- und außenpolitische Aufmerksamkeit sicher sein. Wie sehr sich die latinos ihren Heimatländern verbunden fühlen, zeigen auch die umfangreichen Geldüberweisungen (remesas) der Einwanderer, die für einige lateinamerikanische Länder zu einem zentralen Wirtschaftsfaktor geworden sind. Für Mexiko schätzt man sie auf 8 Mrd. Dollar jährlich, dies entspricht fast der Höhe der ausländischen Direktinvestitionen. In Zentralamerika und der Dominikanischen Republik übersteigt die Bedeutung der remesas als Kapitalquelle die der ausländischen Investitionen und der Entwicklungszusammenarbeit, und auch Kuba stünde ohne die Überweisungen aus den USA wirtschaftlich noch schlechter da (Lowenthal 2001: 92). Abzuwarten bleibt, welche Auswirkungen die zunehmende Präsenz der hispanics auf das Selbst- und Fremdbild der USA hat. Zu hoffen ist, dass sich dadurch das von dem Historiker Lars Schoultz monierte, oft mit Ignoranz gepaarte Überlegenheitsgefühl vieler US-amerikanischer Entscheidungsträger gegenüber Lateinamerika abbaut (Schoultz 1998). 4. Subregionale Interessen der USA Wenn von der Lateinamerikapolitik der USA oder den Beziehungen zwischen Lateinamerika und den USA die Rede ist, so wird damit nicht nur die Komplexität der wechselseitigen Interdependenzen reduziert, sondern auch die Tatsache verdeckt, dass die Interessen und Beziehungen der USA gegenüber einzelnen Ländern und Subregionen deutlich unterschiedlich sind. Mexiko, Zentralamerika und die Karibik, auf die weniger als ein Drittel der lateinamerikanischen Bevölkerung entfällt, erhalten fast die Hälfte der US-Investitionen in der Region; mehr als 70% des lateinamerikanischen Handels mit den USA entfällt auf sie. Zugleich stammen ca. 80% der lateinamerikanischen Einwanderer in den USA aus diesen Ländern. 10 Entsprechend prägen Themen wie Migration und Handel in einem nicht unerheblichen Ausmaß die Beziehungsagenda. Zweifellos sind die bilateralen Beziehungen zu Mexiko für die USA die mit Abstand wichtigsten im Rahmen ihrer Lateinamerikapolitik. Seit Inkrafttreten des North American Free Trade Agreement (NAFTA) zwischen den USA, Mexiko und Kanada Anfang 1994 genießt Mexiko als einziges lateinamerikanisches Land freien Zugang zum US-Markt. Ca. 90% seines Außenhandels wickelte Mexiko Ende der 90er Jahre mit den USA ab, und auch für die Vereinigten Staaten wurde der südliche Nachbar nach Kanada und noch vor Japan zum zweitwichtigsten Handelspartner. Mehrere Hunderttausend legale und illegale Einwanderer gelangen Jahr für Jahr über die mexikanische Nordgrenze in die USA. Handels-, Migrations-, Drogenund Umweltthemen dominieren die bilaterale Agenda. Die Bedingungen für eine Institutionalisierung bilateraler Kooperationsgremien verbesserten sich durch die schrittweise Demokratisierung Mexikos. Nach dem Ende der PRI-Herrschaft, der Übernahme des Präsidentenamtes durch den ehemaligen Coca Cola-Manager Vicente Fox und dem fast zeitgleich erfolgten Wahlsieg von George W. Bush in den USA deutete sich für das wechselseitige Verhältnis der beiden Staaten eine nie zuvor gekannte Nähe an (Inter-American Dialogue 2000: 13ff.). Allerdings wurden in den 90er Jahren in den USA auch Stimmen laut, die vor einer weiteren Vertiefung der Beziehungen warnten. Gewerkschaften befürchteten den Verlust von Arbeitsplätzen, Umweltgruppen beklagten Umweltbelastungen diesseits und jenseits der gemeinsamen Grenze und auch in kultureller Hinsicht wurden die Einwanderer nicht von allen alteingesessenen US-Bürgern mit offenen Armen empfangen. Die Länder des MERCOSUR (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay) stellen 45% der lateinamerikanischen Bevölkerung und erwirtschaften fast 60% des BIP der Region. Für die USA waren sie bislang vor allem als Investitionsstandort interessant. Mehr als 40% der USInvestitionen in Lateinamerika fließen in den MERCOSUR, aber weniger als 15% des Handels USA-Lateinamerika entfällt auf diese Länder. Weniger als 10% der lateinamerikanischen Migranten in den USA stammen aus dem MERCOSUR. Investitions- und Handelsfragen prägen daher weitgehend die Agenda zwischen den USA und diesen Ländern. Argentinien bemühte sich seit Anfang der 90er Jahre unter Präsident Menem um einen engen außenpolitischen Schulterschluss mit den USA. Die Vereinigten Staaten nahmen dies zwar mit Wohlwollen zur Kenntnis, für sie ist Argentinien jedoch weder in politischer noch in ökonomischer Hinsicht besonders wichtig. Dies bekam Argentinien spätestens mit dem Ausbruch der schweren wirtschaftlichen, sozialen und politischen Krise Ende 2001 zu spüren: Demonstrativ 11 verweigerten die USA dem Land besondere finanzielle Hilfen, wie sie sie etwa Mexiko Mitte der 90er Jahre in massivem Umfang gewährt hatten. Brasilien dagegen ist aufgrund seiner großen Bevölkerungszahl, seines ökonomischen Potenzials und seiner in den 90er Jahren wieder deutlicher zum Ausdruck gebrachten Regionalmachtambitionen ein Faktor, den die USA immer weniger ignorieren können. Zwischen den USA und Brasilien existieren zwar keine großen Konflikte, die Beziehungen wurden im Laufe der 90er Jahre jedoch durch eine Reihe von Handelsdisputen belastet. In vielen die Westliche Hemisphäre insgesamt betreffenden Angelegenheiten – beispielsweise hinsichtlich der Schaffung einer Gesamtamerikanischen Freihandelszone oder mit Blick auf eine Revitalisierung der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) – dürfte es den USA schwer fallen, ohne die Unterstützung Brasiliens viel zu erreichen. Eine hochrangig besetzte Expertenkommission forderte Präsident Bush im Februar 2001 zu verstärkten Anstrengungen auf, um das bilaterale Verhältnis mit Brasilien auf eine solidere und berechenbarere Grundlage zu stellen und Brasilien in Zukunft stärker als Partner und nicht in erster Linie als Rivalen wahrzunehmen und zu behandeln (Robert et al. 2001). Es bleibt abzuwarten, ob die USA dazu bereit sind, ihre ambivalente Haltung gegenüber Brasilien aufzugeben. Bislang jedenfalls stand dem Angebot einer partnership in leadership noch stets der Argwohn gegenüber jeder tatsächlich wahrgenommenen Regionalmachtrolle Brasiliens entgegen (Schirm 1997). Die Andenländer (Bolivien, Ecuador, Kolumbien, Peru, Venezuela) stellen knapp ein Viertel der lateinamerikanischen Bevölkerung und erwirtschaften ca. 13% des BIP der Region. Ihr Anteil an den US-Investitionen in Lateinamerika liegt bei ca. 10%, am Handel partizipieren sie mit weniger als 15%, auch die Migration aus dem Andenraum in die USA spielt keine zahlenmäßig bedeutende Rolle. Aber fast das gesamte Kokain und Heroin, das aus der Westlichen Hemisphäre in die USA gelangt, stammt aus dem Andenraum. Entsprechend wurde die Drogenbekämpfung seit den 80er Jahren zum beherrschenden Thema der Beziehungen mit den meisten Ländern der Subregion. Die Aufmerksamkeit der USA richtete sich auf die kokaproduzierenden Länder Bolivien und Peru, vor allem aber auf Kolumbien, wo 80 bis 90% des in den USA konsumierten Kokains produziert werden. Die unilateral ausgerichtete US-Politik setzte in erster Linie auf eine Vernichtung von Kokafeldern und Kokainlabors, auf die Auslieferung von Drogenbossen an die US-Justiz und die Zusammenarbeit mit den Polizei- und Sicherheitskräften der einzelnen Länder. Insbesondere in Kolumbien, wo verschiedene Guerillagruppen seit Jahrzehnten die Autorität des Staates in Frage stellen, eskalierte die Krise im Verlauf der 90er Jahre. Der kolumbianische Staat war 12 kaum noch dazu in der Lage, der weitverbreiteten Gewalt, Gesetzlosigkeit und Unsicherheit wirkungsvoll zu begegnen. Die USA verstärkten gegen Ende des Jahrzehntes ihr Engagement in Kolumbien und sagten dem Land im Jahr 2000 Hilfsgelder in Höhe von 1,3 Milliarden USDollar zu, mehr als irgendeinem anderen Land außerhalb des Mittleren Ostens. Kritiker monierten am US-Engagement im Rahmen des Plan Colombia die starke Betonung der militärischen Komponente. Eine unabhängige Expertengruppe empfahl der US-Regierung den stärkeren Einsatz politischer und diplomatischer Ressourcen zur Unterstützung der Friedensbemühungen innerhalb Kolumbiens, eine sicherheitspolitische Unterstützung des Landes bei gleichzeitiger Wahrung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten, ein stärkeres Augenmerk für die Bekämpfung der Drogennachfrage im eigenen Land, mehr Engagement außerhalb des engen sicherheitspolitischen Rahmens sowie eine größere Bereitschaft zur Beteiligung an multilateralen Konfliktlösungsansätzen (Graham/Scowcroft 2000). Die im April/Mai 2001 von Präsident Bush gestartete Anden-Regionalinitiative trug solchen Kritiken insofern Rechnung, als sie für Kolumbien und seine Nachbarländer neben finanzieller Unterstützung zur Drogenbekämpfung auch Wirtschaftshilfen und Handelspräferenzen vorsah. Die vom Senat bewilligten 718 Mio. Dollar sollten vor allem nach Kolumbien, Peru, Bolivien und Ecuador fließen und verteilten sich zu etwa gleichen Teilen auf sozio-ökonomische und sicherheitspolitische Hilfsprogramme. 5. Lateinamerika als Handelspartner der USA Die Bedeutung Lateinamerikas als Handelspartner der USA und als Ziel für USamerikanische Direktinvestitionen nahm im Laufe der 90er Jahre deutlich zu. Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, stieg der Anteil Lateinamerikas an den US-Exporten zwischen 1991 und 1999 von 14,9 auf 20,3 %. Der lateinamerikanische Anteil an den US-Importen erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 12,8 auf 16,4 %. Bei den ausländischen Direktinvestitionen der USA stieg der auf Lateinamerika und die Karibik entfallende Anteil von 16,6 % (1990) auf 20,1 % (1998) (Tabelle 2). Allerdings lag der Anteil Lateinamerikas am Außenhandel der USA noch in den 50er Jahren bei 28-35%, bevor er bis Mitte der 70er Jahre auf 12-14 % sank und dann lange Zeit stagnierte (Smith 2000: 239). Durchschnittswerte verdecken zudem die Tatsache, dass in den 90er Jahren fast ausschließlich Mexiko seine Anteile am US-Außenhandel substanziell steigern konnte. Bei den Exporten stieg der mexikanischen Anteil zwischen 1991 und 1999 von 7,9 auf 12,5 %, bei den Importen von 6,4 auf 10,7 %. Auch die zentralamerikanischen Länder konnten ihren Anteil am US-Außenhandel im genannten Zeitraum leicht erhöhen, während die Anteile der Karibik und Südamerikas stagnierten oder sogar leicht zu- 13 rückgingen. Brasilien beispielsweise gewann zwar als Markt für US-Produkte in den 90er Jahren etwas an Bedeutung, der Anteil von Importen aus Brasilien an den Gesamtimporten der USA ging jedoch sogar zurück. Ein etwas anderes Bild ergab sich bei den Direktinvestitionen. Hier konnten vor allem Argentinien, Brasilien und Chile ihre Anteile erhöhen. Zur Relativierung ist allerdings auch hier hinzuzufügen, dass noch in den 50er Jahren ca. ein Drittel aller Auslandsinvestitionen der USA nach Lateinamerika floss (Smith 2000: 240). Unter strategischen Gesichtspunkten ist auch die Tatsache von Bedeutung, dass Ende der 90er Jahre etwa ein Drittel der Rohölimporte der USA aus Lateinamerika stammten. Vor allem Mexiko und Venezuela spielten dabei als Lieferanten eine zentrale Rolle. Tabelle 1: Die Bedeutung Lateinamerikas als Handelspartner der USA Exporte 1991 Insgesamt EU Sonst. Westeuropa Osteuropa Kanada Mexiko Karibik Zentralamerika Südamerika Argentinien Brasilien Chile Kolumbien Venezuela Lateinamerika insgesamt Asien Australien/ Ozeanien Afrika Exporte 1999 Importe 1991 Importe 1999 Mrd. % Mrd. % Mrd. % Mrd. % US $ US $ US $ US $ 421,7 100,0 695,8 100,0 488,5 100,0 1024,6 100,0 108,4 25,7 151,8 21,8 93,0 19,0 195,2 19,1 10,3 2,4 14,1 2,0 9,2 1,9 17,7 1,7 4,8 1,1 5,9 0,8 1,8 0,4 11,8 1,2 85,2 20,2 166,6 23,9 91,1 18,6 198,7 19,4 33,3 7,9 86,9 12,5 31,1 6,4 109,7 10,7 6,2 1,5 10,3 1,5 5,3 1,1 8,3 0,8 4,3 1,0 10,2 1,5 3,2 0,7 11,4 1,1 19,2 4,6 34,1 4,9 22,8 4,7 38,7 3,8 2,1 0,5 5,0 0,7 1,3 0,3 2,6 0,3 6,2 1,5 13,2 1,9 6,7 1,4 11,3 1,1 1,8 0,4 3,1 0,4 1,3 0,3 3,0 0,3 2,0 0,5 3,6 0,5 2,7 0,6 6,3 0,6 4,7 1,1 5,4 0,8 8,2 1,7 11,3 1,1 63,0 14,9 141,5 20,3 62,4 12,8 168,1 16,4 130,6 9,8 31,0 2,3 190,9 14,2 27,4 2,0 210,2 5,3 43,0 1,1 408,5 7,4 39,9 0,7 8,8 2,1 9,9 1,4 14,0 2,9 17,0 1,7 Quellen: www.ita.doc.gov/td/industry/otea/usfth/aggregate/H99t06.txt und www.ita.doc.gov/td/industry/otea/usfth/aggregate/H99t07.txt 14 Tabelle 2: Ausländische Direktinvestitionen der USA 1990, 1994 u. 1998 (in Mrd. US $ und %) 1990 % 1994 % 1998 Insgesamt 430,52 612,89 980,56 Kanada 69,51 16,1 74,22 12,1 103,90 Europa 214,74 49,9 297,13 48,5 489,54 Lateinamerika und Karibik 71,40 16,6 116,48 19,0 196,66 Mexiko 10,31 2,4 16,97 2,8 25,88 Südamerika 22,93 5,3 37,67 6,1 73,29 Argentinien 2,53 0,6 5,69 0,9 11,49 Brasilien 14,38 3,3 17,88 2,9 37,80 Chile 1,90 0,4 5,06 0,8 9,13 Zentralamerika 10,11 2,3 13,11 2,1 30,51 Panama 9,29 2,2 11,91 1,9 26,96 Karibik 28,06 6,5 48,72 7,9 66,98 Bermuda 20,17 4,7 28,35 4,6 41,08 U.K. Islands 5,92 1,4 7,86 1,3 15,71 Afrika 3,65 0,8 5,76 0,9 13,49 Mittlerer Osten 3,96 0,9 6,37 1,0 10,59 Asien / Pazifik 64,72 15,0 108,53 17,7 161,80 % 10,6 49,9 20,1 2,6 7,5 1,2 3,9 0,9 3,1 2,7 6,8 4,2 1,6 1,4 1,1 16,5 Quelle: U.S. Census Bureau: Statistical Abstract of the United States, 2000. Im Juni 1990 verkündete der damalige US-Präsident George Bush (senior) seine Enterprise for the Americas Initiative, mit der er die Bildung einer Freihandelszone in der gesamten Westlichen Hemisphäre („von Alaska bis Feuerland“) vorschlug. Die Idee wurde zunächst nicht weiter verfolgt, aber nach Gründung des MERCOSUR (März 1991) und Inkrafttreten des NAFTA-Vertrages (Januar 1994) trafen sich im Dezember 1994 in Miami 34 Staats- und Regierungschefs aus ganz Amerika und vereinbarten die Gründung einer „Freihandelszone der Amerikas“ (Área de Libre Comercio de las Ámericas; ALCA) bis zum Jahr 2005. In den darauffolgenden Jahren entstanden 12 Arbeitsgruppen, um über Themen wie Marktzugang, Investitionen, Wettbewerbspolitik, Dienstleistungen, geistiges Eigentum, Subventionen und Anti-Dumpingmaßnahmen zu diskutieren. Während die USA ursprünglich einen Verhandlungsmodus nach dem Prinzip des early harvest angestrebt hatten (d.h. der Unterzeichnung von Teilabkommen unmittelbar nach der Einigung in einem Sachgebiet), mussten sie schließlich der Forderung der MERCOSUR-Staaten nachgeben, die auf dem Prinzip des single undertaking beharrten, d.h. erst wenn in allen Streitpunkten Übereinstimmung erzielt wurde, kann ein Freihandelsabkommen unterzeichnet werden. Auf einem Ministertreffen in Belo Horizonte im Jahr 1997 einigte man sich darauf, dass subregionale Integrationskörperschaften wie der MERCOSUR und die Andengemeinschaft auch nach Inkrafttreten eines Freihandelsabkommens weiter Bestand haben sollen. Zudem rückten die USA von ihrer Forderung ab, dass alle Länder einzeln an dem Verhandlungsprozess teilnehmen müssten. Wiederum war es der MERCOSUR, der sich mit seiner Forderung nach einer Verhandlungsführung als Gruppe durchsetzen konnte. Die ALCA-Verhandlungen verliefen in der zweiten Hälfte der 90er Jahre eher schleppend, nicht zuletzt deshalb, weil es Präsident Clinton nicht gelang, vom Kongress ein fast track-Mandat zu erhalten. Auch auf dem dritten Amerika-Gipfel im kanadischen 15 Quebec im April 2001 machte der Verhandlungsprozess in der Sache keine großen Fortschritte. Zwar wurde ein erstes Dokument angenommen, es enthielt aber mehr als Tausend Vorbehalte. Der von Chile unterstützte Vorschlag der USA, den Verhandlungsprozess zu beschleunigen und bereits im Jahr 2003 abzuschließen, setzte sich nicht durch. Die Regierung von Präsident George W. Bush erhob das Thema Freihandel zu Beginn der Präsidentschaft zum zentralen Rahmen ihrer Strategie für die Westliche Hemisphäre (Zoellick 2001). Trotz Freihandelsrhetorik machte sich in den USA in den 90er Jahren jedoch wachsender Protektionismus breit. Nicht free trade, sondern fair trade forderten immer mehr Gewerkschaften, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen, die sich im politischen System der USA wirksam Gehör zu verschaffen verstanden. Auch wenn es Präsident Bush im Jahr 2002 gelang, vom Kongress weitreichende Kompetenzen für Freihandelsverhandlungen zu erhalten (früher Fast Track, jetzt Trade Promotion Authority), stehen noch schwierige Verhandlungen bevor. Vor allem Brasilien gilt es zu überzeugen. Aus der Sicht der Vereinigten Staaten war Brasilien mit seinen hohen Zöllen und Subventionen und wegen seiner Bemühungen, die MERCOSUR-Partner gemeinsam auf Linie zu halten, die größte Hürde auf dem Weg zu einem schnellen Vertragsabschluss. Brasilien seinerseits hatte aus ökonomischen und politischen Gründen keine Eile mit dem ALCA-Projekt. Die mit Abstand größte, am stärksten industrialisierte und diversifizierte Volkswirtschaft Lateinamerikas könnte bei einer raschen Öffnung der Grenzen für die US-Konkurrenz mehr verlieren als irgendein anderes lateinamerikanisches Land. Brasilien wehrte sich insbesondere gegen überstürzte Zollsenkungen im Manufaktursektor und im Bereich der Hochtechnologie, da diese Industrien dadurch in ihrer Existenz gefährdet werden könnten. Brasilien ist weniger stark vom Außenhandel mit den USA abhängig als andere lateinamerikanische Länder und befindet sich auch deshalb in einer besseren Verhandlungsposition. Wichtigster Handelspartner war 1999 die Europäische Union (27%), gefolgt von der NAFTA (26%), Südamerika (25%) und Asien (12%). Der MERCOSUR sei das Schicksal seines Landes, betonte der brasilianische Präsident Fernando Henrique Cardoso anlässlich des Gipfels in Quebec im April 2001. Die ALCA dagegen sei eine Option, aber keine Notwendigkeit. Brasilien sprach sich nicht gegen eine Gesamtamerikanische Freihandelszone aus, aber es räumte bislang einer Vertiefung und Erweiterung des MERCOSUR eindeutig Priorität ein. Von den Vereinigten Staaten forderte man einen verbesserten Marktzugang für eigene Produkte, was angesichts horrender „Anti-DumpingMaßnahmen“ der USA gegen brasilianische Exportprodukte wie Zucker, Zitrusfrüchte und Stahl verständlich war. In Brasilien wurde die ALCA als ein zum einseitigen Vorteil der USA konzipiertes Unterfangen wahrgenommen. Umweltargumente der USA deutete man als Be- 16 drohung der brasilianischen Souveränität, Anti-Dumping-Politiken und Labour-Standards galten als Vorwände für US-Protektionismus. Nur die Überwindung solcher Bedenken ließ substanzielle Verhandlungsergebnisse hinsichtlich des Themas ALCA erwarten (Barbosa 2001). 6. Die Lateinamerikapolitik der USA nach dem 11. September 2001 Die Terrorangriffe des 11. September 2001 markieren einen Wendepunkt in der Außenpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie führten zu einer veränderten Weltsicht der USA und damit auch zu einer neuen Grundlage für die internationale Einbindung des Landes. Der internationale Terrorismus gilt seit diesem Tag als wichtigste Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA, der „Krieg gegen den Terrorismus“ wurde zur absoluten Priorität der Außenpolitik. Grundlegende Doktrinen, die die US-Außenpolitik während des Kalten Krieges bestimmt hatten und die in den 90er Jahren einer relativ unscharfen internationalen Orientierung der USA Platz machten, wurden infolge der Terrorangriffe durch neue Grundsätze abgelöst. Seit dem 11.9.2001 verfügen die USA wieder über ein eindeutiges außenpolitisches Feindbild, den internationalen Terrorismus. Damit erhielt nicht nur die Außenpolitik erneut jenen klaren Fokus, den sie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr hatte, auch der Einfluss der konservativen hardliner innerhalb der Regierung von Präsident George W. Bush nahm deutlich zu. Der Präsident selbst konnte seine Rolle bei der Gestaltung der Außenpolitik auf Kosten des Kongresses stärken (Rudolf 2002). Die Unterschiede zwischen dem alten Feindbild Kommunismus/Sowjetunion und dem neuen Feindbild Terrorismus führten im Laufe des Jahres 2002 zu einer Neuausrichtung der USamerikanischen Militärstrategie. Während der Kampf gegen den Kommunismus auf den Prinzipien Eindämmung (containment) und Abschreckung basierte, gelten diese Grundsätze gegenüber dem internationalen Terrorismus als überholt. Eindämmung im traditionellen Sinne gilt den US-Militärstrategen als irrelevant, da der internationale Terrorismus nicht mit einem konkreten Territorium oder Nationalstaat in Verbindung gebracht werden kann. Auch das Prinzip der massiven Vergeltung erweist sich aus dieser Perspektive gegenüber Selbstmordattentätern und ihren geheim und verstreut operierenden Organisationen als wirkungslos. Stattdessen setzt die neue Sicherheitsdoktrin der USA, die im Januar 2002 von Präsident Bush in seiner Rede an die Nation erstmals angedeutet, im Juni 2002 bei einer Rede in der Militärakademie West Point weiter ausgeführt und im September 2002 offiziell verkündet wurde, unter anderem auf unilaterale und präventive militärische Aktionen gegen terroristische Gruppen 17 und feindliche Länder, die aufgrund der Verfügung über biologische, chemische oder nukleare Waffen zu einer Bedrohung für die USA werden könnten.3 Die Neuausrichtung der US-Politik hatte unmittelbare Konsequenzen für die Außenpolitik gegenüber Lateinamerika. Zum Teil erinnerte die Lateinamerikapolitik nach dem 11.9.2001 an die Haltung während des Kalten Krieges, denn einmal mehr wurde Lateinamerika zuallererst durch die sicherheitspolitische Brille betrachtet und nicht mehr wie noch in den 90er Jahren vorzugsweise aus der Perspektive marktwirtschaftlicher Reformpolitik und politischer Demokratisierung. Aufgrund der globalen Situation und auch angesichts der heutigen Verhältnisse in Lateinamerika ist jedoch nicht zu erwarten, dass die zukünftige Lateinamerikapolitik der USA zu einem einfachen Abbild der aus der Zeit des Kalten Krieges bekannten Strategie wird. Auch wenn die Bedrohung durch den Kommunismus durch die US-Regierung während des Kalten Krieges weitaus gravierender eingeschätzt wurde als durch unabhängige Experten, so gab es doch in vielen lateinamerikanischen Ländern Sympathien für sozialistische und kommunistische Ideen sowie Bemühungen, Wirtschafts- und Militärhilfe durch die Sowjetunion zu erhalten. Demgegenüber stoßen islamisch-terroristische Ideen in Lateinamerika selbst bei ausgesprochenen Kritikern der USA und ihrer Lateinamerikapolitik auf keinen fruchtbaren Boden.4 Aufmerksam wurde nach den Terroranschlägen gegen die USA in Lateinamerika beobachtet, ob sich die Vereinigten Staaten bei ihrer Suche nach Verbündeten im Kampf gegen den Terror auf mehr Multilateralismus einlassen würden. Immer wieder hatten sich die USA in der Vergangenheit schwer damit getan, zugunsten multilateraler Institutionen eine teilweise Einschränkung ihrer nationalen Souveränität zu akzeptieren. Eine derartige Einbindung betrachteten sie in der Regel nicht als Chance, sondern als nicht zu akzeptierende Einschränkung der eigenen Handlungsfreiheit. Die US-Lateinamerikapolitik war traditionell dominiert von unilateralen Handlungsmustern – viele lateinamerikanische Staaten mussten dies im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts wiederholt erfahren. Die existierenden Ansätze multilateraler Konfliktlösungsmechanismen in der Westlichen Hemisphäre, vor allem der Interamerikanische Beistandsvertrag (Rio-Pakt) und die OAS, litten bis in die 80er Jahre unter den Versuchen der USA, sie für ihre eigene Machtpolitik im Zuge des Kalten Krieges zu instrumentalisieren. In den 90er Jahren deutete sich unter Präsident Clinton eine größere Bereitschaft der Vereinigten 3 4 Siehe The White House 2002. Tom Barry wies darauf hin, dass die neue Sicherheitsdoktrin nicht allein auf die terroristischen Angriffe des 11.9.2001 zurückzuführen war. Entsprechende Pläne wurden bereits 1992 und 1997 propagiert. Die Ereignisse des 11.9. boten dann eine Gelegenheit, sie umzusetzen (Barry 2002: 3) Zur Lateinamerikapolitik der USA nach dem 11. September 2001 siehe Kaufman Purcell 2002; Kurtenbach 2001; Shifter 2002. 18 Staaten zu multilateralen Handlungsformen an. Die OAS gewann eine Reihe neuer Mitglieder (Kanada und die Staaten der Karibik) und konnte ihre angeschlagene Reputation durch die von ihr übernommenen Aufgaben im Rahmen diverser Wahlbeobachtungsmissionen verbessern. In anderen Bereichen, vor allem mit Blick auf die Haltung gegenüber Kuba sowie in Drogen- und Migrationsfragen, zeigten die USA allerdings auch in den 90er Jahren kaum Bereitschaft zu einer multilateralen Kooperation. Besonders deutlich wurde dies in Form der von vielen lateinamerikanischen Ländern als entwürdigend empfundenen „Zertifizierung“, mit der sich die Vereinigten Staaten Jahr für Jahr erlaubten, die performance der lateinamerikanischen Länder bei der Drogenbekämpfung zu beurteilen. Bei Nichtbestehen drohte die Aufnahme in eine schwarze Liste und damit der Verlust der US-amerikanischen Auslandshilfe. Nach den Terroranschlägen konnte sich der US-Kongress im Herbst 2001 dazu durchringen, das Zertifizierungsverfahren bis auf weiteres auszusetzen. Der Inter-American Dialogue hatte der Regierung Bush bereits in seinem Ende 2000 veröffentlichten 11. Bericht ins Stammbuch geschrieben, dass eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Lateinamerika regelmäßige Konsultationen und die Bereitschaft zu mehr multilateralem Handeln erfordere. In den ersten Monaten seiner Amtszeit erwies sich Präsident George W. Bush vor allem bei globalen Fragen jedoch nicht als Anhänger des Multilateralismus. Nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 konstatierten Beobachter zunächst eine Änderung dieser Haltung. Anzeichen für eine größere Bereitschaft zum Multilateralismus sahen sie in der nach langjähriger Blockade erfolgten Bewilligung ausstehender UN-Beträge durch den US-Kongress und in den Bemühungen der USA um internationale Koalitionen gegen den Terrorismus. Sowohl die OAS als auch der zuvor vielfach als überholt angesehene Rio-Pakt erfuhren nach den Terrorangriffen gegen die USA eine Neubewertung. Beide Institutionen versicherten den USA ihre Solidarität im Kampf gegen den Terrorismus (Kurtenbach 2001). Am 3. Juni 2002 verabschiedete die OAS auf Drängen der USA eine Inter-American Convention against Terrorism, in der sich die Unterzeichnerländer zu einer stärkeren Zusammenarbeit im Bereich der Terrorismusbekämpfung bekannten.5 Selbst die erzkonservative Heritage Foundation empfahl der Bush-Administration nach dem 11.9.2001 die Bildung einer hemisphärischen Koalition gegen das internationale Verbrechen. Die USA müssten ihren südlichen Nachbarn dabei behilflich sein, ihre Migrationskontrollen und polizeilichen Untersuchungsmethoden zu verbessern und ihre militärischen Geheimdienste zu professionalisieren. Notwendig sei darüber hinaus ein Ausbau der US-amerikanischen Geheimdienstkapazitäten in der Region, eine Forcierung der ALCA-Verhandlungen, die Unterstützung demokratischer 19 Institutionen sowie die konsequente Isolierung von Staaten, die den Terrorismus unterstützen (Johnson 2001b). In der Tat erfolgte nach den Terroranschlägen des 11. September ein weiterer Ausbau der USamerikanischen Militär- und Geheimdienstaktivitäten in Lateinamerika. Dies sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die militärische Präsenz der USA in Lateinamerika bereits unter Präsident Clinton in den 90er Jahren massiv ausgebaut wurde, auch wenn Clinton in seinen öffentlichen Erklärungen vor allem die Förderung von Demokratie und Marktwirtschaft betonte. Während die Wirtschaftshilfe der USA für Lateinamerika in den 90er Jahren massiv zurückging, überstieg die Militärhilfe mit ca. 900 Millionen Dollar bereits im Jahr 2000 erstmals seit der „Allianz für den Fortschritt“ wieder die Wirtschaftshilfe (ca. 800 Mio. Dollar). Auch die Anzahl des in Lateinamerika tätigen US-Militär- und Sicherheitspersonals nahm deutlich zu (Isacson 2001). Die Entscheidung der USA, den „Krieg gegen die Drogen“ in erster Linie mit militärischen Mitteln auszutragen, ließ die militärischen Trainings-, Ausbildungs- und Ausrüstungsmaßnahmen auf ein niemals zuvor bekanntes Ausmaß anwachsen. Hier konnte der „Krieg gegen den Terrorismus“ nahtlos anknüpfen. Nicht alle Länder Lateinamerikas waren von der veränderten Situation nach den Attentaten des 11. September gleichermaßen betroffen. Veränderungen ergaben sich zunächst in erster Linie für Mexiko, Kolumbien, Venezuela und für Kuba. Noch während des Präsidentschaftswahlkampfes von 1999 hatte der spätere Präsident Bush erklärt, die Beziehungen mit Mexiko würden für die USA in Zukunft den gleichen Stellenwert einnehmen wie die zu Kanada und Großbritannien. Als Präsident führte George W. Bush seine erste Auslandsreise nach Mexiko. Umgekehrt absolvierte auch der neugewählte mexikanische Präsident Fox seinen ersten Staatsbesuch in den USA. Außenminister Castañeda setzte sich für eine Vertiefung der bilateralen Beziehungen ein und bemühte sich um ein Migrationsabkommen, durch das eine Ausweitung der Gastarbeiter-Programme mit zeitlichen befristeten Visa erreicht und der Status von Millionen von Mexikanern geregelt werden sollte, die ohne Papiere in den USA leben. Nach dem 11.9. war von einer Liberalisierung der Grenzkontrollen zunächst keine Rede mehr. Vielmehr verschärften die USA infolge der terroristischen Bedrohung die Grenzkontrollen und postierten fast 1.000 zusätzliche Nationalgardisten an ihrer Südgrenze. Die Maßnahmen führten zu erheblichen Verzögerungen bei der Abfertigung von Menschen und Gütern und wurden zu einer erheblichen Belastung für den beiderseitigen Handel. Zudem litt Mexiko, das ca. 90% seines Handels mit den USA abwickelt, ganz besonders unter den rezes5 Der Text der Konvention kann über die homepage der OAS (www.oas.org) eingesehen werden. 20 siven Auswirkungen der Attentate auf die US-Wirtschaft. Nicht zuletzt das lahmende Tourismusgeschäft und die sinkenden remesas der in den USA lebenden Mexikaner wirkten sich negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung Mexikos aus. Im März 2002 unterzeichneten die Präsidenten Bush und Fox dann ein Abkommen, mit dem versucht werden sollte, die konkurrierenden Ziele von höheren Sicherheitsstandards einerseits und einer größeren Effizienz der Grenzkontrollen andererseits miteinander zu versöhnen. Erreicht werden soll dies durch einen verbesserten Austausch von geheimdienstlichen und polizeilichen Informationen und durch eine Modernisierung der Grenzinfrastruktur. Dazu gehört die Einführung maschinenlesbarer Personalausweise für regelmäßige Grenzgänger, von Röntgengeräten zur schnelleren Kontrolle von LKW-Frachten und von Schnelltrassen für bereits in Mexiko kontrollierte LKWs (Treat 2002). Die Unterzeichnung eines neuen Einwanderungsabkommen stand zwar einstweilen nicht bevor, aber die Gespräche darüber wurden wieder aufgenommen. Überhaupt sorgen Mexikos geographische Nähe zu den USA, die Mitgliedschaft in der NAFTA und die Existenz einer großen – und weiter wachsenden – mexikanischstämmigen Bevölkerungsgruppe in den USA dafür, dass die bilaterale Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern sich trotz des „Krieges gegen den Terrorismus“ auch in Zukunft nicht ausschließlich auf sicherheitspolitische Aspekte reduzieren dürfte. Die Themen der bilateralen Agenda – von Einwanderungs- und Grenzfragen über die Korruptionsbekämpfung bis hin zur Drogenbekämpfung – sind auch für die USA von zu großer Bedeutung, um Mexiko angesichts der neuen internationalen Situation keine angemessene Beachtung mehr zu schenken. Die Politik der USA gegenüber Kolumbien änderte sich nach den Terroranschlägen des 11. September insofern, als es zuvor – zumindest formal – keine Unterstützung für die Aufstandsbekämpfungsmaßnahmen der kolumbianischen Regierung gab, da dies offiziell als innerkolumbianisches Problem galt. Nach den Terroranschlägen nahm die US-Regierung die beiden wichtigsten kolumbianischen Guerilla-Organisationen, die FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) und die ELN (Ejecito de Liberación Nacional), sowie die Dachorganisation der paramilitärischen Kräfte, AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), in die Liste der weltweit gefährlichsten Terrororganisationen auf. Die Trennungslinie zwischen Drogenbekämpfung und Aufstandsbekämpfung verschwand, und im Juli 2002 hob auch der US-Kongress entsprechende Einschränkungen auf. Nach dem Scheitern des Friedensprozesses unter Präsident Pastrana und der Wahl des hardliners Álvaro Uribe zum neuen kolumbianischen Präsidenten im Mai 2002 verstärkte sich die Zusammenarbeit zwischen den US- 21 Streitkräften und dem kolumbianischen Militär weiter. Unter anderem sicherten die USA Kolumbien die Lieferung von zehn Kampfhubschraubern zur Aufstandsbekämpfung und die Ausbildung von ca. 4.000 Soldaten durch US-Spezialisten zu. Dabei geht es nicht zuletzt um den Schutz von Ölpipelines vor Angriffen durch die Guerilla (The New York Times, 4.10.2002). Insgesamt ist aufgrund der geänderten Situation nach dem 11.9. für die kommenden Jahre mit einer weiteren Verstärkung des direkten US-Engagements in Kolumbien zu rechnen. Gegenüber der venezolanischen Regierung unter Präsident Hugo Chávez schlug die USRegierung nach dem 11.9.2001 eine härtere Gangart ein. Chávez hatte die USA bereits zuvor mehrfach herausgefordert. Seine anti-kapitalistischen Tiraden, sein demonstrativ gutes Verhältnis zum kubanischen Staatschef Fidel Castro und die Unterstützung Kubas durch die Lieferung von billigem venezolanischem Öl, seine Staatsbesuche in Lybien und im Irak, seine Weigerung, US-Flugzeugen die Erlaubnis zu erteilen, venezolanisches Territorium im Zusammenhang mit der Drogenbekämpfung zu überfliegen, und seine Bemühungen, die Organisation Erdöl Exportierender Länder (OPEC) von höheren Förderquoten und damit einer Senkung der Ölpreise abzubringen, wurden in den USA mit wachsendem Missfallen registriert. Trotzdem hatten sich die USA, für die Venezuela aufgrund seiner Ölreserven von großer ökonomischer und strategischer Bedeutung ist, in den ersten Amtsjahren von Chávez darum bemüht, diesen mehr an seinen – nicht ganz so radikalen – Taten als an seinen Worten zu messen. Nach dem 11.9. änderte sich dies zumindest teilweise. Stärker als zuvor äußerten Mitglieder der US-Regierung jetzt offene Kritik am undemokratischen Verhalten des venezolanischen Präsidenten. Zwar stritt die USA jede Verwicklung in den fehlgeschlagenen Putschversuch gegen Chávez im April 2002 ab, sie signalisierte jedoch gleichzeitig, dass sie eine mit demokratischen Mitteln herbeigeführte Ablösung von Chávez sehr begrüßen würde. Für die Kuba-Politik der USA bedeuteten die Ereignisse des 11.9.2001, dass alle Mutmaßungen über eine mögliche weitere Lockerung der Embargo-Politik verstummten. Vor den Terrorangriffen hatten sich US-Geschäftsleute vermehrt für eine Aufhebung des Embargos eingesetzt, und auch die öffentliche Meinung in den Vereinigten Staaten zeigte sich aufgeschlossener gegenüber einem derartigen Schritt. Präsident Bush selbst hatte sich bereits im Wahlkampf für eine Aufrechterhaltung des Embargos ausgesprochen und zu Beginn seiner Amtszeit sogar eine Verschärfung ins Auge gefasst. Zudem besetzte er einige wichtige außenpolitische Posten mit Vertretern der Cuban Americans, deren Stimmen ihm den überaus wichtigen Wahlsieg in Florida gesichert hatten. Im Mai 2002 kündigte Bush eine „neue“ Kubapolitik an, 22 die jedoch im wesentlichen eine Fortsetzung der bisherigen Linie bedeutete. Er stellte ein Ende der Handels- und Reisebeschränkungen in Aussicht, wenn die 2003 in Kuba anstehenden Wahlen frei, geheim und fair seien und marktwirtschaftliche Reformen durchgeführt würden. Da zumindest zu Lebzeiten Fidel Castros nicht mit derartigen Entwicklungen zu rechnen ist, scheint eine teilweise oder gar vollständige Aufhebung des US-Embargos gegen Kuba angesichts der gegenwärtigen internationalen Situation sehr unwahrscheinlich. Schlussbemerkungen Blickt man aus heutiger Perspektive noch einmal auf jene Prognosen zurück, die zu Beginn der 90er Jahre im Hinblick auf die zukünftigen Beziehungen zwischen den USA und Lateinamerika aufgestellt wurden, so zeigt sich, dass weder die Optimisten, die sich nach dem Ende der bipolaren Weltordnung das rasche Zusammenwachsen des Kontinents zu einer hemisphärischen Gemeinschaft, einhergehend mit ständig zunehmender politischer und wirtschaftlicher Übereinstimmung erhofften, noch die Pessimisten, die entweder einen wachsenden und ungebremsten Interventionismus der USA oder, ganz im Gegenteil, deren zunehmendes Desinteresse an den Nachbarn im Süden befürchteten, eindeutig Recht behalten haben. In der ersten Hälfte der 90er Jahre entwickelten sich die Beziehungen innerhalb der Westlichen Hemisphäre so kooperativ wie kaum jemals zuvor. Bereits in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts trübten jedoch zunehmende wirtschaftliche Krisensymptome, politische Rückschläge sowie wachsende Zweifel der Lateinamerikaner an der Vorgehensweise Washingtons in Handels-, Migrations- und Drogenangelegenheiten die Harmonie. „Der Honeymoon geht zu Ende“, schrieb Peter Hakim, Präsident des Inter-American Dialogue, zu Beginn des Jahres 2001 (Hakim 2001). Es bleibt festzuhalten, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und Lateinamerika trotz aller in den 90er Jahren zu beobachtenden Harmonie manchmal auf dünnem Eis bewegen. Die nach wie vor existierenden gravierenden Asymmetrien innerhalb der Hemisphäre hinsichtlich politischer, ökonomischer und militärischer Machtpotenziale erschweren eine konstruktive Zusammenarbeit genauso wie der US-amerikanische Hang zum Unilateralismus und die Schwierigkeiten der lateinamerikanischen Länder, „mit einer Stimme“ zu sprechen. Wie dünn der Wertekonsens ist und wie schnell unter einer freundschaftlichen Oberfläche in Lateinamerika wieder anti-amerikanische Gefühle aufbrechen können, haben auch die Reaktionen auf die Terroranschläge des 11. September in vielen lateinamerikanischen Gesellschaften gezeigt (Kurtenbach 2001). 23 Die Terrorangriffe in New York und Washington am 11. September 2001 machten mehr als ein Jahrzehnt nach dem Ende des Kalten Krieges erneut die Sicherheitspolitik zum zentralen Aspekt der US-Außen und Lateinamerikapolitik. Aber Lateinamerika sei schließlich kein Hort anti-amerikanischer terroristischer Aktivitäten, sondern eine fast ausschließlich von demokratischen und an guten Beziehungen zu den USA interessierten Regierungen beherrschte Region, schrieb Susan Kaufman Purcell im September 2002. Der Kampf gegen den Terrorismus sei daher in der Westlichen Hemisphäre durchaus kompatibel mit einer Stärkung von Demokratie, Marktwirtschaft, Freihandel und politischer Zusammenarbeit (Kaufman Purcell 2002: 17f.). Es bleibt zu hoffen, dass sie Recht behält. 24 Literatur Atkins, George P.: Encyclopedia of the Inter-American System, Westport, Conn./London 1997. Atkins, George P.: Handbook of Research on the International Relations of Latin America and the Caribbean, Boulder, Col./Oxford 2001. Barbosa, Rubens A.: A View from Brazil. In: The Washington Quarterly 24 (2001) 2, S. 149-157. Barry, Tom: A Strategy Foretold, Foreign Policy in Focus, Policy Report, October 2002, www.fpif.org/papers/foretold.html, zuletzt besucht am 4.11.2002. Bernal, Richard L./Bryan, Anthony T./Fauriol, Georges A.: The United States and Caribbean Strategies. Three Assessments, (CSIS Americas Program, Policy Papers on the Americas Volume XII, Study 4), Washington, D.C., 2001. Bierling, Stephan: Der Einfluss der Latinos auf Amerikas Außenpolitik. In: Internationale Politik 2001 (9), S. 39-44. Bulmer-Thomas, Victor/Dunkerley, James (Hrsg.): The United Stated and Latin America: The New Agenda, Cambridge, Mass./London, 1999. Calcagnotto, Gilberto/Nolte, Detlef: Das Treffen der südamerikanischen Präsidenten in Brasilia: Markstein der Integration oder Show-Veranstaltung einer aufkommenden Regionalmacht? In: Brennpunkt Lateinamerika 2000 (17), S. 181-188. Dent, David W.: The Legacy of the Monroe Doctrine. A Reference Guide to U.S. Involvement in Latin America and the Caribbean, Westport, Connecticut/London, 1999. Fauriol, Georges A./Weintraub, Sidney: The Century of the Americas: Dawn of a New Century Dynamic. In: The Washington Quarterly 24 (2001) 2, S. 139-148. Gilderhus, Mark T.: The Second Century. U.S. – Latin American Relations Since 1889, Wilmington 2000. Grabendorff, Wolf: Die Lateinamerika-Politik der USA unter der Lupe. In: Internationale Politik 56 (2001) 9, S. 31-38. Graham, Bob/Scowcroft, Brent, et al.: Toward Greater Peace and Security in Colombia. Forging a Constructive U.S. Policy, Report of an Independent Task Force, Sponsored by the Council on Foreign Relations and the InterAmerican Dialogue, New York, 2000. Hakim, Peter: The Uneasy Americas. In: Foreign Affairs 80 (2001) 2. Huenemann, Jon E.: The U.S. Trade Relationship with Mexico: Where It Has Been and Where It Should Go (CSIS Americas Program, Policy Papers on the Americas), Washington, D.C., 2000. Inter-American Dialogue: A Time for Decisions: U.S. Policy in the Western Hemisphere. A report of the Sol M. Linowitz Forum, Washington, D.C., 2000. Isacson, Adam: Militarizing Latin American Policy, Foreign Policy in Focus Vol. 6, No. 21, Mai 2001. Johnson, Stephen: A New U.S. Policy For Latin America: Reopening the Windows of Opportunity, Washington, D.C. 2001 (The Heritage Foundation Backgrounder No. 1409) [= Johnson 2001a]. Johnson, Stephen: U.S. Coalition Against Terrorism Should Include Latin America, Washington, D.C. 2001 (The Heritage Foundation Backgrounder No. 1489) [= Johnson 2001b]. Kaufman Purcell, Susan: U.S. Foreign Policy since September 11th and its Impact on Latin America. Paper prepared for a conference on “Power, Asymmetry and Inter-national Security”, Buenos Aires, September 6, 2002. Kurtenbach, Sabine: Lateinamerika nach dem 11. September 2001, in: Brennpunkt Lateinamerika, 2001 (19), S. 201-208. LaRosa, Michael / Mora, Frank O. (Hrsg.): Neighborly Adversaries. Readings in U.S.-Latin American Relations, Lanham 1999. Lowenthal, Abraham F.: Partners in Conflict. The United States and Latin America in the 1990s. Revised Edition. Baltimore, Maryland/London, 1990. Lowenthal, Abraham: Estados Unidos y Latinoamérica en el Siglo XXI. In : Archivos del Presente 6 (2001) 23, S. 81-96. Mitchell, Christopher: Dominance and Fragmentation in U.S. Latin American Policy. In: Cotler, Julio/Fagen, Richard R. (Hrsg.): Latin America and the United States: The Changing Political Realities. Stanford, California, 1974, S. 176-204. Nolte, Detlef: Bye-bye Brazil, hello Uncle Sam? Südamerika zwischen MERCOSUR und ALCA. In: Brennpunkt Lateinamerika, Kurzinfo VIII vom 2.1.2001. Nolte, Detlef / Calcagnotto, Gilberto: Der III. “Gipfel der Amerikas” in Quebec. Viel Lärm um nichts? In: Brennpunkt Lateinamerika 2001 (9), S. 93-104. Rielly, John (Hrsg.): American Public Opinion and U.S. Foreign Policy 1999. Chicago, 1999. Robert, Stephen, et al.: A Letter to the President and a Memorandum on U.S. Policy Toward Brazil. Statement of an Independent Task Force Sponsored by the Council on Foreign Relations. New York, 2001. Rudolf, Peter: Wie der 11. September die amerikanische Außenpolitik verändert hat. Bilanz nach einem Jahr, Berlin 2002 (SWP-Aktuell 33). 25 Schirm, Stefan A.: Kooperation in den Amerikas: NAFTA, MERCOSUR und die neue Dynamik regionaler Zusammenarbeit. Baden-Baden, 1997. Schoultz, Lars: Beneath the United States. A History of U.S. Policy Toward Latin America. Cambridge, Mass./London, 1998. Shifter, Michael: United States-Latin American Relations: Preparing for the Handover. In: Current History, February 2001. Shifter, Michael: A Shaken Agenda: Bush and Latin America, in: Current History, February 2002, 51-57 Smith, Peter H.: Talons of the Eagle. Dynamics of U.S.-Latin American Relations. New York/Oxford, 22000. The White House: The National Security Strategy of the United States of America, September 2002. Therrien, Melissa/Ramirez, Roberto R.: The Hispanic Population in the United States: March 2000, Current Population Reports, P20-535, U.S. Census Bureau, Washington DC, 2001. Treat, Jonathan: Intelligente Grenze, in: ila 257, 2002, 36-38. Zoellick, Robert B.: Free Trade and the Hemispheric Hope. Prepared Remarks of Robert B. Zoellick, U.S. Trade Representative, Council of the Americas, Washington, DC, May 7, 2001 (http://www.ustr.gov/speechtest/zoellick_2.html).