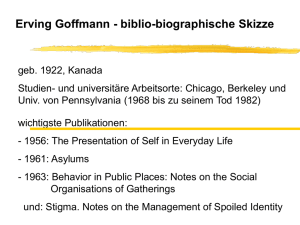

Jenseits von Mikro und Makro: Goffman und Luhmann

Werbung