Aus dem Rahmen gefallen. Ein Versuch, mit Erving Goffman zu

Werbung

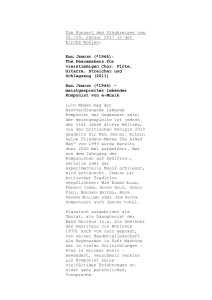

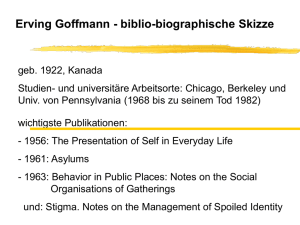

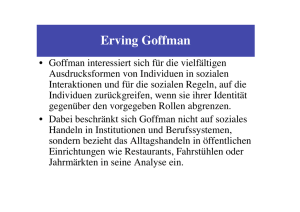

Aus dem Rahmen gefallen. Ein Versuch, mit Erving Goffman zu erklären, wann es in der Musik witzig wird von Oliver Seibt (mit Zeichnungen von Axel Berking) Die folgenden Seiten basieren auf einem gleichnamigen Vortrag, den ich im Rahmen des musikwissenschaftlichen Symposiums »Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung in der Musik« im Oktober 2005 an der Universität zu Köln gehalten habe und der in seinem Verlauf mehrfach durch »unvorhergesehene« Ereignisse unterbrochen wurde, denen Erving Goffman den Status eines »Zwischenfalls«1 zugesprochen hätte. Nun handelt es sich bei einem schriftlichen Beitrag in einem Bericht über ein wissenschaftliches Symposium um einen völlig andersgearteten Rahmen als bei einem mündlichen Vortrag auf ebendiesem Symposium. Daher wird vom Verfasser des Beitrags ja auch erwartet, dass er das, was er als Vortragender zu sagen hatte, in eine »schriftliche Form« bringt. Doch trugen in diesem Falle die »Zwischenfälle«, durch die der Vortragsrahmen an mehreren Stellen durchbrochen wurde, wenn auch »unfreiwillig«, so doch in einem Maße zur Erhellung des Gesagten bei, dass auch in diesem schriftlichen Rahmen näher auf sie eingegangen werden soll. Als Einstieg in den Vortrag diente ein Hörbeispiel: Die Arie »Der Hölle Rache« aus Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Die Zauberflöte, vorgetragen von Florence Foster Jenkins. 1868 in Wilkes-Barre (Pennsylvania) als Tochter eines wohlhabenden Industriellen geboren, erhielt Florence Foster als Kind Musikunterricht und äußerte den Wunsch, Gesang zu studieren. Nicht so recht überzeugt vom musikalischen Talent seiner Tochter, riet ihr der Vater jedoch ebenso von einer musikalischen Laufbahn ab wie später ihr Ehemann, Frank Thornton Jenkins, mit dem sie nach Philadelphia durchbrannte, nachdem ihr Vater sich letztendlich geweigert hatte, ihr das Musikstudium zu finanzieren. Die Scheidung 1902 und die Erbschaft des elterlichen Vermögens nach dem Tod des Vaters im Jahre 1909 ermöglichten es Florence Foster Jenkins im Alter 14 OLIVER SEIBT von 41 Jahren schließlich doch noch, eine Karriere als Sängerin in Angriff zu nehmen. 1912 gab sie ihr erstes Konzert. Aber obwohl ihre Auftritte gerade wegen ihrer nicht immer ganz treffsicheren Vortragsweise schnell Kultstatus erlangten, war die Anwesenheit bei ihren alljährlich im Ballsaal des Ritz-Carlton Hotels in New York veranstalteten Soireen nur einem von ihr selbst handverlesenen Publikum vorbehalten. Der allgemeinen Öffentlichkeit präsentierte sie sich erst 1944 im Alter von 76 Jahren, als sie am 25. Oktober in der Carnegie Hall ein schon Wochen zuvor völlig ausverkauftes Konzert gab. Während ihrer 32 Jahre dauernden Karriere nahm Florence Foster Jenkins insgesamt neun Arien auf, von denen acht auf der 1992 erschienenen CD The Glory (????) of the Human Voice (RCA/SONY BMG) zu finden sind, darunter auch die Arie der Königin der Nacht aus Mozarts Die Zauberflöte, mit der mein Vortrag eröffnet wurde und die noch nicht ganz verklungen war, als René Michaelsen, ein junger Kölner Kollege, mir, da ich gerade zu sprechen beginne wollte, erbost zuvorkam: Aus dem Rahmen gefallen 15 Natürlich kann man darüber streiten, ob Florence Foster Jenkins Interpretation der Mozart-Arie witzig ist oder nicht. Wie jeder soziale Vorgang ist auch jeder literarische, musikalische oder sonst wie geartete Text – also auch dieser – polysem und kann verschiedene Bedeutungen haben. Und das bedeutet – unter anderem –, dass ebenso wenig endgültig und eindeutig entschieden werden kann, ob ein Text witzig ist oder nicht, wie es abschließend beweisbar ist, ob der Vortrag eines solchen Textes oder der Text selbst zu Recht als »Kunst« bezeichnet werden darf. Das heißt aber natürlich nicht, dass ihn jeder interpretieren kann, wie er oder sie gerade lustig ist. Je nach Kontext, in dem ein Text produziert oder rezipiert wird, gibt es verschiedene, dem Einzelnen aber vorgängige, kulturell erlernte Möglichkeiten der Interpretation. Welche davon zur Anwendung gelangt, das ist nach wie vor eine Frage sozialer Verhandlung.2 Und um diese kulturell erlernten, d. h. kollektiv geteilten Interpretationsschemata und ihre soziale Verhandlung geht es vornehmlich im Werk des USamerikanischen Soziologen Erving Goffman. Auch wenn eine derart ruppig vorgetragene Äußerung von Empörung ebenso wenig in den Rahmen eines wissenschaftlichen Vortrags passt wie Comicfiguren in den Rahmen eines schriftlichen wissenschaftlichen Beitrags, musste ich Herrn Michaelsen für seine Frage »Was geht hier eigentlich vor?« doch letztlich dankbar sein. Denn genau mit dieser Frage beginnt auch Erving Goffman sein 1974 veröffentlichtes und 1977 erstmals in deutscher Übersetzung erschienenes Buch Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience3: »Ich gehe davon aus, dass Menschen, die sich gerade in einer Situation befinden, vor der Frage stehen, was geht hier eigentlich vor? Ob sie nun ausdrücklich gestellt wird, wenn Verwirrung und Zweifel herrschen, oder stillschweigend, wenn normale Gewissheit besteht – die Frage wird gestellt, und die Antwort ergibt sich daraus, wie die Menschen weiter in der Sache vorgehen.«4 Und mit Hilfe der in diesem Buch beschriebenen Methode der Rahmen-Analyse möchte ich im Folgenden versuchen, Herrn Michaelsens zweiter Frage nachzugehen, ob das, was wir gerade gehört haben, witzig ist oder nicht; oder besser (weil, wie gerade ausgeführt wurde, diese Frage gar nicht endgültig zu beantworten ist): welche Voraussetzungen generell erfüllt sein müssen, damit ein musikalischer Vorgang als witzig verstanden werden kann. 16 OLIVER SEIBT »Frames«, »Rahmen«, nennt Erving Goffman die Interpretationsschemata, auf die wir zurückgreifen, wenn wir implizit oder explizit vor der Frage stehen, was hier eigentlich vor sich geht. Ohne diese »Rahmen« wäre jedwede Handlung unbestimmbar, schreibt der Regensburger Soziologe Robert Hettlage. Dabei sind unter Rahmen »nicht nur raum-zeitliche Vorgaben zu verstehen [...], sondern alle Ereignisbestimmungen, unausgesprochenen Informationen und Welterfahrungen, die einzuordnen erlauben, was innerhalb und was außerhalb einer Situation stattfindet«5. »Rahmen« sind zugleich die Voraussetzung für und das Ergebnis von sozialer Interaktion. Auf Grundlage spezifischer Rahmungshinweise wie räumlichen und zeitlichen Klammern wird ein bestimmtes Ereignis als solches erkannt; gleichzeitig fungiert der Rahmen als Organisationsprinzip für das jeweilige Ereignis, gliedert seinen Ablauf, bestimmt das Ausmaß unserer persönlichen Anteilnahme daran, das Verhältnis der an dem Ereignis Beteiligten zueinander und anderes mehr. »Wenn der einzelne in unserer westlichen Gesellschaft ein bestimmtes Ereignis erkennt, neigt er dazu […] seine Reaktion faktisch von einem oder mehreren Rahmen oder Interpretationsschemata bestimmen zu lassen, und zwar von solchen, die man primäre nennen könnte. […] Dabei sind ihm die Organisationseigenschaften des Rahmens im allgemeinen nicht bewusst, und wenn man ihn fragt, kann er ihn auch nicht annähernd vollständig beschreiben, doch das hindert nicht, dass er ihn mühelos und vollständig anwendet.«6 Goffman unterscheidet bei primären Rahmen natürliche und soziale Rahmen. Mit Hilfe von natürlichen Rahmen werden nicht gerichtete, von keinem bewusst handelnden Akteur gelenkte Ereignisse identifiziert, deren Ursachen »rein physikalisch« erklärt werden können; »Gewitter« wären ein Beispiel. Soziale Rahmen hingegen »liefern einen Verständnishintergrund für Ereignisse, an denen Motive, Absichten und steuerndes Eingreifen einer Intelligenz, eines Menschen, beteiligt sind«7. Als Beispiel für einen sozialen Rahmen könnte man einen musikwissenschaftlichen Vortrag anführen, wie den, auf dem dieser Beitrag basiert: Wie alle Vorgänge, die auf bestimmte Weise gerahmt sind, wird auch ein Vortrag von dem umgebenden Fluss der Ereignisse durch bestimmte konventionelle Grenzzeichen, durch räumliche und zeitliche Klammern abgesetzt. Als räumliche Rahmungshinweise wirken die Tatsache, dass man sich in einem Vorle- Aus dem Rahmen gefallen 17 sungssaal in einer Universität befindet, und die räumliche Verteilung der Anwesenden, die schon von der Positionierung her funktionell in Vortragende, Zuhörer und technisches Personal geschieden werden. Als zeitliche Anfangsklammer dient der Gang des Referenten zum Rednerpult und seine Begrüßungsfloskel »Meine sehr geehrten Damen und Herren«, als Schlussklammer der Dank an das Publikum für die gewährte Aufmerksamkeit und dessen – hoffentlich positive – Reaktion auf das Gesagte in Form von Applaus. Darüber hinaus organisiert der Rahmen die Vorgänge, die er rahmt, dahingehend, dass z. B. dem Referenten innerhalb des Rahmens 100% der Redezeit zustehen und nicht irgendjemand aus dem Publikum dazwischenquatscht; dass die Darbietung eines Stückes Musik von einer CD nicht, wie auf einer Hochzeit, als Aufforderung zum Tanz oder, wie bei einem Rockkonzert, als Zeichen für die mangelnde Bereitschaft der Musiker, noch eine weitere Zugabe zu geben, zu verstehen ist, sondern demonstrativen Zwecken dient und… Herrn Michaelsens Empörung über meine als Beispiel gedachte musikalische Vorführung ließ ja deutlich werden, dass der Rahmen »musikwissenschaftlicher Vortrag« nicht nur determiniert, als was die Vorführung eines Musikstücks zu verstehen ist, sondern auch, welche Art von Musik zu erwarten ist. Und insgeheim musste ich zugeben, dass ich in dieser Hinsicht vielleicht selbst gegen die durch den Rahmen vorgegebenen Organisationsprinzipien verstoßen hatte. Wie dem auch sei… 18 OLIVER SEIBT Ebenso wie ein musikwissenschaftlicher Vortrag stellt natürlich auch ein klassischer Liederabend im Ballsaal des Ritz-Carlton in New York einen sozialen Rahmen im Sinne Goffmans dar, selbst dann noch, wenn die vortragende Interpretin eine Sopranistin von eigenen Gnaden und das Vorgetragene eine nur auf dem Klavier begleitete Fassung einer Opernarie ist. Im Verlaufe seines über 600 Seiten umfassenden Textes gibt Goffman selbst des Öfteren Hinweise darauf, dass er musikalische Aufführungen als Rahmen versteht. Und tatsächlich wäre zu überlegen, ob man nicht sogar einen Schritt weiter gehen und nicht nur musikalische Aufführungen, sondern auch musikalische Gattungen als soziale Rahmen im Goffman’schen Sinne verstehen sollte, mit musikalischen Ereignissen als Rahmungshinweisen, aber eben nicht als den einzigen. So ließen sich vielleicht einige der Schwierigkeiten aus der Welt schaffen, die eine rein musikimmanente Definition musikalischer Gattungen immer wieder aufwirft. In jedem Fall würden sich solche musikalische Rahmen von nicht-musikalischen unterscheiden, indem sie außer dem zeitlichen und räumlichen auch den akustischen Bereich organisieren. Herrn Michaelsens Schwierigkeiten, Florence Foster Jenkins’ Interpretation der »Königin der Nacht« als Musikbeispiel im Rahmen eines musikwissenschaftlichen Vortrags zu akzeptieren, weist ja darauf hin, dass auch dieser Bereich rahmungsrelevant sein kann. Nun sollte aber die Tatsache, dass ein und derselbe akustische Vorgang – hier: der konzertante Vortrag einer Arie aus Mozarts Zauberflöte –, einmal als mehr oder weniger musikalische Darbietung im Rahmen eines Liederabends und einmal als Musikbeispiel im Rahmen eines musikwissenschaftlichen Vortrags auftauchen kann, stutzig machen. Da im Hinblick auf den gemeinsamen Vorgang natürlich nicht beide Rahmen gleichzeitig einen p r i m ä r e n Rahmen darstellen können, folgt, dass es sich mindestens bei einem von ihnen um einen transformierten Rahmen handeln muss. Goffman nennt zwei grundsätzliche Arten der Transformation von Rahmen: Modulation, »keying« im Original, und Täuschungen, »fabrications«. Unter einem Modul versteht Goffman: »das System von Konventionen, wodurch eine bestimmte Tätigkeit, die bereits im Rahmen eines primären Rahmens sinnvoll ist, in etwas transformiert wird, das dieser Tätigkeit nachgebildet ist, von den Beteiligten aber als etwas ganz anderes gesehen wird. Den entsprechenden Vorgang nennen wir Modulation. Eine gewisse Analogie zur Musik ist beabsichtigt.«8