Essen macht Geschlecht

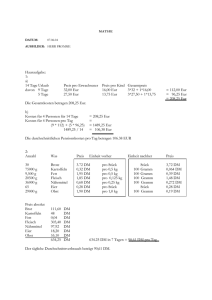

Werbung

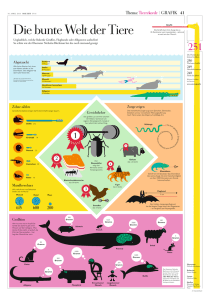

TITEL Foto: Mauritius 174 Dr. Jana Rückert-John · Dr. René John Essen macht Geschlecht Zur Reproduktion der Geschlechterdifferenz durch kulinarische Praxen Geschlechterdifferentes Verhalten in verschiedenen gesellschaftlichen Handlungsbereichen aufzuzeigen, scheint seit einiger Zeit wieder von großem Interes­ se zu sein. Schaut man sich den Sachbuchmarkt an, so erfährt man, warum Frauen schlecht einparken und Männer nicht zuhören können sollen. Für den Bereich der Ernährung lassen sich Schlagzeilen wie „Frauen essen anders, Männer auch“ finden. Gemeinsam ist diesen Ansätzen, dass sie Verhaltensunterschiede als „ganz natürlich“ erklären und den genetischen Anlagen zuschreiben. Aus soziologischer Perspektive lassen sich die präsentierten Befunde zum geschlechterdifferenten Ernährungsverhalten anders interpretieren. Dieses Verhalten hängt nicht vom geschlechtlichen Körper ab, sondern ist eine Ausdrucksform der jeweiligen Geschlechterrolle. Ernährung im Fokus 9-05 | 09 Unterschiede im Ernährungsverhalten ­zwischen Mann und Frau Die aktuellen Ergebnisse der Nationalen Verzehrsstudie (NVS II) aus 2008 zeigen deutlich, auf welche geschlechtsspezifischen Unterschiede im Ernährungsverhalten die naturwissenschaftlich geprägte Ernährungsforschung rekurriert. Auch hier finden sich die bereits durch andere Studien bekannten Unterschiede im Ernährungsverhalten zwischen Männern und Frauen erneut bestätigt. Vier zentrale statistische Zusammenhänge zwischen verzehrten Nahrungsmitteln und Geschlecht können dafür als exemplarisch gelten (Max Rubner-Institut 2008). Ein erster Befund der NVS II besagt, dass Frauen 129 Gramm Gemüse pro Tag essen und Männer 112 Gramm. Dazu zählen Gemüse (ohne Saft), Pilze und Hülsen- 175 TITEL Beim Konsum alkoholischer Getränke, dem vierten Befund, liegen Männer abermals vorn (Abb. 2). Sie nehmen durchschnittlich pro Tag 308 Gramm alkoholische Getränke zu sich, Frauen lediglich 81 Gramm. Damit trinken Männer fast viermal mehr alkoholische Getränke als Frauen. Auffällig ist, dass Männer über 80 Prozent der alkoholischen Getränke als Bier und etwa 15 Prozent als Wein trinken. Bei Frauen ist der Anteil von Bier (48 Prozent) und Wein (47 Prozent) etwa gleich. Die ­Differenz zu 100 Prozent entspricht bei beiden Geschlechtern der Kategorie Spirituosen und Sonstiges. Die Empfehlungen der DGE lauten hier: maximal 20 Gramm reinen Alkohol pro Tag für Männer und 10 Gramm pro Tag für Frauen. Frauen scheinen sich demnach – nimmt man die Empfehlungen der DGE als Referenz – gesünder zu ernähren als Männer. Sie verfügen häufig auch über ein höheres Ernährungswissen: Die bei der NVS II abgefragten Produkte, wie probiotischer Jogurt oder ACE-Getränke, kannten Frauen häufiger als Männer. Als weiteres Indiz für eine gesündere Ernährung der Frauen gilt auch ihre geringere Prävalenz von Übergewicht und Adipositas: 50,6 Prozent übergewichtige oder adipöse Frauen stehen 66 Prozent übergewichtigen oder adipösen Männern gegenüber. Spätestens nach einer derartigen Darstellung der Befunde ist die Frage nach Erklärungen dieser geschlechtsspezifischen Unterschiede im Ernährungsverhalten angezeigt. Ernährungswissenschaftliche Studien wie die NVS II liefern hierzu jedoch wenige oder unbefriedigende Antworten. Ihre Leistungsfähigkeit besteht in der Beschreibung von Unterschieden im Ernährungsverhalten. Das Geschlecht gilt dabei als vorsoziales Differenzierungskriterium. Damit bleiben das Zustandekom- 120 Männer Frauen 100 Gramm pro Tag Ein zweites Ergebnis, das sich auf den Obstverzehr bezieht, entspricht ebenfalls diesem Muster: Frauen essen mit durchschnittlich 278 Gramm pro Tag mehr Obst, Obsterzeugnisse und Trockenobst als Männer mit 230 Gramm. Die DGE empfiehlt täglich zwei Portionen (Frisch-)Obst, das sind 250 Gramm. Beim Verzehr von Fleisch, dem dritten Befund, drehen sich die geschlechtsspezifischen Muster um: Männer essen durchschnittlich 103 Gramm Fleisch pro Tag, Frauen hingegen lediglich 53 Gramm (Abb. 1). Männer verzehren damit etwa doppelt so viel Fleisch, Wurstwaren und Fleisch­erzeugnisse wie Frau­en. Etwa 2,5 Prozent der Befragten verzehrten im Un­ tersuchungszeitraum kein Fleisch oder keine Fleisch­gerichte. Bei Frauen ist der Anteil mit 3,4 Pro­zent mehr als doppelt so hoch wie bei Männern, was Anhaltspunkte für einen höheren Anteil an Vegetarierinnen gibt. men, die Konstitution sowie soziale und kulturelle Hintergründe der Geschlechterkategorie unreflektiert (Setzwein 2004). Geschlecht als „natürliche“, fixe und unabhängige Beschreibungskategorie hat keinen Erklärungswert. Werden dennoch Erklärungen gesucht, so verweisen diese meist auf einen physiologisch begründeten unterschiedlichen Bedarf. Mit Blick auf geschlechtsspezifische Unterschiede wie beim Alkoholkonsum haben sie jedoch begrenzte Aussagekraft. Erwartbare geschlechtsspezifische Unterschiede entstehen durch diese Art der Forschung ständig aufs Neue. Am Ende sind lediglich die Auswirkungen der Geschlechterdifferenz in der Ernährung sichtbar. Unterschiede im Ernährungsverhalten lassen sich nur angemessen verstehen, wenn zunächst eine Konzeptualisierung von Geschlecht und Ernährung als soziale Phänomene erfolgt. 80 60 40 20 0 14–18 19–24 25–34 35–50 51–64 65–80 Altersgruppen Abbildung 1:Täglicher Verzehr von Fleisch (g) nach Geschlecht und Alter (NVS II) 360 Männer Frauen 320 280 240 Gramm pro Tag früchte. Zählt man noch Gerichte auf Gemüsebasis hinzu, das sind zum Beispiel Salate aus gekochtem Gemüse und aus Rohkost sowie Gemüsegerichte mit Soßen oder überbacken, verdoppeln sich die Angaben annähernd (Frauen 243 g/d; Männer 222 g/d). Für beide Geschlechter gilt jedoch, dass ihr Gemüseverzehr weit unter den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) von 400 Gramm Gemüse pro Tag liegt. 200 160 120 80 40 0 14–18 19–24 25–34 35–50 51–64 65–80 Altersgruppen Abbildung 2:Täglicher Konsum alkoholischer Getränke (g) nach Geschlecht und Alter (NVS II) 9-05 | 09 Ernährung im Fokus 176 TITEL Ernährung und Geschlecht: Zwei Natur­ aspekte der Gesellschaft Kaum etwas scheint der Gesellschaft so vorgelagert zu sein wie das Bedürfnis nach Nahrung und die geschlechtliche Auszeichnung des Menschen. Beides verweist auf den Körper, eine der wichtigsten Bedingungen des Seins in dieser Welt. Der Körper gibt dem Menschen mit seinen Reaktionen Auskunft über sein Befinden in der Welt. So kann er sich als deren Teil begreifen und als bewusstes Individuum davon unterscheiden. Nahrung als Bedingung körperlicher Existenz und Geschlecht als ein Strukturmerkmal körperlicher Form werden darum gemeinhin der Welt jenseits der Gesellschaft, nämlich der Natur, zugerechnet. Und das funktioniert im Alltag ohne Frage hinreichend gut, denn geschlechtliche Ordnung vermittelt soziale Sicherheit. Aus dem Blick gerät jedoch, dass Nahrung wie auch die Merkmale des Körpers nicht von sich aus sinnvoll sind, sondern erst durch die Gesellschaft Bedeutung erlangen. Ernährung und Geschlecht, wie überhaupt die Natur, sind soziale Phänomene, die in und durch Kommunikation und Handlungen in ihrer Bedeutung entstehen und erst so als Bedingungen für weitere Kommunikation und Handlungen gegeben sind. Der soziale Charakter dieser Phänomene wird allein schon an deren veränderlichen Be-Deutungen klar: Ernährung und Geschlecht unterliegen dem sozialen Wandel. Darauf ist insbesondere dann hinzuweisen, wenn in Debatten „natürliche“ Grundlagen zur Erklärung sozialer Unterschiede herangezogen werden. Das Bewusstsein über die soziale Konstitution gesellschaftlicher Umwelt, wie Natur, ist noch nicht alt. Deshalb kreisen die Debatten wiederholt um die Dekonstruktion des überkommenen Selbstverständlichen und dessen Verteidigung. Allein der Zweifel an der Selbstverständlichkeit dieser Phänomene aber hat ihren unhinterfragbaren Status schon zerstört. Gerade weil dieser Status nicht wiederzuerlangen ist, gehen die Debatten weiter. Ernährung ist eine Praxis, die weit mehr umfasst als die bloße Aufnahme von Nahrungsmitteln. Vielmehr handelt es sich dabei um eine vielfältige Aneignung der Umwelt, die im engeren Sinne die Unterscheidung des Essbaren vom Nichtessbaren, die Vor- und Zubereitung, die Art des Verzehrs, die damit verbundenen Körperzustände und die Ausscheidung umfasst. Im weiteren Sinne betrifft Ernährung auch Landbau, Ökonomie, rechtliche Regelungen, kulturelle Unterscheidungen und andere gesellschaftliche Aspekte. Hirschfelder (2001) betont sogar, dass das Problem der Ernährung eine besondere Rolle bei der Menschwerdung des Affen gespielt hat. Beschaffung, Zubereitung und Verzehr haben ohne Frage eine überaus große soziale Bedeutung. Darauf wies schon Marcel Mauss in seiner Untersuchung zu Tausch und Gabe 1924 hin. Ernährung beschrieb er als ein soziales Totalphänomen (Mauss 1990). Gerade im Geben und Nehmen von Nahrung, beim gemeinsamen Verzehr treten die physischen Nöte hinter der Bildung so­zialer Bindungen zurück. Die folgende anthropologische Forschung fügte Beispiele um Beispiele an, wie sich die Familie, Freundeskreise und Nachbarschaften beim Essen und beim Tausch von Nahrungsmitteln erneuerten. Ebenso spielt Ernährung für das nationale Selbstverständnis eine wichtige Rolle, sei es als Teil des eigenen Wertekanons, sei es als symbolischer Vorrat für Schmähungen anderer. Selbst wenn die daran sichtbar werdenden kulturellen Formen von Ernährungspraxen letztlich alle im physischen Nahrungsbedürfnis gründen sollten, was einer zu starken Reduktion gleich käme, so haben die etablierten Formen der Ernährungspraxen längst ganz andere Funktionen übernommen, die allein soziale Zwecke erfüllen. Das wird heute in der alltäglichen Nahrungsaufnahme – zumindest in der westlichen Welt – deutlich: Der bloße Hunger ist beinahe überall und sofort zu stillen, zum Essen verabredet man sich jedoch besser ohne knurrenden Magen und mit viel Zeit. Foto: Mauritius Ernährung und Ge­ schlecht sind sozia­ le Phänomene. Sie beeinflussen unsere Gesellschaft und werden von ihr be­ einflusst. Das Soziale der Ernährung Ernährung im Fokus 9-05 | 09 TITEL Die soziale Bedeutung des Geschlechts Ist man bei Ernährung leicht bereit, sie als soziales Phänomen, als Praxis zu akzeptieren, sind die Widerstände gegen die Erklärung von Geschlecht als ein Naturaspekt der Gesellschaft ungleich größer. Dabei hat die Erosion der Selbstverständlichkeit geschlechtlicher Unterscheidungen eine viel längere Geschichte als die der Ernährung. Der Zweifel an der außersozialen Geschlechtlichkeit setzt nicht erst mit Simone de Beauvoirs Erkenntnis ein, dass die soziale Stellung der Frau nicht Folge ihres Körpers ist, sondern ein gesellschaftliches Arrangement. Diese Aussage konnte sich bereits auf eine fast hundertjährige Emanzipationsbewegung berufen. Es lassen sich darüber hinaus weit frühere Hinweise dafür finden, dass körperliche Unterschiede immer dann herausgestellt wurden, wenn es um die Begründung unterschiedlicher sozialer Stellungen ging. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Schon Aristoteles (1994) bediente sich der Argumentationsfigur, mittels körperlicher Unterschiede, die männliche Vormachtstellung gegenüber der Frau zu begründen. Der Zweifel am vorsozialen Charakter der Geschlechtlichkeit gründet nicht auf die heute unhaltbaren anatomischen Vorstellungen dieser und anderer Argumentationen. Es ist vielmehr die über die Jahrhunderte zu beobachtende Wandlungsfähigkeit der anatomischen Deutungen, die die männlichen und weiblichen Körper als soziale Konstrukte erscheinen lassen. In seiner Studie zum Wandel des Geschlechtermodells ab dem 17. Jahrhundert zeigte Laqueur (1992), dass es nie so sehr um die Exaktheit der Bestimmung sexueller Körpermerkmale ging, sondern um deren Interpretation im Schema der etablierten Ungleichstellung von Mann und Frau. Die Körpermerkmale sind darum nicht schon kulturell zu nennen, sie sind jedoch unweigerlich der kulturellen BeDeutung ausgesetzt und zwar vor allem im schon etablierten Sinne. Die schon vor Aristoteles angenommene unterschiedliche Ausprägung gleicher geschlechtlicher Anlagen wandelte sich in eine unüberbrückbare Differenz zwischen den Geschlechtern. Das Begründungsziel, die übergeordnete soziale Stellung des Mannes gegenüber der Frau, blieb unverändert, die Argumente änderten sich entsprechend eines neuen Verständnisses von Wissenschaftlichkeit. Dabei wurde vor allem der weibliche Körper untersucht und pathologisiert (Bergmann 1998), was zur medizinischen Spezialisierung der Gynäkologen führte. Ihr männlicher Gegenpart lässt bis heute auf sich warten. Die Beschreibung körperlicher Anatomie ist eben nicht die Anatomie selbst, sondern schon deren kulturelle Interpretation, was erst recht gilt, wenn daraus Folgerungen für soziale Phänomene abgeleitet werden. Seit ein paar Jahren sind die bildgebenden Verfahren der Neurowissenschaften und ihre sozio-psychologische Interpretation diese kurzschlüssige Deutungsallianz eingegangen. Die heutige Geschlechterdebatte konzentriert sich nicht mehr allein darauf aufzuzeigen, inwiefern anatomische Körpermerkmale für die Zuweisung sozialer Stellungen in Anspruch genommen werden. Vielmehr geht es auch darum offenzulegen, dass Geschlecht Wahrnehmungskategorien bereitstellt, die nicht ohne weiteres zu hintergehen sind. In kulturell westlich geprägten sozialen Kontexten werden allein weibliche und männliche Personen erwartet. Diese Erwartung fällt spätestens bei androgynen Irritationen auf. Mit geschlechtlich definierten Körpern verbindet sich nämlich auch die Erwartung geschlechtsspezifischer Rollen, wie Weinbach (2004) deutlich machte. Weibliche Geschlechterrollen sind dabei mit Attributen gekoppelt, die ein instabiles Entscheidungsverhalten in dem Sinne auszeichnen, das Frauen im Wesentlichen wenig riskofreundig auf die jeweiligen Umstände gestimmt erscheinen lässt. Männer hingegen werden durch ein stabiles Entscheidungsverhalten attribuiert, was auf größere Sicherheit gegenüber sich wandelnden Umständen hindeutet. Die Attributionen weiblicher Anstrengung und männlicher Fähigkeit bei der Bewältigung der Verhältnisse sind Stereotype, die derzeit als kulturell universal gelten. Wie für Ernährung lässt sich auch für Geschlecht zeigen, dass es sich dabei um ein soziales Phänomen handelt, das zwar ebenfalls Anlässe bei der Physis findet, aber darüber weit hinausgehende soziale Funktionen hat. Ernährung und Geschlecht sind soziale Be-Deutungen, deren Konstruiertheit sich hinter der Fassade einer vorgeblich vorsozialen Natur versteckt. Andernfalls könnten weder Ernährung noch Geschlechterrollen so problemlos die Gesellschaft am Laufen halten. Ernährungswissenschaftliche Studien wie die NVS II zeigen den Zusammenhang von Ernährung und Geschlecht oder bieten zumindest Anlässe für die Richtigkeit der Annahme, es handele sich trotz gegenteiliger Argumente um nichtsoziale Gegebenheiten, denen sich die Menschen als Mann und Frau beugen müssten. Jedoch stehen hier zwei soziale Phänomene in einem tautologischen Erklärungsverhältnis: Weil Männer männlich essen, sind sie Männer, und für Frauen gilt das auf ihre Art ebenso. Schon die Formulierung der Frage nach geschlechtertypischen Ernährungsmustern bedient sich der kulturellen Interpretation und unterliegt den gegebenen Erwartungen. Dagegen ist einzuwenden, dass sich ohne Frage beim Essen geschlechterrollenkonforme Erwartungen verwirklichen. Es handelt sich aber um als Naturaspekte formulierte soziale Erwartungen. Diesen ist in ihrer sozialen Konstruiertheit durchaus auf die Spur zu kommen, indem man andere Perspektiven anlegt als die von männlich und weiblich. Aus der Komplexität der Perspektiven ergibt sich unweigerlich ein Zweifel am monokausalen Zusammenhang zwischen den gesellschaftlichen Naturaspekten Ernährung und Geschlecht. Ernährung und Geschlecht im komplexen Deutungsgeflecht der Gesellschaft Vor dem Hintergrund der sozialen Perspektiven auf Ernährung und Geschlecht lassen sich die empirischen Ergebnisse der NVS II anders lesen. Zunächst werden die suggerierten Evidenzen geschlechtlich differenzierter Ernährungspraxen dadurch relativiert. So beträgt der 9-05 | 09 Ernährung im Fokus 177 178 TITEL Gemüsemehrverzehr der Frauen gegenüber den Männern lediglich 17 Gramm pro Tag. Es stellt sich die Frage, warum aufgrund dieses geringen Unterschieds auf die Geschlechterdifferenz verwiesen wird. Selbst wenn man diesen Unterschied über die Zeit extrapoliert, scheinen die Unterschiede geringfügig und das Salatblatt den Kohl nicht fett zu machen. Weitaus bemerkenswerter sind die den geschlechtlich ausgezeichneten Verzehrsmengen von Gemüse nahezu gleich großen Abweichungen zu den DGE-Empfehlungen von täglich 400 Gramm. Beim Obst ist die numerische Differenz zwischen den Geschlechtern zwar deutlicher ausgeprägt, doch entspricht diese lediglich einem Apfel pro Tag. Zudem ist zu erkennen, dass sich die geschlechtlich unterschiedlichen Verzehrsmengen im Alter angleichen. Beim Alkohol ließe sich fragen, ob der höhere reine Alkoholgehalt vom eher weiblichen Getränk Wein die geschlechtlichen Unterschiede im Alkoholkonsum zumindest reduziert. Bereits die Darstellung der empirischen Befunde gibt Anhaltspunkte für eine pauschale Fixierung auf die Bestätigung erwartbarer Geschlechterrollenstereotype. Allein durch die Hinzunahme der Kategorie Alter wird auch in der NVS II deutlich, dass es keine Ernährungsmuster der Frauen und der Männer gibt und ihre Reduzierung auf zwei Ausprägungen nicht haltbar ist. So wird die geschlechtlich verschiedene soziale Bedeutung von Alkohol gerade in der Pubertät deutlich. Alkohol dient vor allem Jungen zur geschlechtlichen Initiierung. Größere und relevante Unterschiede im Alkoholkonsum sind eher hinsichtlich anderer sozialer Strukturierungsmerkmale wie der Schichtzugehörigkeit festzustellen. Die sachfremde Betonung der Geschlechterdifferenz wird noch deutlicher, wenn man den Befund zum weiblichen und männlichen Ernährungswissen kritisch beleuchtet. Hier steht eine Differenz zur Diskussion, die schon längst bekannt ist. Der Informationswert solcher Aussagen tendiert darum gegen Null, wenn lediglich Stereotype bedient werden. Interessanter ist es zu fragen, wie diese Stereotype konstituiert und anschließend Abbildung 3: Kulinarische ­Ta­xo­nomie und Ge­ schlechterordnung (nach Setzwein 2004) statistisch bestätigt werden. Hierzu geben eine Reihe familiensoziologischer und haushaltsökonomischer Untersuchungen Auskunft. Der weibliche Zeitaufwand für häusliche Arbeit ist ungleich höher als der männliche, aber das liefert vor allem im Kontext familiensoziologischer Untersuchungen den Hinweis auf die überwiegend weibliche Verantwortung für das Familien- und Haushaltsleben. Kenntnisse über Lebensmittel sind dann genuiner Bestandteil dieser im Rahmen von Geschlechterrollen zugewiesenen Verantwortlichkeit. Was sich in höherer Lebensmittelkompetenz spiegelt, ist nicht die vorsoziale weibliche Affinität Nahrungsmitteln gegenüber, sondern eben ein Aspekt der Geschlechterrollenerwartungen. Das betonen die männlich konnotierten Haushaltstätigkeiten vor allem beim Kochen noch zusätzlich, da sich „männliches Kochen“ eher auf öffentliche und besondere Situationen wie Grillen, exotische und Feiertagsgerichte konzentriert. Nicht zuletzt die Werbung macht von diesen Stereotypen hinreichend Gebrauch, wenn sie Männer im alltäglichen familiären Kochgeschäft als hilflos und unerfahren darstellt. Und auch auf männliches Publikum abgestellte Zeitschriften bedienen solche Klischees, wenn sie besonders leichte Rezepte zur Nachahmung empfehlen. Dass es überhaupt solche Beiträge gibt, deutet aber auf die Veränderung der Geschlechterrollen und umso mehr auf deren soziale Konstruiertheit hin. Auf der Grundlage der Figur der Geschlechterrollen lassen sich auch andere beobachtbare Differenzen weiblicher und männlicher Ernährungspraxen erklären. Lust und Verzicht beim Essen und Trinken (Setzwein 2004) korrespondieren klar mit den Geschlechterattributen männlicher Fähigkeit und weiblicher Anstrengung. So ist der Verzicht beim Essen ein überwiegend weiblicher Aspekt, auf den junge Mädchen schon früh konditioniert werden. Diese Sozialisation, die Diäten für weibliche Personen schon während der Pubertät anempfiehlt, sexualisiert Kinder entlang der gesellschaftlichen Erwartungen in ihre Geschlechterrollen. vegatible Kost schwere Küche leichte Küche „starke“ Nahrung „schwache“ Nahrung scharfe Speisen Rausch Ernährung im Fokus 9-05 | 09 süße Speisen Nüchternheit Weiblich Männlich karnivore Kost TITEL Damit korrespondiert auch der Befund unterschiedlicher Präferenzen beim Fleischkonsum. Gerade Fleisch gilt als Symbol von Macht, Kraft und Stärke, wie kulturwissenschaftliche Studien gezeigt haben (Fiddes 1993; Mellinger 2000). Fleisch ist schon wegen dieser symbolischen Bedeutung ein Differenzierungsmerkmal hinsichtlich gesellschaftlicher Stellung. Weil Fleisch im Laufe der menschlichen Entwicklung spätestens seit dem Übergang zur Sesshaftigkeit rarer auf den Speiseplänen geworden war und es auch lange blieb, stand es als Ausdruck einer befriedigenden, einer richtigen Mahlzeit. Seitdem Fleisch wieder für weite Bevölkerungsteile erreichbar ist, differenzierten sich Fleischarten als rotes und weißes Fleisch mit entsprechend unterschiedlichen Wertschätzungen. Doch nicht nur die Qualität, auch die Quantität gilt als Ausdruck von Differenz, auch geschlechtlicher, wenn das kleinere Stück in Restaurants als „Lady-Steak“ bezeichnet wird. Entsprechend der Geschlechterrollenerwartungen gilt nach der westlich geprägten kulinarischen Taxonomie, dass Obst und Gemüse schwache Nahrung sind und darum dem Weiblichen zur Seite stehen, Fleisch und Alkohol als starke Nahrung entspricht dem Männlichen (Abb. 1, Setzwein 2004). Denn im geschlechtlichen Attributionsschema sind Männer fähig, damit adäquat umzugehen. So wie die unterstellte gesundheitsbewusste Ernährung von Frauen vor allem durch Verzicht und Disziplinierung erreicht wird, geben sich Männer eher lustbetont dem Essen wie auch der Regulierung der Folgen durch Sport hin. Darüber hinaus nimmt die durch Diäten anempfohlene weibliche Askese beim Essen nicht zufällig pathologische Formen wie Bulimie und Anorexie an (Counihan 2004). Dies als Gesundheitsbewusstsein zu deuten, bewegt sich deutlich jenseits von bloßem Euphemismus. Der in der NVS II herausgestellte unterschiedliche Anteil übergewichtiger oder adipöser Frauen (50,6 Prozent) gegenüber Männern (66 Prozent) weist hingegen weniger auf die Geschlechterdifferenz als auf eine gleiche Problemlage hin. Der Unterschied kann so leicht als gemeinsames Problem jenseits von geschlechtlicher Zuordnung gelten. Fazit Kulturwissenschaftliche, ethnographische und historische Studien können ganz allgemein über die Kontingenz der Formen sozialer Praxen in dem Sinne Auskunft geben, dass jede einfache Ursache-Wirkung-Relation obsolet wird. Studien genuiner Völker zeigen, dass dort, wo Fleisch nur in sehr geringen Mengen oder im Überfluss zur Verfügung steht, es seine Bedeutung als Differenzierungsmerkmal verliert und andere Symbole für die Markierung sozialer Differenzen auftreten. Auch historisch lassen sich Wandel und Kontingenz der kulinarischen Ausdrucksformen sozio-struktureller Stellungen zeigen. Diese Stellungen im gesellschaftlichen Gefüge, deren eine Form eben auch Geschlecht ist, sind Ressourcen zur Herstellung von Identität. Der Körper ist eine Gestaltungsaufgabe, bei der Essen ein wichtiges Instrument ist. Dieses muss entsprechend der Geschlech- terrollen angewandt werden, soll die damit erreichte Geschlechteridentität Chancen auf Akzeptanz haben. In diesem Sinn ist festzustellen: Essen macht Geschlecht, denn mittels Essen werden Geschlechterrollen zum Ausdruck gebracht. Hinsichtlich der geschlechtsorientierten Darstellung der Ergebnisse der NVS II bleibt festzuhalten, dass nicht die Ergebnisse derartiger Studien überraschen. Sie sind bekannt und deshalb erwartbar. Eher verwundert, dass solche Untersuchungen in immer gleicher Weise aufgelegt werden und so zur Reproduktion von Geschlechterstereotypen beitragen. Gerade das beschleunigt deren ohnehin schon längst stattfindenden Bedeutungswandel. Ein Glossar zum Beitrag finden Sie unter www.ernaehrung-im-fokus.de in der rechten Serviceleiste unter „Literaturübersicht“. Literatur Aristoteles: Politik. Rowohlt, Reinbek (1994) Bergmann A: Die verhütete Sexualität. Die medizinische Bemächtigung des Lebens. Aufbau Taschenbuch, Berlin (1998) Counihan CM: What does it mean to be fat, thin, and female in the United States? In: Counihan, CM, Kaplan SL (eds.): Food and identity. Identity and power. Routlege, London, 145-162 (2004) Hirschfelder G: Europäische Esskultur. Eine Geschichte der Ernährung von der Steinzeit bis heute. Campus, Frankfurt (Main), New York (2001) Laqueur T: Making sex. Body and gender form the Greeks to Freud. Harvard University Press, Cambridge, London (1992) Mauss M: Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften. Suhrkamp, Frankfurt (Main) (1990) Mellinger N: Fleisch. Ursprung und Wandel einer Lust. Campus, Frankfurt (Main), New York (2000) Max Rubner-Institut (Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel (Hrsg.): Ergebnisbericht, Teil 1, Nationale Verzehrsstudie II. Karlsruhe (2008) Setzwein M: Ernährung – Körper – Geschlecht. Zur sozialen Konstruktion von Geschlecht im kulinarischen Kontext. VS-Verlag, Wiesbaden (2004) Weinbach C: Systemtheorie und Gender. Das Geschlecht im Netz der Systeme. VS-Verlag, Wiesbaden (2004) Für die Autoren Dr. Jana Rückert-John ist Soziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet Land- und Agrarsoziologie mit Genderforschung der Universität Hohenheim. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Ernährungs- und Umweltsoziologie sowie Genderforschung. Dr. Jana Rückert-John Fachgebiet Land- und Agrarsoziologie mit Genderforschung Universität Hohenheim 70599 Stuttgart E-Mail:[email protected] 9-05 | 09 Ernährung im Fokus 179