Wahrscheinlichkeitsrechnung 1 für Informatiker und

Werbung

Wahrscheinlichkeitsrechnung 1

für Informatiker und Ingenieure

Friedrich Graef

Institut für Angewandte Mathematik

der Universität Erlangen-Nürnberg

Fassung vom 24.10.2003

Inhaltsverzeichnis

1 Zufallsexperimente

5

2 Wahrscheinlichkeitsräume

2.1 Die Ergebnismenge . . . . . . . .

2.2 Ereignisse . . . . . . . . . . . . .

2.3 Verbundereignisse . . . . . . . . .

2.4 Wahrscheinlichkeiten . . . . . . .

2.5 Monotone Folgen von Ereignissen

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

. 8

. 9

. 10

. 12

. 15

3 Laplace-Experimente

3.1 Laplace-Experimente . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Binomialkoeffizienten . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Urnen- und Schubladenmodelle . . . . . . . . . . . .

3.4 Zufälliges Ziehen einer Kugel . . . . . . . . . . . . .

3.5 Zufälliges Ziehen mehrerer Kugeln . . . . . . . . . .

3.5.1 Ziehen mit Berücksichtigung der Reihenfolge

3.5.2 Ziehen ohne Berücksichtigung der Reihenfolge

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17

18

19

21

21

22

22

22

4 Bedingte Wahrscheinlichkeiten

25

4.1 Rechenregeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.2 Die Formel von Bayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5 Stochastische Unabhängigkeit

32

5.1 Stochastische Unabhängigkeit von zwei Ereignissen . . . . . . . . . . . . 32

5.2 Globale stochastische Unabhängigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.3 Produktexperimente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1

6 Diskrete Wahrscheinlichkeitsräume

6.1 Diskrete Wahrscheinlichkeitsräume . . . . . . . .

6.2 Spezielle diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen

6.2.1 Die Laplace-Verteilung . . . . . . . . . . .

6.2.2 Die hypergeometrische Verteilung . . . . .

6.2.3 Die Binomialverteilung . . . . . . . . . . .

6.2.4 Die geometrische Verteilung . . . . . . . .

6.2.5 Die Poisson-Verteilung . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

36

36

37

37

37

38

38

40

7 Die Momente diskreter Verteilungen

7.1 Der Mittelwert einer diskreten Verteilung . . . . .

7.1.1 Statistische Interpretation des Mittelwerts .

7.1.2 Beispiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.2 Die absoluten Momente einer diskreten Verteilung

7.2.1 Die momenterzeugende Funktion . . . . . .

7.3 Die Varianz einer diskreten Verteilung . . . . . . .

7.4 Die zentralen Momente einer diskreten Verteilung .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

45

45

46

46

46

47

48

49

8 Zufallsvariable mit diskreter Verteilung

50

8.1 Die Verteilung einer diskreten Zufallsvariablen . . . . . . . . . . . . . . 51

8.2 Funktionen von diskreten Zufallsvariablen . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

8.3 Der Erwartungswert einer diskreten Zufallsvariablen . . . . . . . . . . . 54

9 Geometrische Wahrscheinlichkeiten

56

10 Verteilungen

10.1 Intervalle . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.2 Borelsche Mengen und Lebesguesches Maß

10.3 Verteilungen auf dem Rn . . . . . . . . .

10.4 Das Lebesgue-Integral . . . . . . . . . . .

10.5 Absolutstetige Verteilungen . . . . . . . .

10.6 Zweistufige Experimente . . . . . . . . . .

10.6.1 Bedingte Dichten . . . . . . . . . .

10.6.2 Zweistufige Experimente . . . . . .

10.6.3 Fortsetzung des Beispiels . . . . .

10.6.4 Unabhängige Experimente . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

61

61

62

63

64

64

67

68

69

70

72

11 Eindimensionale Verteilungen

11.1 Die Verteilungsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.1.1 Berechnung von Intervallwahrscheinlichkeiten . . .

11.1.2 Verteilungsfunktionen und Dichten . . . . . . . . .

11.1.3 Die Verteilungsfunktion einer diskreten Verteilung

11.2 Die Momente einer eindimensionalen Verteilung . . . . . .

11.2.1 Mittelwert und Varianz der Normalverteilung . . .

11.2.2 Die momenterzeugende Funktion . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

73

73

76

77

77

78

79

80

2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11.2.3 Mittelwert und Varianz der Exponentialverteilung . . . . . . . . 80

12 Zufallsvariable

12.1 Zufallsgrößen . . . . . . . . . . . . . . .

12.1.1 Urbildmengen . . . . . . . . . . .

12.1.2 Zufallsgrößen . . . . . . . . . . .

12.1.3 Die Verteilung einer Zufallsgröße

12.2 Zufallsvariable . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

81

81

81

82

82

83

13 Funktionen von Zufallsvariablen

13.1 Zufallsvektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.2 Der Kompositionssatz für Zufallsvektoren . . . . . . .

13.3 Mehrdimensionale Verteilungen . . . . . . . . . . . . .

13.4 Marginalverteilungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.5 Stochastische Unabhängigkeit von Zufallsvariablen . .

13.6 Der Transformationssatz für Dichten . . . . . . . . . .

13.6.1 Der Parametrisierungssatz für Bereichsintegrale

13.6.2 Der Transformationssatz für Dichten . . . . . .

13.6.3 Berechnung der Verteilung von Zufallsvariablen

13.6.4 Affin lineare Transformationen . . . . . . . . .

13.6.5 Faltungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.7 Berechnungsmethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.7.1 Berechnung der Verteilungsfunktion . . . . . .

13.7.2 Anwendung des Faltungsintegrals . . . . . . . .

13.7.3 Anwendung des Transformationssatzes . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

86

86

87

88

89

90

92

93

94

97

98

99

100

101

101

102

14 Erwartungswert und Varianz

14.1 Das P-Integral einer Zufallsvariablen . . . . . . . . . .

14.1.1 Treppenfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . .

14.1.2 Das P-Integral einer Treppenfunktion . . . . .

14.1.3 Rechenregeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.1.4 Das P -Integral einer Zufallsvariablen. . . . . .

14.1.5 Zusammenhang mit dem Lebesgue-Integral . .

14.1.6 Komposition von Zufallsgrößen. . . . . . . . . .

14.1.7 Die Momente einer eindimensionalen Verteilung

14.2 Der Erwartungswert einer Zufallsvariablen . . . . . . .

14.2.1 Rechenregeln für den Erwartungswert . . . . .

14.2.2 Funktionen von Zufallsvariablen . . . . . . . .

14.3 Varianz und Kovarianz . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.3.1 Die Ungleichung von Tschebyscheff . . . . . . .

14.3.2 Rechenregeln für die Varianz . . . . . . . . . .

14.3.3 Die Kovarianz zweier Zufallsvariablen . . . . .

14.3.4 Die Kovarianzmatrix eines Zufallsvektors . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

106

106

106

107

108

110

111

112

113

114

115

115

118

119

120

121

124

3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15 Die Normalverteilung

15.1 Die eindimensionale Normalverteilung . . . . . . . . . . . .

15.2 Der Zentrale Grenzwertsatz. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.3 Die mehrdimensionale Normalverteilung . . . . . . . . . . .

15.3.1 Die standardisierte Normalverteilung . . . . . . . . .

15.3.2 Die mehrdimensionale Normalverteilung . . . . . . .

15.3.3 Interpretation der Parameter . . . . . . . . . . . . .

15.3.4 Stochastische Unabhängigkeit bei Normalverteilung

15.3.5 Funktionen von normalverteilten Zufallsvariablen . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

126

126

127

128

128

129

132

133

133

16 Grenzwertsätze

16.1 Unendliche Bernoulli-Versuchsreihen . . . .

16.2 Das Gesetz der Großen Zahlen . . . . . . .

16.3 Der Grenzwertsatz von Moivre und Laplace

16.4 Der Grenzwertsatz von Poisson . . . . . . .

16.5 Die eindimensionale Irrfahrt . . . . . . . . .

16.5.1 Gewinnchancen beim Roulette . . .

16.5.2 Die vorsichtige Strategie . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

137

137

138

140

142

145

146

146

Literatur

Index

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

151

153

4

1 Zufallsexperimente

Die Wahrscheinlichkeitsrechnung beschäftigt sich mit der mathematischen Analyse von

Zufallsexperimenten.

Als Ansatzpunkt für eine allgemeine Definition eines Zufallsexperiments und die Fragestellungen, die sich dabei ergeben und die man mit Hilfe der Mathematik behandeln

möchte, betrachten wir das historische Beispiel, das üblicherweise als der Auslöser für

die Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsrechnung angesehen wird.

Im Jahr 1654 beklagte sich der Chevalier de Méré (1607–1684), ein berufsmäßiger Spieler, bei Blaise Pascal (1623–1662) über die Mathematik, weil ihre Ergebnisse ihm nicht mit den Erfahrungen des praktischen Lebens übereinzustimmen schienen. Man wusste damals, dass es beim Spiel mit einem Würfel günstig

ist, darauf zu setzen, bei vier Würfen wenigstens eine Sechs zu werfen. De Méré

dachte, es müsste dasselbe sein, wenn man bei 24 Würfen mit zwei Würfeln darauf setzt, wenigstens eine Doppelsechs zu erhalten. Während im ersten Fall 6

Möglichkeiten 4 Würfe gegenüber stehen, stehen im zweiten 36 Möglichkeiten

24 Würfe gegenüber, das Verhältnis ist also in beiden Fällen 3:2. Entgegen

seinen Erwartungen verlor aber Herr de Méré auf die Dauer beim zweiten Spiel

und das muss ihn sehr verdrossen haben.1

Schon zu dieser Zeit war seit langem bekannt, dass der Prozentsatz gewonnener Runden

bei langen Serien derartiger Glücksspiele nahezu konstant und stets in etwa gleich

ist, woraus zwangsläufig die Frage erwuchs, wie man die Gewinnchancen solcher

Spiele schon im voraus berechnen kann. Pascal führte über dieses Problem 1654

einen Briefwechsel mit Pierre Fermat (1601–1665), in dessen Verlauf sich schließlich

eine Lösung ergab.

Wir werden im ersten Teil dieser Vorlesung den Lösungsweg in einem etwas allgemeinerem Rahmen nachvollziehen und beginnen mit dem Begriff des Zufallsexperiments.

Ein Zufallsexperiment wie im obigen Beispiel das viermalige Werfen eines Würfels

ist zunächst ein Experiment im üblichen Sinne, d.h. ein konkreter oder auch nur in

Gedanken durchgeführter Vorgang, der sich beliebig oft unter stets gleichen Rahmenbedingungen wiederholen lässt. Der wesentliche Unterschied zu dem klassischen naturwissenschaftlichen Konzept des Experiments besteht darin, dass ein Zufallsexperiment mehrere mögliche Ausgänge hat und trotz gleicher Ausgangslage bei keiner der

Durchführungen mit Sicherheit vorhersehbar ist, welcher dieser Ausgänge sich einstellt.

Die wesentliche Frage im Zusammenhang mit Zufallsexperimenten ist die nach den

Chancen für das Eintreten bzw. Nichteintreten bestimmter Ereignisse. Bei den obigen

Beispielen geht es dabei um das Ereignis Gewinn“, das dadurch charakterisiert ist,

”

dass bei der Durchführung des Würfelexperiments eine Sechs bzw. eine Doppelsechs

geworfen wird.

Allgemein verstehen wir unter einem Ereignis eine Reihe von möglichen Merkmalen

der Ausgänge des betreffenden Zufallsexperiments. Die Formulierung: Das Ereignis

”

1 Zitat

aus [15]

5

tritt ein“ soll dementsprechend bedeuten, dass bei einer Durchführung des Experiments

ein Ausgang zustande kommt, der alle diese Merkmale besitzt.

Gemäß der Charakterisierung eines Zufallsexperiments ist es bei einem einzelnen Versuch, d.h. einer einmaligen Durchführung des Experiments, nicht mit Sicherheit vorhersagbar, ob ein Ereignis eintritt oder nicht. Sein Eintreten hängt vom Zufall ab.

Führt man aber eine lange Versuchsreihe, d.h. eine ganze Serie von Versuchen durch

und zählt, wie oft dabei dieses Ereignis eintritt, so beobachtet man wie schon Herr de

Méré eine gewisse Gesetzmäßigkeit, die sich am einfachsten mit Hilfe mathematischer

Formeln darstellen lässt:

• E stehe für das beobachtete Ereignis,

• n sei die Länge der Versuchsreihe, d.h. die Anzahl der durchgeführten Versuche,

• Hn (E) sei die absolute Häufigkeit von E, d.h. die Anzahl der Versuche, bei

denen das Ereignis E eingetreten ist, und

• Rn (E) = Hn (E)/n die relative Häufigkeit des Ereignisses E, d.h. der relative

Anteil oder — mit 100 multipliziert — der Prozentsatz der Versuche, bei denen

das Ereignis E eingetreten ist.

De Méré stellte fest, dass bei langen Versuchsreihen mit 4 Würfen eines Würfels das

Ereignis Gewinn“ stets eine relative Häufigkeit von mehr als 50% und bei 24 Würfen

”

eines Würfelpaars eine von weniger als 50% besitzt, die Anzahl der gewonnenen Spiele

im ersten Fall also immer größer und im zweiten Fall immer kleiner ist als die Anzahl

der verlorenen Spiele.

Wie die Erfahrung mit Zufallsexperimenten zeigt, scheint eine noch stärkere Gesetzmäßigkeit vorzuliegen: Für sehr lange Versuchsreihen stabilisieren sich die relativen Häufigkeiten Rn (E) offenbar stets in der Nähe einer für das Experiment und das Ereignis E

charakteristischen Zahl P (E)

Rn (E) ≈ P (E)

für große n

(1.1)

Dieses Phänomen nennt man das empirische Gesetz der großen Zahlen. Es handelt sich dabei nicht um einen Konvergenzsatz im mathematischen Sinne sondern um

eine reine Erfahrungstatsache, auf deren Basis sich aber offenbar sicher kalkulieren

lässt, wie die wirtschaftliche Situation von Spielbanken, Lotterien und Versicherungsunternehmen demonstriert.

Als Grundlage für eine mathematische Analyse von Zufallsexperimenten gehen wir von

der Hypothese aus, dass jedem Zufallsexperiment quasi als Naturgesetz eine Funktion

P zugeordnet ist, die jedem an diesem Zufallsexperiment beobachtbaren Ereignis E

eine Zahl P (E) zuordnet und die mit dem Ereignis über das empirische Gesetz der

großen Zahlen (1.1) verbunden ist. Diese Zahl nennen wir die Wahrscheinlichkeit

des Ereignisses E.

Die Forderung (1.1) hat zur Konsequenz, dass die Funktion P nicht ganz willkürlich

gewählt werden kann sondern im wesentlichen die gleichen Eigenschaften besitzen muss

wie die relative Häufigkeit Rn .

6

Um diese Eigenschaften präzise formulieren zu können, benötigen wir ein mathematisches Modell eines Zufallsexperiments, mit dem wir uns im folgenden Abschnitt

beschäftigen.

7

2 Wahrscheinlichkeitsräume

Ein Wahrscheinlichkeitsraum ist ein mathematisches Modell bzw. ein abstraktes Schema zur Beschreibung eines Zufallsexperiments. Aus den Erläuterungen des vorhergehenden Abschnitts ergibt sich, dass eine solche Beschreibung die folgenden Bestandteile

enthalten muss:

• Eine Liste der möglichen Ausgänge des Experiments

• Eine Aufstellung der interessierenden Ereignisse

• Eine Beschreibung der Funktion P

2.1 Die Ergebnismenge

Die Ausgänge eines Zufallsexperiments werden üblicherweise Ergebnisse genannt und

die Menge der möglichen Ausgänge dementsprechend die Ergebnismenge oder der

Ergebnisraum. Als Symbol für ein Ergebnis werden wir den griechischen Buchstaben

ω benutzen und die Ergebnismenge wird durch den zugehörigen Großbuchstaben Ω

gekennzeichnet.

Die Menge der möglichen Ergebnisse kann man als Reduktion der allgemeinen Beschreibung des Experiments auf das mathematisch Wesentliche ansehen. Dabei gibt

es aber je nach Fragestellung eventuell mehrere Möglichkeiten. Zur Veranschaulichung

ziehen wir zwei klassische Beispiele für Zufallsexperimente heran: Das Werfen zweier

Würfel und das Galton-Brett.

Würfeln. Wirft man zwei Würfel und ist nur an der Summe der geworfenen Augenzahlen interessiert, so bietet sich als Ergebnismenge die Menge

Ωw1 = {2, 3, 4, . . . 11, 12}

(2.2)

der natürlichen Zahlen von 2 bis 12 an. Kommt es wie etwa beim Backgammon-Spiel

auf die tatsächlich geworfenen Augenzahlen an, muss man Paare von Augenzahlen

notieren. Bei zwei nicht unterscheidbaren Würfeln kan man als Ergebnismenge zum

Beispiel

[1, 1] [1, 2] [1, 3] [1, 4] [1, 5] [1, 6]

[2, 2] [2, 3] [2, 4] [2, 5] [2, 6]

[3, 3] [3, 4] [3, 5] [3, 6]

Ωw2 =

[4, 4] [4, 5] [4, 6]

[5, 5] [5, 6]

[6, 6]

ansetzen. Die Notation [i, k] steht für das Ergebnis, dass einer der Würfel die Augenzahl

i und der andere die Augenzahl k zeigt, wobei an erster Stelle immer die kleinere der

geworfenen Zahlen steht.

Wirft man die beiden Würfel nicht gleichzeitig, sondern nacheinander und ist die Reihenfolge der geworfenen Augenzahlen von Bedeutung, so muss die Darstellung noch

8

einmal verfeinert werden, etwa

(1, 1)

(2,

1)

(3, 1)

Ωw3 =

(4, 1)

(5, 1)

(6, 1)

durch die Ergebnismenge

(1, 2)

(2, 2)

(3, 2)

(4, 2)

(5, 2)

(6, 2)

(1, 3)

(2, 3)

(3, 3)

(4, 3)

(5, 3)

(6, 3)

(1, 4)

(2, 4)

(3, 4)

(4, 4)

(5, 4)

(6, 4)

(1, 5)

(2, 5)

(3, 5)

(4, 5)

(5, 5)

(6, 5)

(1, 6)

(2, 6)

(3, 6)

(4, 6)

(5, 6)

(6, 6)

(2.3)

wobei (i, k) für das Ergebnis steht, dass i die erste und k die zweite geworfene Augenzahl ist.

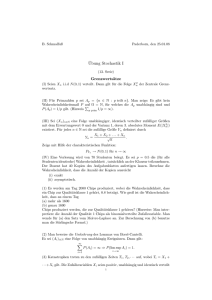

Das Galton-Brett. Ein Galton-Brett besteht aus einer schräg gestellten Platte, in die

wie in Abbildung 1 skizziert Rinnen eingefräst sind. Eine Kugel wird in die Startrinne

am oberen Rand gelegt und rollt nach unten, wobei sie an den Verzweigungspunkten

zufällig nach links oder rechts abgelenkt wird.

Abbildung 1: Ein Galton-Brett

Die Ergebnisse sind entweder die in irgendeiner Form gekennzeichneten verschiedenen

Ausgänge am unteren Ende des Bretts, an denen die Kugel schließlich landet, oder —

wie in einem der nächsten Kapitel verwendet wird — die verschiedenen Wege, die die

Kugel durchlaufen kann.

2.2 Ereignisse

Ein Ereignis ist eine Charakterisierung des Ausgangs eines Zufallsexperiments durch

ein oder mehrere Merkmale, so dass nach Durchführung des Experiments die Frage,

ob diese Charakterisierung zutrifft, eindeutig mit ja“ oder nein“ beantwortet werden

”

”

kann. Falls sie zutrifft, sagt man, das Ereignis sei eingetreten. Betrachtet man zum

Beispiel beim Werfen zweier Würfel die Aussage

Zwei ungerade Augenzahlen wurden geworfen“,

”

9

so ist dies bezogen auf die Ergebnismenge Ωw1 kein Ereignis im obigen Sinne, da sich

nicht entscheiden lässt, ob sie zutrifft, wenn man nur die Augenzahlsumme als Ergebnis

kennt. Bei den anderen beiden Ergebnismengen ist diese Frage entscheidbar.

Offensichtlich kann man Ereignisse durch Teilmengen der Ergebnismenge repräsentieren.

Da ein Ereignis genau dann eintritt, wenn die zugehörige Aussage auf das Ergebnis

der Durchführung des Experiments zutrifft, entspricht einem Ereignis einfach die Menge aller Ergebnisse des Experiments, für die diese Aussage wahr ist. Bezogen auf die

Ergebnismenge Ωw2 ist das in unserem Beispiel die Menge

A2 = {[1, 1], [1, 3], [1, 5], [3, 3], [3, 5], [5, 5]}

Die Charakterisierung von Ereignissen durch Mengen hängt natürlich von der gewählten

Ergebnismenge ab. Je nach Auswahl wird die Aussage

Die Augenzahlsumme 7 wurde geworfen“

”

durch die drei Mengen

B1

B2

B3

= {7}

= {[1, 6], [2, 5], [3, 4]}

= {(1, 6), (6, 1), (2, 5), (5, 2), (3, 4), (4, 3)}

repräsentiert.

Auf dem Wege der mathematischen Abstraktion können wir jetzt noch einen Schritt

weitergehen und die Differenzierung zwischen Aussage und repräsentierender Menge

aufheben. Für unser mathematisches Modell legen wir fest:

Ein Ereignis ist eine Teilmenge des Ergebnisraums.

2.3 Verbundereignisse

Ereignisse können mittels der logischen Operatoren und, oder miteinander verknüpft

und durch nicht negiert werden, wodurch sich neue Ereignisse ergeben, wie zum Beispiel

Ungerade Augenzahlen“ und Augenzahlsumme größer als 4“

”

”

Augenzahlsumme 6“ oder Augenzahlsumme 7“

”

”

Die Augenzahlsumme ist nicht 7“

”

Geht man zur Mengendarstellung der Ereignisse über, so entsprechen diesen Verbundereignissen die Vereinigung, der Durchschnitt und das Komplement der Mengen, die

die verknüpften Ereignisse repräsentieren:

A∪B

= {ω ∈ Ω ; ω ∈ A oder ω ∈ B}

A ∩ B = {ω ∈ Ω ; ω ∈ A und ω ∈ B}

A = {ω ∈ Ω ; ω ∈

/ A}

10

Nach der Liste der möglichen Ergebnisse des Zufallsexperiments ist nach den obigen Überlegungen als zweiter Bestandteil eines mathematischen Modells eine Liste

der interessanten Ereignisse bzw. die Auflistung der entsprechenden Teilmengen der

Ergebnismenge Ω erforderlich.

Da man zweifellos in eine solche Liste alle Verbundereignisse mit aufnehmen wird,

ergibt sich die Forderung, dass die Menge der zugehörigen Teilmengen unter den Operationen Vereinigung, Durchschnitt und Komplementbildung abgeschlossen sein muss.

Ein derartiges Mengensystem heißt in der Mathematik eine Mengenalgebra.

Definition 2.1 Eine Menge A von Teilmengen einer nichtleeren Menge Ω heißt eine

Mengenalgebra (über Ω), wenn gilt:

Ω∈A

A∈A⇒A∈A

A, B ∈ A ⇒ A ∪ B ∈ A

Beispiele für Mengenalgebren sind die Mengensysteme {∅, Ω} als die kleinstmögliche

Algebra, {∅, A, A, Ω} als die kleinste Algebra, die das Ereignis A enthält und die Menge

aller Teilmengen von Ω, die wir im folgenden mit 2Ω bezeichnen.

Bemerkungen und Bezeichnungen

1. Da jedes ω in dem Ereignis Ω liegt, tritt dieses Ereignis bei jeder Durchführung

des Experiments ein. Es heißt daher auch das sichere Ereignis.

2. Sein Komplement Ω = ∅ , die leere Menge, tritt nie ein und heißt daher das

unmögliche Ereignis.

3. Eine einelementige Menge {ω} heißt ein Elementarereignis.

4. Morgansche Regeln: Man kann leicht nachvollziehen, dass für beliebige Mengen die Gleichungen

A =A

und

A∩B =A∪B

gelten. Mit diesen Regeln ergibt sich, dass Mengenalgebren auch unter der Durchschnittsbildung abgeschlossen sind. Aus den Eigenschaften einer Mengenalgebra

folgt nämlich, dass

A, B ∈ A

⇒

⇒

⇒

A, B ∈ A

A∩B =A∪B ∈A

A∩B = A∩B ∈A

5. Anstelle von A ∩ B schreiben wir auch kurz AB.

6. Zwei Mengen A, B heißen disjunkt, falls A ∩ B = ∅. In diesem Fall schreiben

wir A + B anstelle von A ∪ B.

11

2.4 Wahrscheinlichkeiten

Im Hinblick auf das empirische Gesetz der großen Zahlen sollten die wesentlichen Eigenschaften der relativen Häufigkeit Rn (s. Seite 6) auf die Funktion P übertragen

werden. Dazu betrachten wir die Situation, dass ein Zufallsexperiment mit der Ergebnismenge Ω n-mal durchgeführt und dabei gezählt wurde, wie oft ein Ereignis A ⊂ Ω

eingetreten ist.

Da die absolute Häufigkeit Hn (A) des Ereignisses nicht größer sein kann als die Anzahl n der Versuche insgesamt, muss für den Quotienten Rn (A) = Hn (A)/n die Einschränkung

0 ≤ Rn (A) ≤ 1

(2.4)

gelten. Für das sichere Ereignis Ω ist Hn (Ω) = n und daher

Rn (Ω) = 1

(2.5)

denn das sichere Ereignis tritt bei jedem Versuch ein. Schließlich kann von zwei disjunkten Ereignissen A und B bei jeder Durchführung des Experiments höchstens

eines der beiden eintreten, so dass Hn (A + B) = Hn (A) + Hn (B) und damit

Rn (A + B) = Rn (A) + Rn (B)

(2.6)

gilt.

Eine Funktion P auf der Mengenalgebra A der Ereignisse sollte daher auf jeden Fall

die folgenden drei Eigenschaften besitzen.

Axiom 1

0 ≤ P (A) ≤ 1

für alle A ∈ A

(2.7)

Axiom 2

P (Ω) = 1

(2.8)

Axiom 3

P (A + B) = P (A) + P (B)

für disjunkte Ereignisse A und B aus A

(2.9)

Als Axiome werden in der Mathematik diejenigen Eigenschaften eines mathematischen Objekts bezeichnet, die als Basis für alle weiteren Folgerungen dienen und die

(innerhalb des mathematischen Modells) nicht weiter begründet werden.

Aus diesen drei Axiomen ergeben sich unmittelbar einige Rechenregeln für Ereignisse,

die bei den kommenden Berechnungen häufig benötigt werden. A, B usw. seien dabei

stets Elemente aus der Ereignisalgebra A.

Komplementärereignisse: Wegen A + A = Ω folgt aus den Axiomen 2 und 3, dass

P (A) + P (A) = 1 oder

P (A) = 1 − P (A)

(2.10)

Speziell für das unmögliche Ereignis ∅ = Ω also

P (∅) = 0

12

(2.11)

Isotonie: Ist A ⊂ B, so lässt sich B als A + AB darstellen. Das ergibt P (B) =

P (A) + P (AB). Und da P (AB) ≥ 0, folgt daraus

A⊂B

⇒

P (A) ≤ P (B)

(2.12)

Endliche Summen von Ereignissen: Endlich oder unendlich viele Ereignisse A1 ,

A2 , A3 . . . heißen paarweise disjunkt, wenn für je zwei Indizes i 6= k die Mengen Ai

und Ak disjunkt sind. In diesem Fall schreibt man A1 + A2 + . . . + An anstelle von

A1 ∪ A2 ∪ . . . ∪ An bzw.

n

X

Ak

anstelle von

n

[

Ak

k=1

k=1

Wegen

A1 + A2 + . . . + An

= A1 + (A2 + . . . + An )

= A1 + (A2 + (A3 + . . . + An ))

= usw.

ergibt sich durch wiederholte Anwendung von Axiom 3 die Summenformel

P (A1 + . . . + An )

bzw.

P(

n

X

= P (A1 ) + . . . + P (An )

Ak ) =

n

X

P (Ak )

(2.13)

k=1

k=1

Allgemeine Additionsregel: Für beliebige nicht notwendig disjunkte Ereignisse

A, B ergibt sich aus A ∪ B = AB + AB + AB die Beziehung

P (A ∪ B) = P (A) + P (B) − P (AB)

(2.14)

Solange man es mit Zufallsexperimenten zu tun hat, die durch eine endliche Ergebnismenge Ω beschrieben werden können, reichen die Axiome 1 bis 3 zur Berechnung

aus, denn jede Teilmenge von Ω kann in höchstens endlich viele disjunkte Teile aufgespalten werden. Bei unendlichen Ergebnismengen muss man noch ein viertes Axiom

einführen um ein vernünftiges Modell zu erhalten. Zur Veranschaulichung betrachten

wir das Zufallsexperiment, dass ein Würfel so lange geworfen wird, bis zum ersten Mal

die Augenzahl 6 erscheint.

Da nicht abzusehen ist, bei welchem Wurf dieses Ereignis eintritt und prinzipiell auch

denkbar ist, dass niemals eine 6 geworfen wird, muss man als Ergebnisraum die Menge

Ω = {ω = (z1 , z2 , . . .) ; zk = 1, 2, 3, 4, 5, 6}

aller möglichen unendlichen Wurfserien benutzen: Die Komponente zk steht für die

Augenzahl, die beim k-ten Wurf erscheint.

13

Das Ereignis, dass beim k-ten Wurf die erste 6 erscheint, wird durch die Menge

Ak = {ω = (z1 , z2 , . . .) ; zi < 6 für i < k und zk = 6}

beschrieben. Die Mengen A1 , A2 , . . . sind paarweise disjunkt. Für n = 1, 2, 3, . . . repräsentieren die Mengen

Bn = A1 + A2 + . . . + An

(2.15)

die Ereignisse, dass spätestens beim n-ten Wurf eine 6 kommt und

∞

[

A=

Bn =

n=1

∞

X

Ak

(2.16)

k=1

entspricht der Aussage, dass irgendwann einmal eine 6 erscheint“.

”

Ist P eine Funktion, die für diese Ereignisse definiert ist und den Axiomen 1 bis 3

genügt, so folgt aus

B1 ⊂ B2 ⊂ B3 ⊂ . . .

und Regel (2.12), dass die Folge der Wahrscheinlichkeiten P (B1 ), P (B2 ), . . . monoton

steigt und nach Axiom 1 durch 1 nach oben beschränkt ist. Es gibt also einen Limes

lim P (Bn ) = β

n→∞

(2.17)

Aus dem Zusammenhang heraus erscheint es vernünftig, diesen Limes β als die Wahrscheinlichkeit

dafür anzusehen, dass irgendwann einmal eine 6 auftritt, d.h. β =

S∞

P ( n=1 Bn ).

Für das mathematische Modell eines Zufallsexperiments bedeutet das, dass noch zwei

weitere Eigenschaften als grundlegende Forderungen hinzugefügt werden müssen, die

nicht aus den bisher eingeführten abgeleitet werden können. Einmal muss die Menge

A der Ereignisse auch unter der Vereinigung abzählbar unendlich vieler Mengen abgeschlossen sein und zum anderen muss die Funktion P bezüglich dieser Operation

gewisse Stetigkeitseigenschaften besitzen. Für Ersteres führen wir einen neuen Begriff

ein:

Definition 2.2 Eine Mengenalgebra A heißt eine σ-Algebra, wenn für jede Folge

A1 , A2 , A3 . . . von Elementen aus A auch die Vereinigung

∞

[

n=1

An ∈ A

(2.18)

in A liegt.

Hinsichtlich P erweitern wir das Axiomensystem noch durch

Axiom 4

Für jede Folge A1 , A2 , . . . von paarweise disjunkten Mengen Ak ∈ A gilt

P(

∞

X

Ak ) =

∞

X

k=1

k=1

14

P (Ak )

(2.19)

Wie der Mathematiker A. Kolmogoroff 1933 in seinem Buch Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung ([17]) zeigte, lässt sich auf diesen Axiomen ein leistungsfähiges

Gebäude der Wahrscheinlichkeitsrechnung aufbauen.

Definition 2.3 Eine Funktion P : A −→ R auf einer σ-Algebra A von Teilmengen

einer Menge Ω, die die Axiome 1 bis 4 erfüllt, heißt eine Wahrscheinlichkeit oder

Wahrscheinlichkeitsverteilung.

Als mathematisches Modell eines Zufallsexperiments legen wir fest:

Definition 2.4 Ein Tripel (Ω, A, P ), wo Ω eine nichtleere Menge, A eine σ-Algebra

von Teilmengen von Ω und P eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf A ist, heißt ein

Wahrscheinlichkeitsraum.

Ω heißt die Ergebnismenge, die Elemente der σ-Algebra A heißen Ereignisse und die

Zahl P (A) heißt die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A.

2.5 Monotone Folgen von Ereignissen

Als Grund für die Einführung des vierten Axioms war die Forderung der Stetigkeit der

Funktion P in der Form (2.17) angegeben worden. Wir müssen daher noch überprüfen,

ob sich dies aus dem Axiom 4 ableiten lässt.

Ist B1 , B2 , . . . eine Folge von Ereignissen aus einemSWahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P )

∞

mit Bn ⊂ Bn+1 für alle n = 1, 2, . . . und ist B = n=1 Bn , so symbolisieren wir diese

Situation kurz mit Bn % B. Dann gilt

Satz 2.1

Bn % B

⇒

lim P (Bn ) = P (B)

n→∞

(2.20)

Beweis: Nach Regel (2.12) ist die Folge der Zahlen P (Bn ) monoton steigend und nach

Axiom 1 nach oben durch 1 beschränkt. Der Limes existiert also. Wir konstruieren

eine neue Folge von Ereignissen A1 , A2 , . . . durch

A1 = B1

A2 = B2 ∩ B 1

..

.

Ak = Bk ∩ B k−1

..

.

Diese Ereignisse Ak sind paarweise disjunkt und es gilt

Bn

= A1 + A2 + . . . + An =

n

X

k=1

B

=

∞

X

Ak

k=1

15

Ak

Daraus ergibt sich aus den Axiomen und den bisher abgeleiteten Rechenregeln

lim P (Bn ) =

n→∞

lim

n→∞

= P(

n

X

k=1

∞

X

P (Ak ) =

∞

X

P (Ak )

k=1

Ak ) = P (B)

k=1

Ist C1 , C2 , . . . eine Folge von Ereignissen mit C1 ⊃ C2 ⊃ C3 . . . und C =

kurz Cn & C, so gilt

T∞

n=1

♦

Cn ,

Satz 2.2

Cn & C

⇒

lim P (Cn ) = P (C)

n→∞

(2.21)

Beweis: Die Ereignisse Bn = C n erfüllen Bn % B mit B = C. Wegen P (Cn ) =

1 − P (Bn ) und P (C) = 1 − P (B) folgt die Behauptung aus dem vorhergehenden Satz.

16

3 Laplace-Experimente

Mit dem Aufstellen von Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten ist noch nicht das Problem gelöst, wie man bei konkreten Zufallsexperimenten zu konkreten Zahlen für die

Wahrscheinlichkeit von Ereignissen kommt. Dies ist allerdings auch nur zum Teil ein

rein mathematisches Problem. Der mathematische Teil besteht darin zu klären, welche Informationen über die Funktion P erforderlich sind um anschließend mit Hilfe

der Rechenregeln die Wahrscheinlichkeit P (A) eines beliebigen Ereignisses A berechnen zu können. Das praktische“ Problem besteht darin, im konkreten Einzelfall einen

”

vernünftigen“ Ansatz für die benötigte Minimalinformation über P aufzustellen.

”

Das historisch erste Kochrezept zur Lösung dieses Problems stammt von Pierre Simon

de Laplace (1749–1827):

Die Wahrscheinlichkeitsrechnung besteht in der Zurückführung aller Ereignisse

derselben Art auf eine gewisse Anzahl von gleich möglichen Fällen, über deren

Eintreten wir gleich wenig wissen, und in der Bestimmung derjenigen Anzahl

von Fällen, die für das Ereignis günstig sind, dessen Wahrscheinlichkeit wir

suchen.

Den ersten Teil dieser Vorschrift kann man unter Verwendung der im vorhergehenden

Kapitel eingeführten Begriffe etwa folgendermaßen formulieren:

Beschreibe eine Versuchsanordnung durch eine Ergebnismenge derart, dass

es keinen vernünftigen Einwand gegen den Ansatz gibt, dass alle Ergebnisse

gleich möglich sind, bzw. — in unserer Sprechweise — dass alle Elementarereignisse die gleiche Wahrscheinlichkeit besitzen.

P {ω} = p für alle ω ∈ Ω

(3.22)

Beispiele:

1. Ist ein Würfel regulär, d.h. aus homogenem Material geometrisch exakt geformt, so

lässt sich kaum etwas gegen die Annahme einwenden, dass jede der sechs Augenzahlen

beim Wurf die gleiche Chance hat nach oben zu zeigen. Die Ergebnismenge Ω =

{1, 2, 3, 4, 5, 6} ist also für diesen Fall ein passender Ansatz.

2. Interessiert man sich für die Augenzahlsumme beim Werfen zweier regulärer Würfel,

so ist die Ergebnismenge Ωw1 (s. Seite 8) ungeeignet. Nach einer relativ kurzen Versuchsreihe zeigt sich im allgemeinen, dass sich die relativen Häufigkeiten der Elementarereignisse deutlich voneinander unterscheiden und ein Laplace-Ansatz (3.22) offensichtlich im Widerspruch zum empirischen Gesetz der großen Zahlen steht.

Andererseits gibt es beim zweimaligen Werfen eines regulären Würfels (oder beim

gleichzeitigen Werfen zweier unterscheidbarer regulärer Würfel) keinen vernünfigen

Einwand gegen die Annahme, dass alle möglichen Kombinationen aus erster und zweiter geworfener Augenzahl die gleiche Chance besitzen. Man wird also von der Eigenschaft (3.22) für die Ergebnismenge Ωw3 wie in (2.3) ausgehen und Ereignisse der Form

Die Augenzahlsumme ist x“ in diesem Rahmen betrachten.

”

17

3.1 Laplace-Experimente

Die Eigenschaft (3.22) ist die Minimalinformation, durch die der Wahrscheinlichkeitsraum

(Ω, A, P ) bereits eindeutig festgelegt ist. Sie besagt als Erstes, dass jede einelementige

Menge {ω} ein Element der σ-Algebra A ist. Daraus folgt, dass jede endliche Teilmenge

von Ω in A liegt, denn

A = {ω1 , ω2 , . . . , ωn } = {ω1 } + {ω2 } + · · · + {ωn } ∈ A

und es ist dementsprechend

P (A)

= P {ω1 } + P {ω2 } + · · · + P {ωn }

= np =: |A|p

(3.23)

|A| bezeichnet dabei die Anzahl der Elemente der Menge A.

Da man offensichtlich p > 0 ansetzen muss, um zu einer sinnvollen Wahrscheinlichkeitsverteilung zu kommen, ist ein Ansatz der Form (3.22) nur möglich, wenn die

Ergebnismenge Ω endlich ist. Denn einerseits muss stets P (A) ≤ 1 sein und andererseits

gäbe es bei nicht-endlichem Ω Teilmengen A einer derartigen Größe, dass |A|p > 1 ist.

Dann ist aber jede Teilmenge von Ω endlich und somit ein Element der Ereignisalgebra,

so dass A = 2Ω . Weiter folgt aus

1 = P (Ω) = |Ω|p

dass p = 1/|Ω| und wir erhalten für die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A die

bekannte Formel

Anzahl der günstigen Fälle

|A|

=

P (A) =

|Ω|

Anzahl der möglichen Fälle

Wie man sich leicht überzeugt, erfüllt die Funktion P die Axiome 1 bis 3. Das Axiom

4 ist hier nicht relevant, da wir es mit einer endlichen Ergebnismenge zu tun haben.

Wir können daher festlegen:

Definition 3.1 Ein Laplace-Experiment ist ein Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P )

mit den folgenden Eigenschaften:

• Ω ist eine endliche Menge

• A = 2Ω

• P (A) = |A|/|Ω|

Die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten bei Laplace-Experimenten besteht daher im

Abzählen der Elemente der entsprechenden Mengen. Beim Werfen zweier Würfel ist das

recht einfach. Die Menge Ωw3 enthält 36 Elemente und das Ereignis Augenzahlsumme

”

7“ wird durch die Menge A = {(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)} mit 6 Elementen

und der Wahrscheinlichkeit P (A) = 1/6 repräsentiert. Das Problem des Abzählens

kann sich aber zuweilen sehr schwierig gestalten. Mit diesem Teil der Wahrscheinlichkeitsrechnung, der unter das Stichwort Kombinatorik fällt, werden wir uns in diesem

Kapitel anhand einiger typischer Problemstellungen kurz beschäftigen.

18

3.2 Binomialkoeffizienten

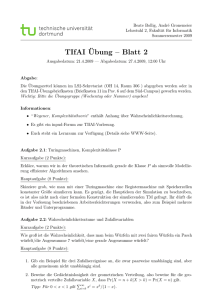

Beim Galton-Brett (s. Seite 9) kommen die unterschiedlichen Ergebnisse dadurch

Zustande, dass die Kugel an den Verzweigungen der Rinnen zufällig nach links oder

rechts springt. Wenn man die Spitzen der Verzweigungen durch Punkte repräsentiert,

ergibt sich das in Abbildung 2 dargestellte Schema.

× Start

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

0

1

2

3

4

5

Abbildung 2: Schema des Galton-Bretts

Zu n(= 5) Punktreihen gibt es n + 1(= 6) Fächer, in die die Kugel fallen kann und die

wir von 0 bis n von links nach rechts durchnummerieren.

Die verschiedenen möglichen Wege, die die Kugel auf diesem Brett durchlaufen kann,

lassen sich durch die Sprungrichtungen der Kugel auf den n Reihen beschreiben. Jedem

Weg entspricht ein Binärvektor δ = (δ1 , δ2 , . . . , δn ), wobei δi = 0 bzw. = 1, wenn die

Kugel auf der i-ten Reihe nach links bzw. nach rechts springt.

Bei einem regulär gebauten Galton-Brett kann man davon ausgehen, dass auf jeder

Reihe Sprünge nach rechts und nach links gleich möglich sind und weiter, dass jede

Kombination von Sprüngen gleich möglich ist, so dass

Ωn = {δ = (δ1 , δ2 , . . . , δn ) ; δi ∈ {0, 1}}

eine geeignete Ergebnismenge ist, die bekanntermaßen |Ωn | = 2n Elemente besitzt.

Wie berechnet man unter der Annahme, dass wir ein Laplace-Experiment vor uns

haben, die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses

die Kugel fällt in das Fach Nr. k“ ?

”

Anhand der Abbildung 2 überzeugt man sich leicht, dass die Kugel beim n-reihigen

Galton-Brett in das Fach k fällt, wenn sie bei ihren n Sprüngen auf dem Weg nach

unten genau k-mal nach rechts und (n−k)-mal nach links springt, wobei es gleichgültig

ist, in welcher Reihenfolge diese Sprünge erfolgen. In der Ergebnismenge Ωn wird dieses

Ereignis durch die Menge aller Binärvektoren repräsentiert, die genau k Einsen (und

folglich n − k Nullen) enthalten.

)

(

n

X

n

δi = k

(3.24)

Ak = δ = (δ1 , δ2 , . . . , δn ) ∈ Ωn ;

i=1

19

Die Anzahl der Elemente dieser Menge wird mit

n

|Ank | =

k

bezeichnet. Diese Größe heißt ein Binomialkoeffizient. Ihren Namen hat sie von der

Binomialformel

n X

n k n−k

a b

(3.25)

(a + b)n =

k

k=0

mit reellen oder komplexen Zahlen a und b. In dieser Formel ist — wie man sich durch

das Ausmultiplizieren etwa von (a + b)3 veranschaulicht — der Binomialkoeffizient nk

die Anzahl der Produkte, die man aus k Faktoren a und n − k Faktoren b bilden kann.

Ersetzt man a durch 1 und b durch 0, so entsprechen die Binärvektoren mit k Einsen

gerade diesen Produkten.

Einzelheiten zu den Binomialkoeffizienten findet man in jedem Buch über Kombinatorik. Wir beschränken uns hier auf die wichtigsten Berechnungsformeln.

n

n

=

=1

0

n

Dies ist unmittelbar einsichtig. Die Menge der Binärvektoren, die aus lauter Nullen

bzw. Einsen bestehen, enthält jeweils ein Element. Wenn man die Menge An+1

in die

k

Menge A1 aller Vektoren der Form (δ1 , . . . , δn , 1) mit k − 1 Einsen unter den ersten

n Komponenten und die Menge A0 der (δ1 , . . . , δn , 0) mit k Einsen zerlegt, so ist

offensichtlich |A1 | = |Ank−1 | und |A0 | = |Ank |, woraus die Rekursionsformel

n+1

n

n

=

+

k

k−1

k

folgt. Durch Ersetzen von 1 durch 0 und 0 durch 1 in jedem Vektor ergibt sich weiterhin

die Gleichung

n

n

=

k

n−k

Zur expliziten Berechnung der Binomialkoeffizienten benutzt man die Formeln

n!

n(n − 1) · · · (n − k + 1)

n

=

=

k(k − 1) · · · 1

k!(n − k)!

k

mit 0! = 1 und m! = 1 · 2 · 3 · · · (m − 1) · m für m = 1, 2, . . . .

Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem regulären Galton-Brett die Kugel im Fach

Nummer k landet, ist somit durch die Formel

n

P (Ank ) =

gegeben.

20

k

2n

3.3 Urnen- und Schubladenmodelle

Urnenmodelle stellen einen Zwischenschritt auf dem Weg vom konkreten Zufallsexperiment zu seiner mathematischen Beschreibung als Wahrscheinlichkeitsraum dar. Es

sind fiktive Zufallsexperimente, die die wesentlichen Zufallselemente eines konkreten

Vorgangs — evtl. auch nur angenähert — beschreiben. Ein Beispiel dafür ist der Vorgang beim Lotto Sechs aus Neunundvierzig“: Auf einem Lottoschein werden auf einem

”

Zahlenfeld 6 Zahlen angekreuzt. Bei der öffentlichen Ziehung werden aus einer Trommel

sechs Kugeln zufällig gezogen und die auf den Kugeln stehenden Zahlen notiert. Dann

zählt man, wieviele der angekreuzten Zahlen mit den gezogenen übereinstimmen. Von

den weiteren Varianten wie der Zufallszahl sehen wir hier zunächst einmal ab. Bezogen

auf dieses eine Zahlenfeld lässt sich dieser Vorgang auf das folgende fiktive Experiment

reduzieren: In einem Gebilde namens Urne“ befinden sich 49 Kugeln, 43 davon weiß

”

und 6 schwarz. Letztere entsprechen den auf dem Zahlenfeld angekreuzten Zahlen. Aus

dieser Urne werden zufällig“ sechs Kugeln gezogen und die Höhe des Gewinns hängt

”

davon ab wieviele schwarze Kugeln sich unter den sechs gezogenen befinden.

Um in solchen Situationen Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, benötigt man einen

Wahrscheinlichkeitsraum für das folgende Zufallsexperiment:

Aus einer Urne mit N Kugeln, von denen K schwarz und der Rest weiß

sind, werden n Kugeln zufällig gezogen. Interessierende Ereignisse sind:

Unter den gezogenen Kugeln befinden sich genau k schwarze.“

”

Das Eigenschaftswort zufällig soll dabei andeuten, dass es sich um ein Laplace-Experiment handeln soll.

Schubladenmodelle dienen einem ähnlichen Zweck. Beispielsweise kann man sich

einen Binärvektor der Dimension n als eine Reihe von n (nummerierten) Schubladen

vorstellen, die den Komponenten des Vektors entsprechen, wobei eine 0 einer leeren

und eine 1 einer mit einer Kugel gefüllten Schublade entspricht. Dem Binärvektor

(1, 0, 1, 1, 0) zum Beispiel entspricht die Kugelverteilung

v

1

2

v

v

3

4

5

3.4 Zufälliges Ziehen einer Kugel

Um feststellen zu können, ob jede der Kugeln beim Ziehen die gleiche Chance hat,

müssen sie unterscheidbar sein. Wir gehen daher davon aus, dass sie die Nummern

1, 2, . . . , N tragen, so dass als Ergebnisse die Nummern der gezogenen Kugeln angesetzt

werden können:

ΩN

1 = {1, 2, . . . , N }

Um in dieser Ergebnismenge das Ereignis gezogene Kugel ist schwarz“ charakterisie”

ren zu können, muss eine Beziehung zwischen den Nummern und der Farbe bestehen.

21

Wir nehmen der Einfachheit halber an, dass die Nummerierung so durchgeführt wurde, dass die schwarzen Kugeln die Nummern 1 bis K tragen und das obige Ereignis

daher der Menge

A = {1, . . . , K}

entspricht. Wenn jede Kugel beim Ziehen die gleiche Chance hat, das Ganze also ein

Laplace-Experiment ist, erhält man als Wahrscheinlichkeit

P (A) =

K

|A|

=

N

N

|Ω1 |

3.5 Zufälliges Ziehen mehrerer Kugeln

Beim Ziehen von n ≥ 2 Kugeln aus der Urne sind verschiedene Vorgehensweisen

möglich, wobei wir für diesen Abschnitt generell annehmen, dass eine einmal aus der

Urne gezogene Kugel nicht wieder zurückgelegt wird. Man kann die Kugeln einzeln

nacheinander ziehen und dabei notieren, welche Kugel wann gezogen wurde oder alle

Kugeln auf einmal aus der Urne nehmen. Ersteres nennen wir Ziehen mit Berücksichtigung der Reihenfolge, letzeres Ziehen ohne Berücksichtigung der Reihenfolge.

3.5.1 Ziehen mit Berücksichtigung der Reihenfolge

Ist zi die Nummer der Kugel, die beim i-ten Zug aus der Urne genommen wurde, so

lassen sich die Ausgänge des Experiments durch die Menge

ΩN

n = {(z1 , z2 , . . . , zn ) ; zi = 1, 2, . . . , N und zi paarweise verschieden}

(3.26)

repräsentieren.

Die Menge ΩN

2 enthält N (N − 1) Elemente, da jede der N Zahlen z1 mit den N − 1

Zahlen z2 6= z1 zu einem Ergebnis (z1 , z2 ) kombiniert werden kann.

Wenn man den Vektor (z1 , z2 , . . . , zn ) in der Form ((z1 , z2 , . . . , zn−1 ), zn ) schreibt,

sieht man, dass die Ergebnisse aus ΩN

n durch die Kombination von beliebigen Ermit

Zahlen zn Zustande kommen, die von den

gebnissen (z1 , z2 , . . . , zn−1 ) aus ΩN

n−1

z1 , z2 , . . . , zn−1 verschieden sind. Da es (N − (n − 1)) = (N − n + 1) derartige Zahlen

N

aus dem Bereich 1, 2, . . . , N gibt, ist |ΩN

n | = |Ωn−1 |(N − n + 1), woraus sich rekursiv

die Formel

(3.27)

|ΩN

n | = N (N − 1)(N − 2) · · · (N − n + 1)

ergibt.

3.5.2 Ziehen ohne Berücksichtigung der Reihenfolge

Wenn die Reihenfolge, in der die Kugeln gezogen wurden, keine Rolle spielt, erhält

man als Ergebnis eine Menge von n verschiedenen Zahlen aus dem Bereich 1, 2, . . . , N ,

die man üblicherweise der Größe nach geordnet aufschreibt. Diese Vorgehensweise legt

die Ergebnismenge

Ω̂N

n = {(z1 , z2 , . . . , zn ) ; 1 ≤ z1 < z2 < . . . < zn ≤ N }

22

(3.28)

nahe. Zur Bestimmung der Anzahl der Elemente dieser Menge benutzen wir eine andere

Darstellung dieser Ergebnisse. Wir ordnen einem Vektor (z1 , z2 , . . . , zn ) aus (3.28) den

Binärvektor (δ1 , δ2 , . . . , δN ) der Länge N mit

1 für i = z1 , z2 , . . . , zn

δi =

0 für alle anderen i

bzw. eine Verteilung von n Kugeln auf N Schubladen zu, wobei in den Schubladen

z1 , z2 , . . . , zn jeweils eine Kugel liegt.

Durch diese Zuordnung wird die Menge Ω̂N

n wird eineindeutig auf die Menge

Ω̃N

n = {(δ1 , δ2 , . . . , δN ) ;

N

X

δi = n}

(3.29)

i=1

abgebildet und enthält daher die gleiche Anzahl von Elementen, nämlich —wie wir

von (3.24) wissen—

N

N

|

=

|

=

|

Ω̃

|Ω̂N

n

n

n

Mit dieser Ergebnismenge lässt sich auch das oben angesprochene Problem leicht lösen:

Aus einer Urne mit K schwarzen und N − K weißen Kugeln werden zufällig n

Kugeln ohne Zurücklegen und ohne Berücksichtigung der Reihenfolge gezogen.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter den gezogenen Kugeln k

schwarze befinden?

Wenn die schwarzen Kugeln die Nummern von 1 bis K tragen, wird das entsprechende

Ereignis durch die Teilmenge

Bk = {(δ1 , δ2 , . . . , δK , δK+1 , . . . , δN ) ∈ Ω̃N

n ;

K

X

δi = k ,

i=1

N

X

i=K+1

δi = n − k}

(3.30)

von Ω̃N

eine Nummer 1 ≤ zi ≤ K

n beschrieben; denn einer schwarzen Kugel entspricht

Vektorteilstücke

(δ1 , . . . , δK |

und dies wiederum einer Komponente δzi = 1. Da es K

k

PK

PN

N −K

mit i=1 δi = k und n−k Teilstücke |δK+1 , . . . , δN ) mit i=K+1 δi = n − k gibt

und die Vektoren

aus

Bk durch beliebige Kombinationen solcher Teilstücke entstehen,

N −K

und daher

ist |Bk | = K

n−k

k

P (Bk ) =

K

k

N −K

n−k

N

n

Als Anwendung berechnen wir die Wahrscheinlichkeiten, beim Lotto “6 aus 49” k =

0, 1, . . . , 6 “Richtige” zu erhalten.

Bei der Ziehung befinden sich in einer Trommel N = 49 durchnummerierte Kugeln,

von denen n = 6 ohne Zurücklegen gezogen werden. Die K = 6 Kugeln, die die von uns

23

auf dem Lottoschein angekreuzten Zahlen tragen, denken wir uns schwarz, die übrigen

43 weiß. Die Wahrscheinlichkeit für “k Richtige” ist dann gegeben durch

43 6

pk =

was mit

k

6−k

49

6

,

49

= 13983816

6

die folgenden Werte ergibt:

p0 =

p1 =

0, 435964976

0, 413019450

p2 =

p3 =

0, 132378029

0, 017650404

p4 =

p5 =

0, 000968620

0, 000018450

p6 =

0, 000000072.

24

4 Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Zur mathematischen Präzisierung des etwas vagen Begriffs der unabhängigen Durchführung von Zufallsexperimenten benötigt man eine Größe, die anzeigt, welchen Einfluss

das Eintreten eines Ereignisses auf das Eintrittsverhalten eines anderen hat. Diese

Größe heißt die bedingte Wahrscheinlichkeit. Um die nachfolgende Definition zu

begründen und zu veranschaulichen, wie die bedingte Wahrscheinlichkeit bei konkreten

Zufallsexperimenten zu interpretieren ist, stellen wir uns die fiktive n-fache Durchführung eines Zufallsexperiments vor, bei dem zwei Ereignisse A und B beobachtet werden.

Die bedingte relative Häufigkeit Rn (A|B) des Ereignisses A unter der Bedingung

B sei dabei die relative Häufigkeit von A auf der Teilversuchsreihe der Experimente

unter den n durchgeführten, bei denen das Ergebnis B eingetreten ist. Wenn diese

bedingte relative Häufigkeit von der relativen Häufigkeit Rn (A) von A bezogen auf alle

Durchführungen stark abweicht, ist anzunehmen, dass das Eintreten des Ereignisses

B einen gewissen Einfluss auf dasjenige von A hat, dass also die Ereignisse A und B

bezüglich ihres stochastischen Verhaltens voneinander abhängig sind.

Die Teilversuchsreihe, auf der das Ereignis B eingetreten ist, hat die Länge Hn (B) und

die Anzahl der Experimente unter diesen Hn (B), bei denen das Ereignis A eingetreten

ist, ist gleich der Anzahl Hn (A ∩ B) der Experimente unter den n insgesamt durchgeführten, die sich durch das gleichzeitige Eintreten von A und B auszeichnen. Die Formel für die bedingte relative Häufigkeit lautet daher Rn (A|B) = Hn (A ∩ B)/Hn (B).

Dividiert man Zähler und Nenner dieses Bruchs durch die Zahl n, ergibt sich die Formel

Rn (A|B) =

Rn (A ∩ B)

Rn (B)

die sich durch das Ersetzen des Symbols Rn durch P in ein wahrscheinlichkeitstheoretisches Äquivalent umwandeln lässt.

Definition 4.1 Seien (Ω, A, P ) ein Wahrscheinlichkeitsraum und A, B ∈ A zwei Ereignisse, wobei P (B) > 0. Dann heißt

P (A|B) =

P (A ∩ B)

P (B)

(4.31)

die bedingte Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A unter der Bedingung B.

Bei festgehaltenem B erfüllt — wie man sich leicht überzeugt — die Funktion A 7−→

P (A|B) die vier Axiome von Kolmogoroff (s. Seite 12ff) und ist damit eine neue Wahrscheinlichkeitsverteilung auf der Ereignisalgebra A.

4.1 Rechenregeln

Multipliziert man die Gleichung (4.31) mit P (B), so erhält man

P (A ∩ B) = P (A|B)P (B)

25

(4.32)

Durch zweimalige Anwendung von (4.32) ergibt sich weiter

P (A ∩ B ∩ C)

= P (A|B ∩ C)P (B ∩ C)

= P (A|B ∩ C)P (B|C)P (C)

(4.33)

mit offensichtlicher Erweiterung auf den Durchschnitt einer beliebigen endlichen Anzahl von Ereignissen.

Man benutzt diese Gleichungen häufig zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten bei

Zufallsexperimenten, die in mehreren Schritten ablaufen. Als Beispiel betrachten wir

eine Urne, die K schwarze und N − K weiße Kugeln enthält und aus der zufällig

3 Kugeln ohne Zurücklegen der Reihe nach gezogen werden. Das Ereignis Alle drei

”

gezogenen Kugeln sind schwarz“ ist von der Form A ∩ B ∩ C, wobei C, B bzw. A die

Ereignisse Erste Kugel ist schwarz“, Zweite Kugel ist schwarz“ bzw. Dritte Kugel

”

”

”

ist schwarz“ repräsentieren.

Zur Berechnung der drei Faktoren auf der rechten Seite von (4.33) erspart man sich

in den meisten derartigen Fällen die Beschreibung des Experiments durch einen passenden Wahrscheinlichkeitsraum und interpretiert die Wahrscheinlichkeitsverteilungen

P (.), P (.|B) und P (.|B ∩ C) als Wahrscheinlichkeitsgesetze dreier konkreter Zufallsexperimente nach dem folgenden Muster:

1. Bei P (C) hat man es offensichtlich mit einer Urne mit N Kugeln zu tun, aus der

eine Kugel zufällig gezogen wird. Nach Laplace ist die Wahrscheinlichkeit, dass

diese schwarz ist, gleich P (C) = K/N .

2. Unter der Bedingung, dass das Ereignis C eingetreten ist, enthält die Urne nur

noch N − 1 Kugeln, von denen K − 1 schwarz sind. P (.|C) beschreibt das Ziehen

einer Kugel aus dieser Urne. Somit ist P (B|C) = (K − 1)/(N − 1).

3. Sind beide Ereignisse B und C eingetreten, enthält die Urne nur noch N − 2

Kugeln mit K −2 schwarzen. Dementsprechend ist P (A|B∩C) = (K −2)/(N −2).

Insgesamt ergibt sich auf diese Weise

P (A ∩ B ∩ C) =

K(K − 1)(K − 2)

N (N − 1)(N − 2)

Bei Zufallsexperimenten, deren Struktur nicht ganz so einfach zu durchschauen ist

wie dem obigen, können bei dieser Vorgehensweise aber leicht Fehlinterpretationen

vorkommen wie bei dem folgenden Bertrandschen Paradoxon:

Aus drei Kästen, von denen einer zwei goldene Münzen, einer zwei silberne

Münzen und einer eine goldene und eine silberne Münze enthält, wird zufällig

einer ausgewählt und eine Münze entnommen.

Wie groß ist — unter der Bedingung, dass man dabei eine goldene Münze

gezogen hat — die Wahrscheinlichkeit, dass die im ausgewählten Kasten verbliebene Münze ebenfalls aus Gold ist?

26

Seien A, B bzw. C die Ereignisse, dass man den Kasten mit zwei goldenen, einer

silbernen und einer goldenen bzw. zwei silbernen Münzen auswählt, und G1 bzw. G2

die Ereignisse, dass die gezogene bzw. verbleibende Münze aus Gold ist. Dann ist die

bedingte Wahrscheinlichkeit P (G2 |G1 ) zu berechnen.

Auf den ersten Blick ist man geneigt, die bedingte Wahrscheinlichkeit P (.|G1 ) dahingehend zu interpretieren, dass man einen von den beiden Kästen A und B auswählt.

Das Ereignis G2 entspricht dann der Auswahl des Kastens A und hat somit die Wahrscheinlichkeit P (G2 |G1 ) = 1/2.

Eine überschlägige Berechnung der bedingten relativen Häufigkeit zeigt, dass diese

Argumentation nicht korrekt sein kann. Nimmt man an, dass bei N Durchführungen

dieses Experiments jeder der drei Kästen gleich oft gewählt wird und in der Hälfte

der N/3 Fälle, in denen der Kasten B gewählt wurde, zuerst die goldene Münze gezogen wird, tritt in N/3 + N/6 Durchführungen das Ereignis G1 ein, wobei in N/3

Fällen (Auswahl von A) gleichzeitig auch G2 eintritt. Die bedingte relative Häufigkeit

RN (G2 |G1 ) ist damit gleich 2/3. Bei der obigen Argumentation wurde offensichtlich

nicht berücksichtigt, dass die Auswahl des Kastens B nicht automatisch das Ziehen

der goldenen Münze nach sich zieht.

Der korrekte Lösungsweg führt über einen passenden Wahrscheinlichkeitsraum: Betrachtet man als Ergebnisse die Paare ω = (f1 , f2 ), wo f1 die Farbe der gezogenen und

f2 die Farbe der verbleibenden Münze ist, so erhält man den Ergebnisraum

Ω = {(g, g), (g, s), (s, g), (s, s)}

und die relevanten Ereignisse werden durch die Mengen

A = {(g, g)}

B = {(g, s), (s, g)}

C = {(s, s)}

und

G1 = {(g, g), (g, s)}

G2 = {(g, g), (s, g)}

repräsentiert.

Nach Aufgabenstellung haben die drei Ereignisse A, B und C die gleiche Wahrscheinlichkeit: P (A) = P (B) = P (C) = p. Wegen A + B + C = Ω muss nach unseren

Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten p = 1/3 sein. Geht man weiter davon aus, dass

aus dem Kasten B mit gleicher Wahrscheinlichkeit die goldene oder silberne Münze

gezogen wird, ist P {(g, s)} = P {(s, g)} = 1/6. Damit erhält man

P (G2 |G1 ) =

P {(g, g)}

2

P (G1 ∩ G2 )

=

=

P (G1 )

P {(g, g)} + P {(g, s)}

3

Weitere Regeln:

Aus

P (A|B)P (B) = P (A ∩ B) = P (B ∩ A) = P (B|A)P (A)

erhält man für den Fall, dass P (A) und P (B) beide positiv sind, die Beziehung

P (B|A) =

P (A|B)P (B)

P (A)

27

(4.34)

Partitionen. Sei J entweder die endliche Indexmenge {1, 2, . . . , n} mit einer natürlichen

Zahl n oder die Menge aller natürlichen Zahlen.

Definition 4.2 Eine Menge {Bj ; j ∈ J} von Ereignissen Bj ∈ A heißt eine Partition von Ω, wenn die Bj paarweise disjunkt sind und außerdem

X

Bj = Ω

j∈J

gilt.

Ist A ∈ A ein beliebiges Ereignis und {Bj ; j ∈ J} eine Partition von Ω, so ist

X

X

A ∩ Bj .

Bj =

A=A∩Ω=A∩

j∈J

Anwendung von P liefert

P (A) =

X

j∈J

j∈J

P (A ∩ Bj )

und zusammen mit (4.32) erhält man die Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit

X

P (A) =

P (A|Bj )P (Bj ).

(4.35)

j∈J

4.2 Die Formel von Bayes

Die Kombination von (4.34) und (4.35) ergibt die Formel von Bayes:

P (Bk |A) = P

P (A|Bk )P (Bk )

.

j∈J P (A|Bj )P (Bj )

(4.36)

Die Bayes’sche Formel ist von Bedeutung im Rahmen der statistischen Entscheidungstheorie. Wir wollen dies anhand eines simplen Beispiels erläutern.

Gegeben ist eine Übertragungsstrecke, die Sendebuchstaben a aus einem endlichen

Sendealphabet A in Empfangsbuchstaben b aus einem Alphabet B umwandelt, wobei

es sich bei dieser Umwandlung um ein Zufallsexperiment handelt. D.h. in Abhängigkeit

A 3 a 7→

Kanal

7→ b ∈ B 7→

D

7→ a0 ∈ A

Abbildung 3: Übertragungsstrecke

von a werden die verschiedenen Buchstaben b mit unterschiedlichen, von a abhängigen

Wahrscheinlichkeiten empfangen.

28

Gesucht ist ein Entscheidungsverfahren D : B −→ A, das jedem Empfangsbuchstaben

b einen vermutlich gesendeten Buchstaben D(b) = a0 ∈ A so zuordnet, dass die Wahrscheinlichkeit von Entscheidungsfehlern minimiert wird.

Als Ergebnisraum zur Beschreibung des Zufallsexperiments Sendevorgang“ wählen

”

wir Ω = {(a, b) ; a ∈ A, b ∈ B}, wobei das Ergebnis (a, b) zu lesen ist als a wurde

”

gesendet und b empfangen“.

Die σ-Algebra A sei die Menge aller Teilmengen von Ω. Von besonderem Interesse

in diesem Zusammenhang sind die Ereignisse a wurde gesendet“, dem die Menge

”

Ga = {(a, b); b ∈ B} entspricht, und b wurde empfangen“, repräsentiert durch Eb =

”

{(a, b); a ∈ A}.

Hinsichtlich der Wahrscheinlichkeitsverteilung P nehmen wir an, dass uns die a priori

Wahrscheinlichkeiten der Sendebuchstaben:

pa = P (Ga ) für a ∈ A

und die bedingten Übertragungswahrscheinlichkeiten

pb|a = P (Eb |Ga ) für a ∈ A und b ∈ B

bekannt sind. Ersteres bedeutet, dass man beispielsweise weiß, in welcher Sprache

gesendet wird, und letzteres erhält man etwa durch Senden von Testsignalen und

Bestimmung der relativen Häufigkeiten.

Aus

P {(a, b)} = P (Ga ∩ Eb ) = P (Eb |Ga )P (Ga ) = pb|a pa

ersieht man, dass durch diese Angaben die Wahrscheinlichkeit P vollständig bestimmt

ist.

Die Bedeutung der Bayes’schen Formel ergibt sich aus dem folgenden

Satz 4.1 Ein Entscheidungsverfahren D : B −→ A, welches die Wahrscheinlichkeit

von Entscheidungsfehlern minimiert, ist durch die folgende Vorschrift gegeben: Für

jedes b ∈ B ist als D(b) ein Sendebuchstabe zu wählen, welcher die Funktion

a 7−→ P (Ga |Eb )

maximiert.

Da das Maximum dieser Funktionen nicht unbedingt eindeutig bestimmt sein muss,

gibt es evtl. mehrere optimale Entscheidungsverfahren.

Die bedingten Wahrscheinlichkeiten P (Ga |Eb ) heißen a posteriori Wahrscheinlichkeiten der Sendebuchstaben. Gegenüber den a priori Wahrscheinlichkeiten enthalten

sie zusätzliche Information, nämlich die Tatsache, dass das Ereignis b wurde empfan”

gen“ eingetreten ist. Ihre Berechnung aus den a priori Wahrscheinlichkeiten und den

Übertragungswahrscheinlichkeiten erfolgt über die Bayes’sche Formel.

Beweis des Satzes 4.1.

Das Ereignis Entscheidungsfehler“ bei Verwendung des Verfahrens D wird durch die

”

Menge

FD = {(a, b) ∈ Ω; D(b) 6= a}

29

beschrieben. Wegen P (FD ) = 1 − P (FD ) ist Minimierung der Wahrscheinlichkeit von

Entscheidungsfehlern gleichbedeutend mit dem Maximieren der Wahrscheinlichkeit des

Ereignisses korrekte Entscheidung“, gegeben durch die Menge

”

RD = FD = {(a, b); D(b) = a}

= {(D(b), b); b ∈ B}.

Für die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses gilt

P {(D(b), b); b ∈ B}

P

P {(D(b), b)}

P b∈B

P (GD(b) ∩ Eb )

=

P b∈B

=

b∈B P (GD(b) |Eb )P (Eb )

P (RD ) =

=

Um die letzte Summe in Abhängigkeit von D zu maximieren, kann man jeden Summanden für sich betrachten. Dies bedeutet, dass man — wie oben behauptet — für

jedes b ∈ B den Wert D(b) aus dem Bereich der Sendebuchstaben a so wählen muss,

dass P (Ga |Eb ) maximal wird.

♦

Zur zahlenmäßigen Veranschaulichung nehmen wir drei Jäger, die auf ein flüchtendes

Wildschwein schießen. Jäger 1 schießt dabei dreimal und Jäger 2 doppelt so oft wie

Jäger 3. Nach einiger Zeit ist das Wildschwein erlegt und es muss geklärt werden, wer

der glückliche Schütze ist, bzw. für wen wir uns als solchen entscheiden, wenn wir

außerdem aus Beobachtungen am Schießstand wissen, dass die Trefferwahrscheinlichkeiten der drei Jäger 0.3, 0.6 bzw. 0.8 sind.

Als Zufallsexperiment wählen wir die zufällige Auswahl einer der Kugeln, die in Richtung Wildschwein abgefeuert werden. Wenn wir die Flugbahn dieser Kugel in beiden

Richtungen verfolgen, kann man die folgenden Ereignisse unterscheiden:

Bk

: Die Kugel stammt von Jäger k(= 1, 2, 3)

T

: Die Kugel erlegt das Wildschwein

Aus den unterschiedlichen Schusshäufigkeiten können wir die a priori-Wahrscheinlichkeiten P (Bk ) der Ereignisse Bk ableiten:

P (B1 ) = 3p ,

P (B2 ) = 2p ,

P (B3 ) = p .

Zusammen mit

P (B1 ) + P (B2 ) + P (B3 ) = P (B1 + B2 + B3 ) = P (Ω) = 1

erhält man p =

1

6

und

P (B1 ) =

1

,

2

P (B2 ) =

30

1

,

3

P (B3 ) =

1

.

6

Vom Schießstand kennen wir die bedingten Trefferwahrscheinlichkeiten P (T |Bk ) unter

der Bedingung, dass Jäger k schießt:

P (T |B1 ) = 0.3 ,

P (T |B2 ) = 0.6 ,

P (T |B3 ) = 0.8

Mit diesen Kenntnissen können wir nach der Formel von Bayes die bedingten Wahrscheinlichkeiten P (Bk |T ) dafür berechnen, dass die ausgewählte Kugel von Jäger k

stammt unter der Bedingung, dass sie das Wildschwein erlegt hat:

P (B1 |T ) =

9

,

29

P (B2 |T ) =

12

,

29

P (B3 |T ) =

8

29

Mangels genauer kriminaltechnischer Untersuchung müssen wir also davon ausgehen,

dass Jäger 2 das Wildschwein getroffen hat.

31

5 Stochastische Unabhängigkeit

5.1 Stochastische Unabhängigkeit von zwei Ereignissen

Gemäß den Überlegungen eingangs des vorigen Kapitels wird man bei der n-fachen

Durchführung eines Zufallsexperiments ein Ereignis A als unabhängig von einem Ereignis B ansehen, wenn die bedingte relative Häufigkeit Rn (A|B) etwa gleich der relativen Häufigkeit Rn (A) bezüglich aller Durchführungen ist. Im theoretischen Modell

entspricht dies der Gleichung P (A|B) = P (A). Um die Definition symmetrisch in A

und B zu gestalten und um den Fall P (B) = 0 nicht gesondert behandeln zu müssen,

setzt man diese Gleichung in Formel (4.32) ein und erhält so

Definition 5.1 Zwei Ereignisse A, B in einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P )

mit der Eigenschaft P (A ∩ B) = P (A)P (B) heißen stochastisch unabhängig.

Zusätzlich zur Additionsregel P (A + B) = P (A) + P (B) für disjunkte Ereignisse haben wir damit auch noch eine Produktregel. Aber Achtung! “Disjunkt” und “stochastisch unabhängig” sind komplementäre Begriffe. Zwei Ereignisse A und B können

im allgemeinen nicht gleichzeitig disjunkt und stochastisch unabhängig sein, denn bei

P (A) > 0 und P (B) > 0 folgt aus A ∩ B = ∅, daß P (A ∩ B) = 0 6= P (A)P (B) und

damit stochastische Abhängigkeit.

Die beiden Begriffe besitzen auch einen unterschiedlichen Stellenwert im Rahmen der

Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es ist stets entscheidbar, ob zwei Ereignisse disjunkt

sind oder nicht und im ersteren Fall gilt stets die Additionsregel. Ob aber zwei Ereignisse stochastisch unabhängig sind oder nicht, hängt von der verwendeten Wahrscheinlichkeitsverteilung ab und damit vom Modellbauer, der entscheidet, ob in einem

Zufallsexperiment einige Ereignisse als unabhängig anzusehen sind oder nicht.

Lemma 5.1

A, B seien zwei Ereignisse.

1. Mit A, B sind auch die Paare A, B, A, B und A, B stochastisch unabhängig.

2. Ist P (A) = 0 oder P (A) = 1, so sind A und B für beliebige Ereignisse B stochastisch unabhängig.

Beweis

1. Aus B = AB + AB und der Unabhängigkeit folgt P (B) = P (A)P (B) + P (AB)

oder P (AB) = (1 − P (A)) P (B) = P (A)P (B). Die anderen beiden Aussagen

erhält man in ähnlicher Weise.

2. Ist P (A) = 0, so ist wegen AB ⊂ A auch P (AB) = 0 und es gilt dann stets

P (AB) = 0 = P (A)P (B).

Ist P (A) = 1 so ist P (A) = 0, somit A und B unabhängig. Der Rest folgt aus

Punkt 1.

♦

32

5.2 Globale stochastische Unabhängigkeit

Bei mehr als zwei Ereignissen A1 , A2 , . . . An reicht es nicht, die stochastische Unabhängigkeit aller Paare Ai , Aj zu fordern. Wie man an Gleichung (4.33) sieht, erhält

man eine Produktregel für die drei Ereignisse A, B und C nur dann, wenn man darüber

hinaus fordert, daß A auch noch von dem Verbundereignis B ∩ C stochastisch unabhängig ist. Für mehr als zwei Ereignisse benutzt man daher die folgende Definition:

Definition 5.2 Ereignisse A1 , A2 , . . . An aus einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P )

heißen global stochastisch unabhängig, wenn für jeden der Indizes i = 1, 2, . . . , n

gilt: Das Ereignis Ai ist stochastisch unabhängig von allen Verbundereignissen, die

man aus den übrigen Ereignissen Aj mit j 6= i bilden kann.

Zu dieser Definition gibt es zwei äquivalente Formulierungen, die hier nur vorgestellt

aber nicht bewiesen werden, da die Beweise zwar leicht, aber nur mit ziemlichem

Schreibaufwand nachvollzogen werden können.

Satz 5.1 Ereignisse A1 , A2 , . . . An aus einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P )sind

genau dann global stochastisch unabhängig, wenn für jede Teilmenge {i1 , i2 , . . . , im } ⊂

{1, 2, . . . , n} von Indizes gilt

P (Ai1 ∩ Ai2 ∩ . . . ∩ Aim ) = P (Ai1 )P (Ai2 ) · · · P (Aim )

Satz 5.2 Ereignisse A1 , A2 , . . . An aus einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P )sind

genau dann global stochastisch unabhängig, wenn für jede Auswahl von Ereignissen Bi

aus den Teil-σ-Algebren Ai = {∅, Ai , Ai , Ω} von A gilt:

P (B1 ∩ B2 ∩ . . . ∩ Bn ) = P (B1 )P (B2 ) · · · P (Bn )

5.3 Produktexperimente