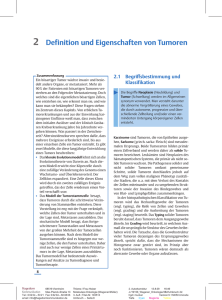

einblick - Dkfz.de

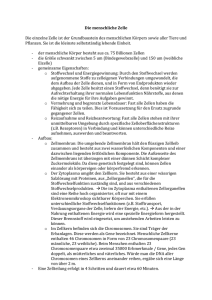

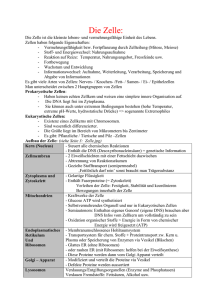

Werbung