Je trauriger der Patient, desto schlechter die

Werbung

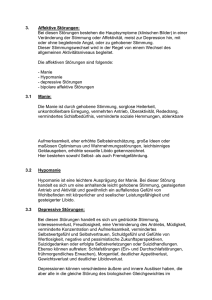

– Depressionen sind eine Barriere in der Diabetestherapie Je trauriger der Patient, desto schlechter die Blutzuckereinstellung Von B. Kulzer Ob nun der Diabetes die Depression begünstigt oder umgekehrt – das Ergebnis ist das gleiche. Depressive Diabetiker leiden doppelt und verursachen im Vergleich mit einem nicht depressiven Diabetiker mehr als das Vierfache an Kosten für Medikamente und Behandlung. Umso wichtiger ist es, die depressive Symptomatik bereits in ihrer subklinischen Form zu erkennen. Mit einfachen Verfahren ist dies auch beim Hausarzt möglich. So entsteht die Chance, früh gegenzusteuern. – Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung leiden Menschen mit Diabetes etwa doppelt so häufig an einer Depression [1–3]. Somit kann für die klinische Praxis davon ausgegangen werden, dass fast jeder vierte Diabetiker unter depressiven Symptomen leidet und bei jedem achten Patienten eine klinisch relevante Depression vorliegt. Eine Vielzahl von Studien hat mittlerweile gezeigt, dass die Stoffwechseleinstellung bei Patienten mit einem depressiven Syndrom deutlich schlechter ist. Dies zieht eine erhöhte Rate an Folgekomplikationen sowie eine deutlich schlechtere Prognose nach sich. Die Diagnose einer Depression bei Diabetespatienten ist nicht schwierig, wird jedoch in der Praxis noch immer viel zu häufig übersehen. Dr. phil. Dipl.-Psych. Bernhard Kulzer Psychodiabetologe Diabetes-Zentrum Bad Mergentheim öfter an Depressionen leiden. Auch Diabetiker mit schwer wiegenden emotionalen Problemen im Umgang mit der Erkrankung (z. B. Akzeptanzproblemen) haben ein höheres Risiko, depressiv zu werden. Auf der anderen Seite erschwert eine depressive Stimmung Betroffenen, sich ausreichend um die Erkrankung zu kümmern und die Therapiemaßnahmen im Alltag umzusetzen. Andersherum gilt als gesichert, dass Depressionen einen eigenständigen Risikofaktor für das Auftreten eines Typ-2-Diabetes darstellen. Fasst man die Studienlage zu dieser Thematik zusammen, so ergibt sich ein um etwa 1,5- bis 2-fach erhöhtes Risiko für depressive Menschen, an einem Typ-2Diabetes zu erkranken [4]. schweren Depressionen um das Elffache im Vergleich zu Diabetikern ohne eine Depression [7]. Das Risiko, frühzeitig zu versterben, ist fast fünfmal so hoch wie bei Diabetikern, die nicht depressiv sind. Berücksichtigt man die Tatsache, dass Diabetiker per se ein erhöhtes Mortalitätsrisiko aufweisen, so wird deutlich, dass die Kombination Depression/Diabetes prognostisch sehr ungünstig ist. Selbst bei leichteren Formen der Depression ist dieser Zusammenhang bereits nachzuweisen (Abb. 1). Ob tatsächlich ein ungünstigeres Krankheitsverhalten für die schlechte- Mehr Folgeerkrankungen Depressionen sind ein Risikofaktor für Typ-2-Diabetes Die Frage, ob Depressionen eine Reaktion auf die Diabeteserkrankung darstellen, oder depressive Menschen häufiger an Diabetes erkranken, wird nach wie vor kontrovers diskutiert. Viele Hinweise sprechen jedoch dafür, dass krankheitsspezifische Belastungen einen depressionsfördernden Faktor darstellen. So ist gesichert, dass Diabetiker mit Folgekomplikationen oder häufigen, schweren Unterzuckerungen MMW-Fortschr. Med. Nr. 17 / 2005 (147. Jg.) Eine Vielzahl aktueller Studien, die mittlerweile auch in zwei Metaanalysen [5, 6] publiziert wurden, belegen, dass Diabetiker mit einer Depression im Vergleich zu nicht depressiven Patienten eine schlechtere Blutzuckereinstellung aufweisen und damit ein deutlich erhöhtes Risiko für Folgekomplikationen des Diabetes haben. So erhöht sich das Risiko für mikrovaskuläre Komplikationen für Diabetiker mit leichteren Formen der Depression um das Achtfache, für Patienten mit Foto: Science foto library / Focus ó fortbildung –schwerpunkt – fortbildung –schwerpunkt re Blutzuckereinstellung depressiver Diabetiker verantwortlich ist oder die depressive Symptomatik die Stoffwechsellage direkt negativ beeinflusst, ist noch nicht geklärt. einer Depression gleichermaßen Beachtung zu schenken. Betrachtet man die Ergebnisse zur Lebensqualität von Diabetikern, zeigt sich in fast allen Untersuchungen, dass diese im Vergleich zur Normalbevölkerung reduziert ist. Kommt zu dem Diabetes eine depressive Erkrankung hinzu, so reduziert sich die Lebensqualität noch einmal deutlich [9]. Barrieren bei der Diabetestherapie Eine wesentliche Ursache für die schlechtere Prognose depressiver Diabetiker liegt darin, dass eine erhöhte Depressivität oft mit einem ungünstigen Krankheitsverhalten des Patienten einhergeht. Diabetiker, die gleichzeitig an einer Depression erkrankt sind, zeigen häufiger ein gesundheitsschädigendes Verhalten (z. B. Rauchen, Nichteinnahme von Medikamenten) und nehmen seltener an gesundheitsfördernden Maßnahmen (z. B. Gewichtsreduktionsprogrammen, Sport) teil. Vergleicht man die Fähigkeit von Diabetikern, mit den verschiedenen Anforderungen ihrer Erkrankung zurechtzukommen, so zeigt sich, dass Patienten mit depressiven Anzeichen – vor allem aber Patienten mit einer klinischen Depression – deutlich mehr Schwierigkeiten haben [3]. Dieser Zusammenhang besteht auch schon bei Personen, die noch nicht an einer klinischen Depression erkrankt sind. Es ist daher durchaus sinnvoll, Patienten mit einer subklinischen Form Diagnostik der Depression In der Praxis steht der Arzt vor der schwierigen Aufgabe, die Depression zu erkennen. Da depressive Patienten sich oft gar nicht bewusst sind, dass sie unter einer psychischen Störung leiden, werden von den Patienten häufig körperliche Beschwerden wie erhöhte Müdigkeit, Erschöpfung, Appetitverlust oder Ein- und Durchschlafstörungen geäußert, während psychische Symptome wie Niedergeschlagenheit oder Hoffnungslosigkeit eher nicht angesprochen oder gar bagatellisiert werden. Daher nimmt der Hausarzt bei der Früherkennung der Depression eine Schlüsselfunktion ein. Bei Diabetikern sollte man besonders dann, wenn der HbA1c-Wert dauerhaft erhöht ist, an eine unerkannte Depression denken. Ebenso bei Patienten mit emotionalen Problemen der Abbildung 1 Einfluss depressiver Störungen auf die Prognose des Diabetes 12 11,32 10 Relatives Risiko 8,63 8 6,89 6 4,94 4,59 3,94 4 2,4 2,64 2 1,91 1,65 1 Mod. nach Black et al. 2003 2,31 1,35 1 1 1 0 Makrovaskuläre Komp. Mikrovaskuläre Funktionelle Komp. Einschränkungen Kein Diabetes Diabetes mit leichter Depression Diabetes ohne Depression Diabetes mit schwerer Depression Längsschnittstudie (7 Jahre) n = 2830 > 65 Jahre 38 | 375 Mortalität Krankheitsverarbeitung, bestehenden Folgekomplikationen und häufigen schweren Unterzuckerungen. Dabei ist das Risiko für Frauen mit Diabetes, eine depressive Störung zu entwickeln, höher als für Männer [10]. Stellen Sie die richtigen Fragen Zentrales Diagnostikinstrument ist das Gespräch. Im ersten Schritt sollten die drei Hauptsymptome der Depression ó depressive Stimmung (Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit), ó Antriebsminderung sowie ó Verlust an Interesse bzw. Freude an Tätigkeiten einfühlsam erfragt werden. Als Einstiegsfrage hat sich die Frage nach dem Schlaf bewährt („Schlafen Sie schlechter als früher?“), um dann die Hauptanzeichen einer Depression abzufragen. („Fühlen Sie sich in letzter Zeit bedrückt, fällt es Ihnen schwerer, Ihren Alltag zu bewältigen, oder tun Sie seltener Dinge, die Sie sonst gerne gemacht hatten, die Ihnen Freude bereiteten?“). Antwortet ein Patient auf zwei dieser Fragen mit „ja“, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, stimmt er allen drei Fragen zu, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Depression vor. Für die Differenzialdiagnostik einer depressiven Störung sind neben diesen Hauptkriterien und weiteren Zusatzsymptomen auch der Schweregrad, die Dauer und der Verlauf der Depression entscheidend [11]. Da bezogen auf den Diabetes „depressive Episoden“ (F 32) die häufigste Diagnoseform ist, sollten in einem zweiten Schritt die diagnoserelevanten Zusatzsymptome abgefragt werden, um den Schweregrad zu bestimmen. Diese betreffen den Affekt (z. B. gedrückte Stimmung, mangelnde emotio nale Schwingungsfähigkeit), das Denken (verminderte Konzen tration/Aufmerksamkeit, negative, pessimistische Zukunftsperspektive, Schuldgefühle), den Antrieb (z. B. morgendliches Stimmungstief, erhöhte Erschöpfbarkeit) wie auch vegetative Symptome (z. B. Schlafstörungen, verminderter Appetit). Die Haupt- wie Zusatzsymptome müssen länger als MMW-Fortschr. Med. Nr. 17 / 2005 (147. Jg.) zwei Wochen bestehen und erstmalig auftreten. Sind zwei Hauptsymptome und zwei weitere Zusatzsymptome vorhanden, so liegt eine „leichte depressive Episode“ vor. Bei mehr als drei Zusatzsymptomen ist von einer „mittelgradigen depressiven Episode“ auszugehen. Eine „schwere depressive Episode“ ohne psychotische Anzeichen ist durch das Vorhandensein von drei Hauptsymptomen und mehr als vier Zusatzsymptomen gekennzeichnet. Hypoglykämien aussschließen Bestehen zusätzlich wahnhafte Ideen und/oder Halluzinationen (psychotische Symptome), sollte sichergestellt sein, dass nicht rezidivierende Hypoglykämien oder eine ketoazidotische Stoffwechsellage hierfür verantwortlich sind. Entwickelt sich die „depressive Episode“ zu einem chronischen Verlauf, spricht man von einer rezidivierenden, depressiven Störung. Foto: Corbis fortbildung –schwerpunkt Auch erzwungene Inaktivität nach einer Amputation kann eine Depression fördern. Besonders bei Patienten mit chronischen Belastungen oder fortschreitenden Akut- oder Folgekomplikationen des Diabetes kann auch eine anhaltende affektive Störung im Sinne einer Zyklothymie oder Dysthymie bestehen. Zeigen Patienten nach der Diabetesdiagnose, schweren Hypoglykämien, lebensbedrohlichen Ketoazidosen oder dem Auftreten von Folgekomplikationen (z. B. Verlust des Augenlichtes, Amputationen, Dialysepflicht) eine andauernde depressive Reaktion, so ist – Tabelle 1 Diagnostik und Therapie der Depression bei Diabetes Screening: _ Klinischer Eindruck (Abfrage der depressiven Kernsymptome: depressive Stimmung,Verlust von Interesse und Freude, erhöhte Ermüdbarkeit) _ WHO-5-Fragebogen zum Wohlbefinden [13] (Score < 13) _ PAID-Fragebogen [14] (Score > 33 V. a. subklin. Depression, > 40 V. a. klin. Depression) Diagnose: _ Abfrage der Zusatzsymptome (verminderte Konzentration oder Aufmerksam- keit, vermindertes Selbstvertrauen, Schuldgefühle und Gefühle der Wertlosigkeit, negative und pessimistische Zukunftsperspektive, Selbstverletzungen/Suizidalität, Schlafstörungen, verminderter Appetit) und weitere Differenzialdiagnostik affektiver Störungen _ Abfragen von besonderen krankheitsspezifischen Belastungen (z. B. Auftreten und Umgang mit drohenden/bestehenden Folgeerkrankungen, Hypoglykämien, chronischen Schmerzen) _ Evtl. Einsatz eines spezifischen Depresssionsfragebogens (z. B. BDI [15], ADS [16]) _ Abklärung anderer psychischer oder somatischer Erkrankungen Therapieoptionen: _ Psychotherapie (nach Möglichkeit von Therapeut/in mit zusätzlicher Expertise in der Behandlung des Diabetes) _ Antidepressivum (nach Möglichkeit SSRI-Hemmer) _ Fachärztliche psychiatrische Mitbehandlung (besonders bei akuter Suizidalität, bipolaren Störungen, Komorbidität anderer psychischer Erkrankung, Komedikation, Therapieresistenz, behandlungsgefährdenden psychosozialen Problemen) _ Fachärztliche diabetologische Mitbehandlung (besonders bei längerfristiger hyperglykämischer Stoffwechselentgleisung (HbA1c > 8,5 %), ausgeprägten Problemen der selbstständigen Therapiedurchführung, gravierenden krankheitsspezifischen Belastungen). MMW-Fortschr. Med. Nr. 17 / 2005 (147. Jg.) – auch an eine Anpassungsstörung zu denken. Sie wird je nach Dauer in eine „kurze depressive Reaktion“ (< 1 Monat), eine „längere depressive Reaktion“ (bis zu 2 Jahren) oder bei gleichzeitig bestehender Angst als „Angst und Depression gemischt“ diagnostiziert. Bipolare affektive Störungen sowie manische Episoden kommen bei Diabetespatienten nicht gehäuft vor, sollten jedoch wegen der deutlich erhöhten Suizidgefahr besondere Beachtung finden. Immerhin 20–30 % aller depressiv Erkrankten haben bereits einen Suizidversuch unternommen, rund 40–60 % aller Patienten hegen während einer akuten Depression Selbsttötungsgedanken [11]. Daher ist es wichtig, den Patienten zu befragen, ob Todesgedanken, Suizidabsichten oder bereits vorbereitete Suizidpläne bestehen. Fragebögen zur ergänzenden Diagnostik Aufgrund der hohen Prävalenz depressiver Störungen bei Diabetes wird in den Diabetesleitlinien der Deutschen Diabetes Gesellschaft ein routinemäßiges Screening auf Depression gefordert (nach Möglichkeit einmal im Jahr). Hierfür stehen ökonomische Fragebögen zur Verfügung, die vom Patienten im Wartezimmer ausgefüllt werden können. Vor allem der „WHO-5“ [13] hat sich als ein sehr brauchbares, ökonomisches und nicht psychiatrisierendes Instrument erwiesen. Ebenfalls zur Depressionsdiagnostik gut geeignet ist der 20 Fragen umfassende Fragebogen „Probleme im Umgang mit der Diabeteserkrankung“ (PAID) [14]. Hiermit können sowohl Schwierigkeiten im Umgang mit dem Diabetes erfasst als auch Hinweise für das Vorliegen einer Depression (bereits in der subklinischen Phase) gesammelt werden. Wie mehrere Untersuchungen bestätigt haben, sind trotz möglicher Überlappungen von Symptomen der Depression und einer diabetischen Stoffwechsellage (Hypo-, Hyperglykämie) auch die gängigen Diagnostikinstrumente zur Depression wie das BeckDepressions-Inventar (BDI) [15] oder die Allgemeine Depressionskala (ADS) 376 | 39 – fortbildung –schwerpunkt [16] zur validen Diagnostik von Depressionen bei Diabetikern geeignet. Besonderheiten bei der Therapie Für die Behandlung von Depressionen bei Diabetikern gelten die Prinzipien der modernen Depressionsbehandlung, wie sie in verschiedenen Leitlinien festgelegt wurden [10]. Allerdings gibt es bei Diabetikern einige Besonderheiten zu beachten, die in der Leitlinie „Psychosoziales und Diabetes“ der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) beschrieben werden (www.diabetes-psychologie.de). Bereits ein strukturiertes Ansprechen der depressiven Stimmung durch das Diabetesteam bei Diabetikern mit einer depressiven Symptomatik kann eine antidepressive Wirkung haben. Auch die regelmäßige, zweiwöchentliche telefonische Kontaktaufnahme einer Pflegekraft im Rahmen eines „automated telefone disease managements“ konnte in einer Studie die Depressivität senken. Zudem verbesserte sich die de pressive Symptomatik, wenn Diabetiker mit einem modernen Schulungsprogramm (MEDIAS 2), statt mit einem eher traditionellen, primär auf Wissensvermittlung ausgerichteten Schulungsprogramm geschult wurden. Psychosomatische Basisversorgung, Psychotherapie Ist der Patient nicht akut suizidal und liegt keine akute Krise vor, so kann auch der Hausarzt eine psychosomati- sche Basisbehandlung zur Symptomreduktion durchführen. Diese umfasst den Aufbau einer vertrauensvollen, verlässlichen und konstanten Beziehung zum Patienten, die Vermittlung von Hoffnung und Ermutigung sowie die Entlastung von Vorwürfen, Schuldgefühlen und Versagensgefühlen. Nach Möglichkeit sollten positive Gedanken verstärkt und erste Schritte überlegt werden, wie der Patient den sozialen Rückzug vermeiden und wieder aktiv werden kann. Einen wichtigen Bestandteil der Gespräche bilden auch die intensive Aufklärung über die Erkrankung sowie mögliche Wechselwirkungen mit dem Diabetes. Stehen bei Diabetespatienten krankheitsspezifische Belastungen in ursächlichem Zusammenhang mit der depressiven Stimmungslage, so sollten möglichst psychotherapeutische Gespräche mit dem Ziel einer besseren Krankheitsverarbeitung angeboten werden (Therapeutenliste: www.diabetes-psychologie. de). Erfolgt keine rasche Symptomlinderung, sollte eine fachspezifische Psychotherapie und/oder eine Pharmakotherapie eingeleitet werden [10, 11]. Medikamentöse Therapie Eine medikamentöse Behandlung ist vor allem bei mittelgradigen oder schweren depressiven Störungen indiziert [10, 11]. Hier ist Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmern (SSRI) vor den trizyklischen Antidepressiva der Vorzug zu ge- ben, da die Einnahme von trizyklischen Antidepressiva mit Gewichtszunahme und Hyperglykämien einhergehen kann. Ansonsten richtet sich die Psychopharmakotherapie nach den Richtlinien der DGPPN unter Beachtung der für die diabetische Stoffwechseleinstellung relevanten Nebenwirkungsprofile. Integrierte Versorgung Maßgeblich durch das Kompetenznetz „Depression und Suizidalität“ wurde der Fokus auch in Deutschland auf die Tatsache gelenkt, dass die Situation depressiver Menschen durch rechtzeitige, zielgerichtete und leitlinienorientierte Interventionen wesentlich verbessert werden könnte. Denn trotz guter Therapieerfolge werden zu wenige Patienten adäquat behandelt, was neben vermeidbarem Leid nicht zuletzt auch zu hohen Kosten für das Gesundheitssystem führt. Es wäre daher zu wünschen, dass die besonderen Probleme depressiver Diabetespatienten in der Neufassung der DMP-Programme Diabetes und den geplanten Konzepten zur integrierten Versorgung Depression [17] berücksichtigt werden. Literatur beim Verfasser Anschrift des Verfassers: Dr. phil Dipl.-Psych. Bernhard Kulzer Diabetes-Zentrum Bad Mergentheim Theodor-Klotzbücher-Str. 12 D-97980 Bad Mergentheim Tel.: 07931/594-151, Fax: 07931/594-89-151 E-Mail: [email protected] – Zusammenfassung | MMW-Fortschr. Med. 147 (2005), 374–377 Depressionen – eine entscheidende Barriere der Diabetestherapie Depressionen stellen bei Diabetespatienten eine wesentliche Behandlungsbarriere dar. Dies gilt gleichermaßen für Menschen mit depressiver Stimmungslage (subklinisch) wie auch Patienten mit klinisch manifester Depression. Besonders bei Patienten mit emotionalen Problemen im Zusammenhang mit der Erkrankung, rezidivierenden schweren Hypoglykämien und Folgeerkrankungen ist auf eine Depression zu achten. Die Diagnose ist relativ einfach mithilfe eines strukturierten Gesprächs oder unkompliziert auszufüllenden Fragebögen möglich. Das Ansprechen der 40 | 377 Problematik und der Besuch einer Diabetesschulung können ein erster Schritt zur Behandlung der Depression sein. Bei der medikamentösen Therapie ist auf mögliche Neben-/Wechselwirkungen mit der Diabetestherapie zu achten. Schlüsselwörter: Diabetes mellitus – Depression – Therapie – Leitlinie Depression – An Important Obstruction to the Treatment of Diabetes In diabetics, depressive states represent a major impediment to treatment. This applies equally to persons with depressive mood (subclinical) and patients with clinically manifest depression. Particular consideration should be given to the possibility of depression in patients with emotional problems associated with the disease, recurrent episodes of severe hypoglycemia, and sequelae. The diagnosis is relatively easy to establish with the aid of a structured talk or an easy-tocomplete questionnaire. Discussing the problem with the patient and referring him/her to a teaching program may be the first step towards treating the depression. When considering medication, possible side effects and interactions with diabetic therapy must be taken into account. Keywords: Diabetes mellitus – Depression – Therapy – Guidelines MMW-Fortschr. Med. Nr. 17 / 2005 (147. Jg.)