Diskrete Mathematik - Universität Bielefeld

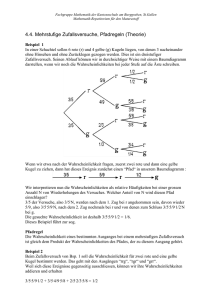

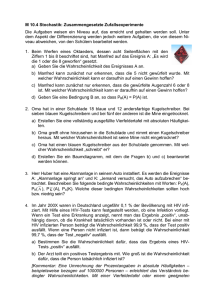

Werbung