30 Der Formenkreis der Borderline

Werbung

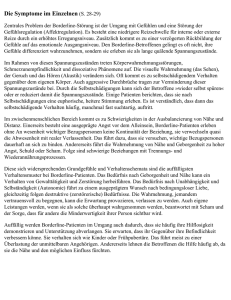

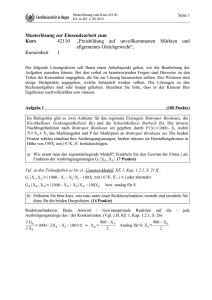

30 Der Formenkreis der Borderline-Störungen – Versuch einer deskriptiven Systematik auf psychoanalytischer Grundlage Birger Dulz1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Bestandsaufnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Symptome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Borderline-Störungen versus andere Persönlichkeitsstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Die Borderline-Störungen als Organisationsniveau . . . 336 Einleitung1 Dieses Kapitel mag manchem, gerade jüngerem Leser wie ein Anachronismus erscheinen, ein Rückfall in frühwissenschaftliche Zeiten mit ihren Syndromen, Klassifikationen und Einteilungen auf der Basis klinischer Erfahrung. Gerade um diese Wissenschaftsphase zu überwinden, gilt aktuell ein möglichst anti-ätiologisches Krankeitsverständnis ohne jede Theorie von Zusammenhängen als besonders wissenschaftlich: Stichwort Komorbidität. Nur die Phänomene werden aufgelistet – und in wissenschaftlichen Untersuchungen haben Menschen mit schweren Störungen dann acht Achse-I-Störungen und fünf Achse-II-Störungen nach DSM. Spätestens wenn wir solche Menschen behandeln, greifen wir jedoch alle implizit auf Konzepte von Zusammenhängen, Dynamiken, Hierarchisierungen und Synopsis zurück – zumindest um einschätzen zu können, ob eine neue Symptombildung nun ein therapeutischer Fortschritt oder ein Rückschritt ist. Wenn eine Patientin, die sich bisher oft verletzt hat, dies in den letzten Wochen weniger tut, dafür aber deutlich depressiver wird, dann werden dies wohl alle erfahrenen Therapeuten jeder Therapierichtung als Therapiefortschritt werten; aber auf der Basis welcher 1 Angela Schneider (1951–1994) hat dieses Modell des Formenkreises der Borderline-Störungen mit erarbeitet. Sie konnte es schließlich aufgrund einer schweren Erkrankung nicht mehr mit ausformulieren. Angela Schneider ist dieser Beitrag gewidmet. Versuch einer Systematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Der Formenkreis der Borderline-Störungen . . . . . . . . . 337 Differenzierung nach Ausrichtung der Aggression . . . 341 Synthese aus Formenkreis und Aggressionsausrichtung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Kasuistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 impliziten Theorie eigentlich? Noch längst nicht alle diese Zusammenhänge sind empirisch geklärt. Um die Therapie von Borderline-Patienten zu verbessern, mache ich meine impliziten Theorien hier explizit und stelle ein systematisiertes Konstrukt vor, das auf der psychoanalytischen Theorie und auf Jahrzehnten klinischer Erfahrung fußt. Es hat sich zum Verständnis bewährt und erleichtert die Therapieplanung sowie die Einschätzung von Therapie-Fortschritten und -Rückschritten. Gleichzeitig ist es engagiert formuliert, weil es ein Plädoyer ist: Ich plädiere hier gegen eine Selbstreduktion im Denken, gegen eine Abwertung von Theoriebildungen und Klinik, die zumindest in der Therapie ein weit größerer Verlust ist als der oft propagierte Gewinn an wissenschaftlicher Klarheit und Präzision, den die rein phänomenologische Perspektive angeblich bringt. Mir ist klar: Hier kann man auch entgegengesetzter Meinung sein. Gut so. Hinsichtlich der Borderline-Störungen existiert einerseits ein deskriptives (d. h. psychiatrisches) Bild, das die gesamte Psychopathologie umfasst (s. Kap. 4). Vielfach wird aus der Symptomfülle und den typischen Symptomwechseln geschlossen, dass eine Komorbidität vorliege. Für manche geht das Konzept von Komorbidität so weit, dass sie annehmen, hier bestünden mehrere Krankheiten summarisch unverbunden nebeneinander. Symptome hält Kernberg (1975, 1990, S. 25) allerdings für nicht mehr als Verdachtsmomente: Sie könnten »als Hinweise auf eine zugrunde liegende Borderline-Persönlichkeitsstruktur dienen«. Hier muss auf den Unterschied zwischen Borderline-Persönlichkeitsstö- 30 Der Formenkreis der Borderline-Störungen – Versuch einer deskriptiven Systematik auf psychoanalytischer Grundlage rung (nach DSM bzw. ICD) und dem psychodynamischen Konzept der Borderline-Persönlichkeitsorganisation hingewiesen werden (s. hierzu Kap. 28). Aus Symptomen allein auf eine Komorbidität zu schließen, ignoriert denn auch fundamentale, vor allem psychoanalytische Erkenntnisse zu Borderline-Störungen: Ein phänomenologisches Konzept ignoriert nicht, sondern konzeptualisiert einfach anders. So wird die Homogenität der strukturellen Aspekte bei einer rein additiv-phänomenologischen Sichtweise nicht zur Kenntnis genommen. Die DSM-Sichtweise hält die psychoanalytische schlicht für eine entbehrliche Überinterpretation: Die Diagnose einer Borderline-Störung kann nach psychoanalytischer Auffassung nur aufgrund der strukturellen Analyse gestellt werden – von der intrapsychischen Struktur und nicht der ohnehin sehr wechselhaften Symptomatik hängt schließlich die interpersonelle Situation, also die Beziehungsgestaltung ab, welche von kaum einer anderen psychiatrischen Störung so affiziert wird wie von der Borderline-Störung. Wir (auf den Borderline-Stationen der Asklepios Klinik Nord in Hamburg) setzen – was auch als Integration psychiatrischen und psychoanalytischen Wissens verstanden werden kann – bei der Diagnostik drei »Komponenten« ein, die alle erfüllt sein müssen, wenn wir von einer BorderlineStörung sprechen: •• eine positive strukturelle Analyse (d. h. der Nachweis der typischen Abwehrmechanismen; s. Kap. 2.14 Lohmer) •• das Diagnostische Interview für das Borderline-Syndrom (DIB-R; Gunderson 1985; s. Kap. 29) •• das DSM (s. Kap. 4 und Anhang) Somit legen wir mit voller Berücksichtigung sowohl deskriptiver als auch struktureller Aspekte strenge Kriterien an. Bestandsaufnahme Symptome Im Rahmen einer 180 Borderline-Patienten umfassenden Studie diagnostizierten Fyer, Frances et al. (1988) bei 91 % zusätzliche Diagnosen im Sinne einer Komorbidität – die Autoren schließen daraus, dass die Gruppe der BorderlinePatienten sehr heterogen sei (s. Kap. 13). Auch Fiedler (1994, 1995) betont die Komorbidität von spezifischen psychischen Störungen bzw. Syndromen – erwähnt werden unter anderem Affektive Störungen, somatoforme Störungen und Essstörungen sowie Persönlichkeitsstörungen. Gunderson und Kolb hatten schon 1978 die Vielfalt der Symptome zum Anlass genommen, eine Entwicklung geeigneter diagnostischer Kriterien zur Abgrenzung der Borderline-Störung gegen andere Krankheitsbilder vor- zunehmen. Als Ergebnis ihrer Überlegungen entstand das »Diagnostische Interview für das Borderlinesyndrom« (DIB bzw. DIB-R; Gunderson 1985; s. auch Kap. 29). Das DIB ist eine der Möglichkeiten, eine Homogenität der BorderlinePatienten nachzuweisen. Allerdings liegt die Homogenität weniger im deskriptiven und somit »oberflächlichen« Bereich, sondern letztlich in der intrapsychischen Struktur, der Borderline-Persönlichkeitsorganisation im Sinne Kernbergs (s. Kap. 28). Eine Homogenität der BorderlineStörungen ist also nicht auf dem rein symptombezogenen psychiatrischen Weg, sondern nur unter Anwendung psychoanalytischer Verständniskonzepte zu erkennen. Mittels des DIB untersuchten Swartz, Blazer et al. (1990) eine große Population (die Stichprobe wurde aus der Bevölkerung zufällig ausgewählt) und stellten bei den als Borderline-Patienten identifizierten Personen fest, dass bei 48,4 % vier und mehr verschiedene Diagnosen gestellt worden seien, während dieses in der Gesamtpopulation nur bei 2,7 % der Untersuchten vorgekommen wäre. Zu den genannten Diagnosen zählen bei •• 56,4 % eine allgemeine Angsterkrankung (Gesamtpopulation 4,7 %), •• 41,1 % eine einfache Phobie (8,6 %), •• 40,7 % eine Major Depression (2,4 %), •• 34,6 % eine Soziophobie (2,1 %), •• 34,4 % eine posttraumatische Stresserkrankung (7,2 %), •• 12,9 % eine Schizophrenie bzw. schizophreniforme Symptome (0,5 %), •• 9,6 % eine Manie (0,4 %) und bei •• 8,3 % eine Somatisierungsstörung (0,2 %). Marziali, Munroe-Blum und Links (1994) fanden, dass 39 % der Borderline-Patienten auch Zeichen einer Major Depression, 19 % eine Alkohol- und 15 % eine Drogenabhängigkeit aufweisen. Auf eine Assoziation Affektiver Störungen mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung weisen auch Maier, Lichtermann et al. (1992) hin (s. Kap. 32). Garyfallos, Adamopoulou et al. (1994) belegten, dass bei gemeinsamem Vorkommen von Angst und Depression in der Mehrzahl der Fälle (84 %) eine Persönlichkeitsstörung vorliegt, zumeist eine Borderline-Störung (37 %). Wir gehen davon aus, dass Angst das Zentralsymptom der Borderline-Störungen darstellt – als letzte Stufe der Angstentwicklung, die mit der Vernichtungsangst des Säuglings im Sinne Winnicotts beginnt und ihre Wiederbelebung durch die Realtraumatisierung erfährt (Dulz 1999). Diese archaische und traumatische sogenannte frei flottierende Angst – sie entspricht aufgrund ihrer frühkindlichen Wurzeln mehr einer Grund- denn einer konkreten Erwartungsangst – wird automatisch als eine innerseelische Abwehr gegen unbewusst erwartete Bedrohungen (im Rahmen von Beziehungen) aufgebaut. Sie äußert sich oft getarnt 329 330 III Klassifikation und Diagnostik sowohl auf der deskriptiven wie der strukturellen Ebene (Dulz u. Schneider 1995, 1996; s. Kap. 34; Kap. 54). Säuglingsangst: Winnicott (1953, 1984, S. 60 f.) postulierte eine mit Angst zusammenhängende Vernichtungsdrohung: »Sein und Vernichtung sind die beiden Alternativen.« Im Tierreich wird das ganz deutlich: Angst vor Vernichtung steuert das Verhalten selbst primitiver Lebewesen. An anderer Stelle ergänzt Winnicott (1978, 1992, S. 32): »Falsches Halten ruft im Kind extremes Unbehagen hervor; es ist die Grundlage für: … das Gefühl, die äußere Realität sei zur Beruhigung nicht zu gebrauchen, und andere Ängste, die gewöhnlich als ›psychotisch‹ bezeichnet werden.« Er führt weiter aus (1953, 1984, S. 74), dass das Baby ein unreifes Wesen sei, das ständig am Rande unvorstellbarer Angst stehe, die nur wenige Varianten habe, »von denen jede der Schlüssel zu einem Aspekt der normalen Entwicklung ist: 1. Zusammenbrechen, 2. unaufhörliches Fallen, 3. keine Beziehung zum Körper haben, 4. keine Orientierung haben.« Dieses sind Beschreibungen unspezifischer, diffuser, frei flottierender Ängste eines Säuglings, der zwar eine konkrete Gefahr nicht erkennen, sie auch nicht phantasieren kann, aber dennoch Angst vor dem innerseelischen »GAU« haben kann – ohne eine Idee, wie dieser »größte anzunehmende Unfall« aussehen könnte. Der einzige Schutz dagegen ist – Winnicott folgend – die »haltende Funktion«. So wie der Säugling, der wie alle Primaten ein »Tragling« ist und das Gehaltenwerden braucht, die haltende Funktion wahrnimmt, nimmt er deren Fehlen wahr (Bürgin u. Meng 2000; s. Kap. 17). Auch Dornes (1997) geht davon aus, dass Furcht ab einem Lebensalter von sechs bis sieben Monaten empfunden werden kann, einige Komponenten eines Ausdrucks von Angst auch schon früher. Er betont, dass Säuglinge nicht phantasieren könnten. In aktueller Sichtweise können sie noch nicht mentalisieren (s. Kap. 52). Deshalb hätten sie in erster Linie realistische Ängste, die zeitlich begrenzt seien, sofern sich die Angst auslösende Situation verändere. Ich meine also, dass der Säugling durchaus eine Vernichtungsangst erlebt, denn er kann nicht ahnen, dass das Essen schon naht, wenn der Hunger bereits vorhanden ist, oder dass die Decke schon bereit liegt, wenn er zu frieren beginnt. In einer Psychotherapiegruppe habe ich Winnicotts Beschreibung der Vernichtungsangst von Säuglingen wiedergegeben, ohne jedoch zu sagen, worauf sich diese Definition bezieht; in seltener Einhelligkeit meinten die Patienten, dass man ihre Angst ganz genau so beschreiben könne. Traumafolge Angst: Die erste und unmittelbare Reaktion auf das Trauma ist Angst um sich selbst, da das Trauma als vitale Bedrohung erlebt wird – auch aufgrund der im Unbewussten gespeicherten Erinnerungen an die Vernichtungsangst des Säuglings. Frühkindliche prätraumatische Erfahrungen und wohl auch pränatale Erfahrungen (Piontelli 1996) können also prädisponierend sein, zumal das Realtrauma innerhalb einer meist lange vorher bestehenden Familienatmosphäre entsteht (natürlich kann Todesangst in einer traumatisierenden Situation auch ohne Prädisposition entstehen). Erst später, manchmal erst lange Zeit nach dem Trauma, erfolgt eine beziehungsbezogene Reaktion, also Wut bzw. Hass; Wut als objektbezogenes Gefühl halte ich also erst für die zweite affektive Reaktion auf Traumata. Dies betrifft Hass bzw. Wut auf den Täter wie auch – insbesondere nach Inzesterlebnissen – Hass und Wut auf sich selbst. Auch Scham – stets nur in Verbindung mit Objekten auftretend – stellt keine direkte erste Reaktion während eines Inzest oder einer Vergewaltigung, geschweige denn einer Misshandlung dar. Stets und zunächst wird aber während der Traumatisierung Angst um sich selbst erlebt, mit der Folge z. B. von Dissoziationen als Angstentlastung – als gelte die Bedrohung dann nur dem Körper wie einer leeren Hülle, aber nicht dem Selbst. Die vitale Bedrohung per se ist wichtiger und wird eher wahrgenommen als die Personifizierung des Täters bzw. die Entwicklung von Affekten ihm oder Dritten gegenüber. Aus diesem Grund können – so unsere klinische Erfahrung – Vergewaltigungsopfer zwar meistens das Trauma genau erinnern, seltener aber den fremden Täter beschreiben. Deneke (1999, S. 101) führt bezüglich der Erinnerung von Traumatisierungen an einen weiteren Aspekt heran: Traumatisierungserinnerungen würden im deklarativ-expliziten Gedächtnis gespeichert werden, wobei die hierfür notwendige Hippocampusformation in den ersten Lebensjahren noch zu unreif sei, um explizite Gedächtnisinhalte speichern zu können; das emotionale Gedächtnis hingegen sei in dieser frühen Lebensphase voll funktionsfähig: »Auf diese Weise würde zwanglos erklärbar, daß lebensgeschichtlich frühe intensive Gefühlserfahrungen [Anm. d. Autors: dies betrifft auch die oben erwähnte Vernichtungsangst von Säuglingen] unter Bedingungen, die den Früherfahrungen zumindest partiell ähneln, reaktiviert werden können – ohne dass eine Chance besteht, den zugehörigen Kontext, die seinerzeit erlebte Gesamtsituation, mnestisch zugänglich zu machen.« Frei flottierende, diffuse (Borderline-)Angst: Um diese un- erklärliche, den Patienten permanent bedrohende Angst zu reduzieren, erfolgt die Ausbildung vielfältiger Abwehrmechanismen und Symptome (Abb. 30-1). Zu ihnen gehört auch Aggression, die im Sinne einer Externalisierung der eigenen Entängstigung und Entlastung dient – z. B. bei Skins Aggressionen gegen vermeintlich bedrohliche Personen wie Ausländer. Angst ist also die Basis von Wut/ Hass/Aggression (s. auch Kernberg 1997a; 1997c). Diese 30 Der Formenkreis der Borderline-Störungen – Versuch einer deskriptiven Systematik auf psychoanalytischer Grundlage antisoziales Verhalten Fremdaggressivität Autoaggressivität (»Schnippeln«) dissoziative Symptome einschließlich sog. multiple Persönlichkeit Konversionssymptome Suizidalität/Suizid Drogenabusus/Spielen multivariante Sexualität Depressivität/ innere Leere Essstörungen frei flottierende Angst Zwänge psychosenahe Symptome (Pseudohalluzinationen, Paranoia) Phobien deskriptive Ebene Ich-Schwäche strukturelle Ebene Spaltung + Abb. 30-1 Mechanismus zur Reduktion der frei flottierenden, diffusen Angst bei BorderlinePatienten. + + + projektive Identifizierung + primitive Idealisierung + Verleugnung + Omnipotenz/Entwertung Angst ist später fast permanent vorhanden, manchmal abgewehrt und nicht spürbar, aber in engen Beziehungen stets verstärkt – also auch in der Therapie. Zwei interessante neue Aspekte zum Thema konnte Dörner (1998) empirisch belegen. Angst gehöre neben Depression zu den häufigsten Affekten von Borderline-Patienten – so jedenfalls die Selbsteinschätzung; die Patienten wurden allerdings (im Rahmen des DIB; s. Kap. 29) von den Interviewern relativ selten als ängstlich bzw. furchtsam eingeschätzt: »Es besteht hier also eine Divergenz zwischen dem, was die Patienten von sich berichten und dem, was von den Interviewern bei ihnen wahrgenommen wird« (a. a. O., S. 75). Dies kann als Hinweis auf die Verleugnung von Angst gesehen werden. Eine Clusteranalyse von Dörner erbrachte ferner, dass es bei den Borderline-Patienten zwei Untergruppen (mit laut DIB-Gesamtscore vergleichbarer Schwere der Störung) gebe: Die eine Gruppe mit hohen Werten im Bereich Wut habe niedrige Werte im Bereich Angst vorgewiesen und die andere Gruppe mit hohen Werten im Bereich Angst niedrige Werte im Bereich Wut: »Dies läßt den Schluß zu, daß Wut und Angst nicht in gleichem Maße zusammen auftreten und sich die Patienten dieser Stichprobe in den Gruppen anhand dieser Emotionen unterscheiden lassen« (a. a. O., S. 107 f.). Ich vermute auf der Basis unserer klinischen Erfahrung und unserer empirischen Daten, dass die Hilfsmechanismen der Spaltung Gruppe, welche vor allem Angst verspürt, primär sexuell missbraucht und jene mit Wut primär körperlich misshandelt wurde (s. Kap. 21). Bei der in Abbildung 30-1 skizzierten Bedeutung der Angst liegt es nahe, dass Mut einen entscheidenden Faktor für einen Therapieerfolg darstellt: Mut, es anders zu machen. Letztlich kennt jeder diesen Mut, etwa bezüglich von Verhaltensmustern bei Konflikten in Liebesbeziehungen. Borderline-Patienten benötigen sehr viel mehr Mut, Neues in Beziehungen zu probieren. Gerade das wäre aber nötig, um die Verankerung alter Beziehungserfahrungen in den neuronalen Netzwerken zu »entschärfen«. Zanarini (s. Kap. 5) geht von Symptomen aus, die in Beziehung zum Temperament stünden, hier könnte der Unterschied zwischen remittierten und nicht remittierten BorderlinePatienten liegen. Aus meiner Sicht stützt das meine obige Hypothese: Mut hat sicher eine enge Beziehung zu dem, was von Zanarini dem Temperament zugerechnet wird. Die Vielfalt der Symptomatik der Borderline-Störungen – meines Erachtens als Versuch der Entängstigung zu verstehen – wird auch in zahlreichen anderen Publikationen beschrieben. So erkannten Nace, Saxon und Shore (1983) 12,8 % von Alkoholkranken als Borderline-Patienten; McGlashan (1987) stellte bei 65 % der Borderline-Patienten einen Drogenabusus fest (s. Kap. 43). Nowack (1992) 331