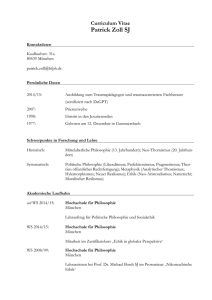

Vs 5

Werbung