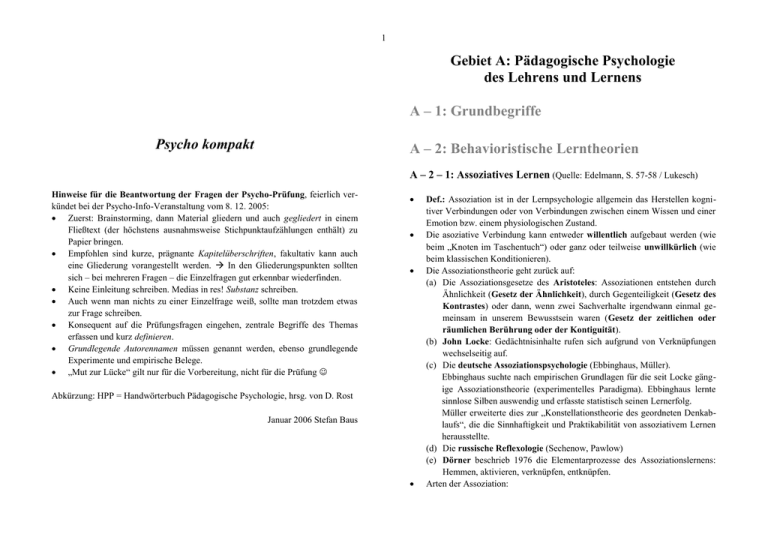

Psycho_kompakt - EWS

Werbung