Gedächtnis und Wissen

Werbung

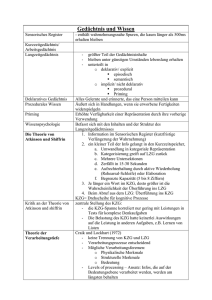

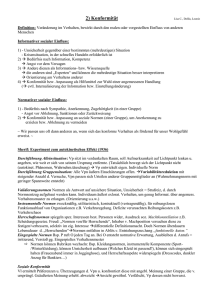

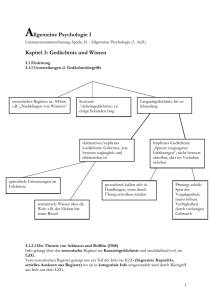

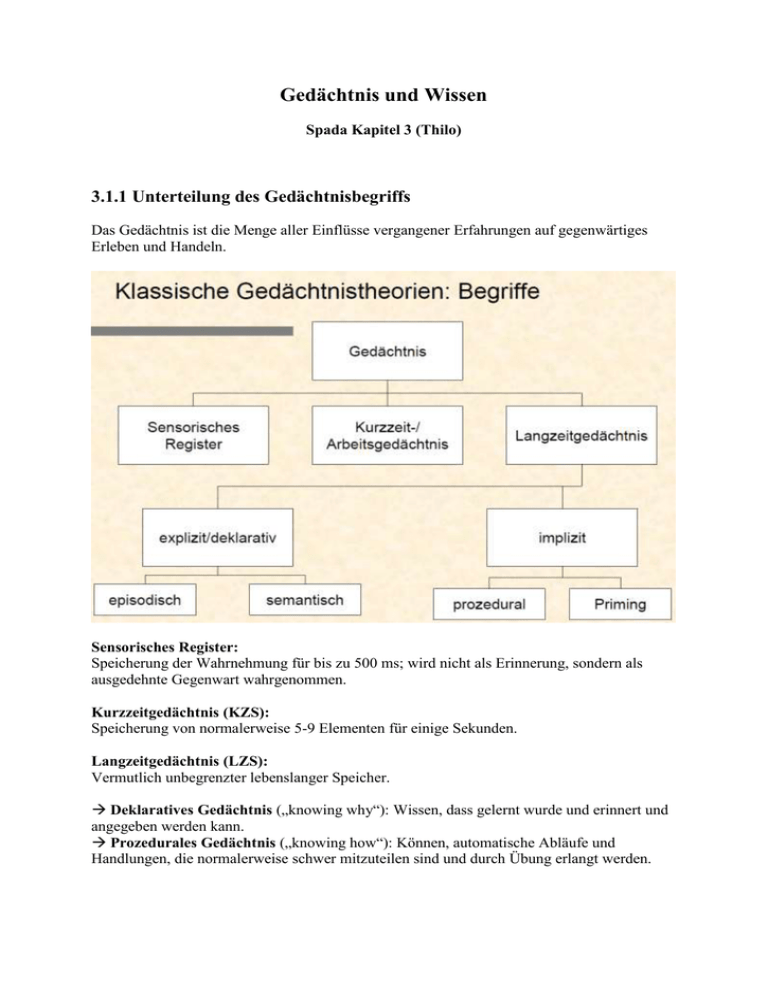

Gedächtnis und Wissen Spada Kapitel 3 (Thilo) 3.1.1 Unterteilung des Gedächtnisbegriffs Das Gedächtnis ist die Menge aller Einflüsse vergangener Erfahrungen auf gegenwärtiges Erleben und Handeln. Sensorisches Register: Speicherung der Wahrnehmung für bis zu 500 ms; wird nicht als Erinnerung, sondern als ausgedehnte Gegenwart wahrgenommen. Kurzzeitgedächtnis (KZS): Speicherung von normalerweise 5-9 Elementen für einige Sekunden. Langzeitgedächtnis (LZS): Vermutlich unbegrenzter lebenslanger Speicher. Deklaratives Gedächtnis („knowing why“): Wissen, dass gelernt wurde und erinnert und angegeben werden kann. Prozedurales Gedächtnis („knowing how“): Können, automatische Abläufe und Handlungen, die normalerweise schwer mitzuteilen sind und durch Übung erlangt werden. Explizites Gedächtnis bezeichnet Gedächtnisinhalte, die der Person bewusst zugänglich sind, was sich durch Nachfragen überprüfen lässt. Damit fällt das explizite Gedächtnis mit dem deklarativen zusammen. Implizites Gedächtnis bezeichnet Gedächtnisinhalte, die nicht bewusst erinnert werden, aber eine Auswirkung auf das Verhalten haben wie das nicht mitteilbare prozedurale Wissen und Priming. Unterteilung des deklarativen Gedächtnisses in episodisches (Erlebnisse, entspricht dem Alltagsverständnis von Gedächtnis) und semantisches (Wissen über die Welt) Gedächtnis. 3.1.2 Klassische Gedächtnistheorien 3.1.2.1 Atkinson und Shiffrin Alle Stimuli aus den Sinnesorganen gelangen ins sensorische Register, von wo aus ein kleiner Teil der gespeicherten Information seriell (eine Info nach der anderen) ins begrenzte KZS weitergeleitet wird. Welche Informationen das sind wird durch die Ausrichtung der Aufmerksamkeit bestimmt und unterliegt somit der willentlichen Kontrolle der Person. Im KZS wird die sensorische Information zu einer kategorialen Repräsentation (Zuordnung zu einer Kategorie: 3 Striche werden ein A); den Reizen wird also Sinn gegeben. Dies geschieht mit Hilfe von Informationen aus dem LZS. Die Überführung vom KZS ins LZS geschieht über die Rehearsal-Schleife. Informationen, die nicht aktiv wiederholt werden, verschwinden nach 15 bis 30 Sekunden; werden sie wiederholt und sind in der Schleife werden sie mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit automatisch ins LZS überführt; d.h. je länger sie in der Schleife sind, desto wahrscheinlicher gelangen sie ins LZS. Das LZS wird als unbegrenzter Speicher gesehen. Begrenzungen der Erinnerung entstehen dadurch, dass die Informationen nicht gefunden werden. Erinnerung ist in diesem Modell Rückführung von Information vom LZS ins KZS zur weiteren Verarbeitung, die als Denken erlebt wird. 3.1.2.2 Die Theorie der Verarbeitungstiefe Hier wird nicht zwischen KZS und LZS getrennt. Oberflächliche Verarbeitung der Informationen führt zu schnell zerfallenden Gedächtnisspuren während tiefere Verarbeitung dauerhafte Repräsentationen schafft. Verarbeitung geschieht in mehreren Schritten: 1. Aufnahme der Reize und Verarbeitung ihrer physikalischen Merkmale (z.B. Stimmlage) 2. Verarbeitung struktureller Merkmale (z.B. Abfolge der Phoneme) 3. Analyse der Bedeutung Nicht alle Reize durchlaufen alle Verarbeitungsschritte. Als besonders tief gelten die verarbeitet, bei denen auch die Bedeutung analysiert wird. Sie sollten auch am längsten behalten werden. Experimentell lässt sich das durch Orientierungsaufgaben prüfen, die zusätzlich zu der Aufgabe, sich eine Wortliste zu merken, gestellt werden. Manche Aufgaben legen eine oberflächliche Verarbeitung nahe („Ist das Wort in Großbuchstaben geschrieben?“), andere eine tiefe („Bezeichnet das Wort ein Tier?“). Effekte ließen sich finden. Sowohl Atkinson und Shiffrins Theorie als auch die Theorie der Verarbeitungstiefe sind empirisch nicht haltbar, führten jedoch grundlegende Konzepte und Paradigmen der Gedächtnisforschung ein. 3.2 Das Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis Heute meist Arbeitsgedächtnis genannt, so dass nicht mehr die zeitliche Dauer der Erinnerung im Vordergrund steht, sondern die Funktion, die es beim Denken übernimmt. 3.2.1 Unterscheidung von Kurz- und Langzeitgedächtnis In der Kognitionspsychologie werden für Unterscheidungen zwischen zwei verschiedenen Gedächtnissystemen so genannte doppelte Dissoziationen betrachtet. Eine doppelte Dissoziation bedeutet, dass die messbaren Indikatoren für die beiden voneinander zu unterscheidenden Systeme unabhängig voneinander variieren können. Wenn also die Veränderung einer Variable A einen Einfluss auf die Leistung des KZS hat und nicht auf das LZS, die Veränderung einer Variable B hingegen nur Einfluss auf das LZS hat und nicht auf das KZS, liegt eine doppelte Dissoziation vor. Wenn viele solcher Dissoziationen gefunden werden, führt dies zu der Annahme unabhängiger Systeme. Die wichtigsten Befunde hierzu liefern selektive Ausfälle neurologisch geschädigter Patienten und Experimente mit seriellen Positionskurven. 3.2.1.1 Primacy- und Recency- Effekte in seriellen Positionskurven Eine serielle Positionskurve entsteht, wenn die Elemente einer Merkliste ihrer Reihenfolge nach auf der x-Achse abgetragen werden und die jeweils dazugehörige Erinnerungsleistung auf der y-Achse. Für eine Wiedergabe der Elemente direkt nach dem Lernen ergibt sich normalerweise ein typisches Muster mit einer besseren Leistung am Anfang und am Ende, was als Primacy- bzw. Recency- Effekt bezeichnet wird. Der Primacy- Effekt wird durch häufigeres stilles Wiederholen der Elemente erklärt (Rehearsal). Wenn die Häufigkeit des Rehearsals gemessen und als weitere Kurve in ein Schaubild mit der seriellen Positionskurve eingezeichnet wird, verlaufen diese auch sehr ähnlich bis der Recency- Effekt einsetzt. Dieser muss folglich anders erklärt werden. Da die letzten Elemente der Liste meist als erstes wiedergegeben werden, geht man davon aus, dass diese sich noch im KZS befinden. Empirische Dissoziationen: - Darbietungsrate (längere Lernzeit) - Worthäufigkeit (seltene vs. häufige Worte) - Inzidentelles Lernen (ohne bestimmte Aufgabe) Einfluss auf Elemente am Anfang und in der Mitte der Wortliste, nicht aber auf das Ende - andere Aufgabe nach dem Lernen der Liste Einfluss auf Elemente am Ende, nicht aber auf Anfang und Mitte stützt Trennung der Systeme KZS und LZS Wenn nach jedem Element der Liste Distraktionen kommen, zeigt sich der Recency- Effekt wieder. Außerdem erinnerten sich Rugbyspieler an ihr letztes Spiel besser als an vorherige, egal wie viel Zeit seither vergangen war. Recency- Effekt über längere Zeiträume; spricht gegen KZS als Auslöser Daraus wurde wiederum von einigen Forschern die Annahme abgeleitet, dass es doch nur ein Gedächtnissystem für kurz- und langfristige Erinnerungen gibt. Hier wird die bessere zeitliche Diskriminierbarkeit jüngerer Elemente als entscheidend gesehen. Diese hängt vom Intervall zwischen den verschiedenen Informationen (Liste: 1s; Rugbyspiele: 1 Woche) und vom Intervall zwischen Information und Wiedergabe ab (Liste: Sekunden; Rugbyspiele: Wochen) Zeitliche Diskriminierbarkeit: D = Intervall zwischen Elementen / Intervall zwischen Element und Wiedergabe Diese Formel erklärt den Recency- Effekt auf allen Zeitskalen. Deshalb ist der RecencyEffekt keine ausreichende Evidenz für eine Trennung zwischen KZS und LZS. Paradigmen der Gedächtnisforschung Die traditionelle Gedächtnisforschung arbeitet fast ausschließlich mit Experimenten, bei denen die VPn sich Listen mit Wörtern, Silben oder Buchstaben merken und wiedergeben müssen. Wiedererkennen (recognition): Elemente werden präsentiert und VPn muss entscheiden, ob sie in der vorher gelernten Liste enthalten waren. Frei Wiedergabe (free recall): Wiedergabe der Elemente in beliebiger Reihenfolge Wiedergabe in vorgegebener Reihenfolge (serial recall): Wiedergabe in dargebotener oder umgekehrter Reihenfolge Wiedergabe mit Hinweisreizen (cued recall): Hinweisreize bei der Wiedergabe sollen VPn an Elemente erinnern Gezielte Wiedergabe (probed recall): Ein Indikator zeigt an, welches Wort als nächstes wiedergegeben werden soll. Dieser kann die Listenposition, ein vorangegangenes Wort oder ein vorher verknüpftes Wort (Paarassoziation) sein. Wichtige UV solcher Aufgaben: Listenlänge, serielle Position, Lernzeit pro Element, Intervall zwischen Lern- und Wiedergabephase, Art des Materials (Wörter, Silben) Wichtige AV solcher Aufgaben: Reaktionszeit (v.a. beim Wiedererkennen), Anzahl richtiger Antworten Verfahren zur Messung der Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnisspanne KZS: VPn müssen sich Listen mit Ziffern merken, wobei man mit kurzen Listen (z.B. 3 Elemente) beginnt und nach 2 bis 4 Listen dieser Länge Listen mit einem Element mehr verwendet. Das geht so lange, bis weniger als die Hälfte der Listen korrekt wiedergegeben werden können. Die KZS- Spanne ist also die Anzahl der Elemente der größten Listenlänge, bei der die VP noch die Hälfte der Listen korrekt wiedergeben konnte. Normalerweise liegt diese rund um die „magische Zahl 7 +/- 2“. Die Leistung ist bei Buchstaben und Wörtern etwas schlechter, aber sehr ähnlich, was zu der Annahme geführt hat, dass verschieden große Informationsmengen (ein Wort besteht aus mehreren Buchstaben), so genannte Chunks, jeweils ein Element bilden können. Ein Chunk ist eine Informationsstruktur, die für eine Person eine feste Einheit bildet. Hier zeigen sich deutliche interindividuelle Unterschiede (z.B. ist nur für deutsch sprechende Menschen ein deutsches Wort ein Chunk). AG: Die Wiedergabe von einzelnen Elementen wird hier mit der Verarbeitung von Sätzen kombiniert. Die Vpn lesen eine Liste von Sätzen, entscheiden direkt nach jedem Satz, ob dieser wahr oder falsch ist und sollen am Ende der Liste jeweils das letzte Wort jedes Satzes wiedergeben. Auch hier werden die Listen nach und nach verlängert. 3.2.1.2 Selektive Ausfälle des KZS und LZS Es gibt Fälle von anterograder Amnesie, bei der der langfristige Erwerb neuer Informationen gestört ist (Übergang vom KZS ins LZS), obwohl die Spanne des KZS völlig normal ist. Andere Forscher berichten von Personen mit eingeschränkter Spanne des KZS, die trotzdem normale Erinnerungsleistungen bei Wortlisten zeigten, allerdings keinen Recency- Effekt. Diese Befunde stellen eine doppelte Dissoziation von KZS und LZS dar und legen nahe, dass die verschiedenen Systeme verschiedene anatomische Grundlagen aufweisen. 3.2.2 Zugriff auf das KZS: Die Experimente von Sternberg Uns stehen Informationen im KZS direkt zur Verfügung und müssen nicht erst aus dem LZS abgerufen werden. Sternberg untersuchte, wie schnell Informationen im KZS verwendet werden können, indem er Personen kurze Listen lernen ließ, ihnen danach Elemente präsentierte und sie entscheiden ließ, ob diese Teile der Liste waren. Dabei wurde die Reaktionszeit gemessen. Sternberg untersuchte zwei mögliche Prozesse für die Entscheidung: Personen vergleichen mental das vorgelegte Element mit allen Elementen der Liste. Dieser Prozess wird entweder abgebrochen, wenn eine Entsprechung gefunden wird (serielle Suche mit Abbruch) oder in jedem Fall bis zum Ende der Liste fortgesetzt (serielle Suche ohne Abbruch). In beiden Fällen müsste die Reaktionszeit mit der Listenlänge ansteigen, wobei bei der Suche mit Abbruch die Reaktionszeit für negative Ergebnisse (Element nicht in der Liste) schneller steigen sollte als für positive (da bei positiven Ergebnissen die Suche im Schnitt in der Mitte der Liste endet). Die Reaktionszeit steigt tatsächlich linear mit der Listenlänge an. Ansonsten entsprachen seine Daten (im Gegensatz zu einigen späteren Experimente) eher der seriellen Suche ohne Abbruch. Heute geht man sogar eher von einer parallelen Verarbeitung (gleichzeitiger Vergleich aller Elemente) aus, da sich deutliche Recency- Effekte zeigen und die serielle Suche mit Abbruch nur Primacy- Effekte zeigen sollte und bei der seriellen Suche ohne Abbruch die Listenposition keine Rolle spielen dürfte. Allerdings lässt sich dadurch die mit der Listenlänge ansteigende Reaktionszeit nur ungenügend erklären. 3.2.3 Probleme mit dem Modell von Atkinson und Shiffrin Atkinson und Shiffrin wiesen dem KZS eine zentrale Rolle sowohl beim Lernen als auch beim Informationen aus dem LZS Abrufen und zu Verwenden zu. Alle Probleme und Ausfälle oder eine von Natur aus geringe Spanne sollten jegliches Lernen und Denken erschweren oder unmöglich machen. Es wurden verschiedene Evidenzen, die gegen diese Annahmen sprechen, gefunden: z.B. gab es einige neurologische Patienten, die eine sehr kurze KZS- Spanne hatten und trotzdem gut mit dem Leben und kognitiven Aufgaben zu Recht kamen. Außerdem wirkte sich bei Experimenten weder eine Belastung des KZS mit 3 noch mit 6 Ziffern, die sich VPn merken mussten, negativ auf die Leistung bei einer Aufgabe aus. Die versuchte Blockierung verhinderte nicht einmal den Recency- Effekt. Andere Forscher fanden geringe Korrelationen von KZS- Spanne und Leistungen bei komplexen Denkaufgaben. 3.2.4 Das Arbeitsgedächtnismodell von Alan Baddeley Das Kurzzeitgedächtnis behält seine zentrale Rolle, wird aber jetzt Arbeitsgedächtnis genannt und in drei Komponenten unterteilt, die zentrale Exekutive und die beiden Sklavensysteme phonologische Schleife und visuell-räumlicher Notizblock. Die zentrale Exekutive ist für die Arbeit des AG zuständig, die Sklavensysteme für das kurzzeitige Speichern von Informationen. Diese Unterteilung macht plausibel, warum z.B. die serielle Wiedergabe von Ziffern andere Aufgaben, die Kapazität brauchen, kaum behindert: Die Ziffernliste wird von der phonologischen Schleife verwaltet und die zentrale Exekutive bleibt frei. Auch die geringe Korrelation von komplexen Denkaufgaben und der Spanne des KZS wird erklärt, da Denkaufgaben eine gute zentrale Exekutive erfordern und die Spanne von der phonologischen Schleife abhängt. 3.2.4.1 Die phonologische Schleife Die phonologische Schleife besteht aus einem phonologischen Speicher und einem Artikulationsprozess. Im Speicher kann sprachliches Material etwa 2 Sekunden gehalten werden und wird dann vergessen, wenn es nicht durch den Artikulationsprozess (Rehearsal) aufgefrischt wird. Evidenz: - Die Spanne des AG ist kürzer, wenn klanglich ähnliche Konsonanten oder Wörter als Material verwendet werden. Inhaltliche Ähnlichkeit hat keinen Effekt phonologischer Ähnlichkeitseffekt (sogar beim Merken visueller Darbietungen oder Bildern) - Längere Wörter führen zu kürzeren Gedächtnisspannen, da es mehr Zeit braucht, sie zu artikulieren (Spanne ist etwa die Anzahl an Wörtern, die man in 2 Sekunden aussprechen kann, um die Gedächtnisspur aufrecht zu erhalten) Wortlängeneffekt Wenn Versuchspersonen während des Hörens einer Wortliste eine sinnlose Silbenfolge nachsprechen müssen (artikulatorische Suppression) verschlechtert sich die Spanne. Außerdem verschwindet der Wortlängeneffekt, während der phonologische Ähnlichkeitseffekt erhalten bleibt. Das wird dadurch erklärt, dass die Suppression sich auf den Artikulationsprozess auswirkt, dem man auch den Wortlängeneffekt zuordnen kann, während der Speicher, dem man den Ähnlichkeitseffekt zuschreibt, nicht gestört wird. Bei der Darbietung visuellen Materials verschwinden beide Effekte, da man schon für die phonologische Repräsentation der Elemente den Artikulationsprozess benötigt. - Die Spanne des AGs wird durch gesprochene Sprache im Gegensatz zu sonstigen Hintergrundgeräuschen erheblich beeinträchtigt (auch Fremdsprache). Nach Baddeley ist Sprache für uns Menschen so wichtig, dass sie obligatorischen Zugang zum phonologischen Speicher hat (evolutionär entstandener Filter) 3.2.4.2 Der visuell- räumliche Notizblock Auch hier wird zwischen einem passiven Speicher und einem aktiven Prozess, der Informationen in diesen Speicher hineinschreibt oder zeichnet, unterschieden. Ein Ähnlichkeitseffekt ließ sich bei Versuchen mit abstrakten Mustern finden (abstrakt, da sonst VPn automatisch sprachlich kodieren). Die VPn sahen eine Reihe von Mustern und mussten danach auf einer Vorlage auf die richtigen Muster zeigen. Das fiel ihnen leichter, wenn die gesehenen Muster sich unähnlich waren. Eine Entsprechung des Wortlängeneffekts ließ sich für räumliche Positionen nicht finden. Analog zur artikulatorischen Suppression müssen Vpn bei Experimenten zum visuellräumlichen Notizblock regelmäßig ein vorgegebenes Muster auf der Tastatur tippen („tapping“). Dies soll räumliches Rehearsal unterdrücken. Es gab bei einigen Studien Effekte. Studien zu Effekten irrelevanter Stimuli ergaben doppelte Dissoziationen zwischen primär visuellen und primär räumlichen Informationen, was eine weitere Unterteilung des visuellräumlichen Notizblocks in ein visuelles und ein räumliches System nahe legt. Im Gesamten lässt sich sagen, dass der Speicher des visuell- räumlichen Notizblocks viele Parallelen zum Speicher der phonologischen Schleife aufweist. Für eine analoge aktive Komponente steht der Nachweis noch aus. 3.2.4.3 Die zentrale Exekutive Die zentrale Exekutive ist für die kognitive Arbeit des AG zuständig. Sie überwacht Denkprozesse und Handlungen und greift gegebenenfalls korrigierend ein. Routineaufgaben werden von Aktionsschemata erledigt, die die in den Sklavensystemen gehaltenen Informationen verwenden, um einfache Handlungen auszuführen. Nur wenn die übliche Verarbeitung der Daten zu Fehlern führt, ist die zentrale Exekutive wirklich gefordert (wenn z.B. nicht vorwärts, sondern rückwärts wiederholt werden soll, muss ein anderes Aktionsschema die Arbeit übernehmen). Eine Aufgabe zur Operationalisierung der zentralen Exekutive ist das Generieren von Zufallsfolgen von Buchstaben. Menschen neigen dabei dazu, bekannte Abkürzungen oder Sequenzen aus dem Alphabet zu verwenden. Diese bekannten Muster müssen von der zentralen Exekutive unterdrückt und durch andere ersetzt werden. Kombiniert man diese Aufgabe mit einer anderen, reicht die Kapazität nicht aus und die Sequenzen werden regelmäßiger. Außerdem sinkt die Leistung bei der anderen Aufgabe. Weitere Aufgaben der Exekutive sind die Planung komplexer kognitiver Tätigkeiten, die Koordination der Sklavensysteme und die Allokation begrenzter kognitiver Ressourcen. Schädigungen der zentralen Exekutive werden als „dysexekutives Syndrom“ bezeichnet und zeigen sich darin, dass Menschen in Routinen verhaftet bleiben, die ganz offensichtlich nicht weiter führen und besondere Schwierigkeiten mit zwei gleichzeitig auszuführenden Aufgaben haben. 3.2.5 Die Fraktionierung des AG Nachweise für die von Baddeley postulierte Fraktionierung des AGs liefern doppelte Dissoziationen, die bei Doppelaufgaben festgestellt wurden. VPn müssen zwei Aufgaben gleichzeitig erledigen, was normalerweise zu einem Leistungsabfall bei beiden führt, der Doppelaufgaben- Interferenz genannt wird. Diese Interferenz sollte deutlich größer sein, wenn beide Aufgaben dem gleichen Subsystem (z.B. phonologische Schleife) zugeordnet werden können, was sich auch in vielen Studien zeigen ließ. Weitere Forschung legte eine noch feinere Differenzierung des AGs nahe, die eventuell sogar von der Lerngeschichte abhängig ist (Trennung zwischen AG für Sprache und Musik nur bei Musikern). 3.2.6 Die Kapazität des AG Die Kapazität des AG ist für komplexe kognitive Leistungen ein wichtiger Faktor und korreliert mit Ergebnissen von IQ- Tests, Textverständnis und dem Erwerb neuer Fertigkeiten. Es stellt sich die Frage, warum das AG überhaupt begrenzt ist. Eine Erklärung ist, dass das AG nur mit begrenzten kognitiven Ressourcen ausgestattet ist. Was zur Verfügung steht, ist eine konstante Menge an Aktivierungen, die auf die Speicherung und Verarbeitung von Informationen verteilt werden muss. Es muss z.B. bei einer Wortliste jedem Element ein Quantum an Aktivierung zugewiesen werden und außerdem muss Aktivierung verwendet werden, um die weiteren Wörter zu lesen oder zu hören. Repräsentationen mit zu wenig Aktivierung werden vergessen und Prozesse mit zu wenig Aktivierung werden zuerst verlangsamt und dann fehlerhaft. Diese Theorie sagt vorher, dass jede weitere Anforderung an den Speicher des AG zu Lasten der Verarbeitung geht und umgekehrt, was zwar oft, aber nicht immer der Fall ist. Eine alternative Annahme ist, dass Gedächtnisspuren im AG schnell zerfallen und dadurch Informationen verloren gehen. Eine weitere Annahme ist, dass sich die Informationen gegenseitig überschreiben, vor allem, wenn sie ähnlich sind. Wieder andere Forscher vermuten, dass die Kapazität unseres AG gleichbedeutend mit unserer Fähigkeit ist, unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge zu konzentrieren: z.B. Aufgaben zur Lesespanne verlangen von VPn, sich sowohl auf die erinnerten Wörter, als auch auf den Prozess der Verarbeitung weiterer Sätze zu konzentrieren, was nur Personen mit großer Kapazität können. In weiteren Experimenten zeigte sich, dass Leute mit geringer Lesespanne auch in Aufgaben, die ein hohes Maß an Aufmerksamkeit verlangten, schlechter abschnitten als Leute mit großer Lesespanne, was diese Theorie stützt. 3.2.7 Die Grundlagen des AG im Gehirn Fast alle Teile der Großhirnrinde waren in MRT- Studien bei VPn, die AG- Aufgaben bearbeiteten, überdurchschnittlich aktiviert. Gewisse Tendenzen zeigen sich allerdings trotzdem: Sprachliches Material aktiviert eher die linke Hemisphäre, visuell- räumliches Material eher die rechte. Außerdem aktivierten Aufgaben, bei denen nur Informationen gespeichert werden mussten, vor allem die hinteren Regionen des Kortex, während Aufgaben, die komplexere Verarbeitungsschritte erforderten, mehr die vorderen Regionen, vor allem den dorsolateralen Präfrontalkortex, in Anspruch nahmen. Es wird also vermutet, dass dort die exekutiven Funktionen zu finden sind und von der neuronalen Aktivität des PFC auch die Kapazität des AGs abhängt. 3.3 Enkodierung und Abruf von Gedächtnisinhalten 3.3.1 Enkodierung von neuem Wissen 3.3.1.1 Die Rolle semantischer Verarbeitung Viele Studien belegen, dass das bloße Durchlesen eines Textes nicht zu dauerhaften Erinnerungen führt, was auch dazu führte, dass das klassische Modell von Atkinson und Shiffrin ersetzt wurde. Eine Studie hierzu beinhaltete das Lernen von Wortlisten mit der Aufgabe, sich das letzte Wort der Liste, das mit B anfängt, zu merken. Das heißt, jedes Wort mit B musste immer so lange im KZS behalten werden, bis das nächste Wort mit B folgt. Wenn der Übergang ins LZS nur von der Verweildauer im KZS abhinge, sollten sich die VPn die B-Worte besser gemerkt haben können, nach denen länger kein weiteres B- Wort folgte. Dies war nicht der Fall, als die VPn am Ende des Experiments noch aufgefordert wurden, alle B- Wörter wiederzugeben. Nun ist die Frage, wie man Informationen verarbeiten sollte, dass sie tatsächlich den Weg ins LZS finden. Hier wird noch einmal auf die Theorie der Verarbeitungstiefe verwiesen (3.1.2.2), die sich zwar in ihrer eigentlichen Form nicht halten konnte, aber drei Einsichten hinterließ: 1. Die Art der Lernaktivität spielt für die Behaltensleistung eine entscheidende Rolle, was eine klare Abkehr vom Behaviorismus und seiner Sicht vom Lernen als passiver und stimulusabhängiger Prozess darstellte. 2. Eine neues experimentelles Paradigma: Kombination aus inzidenteller Lernsituation und Orientierungsaufgabe 3. Eine neue Forschungsrichtung: Was genau ist semantisches Verarbeiten? 3.3.1.2 Die Rolle der Lernabsicht Hauptmerkmal des Verarbeitungstiefenparadigmas ist die inzidentelle Lernsituation, d.h. die VPn wissen nicht, dass ihr Gedächtnis geprüft wird und verwenden keine Strategien, die ein Schüler oder Student für das Lernen von Inhalten verwenden würde. Deshalb stellt sich die Frage, ob diese Erkenntnisse auf „echte“ Lernsituationen übertragbar sind. In einer Studie wusste die Hälfte der VPn, dass später die Wörter der gelernten Liste reproduziert werden müssen (intentionale Lernsituation) und die andere Hälfte wusste es nicht (inzidentelle Lernsituation). Außerdem gab es verschiedene Orientierungsaufgaben (semantische und phonemische). Semantisches Lernen führte zu besseren Erinnerungsleistungen. Zwischen der intentionalen und der inzidentellen ließ sich darüber hinaus kein Unterschied feststellen, was nahe legt, dass die Lernintention nur dadurch wirkt, dass sie einen normalerweise dazu bringt, wirksamere (z.b. semantische) Verarbeitungsstrategien zu verwenden. 3.3.1.3 Lernen durch Aufbau verständnisorientierter Repräsentationen VPn in einer inzidentellen Lernsituation mussten bewerten, wie gut ein Wort in einen Satz passt. Dazu müssen sowohl das Wort als auch der Satz semantisch verarbeitet werden. Je komplexer die Sätze waren, desto besser war die Erinnerungsleistung. Entscheidend für die Gedächtnisleistung ist also die Repräsentation, die durch die Verarbeitung gebildet wird. Diese Repräsentation beinhaltet eine Verknüpfung des fraglichen Wortes mit allen Wörtern des Satzes, d.h. für den komplexen Satz müssen mehr Beziehungen geknüpft werden. Das Erstellen derartiger Verknüpfungen nennt man auch Elaboration. Die Repräsentation spiegelt also das individuelle Verständnis eines Satzes wieder. Erinnerungsleistung kann also hier als Nebenprodukt von Verständnis gesehen werden. 3.3.1.4 Der Aufbau verständnisorientierter Repräsentation erfordert Zugriff auf semantisches Langzeitwissen Semantische Elaboration bringt neue Informationen ins LZG und erfordert gleichzeitig Informationen aus dem LZG. Die Rolle des Zugriffs auf das Langzeitwissen wird auch durch MRT- Studien bestätigt, bei denen sich bei VPn, die Wortlisten lernen, meist eine Aktivierung im linken, inferioren, präfrontalen Kortex zeigt. Je größer diese Aktivierung, desto besser die Gedächtnisleistung. Die gleiche Region ist beim Abruf semantischen Wissens aktiv. Der Zugriff auf semantisches Langzeitwissen ist also entscheidend für das Erlernen neuen Materials. Es kann dabei auch zu Fehlern kommen. Wenn eine Wortliste Wörter enthält, die stark mit einem bestimmten anderen Wort assoziiert sind, wird dieses Wort genauso häufig als Erinnerung genannt wie dir Wörter, die wirklich auf der Liste waren (z.B. Bett, Kissen… Schlaf). Beim Aufbau einer verständnisorientierter Repräsentationen der Wörter auf dieser Liste wird Wissen aus dem LZG abgerufen. Da alle Elemente der Liste mit Schlaf in semantischen Beziehungen stehen, wird es vermutlich mit abgerufen. Ob die Quelle der Information von den Stimuli kommt oder aus dem LZG ist scheinbar nicht Teil der Repräsentation. 3.3.1.5 Der Aufbau verständnisorientierter Repräsentationen braucht Aufmerksamkeit Semantische Elaboration geschieht nicht automatisch und gelingt auch intentional nicht immer. In einer Studie mussten VPn Listen mit auditiv dargebotenen Wörtern lernen und dabei eine visuelle Reaktionszeitaufgabe machen. Die beiden Aufgaben waren also so unähnlich wie möglich. Trotzdem nahm die Leistung im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die nur die Listen lernen musste, deutlich ab, was für eine allgemeine Ressource, die für beide Aufgaben nötig ist, spricht. Man geht davon aus, dass diese Ressource die Fähigkeit ist, die Aufmerksamkeit auf momentan relevante Stimuli zu lenken. Die Überführung von Informationen ins LZG benötigt also Aufmerksamkeit. Bei solchen Doppelaufgaben verschwindet auch die Aktivierung des linken, inferioren, präfrontalen Kortex oder lässt zumindest nach, was noch einmal anatomisch zeigt, dass semantische Elaboration nicht automatisch geschieht. Über längere Zeiträume hinweg sind solche aufmerksamkeitsintensiven Prozesse sowohl subjektiv als auch objektiv messbar anstrengend. Lernen ist also Arbeit. 3.3.1.6 Verteilte Repräsentationen müssen zu Gedächtnisspuren zusammengebunden werden Es sind allerdings noch weitere Schritte erforderlich, um eine adäquate Gedächtnisspur abzulegen. Dies zeigt sich vor allem an Patienten, die aufgrund von Schädigungen am Hippocampus unter Amnesie leiden. Sie können Gespräche führen, d.h. ihre kognitiven, aufmerksamkeitsgesteuerten Prozesse sind intakt. Allerdings erinnern sie sich schon Minuten später nicht mehr an das Gesagte. Elaborative Prozesse sind also notwendige, aber keine hinreichenden Prozesse für das Ablegen von Gedächtnisspuren. Jede Situation, die wir erleben, wird an verschiedenen Stellen im Kortex kodiert. Aufmerksamkeitsbasierte Prozesse im frontalen Kortex bauen mit Hilfe gespeicherter Wortbedeutungen aus den posterioren Gehirnregionen verständnisorientierte Repräsentationen auf (z.B. einer Vorlesung). Außerdem werden auch irrelevante Aspekte gespeichert (Tageszeit, Gesicht des Vortragenden usw.) und zwar in den für die jeweiligen Sinne zuständigen Regionen des Gehirns. All diese Bruchstücke zu Gedächtnisspuren zu vereinigen ist die Aufgabe des Hippocampus, der für diese Aufgaben bestens positioniert ist und dessen Neuronen spezielle Kodiereigenschaften haben. Man geht davon aus, dass durch bestimmte Reize (z.B. die Frage nach gewissen Vorlesungsinhalten) bestimmte Informationsbruchstücke im Kortex aktiviert werden, die wiederum die integrierte Repräsentation im Hippocampus aktivieren. Diese integrierte Repräsentation wiederum sorgt für die komplette Aktivierung des an der Erinnerung beteiligten kortikalen Netzwerks, was von uns dann als Erinnerung wahrgenommen wird. Unsicher ist, ob der Hippocampus die komprimierte und integrierte Repräsentation dauerhaft oder nur für eine bestimmte Zeit erhält, nach der Gedächtnisspuren autonom funktionieren können. Assoziative und relationale Repräsentationen Bei relationalen Repräsentationen sind die Hauptmerkmale der Repräsentation mit anderen Merkmalen in Beziehung gesetzt (z.B. eine mentale Landkarte, bei der Start und Zielort mit anderen Merkmalen der Umgebung verknüpft sind). Sie erlauben eine flexible Nutzung des Wissens. Für diese ist der Hippocampus zuständig. Parallel dazu gibt es einfachere, rein assoziative Repräsentationen. Tolman zeigte den Unterschied mit Rattenexperimenten. Diese lernten, dass sie ihr Futter im Labyrinth durch einmal rechts abbiegen erreichen. Setzte man sie auf die andere Seite des Labyrinths, merkten sie dies und bogen nach links zum Futter ab (spricht für relationale Repräsentation), außer, ihr Hippocampus wurde mit Medikamenten außer Kraft gesetzt (dann nur noch assoziative Repräsentationen). Für Erinnerungen sind relationale Repräsentationen entscheidend. Zum Beispiel muss im Satz „Tanja lädt Karl zum essen ein.“ „einladen“ als Relation verstanden werden, die Tanja und Karl bestimmte Rollen zuordnet. Bei einer assoziativen Relation wäre nicht klar, wer wen eingeladen hat. Relationen sind vermutlich das Grundgerüst unseres deklarativen Gedächtnisses. 3.3.1.7 Enkodierung ohne Beteiligung des Hippocampus: Implizites Lernen In welchen Situationen kann ohne Hippocampus gelernt werden? Ein experimentelles Paradigma zum impliziten Lernen ist die serielle Reaktionszeitaufgabe, bei der Personen auf ein X, dass an vier verschiedenen Positionen des Bildschirms erscheinen kann, per Tastendruck reagieren sollen. Die Abfolge der Stimuli ist nicht zufällig, sondern ein bestimmtes Muster (z.B. 4-2-3-1-4…) wiederholt sich immer wieder. Ein Block umfasst 20 oder 40 Wiederholungen, gefolgt von einem Transferblock mit Wiederholung einer anderen aber gleich langen Sequenz. Die Reaktionszeit verlangsamt sich im Transferblock, was auf einen gewissen Lernerfolg bei der ersten Sequenz hindeutet. Dieser Effekt zeigt sich auch bei VPn, die hinterher angaben,ihnen seien keine Regelmäßigkeiten aufgefallen. Es handelt sich als um einen impliziten Lerneffekt. Hier werden unbewusste, aber die Handlungen beeinflussende assoziative Repräsentationen aufgebaut. Anamnestische Patienten, die große Schwierigkeiten mit expliziten Gedächtnisaufgaben haben, zeigen in seriellen Reaktionsaufgaben eine normale Lernleistung. Der Hippocampus wird hier also nicht benötigt. Viele Befunde sprechen dafür, dass es für das implizite Lernen kein einheitliches Lernsystem gibt. Versuchspersonen können zwei voneinander unabhängige Sequenzen gleichzeitig lernen, wenn sie verschiedenen Dimensionen zuzuordnen sind (z.B. einmal räumlich und einmal verschiedene Objekte an der gleichen Stelle). Es können verschiedene implizite Repräsentationen gleichzeitig existieren, ohne sich gegenseitig zu stören, da sie nicht an einer bestimmten Instanz (bei expliziten Repräsentationen: Hippocampus) zusammenkommen müssen, sondern über verschiedene kortikale Regionen verteilt sind. Anamnestische Personen zeigen für die meisten Lernleistungen, die unter das prozedurale/ implizite Gedächtnis fallen, eine normale Lernleistung. Dies sind Lernleistungen, bei denen verbal beschreibbare Repräsentationen nicht nötig oder möglich sind, sondern die Gedächtnisenkodierung durch die Ausführung der zu lernenden Handlung erfolgt (learning by doing – z.B. Fahrrad fahren). Implizites Lernen ist ein gradueller Vorgang und geschieht durch häufige Wiederholungen der Handlungen. Explizites Lernen ist im Gegensatz dazu sehr schnell. 3.3.2 Die Beziehung zwischen Enkodierung Die Trennung zwischen Enkodierung und Gedächtniszugriff ist künstlicher und didaktischer Natur. 3.3.2.1 Enkodierspezifität und „Transfer Appropriate Processing“ Hier soll spezifiziert werden, warum semantische Verarbeitung in den meisten Fällen der beste Weg zu guten Gedächtnisleistungen ist. In einem Experiment wurde das Verarbeitungstiefeparadigma variiert. Es gab eine semantische und eine phonemische Orientierungsaufgabe (die Frage, ob sich das Wortpaar reimt). Dann gab es in einer Bedingung einen Wiedererkennungstest, bei dem sich der übliche Effekt zeigte (Erinnerungsleistung semantisch > phonemisch). In einer zweiten Bedingung mussten die VPn Wörter identifizieren, die sich mit solchen aus der Enkodierphase reimten. Hier kehrte sich der Effekt um und die Vpn in der phonemischen Bedingung zeigten bessere Erinnerungsleistungen. Es ist also nicht grundsätzlich so, dass semantische Verarbeitung zu besseren Erinnerungsleistungen führt, sondern der entscheidende Faktor ist die Passung zwischen den kognitiven Prozessen der Enkodierund der Abrufphase. Ein neuer Begriff, der hier eingeführt wird, ist das Zugriffssignal („retrieval cue“). Gemeint ist damit eine Repräsentation im Fokus der Aufmerksamkeit, die als eine Art Anfrage an das LZG verstanden werden kann. Sieht eine VPn ein bestimmtes Wort, so führt dies zum Zugriff auf semantisches Wissen, das gemeinsam mit der Repräsentation des Wortes das Zugriffssignal bildet. Je ähnlicher das Zugriffssignal der ursprünglich enkodierten Information ist, desto mehr wird von ihr aktiviert. Dieser Effekt wird Enkodierspezifität genannt. Effekte der Passung zwischen Enkodierung und Abruf beziehen sich nicht nur auf die Repräsentation des zu lernenden Materials, sondern auf den gesamten Kontext (externe Umgebung wie Ort, an dem gelernt wird und interne Umgebung wie Stimmung). Ein berühmtes Beispiel war eine Untersuchung mit Tiefseetauchern, die sowohl an Land als auch unter Wasser Wortlisten lernen und wiedergeben mussten. An Land wurde besser gelernt; entscheidend aber der Effekt der Passung. Wenn Lernen und Abruf in verschiedenen Kontexten statt fanden, sank die Leistung deutlich. Kontextuelle Informationen werden also sowohl beim Enkodieren als auch beim Abruf mit in die Repräsentationen aufgenommen. Bei Marihuanakonsum lassen sich ähnliche Effekte feststellen. Der Passungseffekt verschwindet, wenn Hinweisreize oder Paarassoziationslernen verwendet werden. Der Kontext geht scheinbar vor allem dann in die Repräsentation mit ein, wenn diese ohne klare externe Vorgaben aufgebaut werden soll. Auch die Stimmung spielt eine Rolle, aber eigentlich nur dann, wenn die zu merkenden Wörter von den VPn selbst generiert werden. 3.3.2.2 Enkodierspezifität und Inhaltsadressierbarkeit Computermetapher des Gedächtnisses (nicht zutreffend): Der Computer findet abgespeicherte Informationen wieder, da jeder einzelne Ort auf dem Speichermedium eine eindeutige Adresse hat. Diese Adresse ist völlig unabhängig von der Information, die am entsprechenden Ort gespeichert ist. Das Betriebssystem muss exakt festhalten, wo welche Information gespeichert ist. Wenn das schief geht, ist die Information verloren (Absturz). Das Gedächtnis kann nicht in der Art abstürzen, da es inhaltsadressierbar ist, was bedeutet, dass der Inhalt einer Gedächtnisspur selbst die abgespeicherte Adresse ist. Als Inhaltsadresse können auch Bruchstücke von Repräsentationen einer Erinnerung dienen, die dann größere Teile der Gedächtnisspur aktivieren. Dieser Vorgang läuft vermutlich über den Hippocampus. Ein einzelnes Bruchstück (z.B. die Sonne schien) reicht dazu allerdings meist nicht aus, da es auch mit vielen anderen Gedächtnisspuren assoziiert ist. Je mehr Komponenten der ursprünglichen Erinnerung wieder als Zugriffshinweise gegeben werden, desto besser kann das gesamte Muster der ursprünglichen Erinnerung rekonstruiert werden. 3.3.2.3 Warum semantische Elaboration beim Gedächtniszugriff hilft Sowohl in Experimenten als auch in Prüfungssituationen muss man sich bestimmte Dinge merken. Normalerweise werden diese sprachlich enkodiert und nicht über phonemische oder graphemische Aspekte. Bei Listenelementen in Experimenten denken Versuchspersonen vermutlich an gelernte Bedeutungen und konstruieren dadurch Zugriffshinweise, beim Lernen auf eine Klausur geht es meist um semantische Zusammenhänge des Gelernten. In „normalen“ Zugriffssituationen besteht also eine gute Passung zwischen semantischer Elaboration und dem nötigen Abruf. Es gibt natürlich auch Ausnahmen (z.B. Gedichte rezitieren). Nun ist auch klar, warum die Anzahl der bei der Elaboration kreierten semantischen Verknüpfungen eine Rolle spielt (3.3.1.3). Entscheidend für den erfolgreichen Zugriff ist die Passung von Zugriffssignal und abgelegter Gedächtnisspur. Je mehr Begriffe beim Lernen mit dem zu lernenden Begriff verknüpft wurden, desto größer ist die Chance, dass der Zielbegriff bei der Abfrage aktiviert wird, da alle verknüpften Begriffe sozusagen Zugangswege sind.