Zusammenfassung Makro-Vorlesung 23.6.11

Werbung

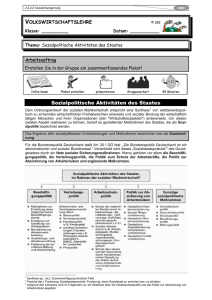

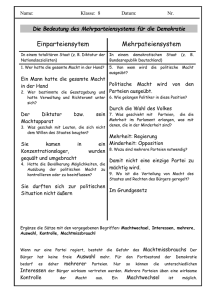

Grundzüge der Vorlesung „Makrosoziologie“ – Inklusion und Exklusion (23.6.2011) – Rahmung: Der Staat (in seiner modernen Gestalt als interventionistischer Wohlfahrtsstaat) als Produzent strukturierter sozialer Ungleichheit Claus Offes Theorie der „Strukturprobleme“ des demokratisch-kapitalistischen Staates und ihre Implikationen für die soziologische Ungleichheitsanalyse: Ausgangspunkt sind die Interessen, Bedarfe und Funktionsprobleme des (demokratischkapitalistischen) Staates: seine Doppelaufgabe der Sicherung der ökonomischen und politischen Stabilität seiner Herrschaftsordnung (= Sicherung von Akkumulation und Legitimation – als notwendige Grundlagen seiner fortgesetzten Staatstätigkeit) Im (so definierten) Staatshandeln wird denjenigen gesellschaftlichen Gruppen (und ihren Belangen) die größte Aufmerksamkeit zuteil, die für die Bearbeitung dieser beiden Aufgaben („Strukturprobleme“) funktional relevant sind: strukturelle Privilegierung der akkumulations- und legitimationsrelevanten sozialen Akteursgruppen „konzentrisches Prioritätenschema“ des Staates Aus Sicht der sozialen Akteure kommt es zu einer Struktur der „horizontalen Disparität“: des ungleichen Machtgewichts einzelner sozialer Gruppen und Kategorien in Abhängigkeit von ihrer funktionalen Bedeutung für den Staat – eine Machtstruktur, die quer liegt zum „alten“ Ungleichheitsschema „Kapital versus Arbeit“ (und auf beiden Seiten interne, „sekundäre“ Machtungleichgewichte beinhaltet) je funktionsnotwendiger, desto mächtiger und konfliktfähiger als organisierter kollektiver Akteur ist die betreffende soziale Gruppe bzw. Kategorie gegenüber dem Staat Zwischenfazit – Drei Theoreme komplexer sozialer Ungleichheit im Wohlfahrtsstaat (die alle über Vorstellungen rein vertikaler Schichtung hinausgehen): Theorem der „Individualisierung“ nach Beck: Wohlfahrtsstaat schafft neue Freiheiten, aber auch neue Abhängigkeiten, denen sich alle Bürger und Bürgerinnen gegenübersehen – ohne dass daraus eine neue Form der Klassenbildung oder des Kollektivbewusstseins erwachsen würde Theorem der „horizontalen Disparitäten“ nach Offe: Der alte Klassengegensatz wird überlagert durch Machtungleichgewichte jenseits des Konflikts von Besitzenden und Nicht-Besitzenden – Ungleichheiten, die zu neuen Klassenbildungen der organisationsund konfliktfähigen Gruppen (gegenüber den machtlosen Gruppen wie auch gegenüber dem Staat) führen Theorem der „Distinktionskämpfe“ nach Bourdieu: Klassenunterschiede werden symbolisch ausgetragen – als Kämpfe um die gesellschaftliche (und staatliche) Durchsetzung der Wertigkeit der eigenen Kapitalausstattung, die aber im Alltag nicht ohne Weiteres als „Klassenkämpfe“ zu erkennen sind Im Anschluss an diese drei Ungleichheitstheoreme lassen sich drei Varianten sozialer „Exklusion“ unterscheiden – T. H. Marshalls Vorstellung von der modernen (wohlfahrtsstaatlich verfassten) Gesellschaft als beständige Inklusionsbewegung tendenziell der gesamten Bevölkerung in die Rechte (und Pflichten) des Staatsbürgerstatus zum Trotz: Vorgelagert ist diesen drei Varianten die Exklusivität des modernen Staatsgebildes „nach außen“: Die Inklusionsleistungen des modernen Wohlfahrtsstaates sind Mitgliedschaftsrechte, die nur den Mitgliedern der nationalen Staatsbürgergemeinschaft zukommen Aber auch innerhalb derselben gibt es Phänomene der Exklusion – von „abweichenden“, „überflüssigen“ und „unsichtbaren“ sozialen Akteuren und Akteursgruppen „Abweichend(e)“ sind all jene, die (i.S. Becks) die Normalitätsannahmen und Standardsetzungen der wohlfahrtsstaatlichen Funktionsbereiche (Arbeitsmarkt, Bildungswesen, soziale Sicherungssysteme) nicht erfüllen „Überflüssig(e)“ sind all jene, die (i.S. Offes) in Bezug auf die Akkumulations- und Legitimationsbedarfe des Staates bzw. staatlicher Institutionen funktional nicht relevant sind (und also nicht gebraucht werden) „Unsichtbar(e)“ sind all jene, die (i.S. Bourdieus) ihrer spezifischen Kapitalausstattung im staatlich vermittelten gesellschaftlichen Anerkennungskampf keine symbolische Geltung verschaffen können (und also keine Repräsentationsmacht haben) Verknüpfung dieser Überlegungen mit Webers Konzept der „Schließung“ als Modus sozialen Handelns: Versuch der Monopolisierung ökonomischer und sozialer Chancen auf dem Wege des Ausschlusses Dritter vom Genuss derselben Gesellschaftliche Machtkämpfe erscheinen dann als Kämpfe um sozialen Ein- und Ausschluss Schließung als Prozess, der sich auf jeder Ebene des sozialen Schichtungssystems – und also „quer“ zur vertikalen Ungleichheitsstruktur – vollziehen kann Komplexität, Ambivalenz und Dynamik der modernen Struktur sozialer Ungleichheit