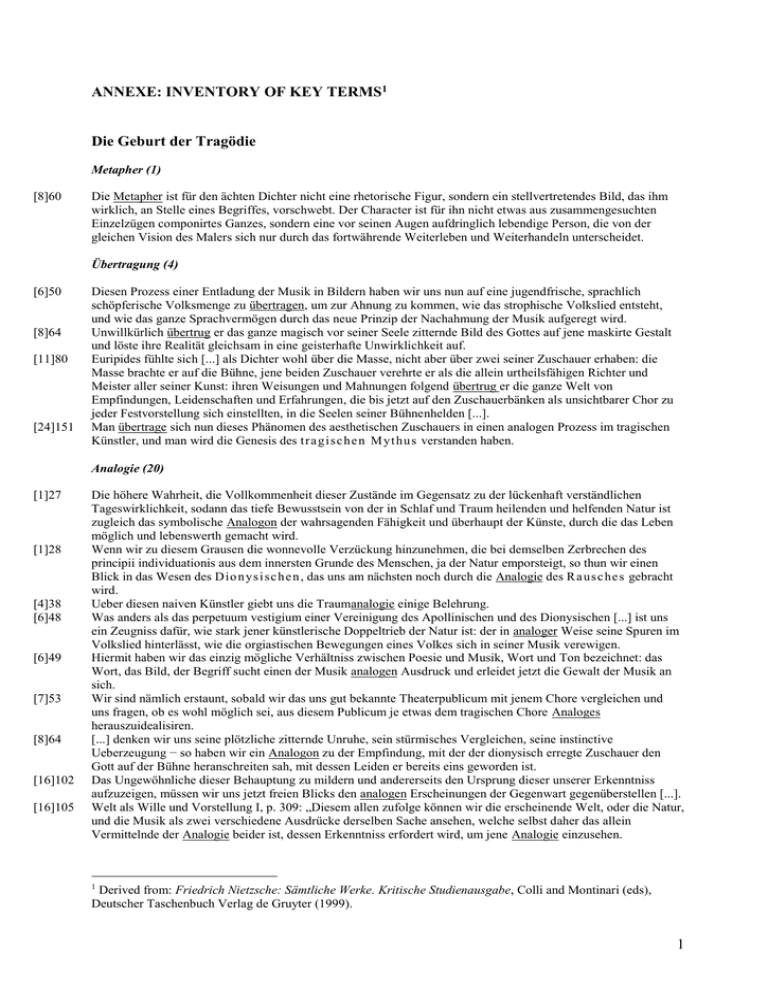

Die Geburt der Tragödie

Werbung