autonomes lernen - g-daf-es

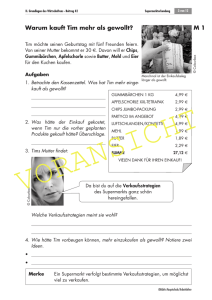

Werbung