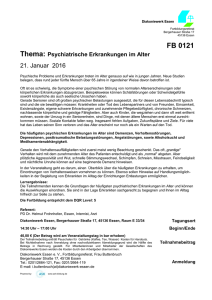

Generationenstudie 2005

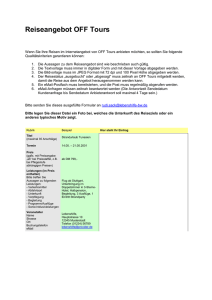

Werbung