Pubertät und psychosoziale Anpassung (Auszug) Rainer K

Werbung

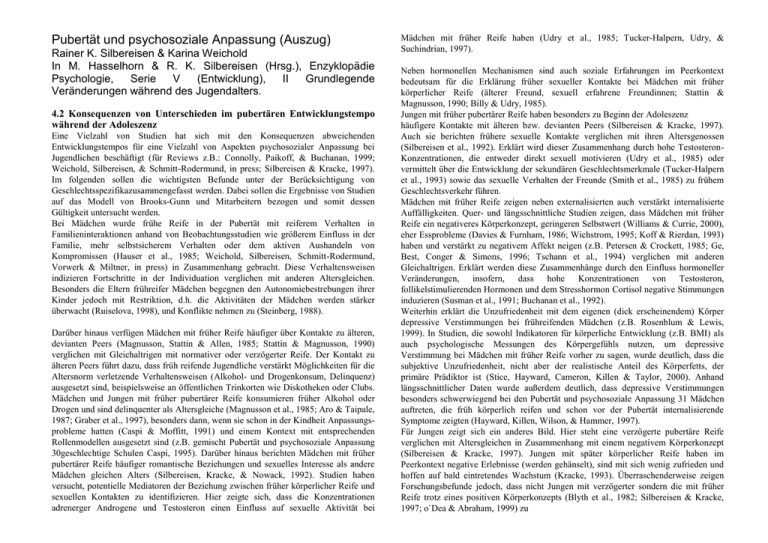

Pubertät und psychosoziale Anpassung (Auszug) Rainer K. Silbereisen & Karina Weichold In M. Hasselhorn & R. K. Silbereisen (Hrsg.), Enzyklopädie Psychologie, Serie V (Entwicklung), II Grundlegende Veränderungen während des Jugendalters. 4.2 Konsequenzen von Unterschieden im pubertären Entwicklungstempo während der Adoleszenz Eine Vielzahl von Studien hat sich mit den Konsequenzen abweichenden Entwicklungstempos für eine Vielzahl von Aspekten psychosozialer Anpassung bei Jugendlichen beschäftigt (für Reviews z.B.: Connolly, Paikoff, & Buchanan, 1999; Weichold, Silbereisen, & Schmitt-Rodermund, in press; Silbereisen & Kracke, 1997). Im folgenden sollen die wichtigsten Befunde unter der Berücksichtigung von Geschlechtsspezifikazusammengefasst werden. Dabei sollen die Ergebnisse von Studien auf das Modell von Brooks-Gunn und Mitarbeitern bezogen und somit dessen Gültigkeit untersucht werden. Bei Mädchen wurde frühe Reife in der Pubertät mit reiferem Verhalten in Familieninteraktionen anhand von Beobachtungsstudien wie größerem Einfluss in der Familie, mehr selbstsicherem Verhalten oder dem aktiven Aushandeln von Kompromissen (Hauser et al., 1985; Weichold, Silbereisen, Schmitt-Rodermund, Vorwerk & Miltner, in press) in Zusammenhang gebracht. Diese Verhaltensweisen indizieren Fortschritte in der Individuation verglichen mit anderen Altersgleichen. Besonders die Eltern frühreifer Mädchen begegnen den Autonomiebestrebungen ihrer Kinder jedoch mit Restriktion, d.h. die Aktivitäten der Mädchen werden stärker überwacht (Ruiselova, 1998), und Konflikte nehmen zu (Steinberg, 1988). Darüber hinaus verfügen Mädchen mit früher Reife häufiger über Kontakte zu älteren, devianten Peers (Magnusson, Stattin & Allen, 1985; Stattin & Magnusson, 1990) verglichen mit Gleichaltrigen mit normativer oder verzögerter Reife. Der Kontakt zu älteren Peers führt dazu, dass früh reifende Jugendliche verstärkt Möglichkeiten für die Altersnorm verletzende Verhaltensweisen (Alkohol- und Drogenkonsum, Delinquenz) ausgesetzt sind, beispielsweise an öffentlichen Trinkorten wie Diskotheken oder Clubs. Mädchen und Jungen mit früher pubertärer Reife konsumieren früher Alkohol oder Drogen und sind delinquenter als Altersgleiche (Magnusson et al., 1985; Aro & Taipale, 1987; Graber et al., 1997), besonders dann, wenn sie schon in der Kindheit Anpassungsprobleme hatten (Caspi & Moffitt, 1991) und einem Kontext mit entsprechenden Rollenmodellen ausgesetzt sind (z.B. gemischt Pubertät und psychosoziale Anpassung 30geschlechtige Schulen Caspi, 1995). Darüber hinaus berichten Mädchen mit früher pubertärer Reife häufiger romantische Beziehungen und sexuelles Interesse als andere Mädchen gleichen Alters (Silbereisen, Kracke, & Nowack, 1992). Studien haben versucht, potentielle Mediatoren der Beziehung zwischen früher körperlicher Reife und sexuellen Kontakten zu identifizieren. Hier zeigte sich, dass die Konzentrationen adrenerger Androgene und Testosteron einen Einfluss auf sexuelle Aktivität bei Mädchen mit früher Reife haben (Udry et al., 1985; Tucker-Halpern, Udry, & Suchindrian, 1997). Neben hormonellen Mechanismen sind auch soziale Erfahrungen im Peerkontext bedeutsam für die Erklärung früher sexueller Kontakte bei Mädchen mit früher körperlicher Reife (älterer Freund, sexuell erfahrene Freundinnen; Stattin & Magnusson, 1990; Billy & Udry, 1985). Jungen mit früher pubertärer Reife haben besonders zu Beginn der Adoleszenz häufigere Kontakte mit älteren bzw. devianten Peers (Silbereisen & Kracke, 1997). Auch sie berichten frühere sexuelle Kontakte verglichen mit ihren Altersgenossen (Silbereisen et al., 1992). Erklärt wird dieser Zusammenhang durch hohe TestosteronKonzentrationen, die entweder direkt sexuell motivieren (Udry et al., 1985) oder vermittelt über die Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale (Tucker-Halpern et al., 1993) sowie das sexuelle Verhalten der Freunde (Smith et al., 1985) zu frühem Geschlechtsverkehr führen. Mädchen mit früher Reife zeigen neben externalisierten auch verstärkt internalisierte Auffälligkeiten. Quer- und längsschnittliche Studien zeigen, dass Mädchen mit früher Reife ein negativeres Körperkonzept, geringeren Selbstwert (Williams & Currie, 2000), eher Essprobleme (Davies & Furnham, 1986; Wichstrom, 1995; Koff & Rierdan, 1993) haben und verstärkt zu negativem Affekt neigen (z.B. Petersen & Crockett, 1985; Ge, Best, Conger & Simons, 1996; Tschann et al., 1994) verglichen mit anderen Gleichaltrigen. Erklärt werden diese Zusammenhänge durch den Einfluss hormoneller Veränderungen, insofern, dass hohe Konzentrationen von Testosteron, follikelstimulierenden Hormonen und dem Stresshormon Cortisol negative Stimmungen induzieren (Susman et al., 1991; Buchanan et al., 1992). Weiterhin erklärt die Unzufriedenheit mit dem eigenen (dick erscheinendem) Körper depressive Verstimmungen bei frühreifenden Mädchen (z.B. Rosenblum & Lewis, 1999). In Studien, die sowohl Indikatoren für körperliche Entwicklung (z.B. BMI) als auch psychologische Messungen des Körpergefühls nutzen, um depressive Verstimmung bei Mädchen mit früher Reife vorher zu sagen, wurde deutlich, dass die subjektive Unzufriedenheit, nicht aber der realistische Anteil des Körperfetts, der primäre Prädiktor ist (Stice, Hayward, Cameron, Killen & Taylor, 2000). Anhand längsschnittlicher Daten wurde außerdem deutlich, dass depressive Verstimmungen besonders schwerwiegend bei den Pubertät und psychosoziale Anpassung 31 Mädchen auftreten, die früh körperlich reifen und schon vor der Pubertät internalisierende Symptome zeigten (Hayward, Killen, Wilson, & Hammer, 1997). Für Jungen zeigt sich ein anderes Bild. Hier steht eine verzögerte pubertäre Reife verglichen mit Altersgleichen in Zusammenhang mit einem negativem Körperkonzept (Silbereisen & Kracke, 1997). Jungen mit später körperlicher Reife haben im Peerkontext negative Erlebnisse (werden gehänselt), sind mit sich wenig zufrieden und hoffen auf bald eintretendes Wachstum (Kracke, 1993). Überraschenderweise zeigen Forschungsbefunde jedoch, dass nicht Jungen mit verzögerter sondern die mit früher Reife trotz eines positiven Körperkonzepts (Blyth et al., 1982; Silbereisen & Kracke, 1997; o`Dea & Abraham, 1999) zu depressiven Verstimmungen (Nottelmann et al., 1987; Ge et al., 2001) neigen. Dies wird erklärt durch eine durch die frühen und schnellen hormonellen Veränderungen bedingte Vulnerabilität für Probleme im Umgang mit stressreichen Lebensereignissen. Längsschnittliche Befunde zeigen, dass sowohl frühere depressive Gestimmtheit als auch stressreiche Lebensereignisse negativen Affekt bei frühpubertierenden Jungen vorher sagt (Ge et al., 2001). Außerdem sind Jungen mit früher Reife, analog zu den Mädchen, in ältere Peergruppen involviert (Silbereisen & Kracke, 1997) und haben früher romantische Beziehungen (Susman et al., 1987; Udry et al., 1985), was ein darüber hinaus erhöhtes Risiko für externalisiertes Problemverhalten (Alkohol, Drogen, Delinquenz; Tschann et al., 1994; Kracke, 1993) erklärt. Bei Jungen, im Gegensatz zu Mädchen, konnte anhand längsschnittlicher Untersuchungen nur geringe Effekte des pubertären Entwicklungstempos auf die psychosoziale Anpassung im Erwachsenenalter gezeigt werden, die sich auf Substanzkonsum begrenzen. Männer, die während der Pubertät spät reiften, konsumieren exzessiver Alkohol und berichten größere alkoholbezogene Probleme, was als eine verfestigte Kompensationsstrategie für geringen Peerstatus interpretiert wird (Andersson & Magnusson, 1990). Bezugnehmend auf das Modell von Brooks-Gunn und Mitarbeitern (Abb. 2) zeigt sich, dass die bisherige Forschung zur Erklärung von Anpassungsproblemen bei Pubertierenden auf das Zusammenspiel sexueller Geschlechtsmerkmale und sozialer Erfahrungen fokussierte (meist durch die Untersuchung bivariater Zusammenhänge bzw. Mediationsmodelle), jedoch kaum die Interaktion mit hormonellen und insbesondere zentralnervösen Prozessen berücksichtigt. Vor dem Hintergrund, dass das Gehirn während der Pubertät Veränderungen unterworfen ist, die funktionale Relevanz zur Erklärung jugendlichen Problemverhaltens besitzen (vgl. Spear, 2000), sollten zukünftige Studien untersuchen, biologische Indikatoren einzubeziehen. Bislang liegt insgesamt zu wenig empirische Evidenz Pubertät und psychosoziale Anpassung 32 für die komplexen kausalen Mechanismen vor, die die Effekte des pubertären Entwicklungstempos auf die psychosoziale Anpassung während der Adoleszenz erklären. Hormonelle Veränderungen vermittelt über zentralnervöse Besonderheiten (z.B. Verarbeitung von Informationen sowie Aktivierungen im Gehirn) können typische Verhaltensweisen von Jugendlichen mit früher und später Reife durch eine besondere Sensitivität für soziale Rollenmodelle erklären (vgl. Abb. 2). Miltner und Mitarbeiter (2001) zeigen anhand von EEG-Daten, dass Mädchen mit früher Reife und verzögerter Reife sensitiver gegenüber pubertätsrelevanten Informationen sind (reflektiert in der neuronalen Aktivierung im präfrontalen Kortex). Bei Mädchen mit früher Reife reflektierten die Aktivierungen Interesse, bei Mädchen mit verzögerter Reife hingegen Scham und Rückzug. Obwohl diese Befunde auf einer kleinen Stichprobe mit querschnittlicher Datenerhebung basieren, geben sie doch erste Hinweise für eine bestehende Beziehung zwischen sozialen Erfahrungen, der Funktion des Gehirns und Informationsverarbeitungsprozessen bei Jugendlichen mit nicht-normativem Entwicklungstempo. Weitere Beispiele für (insgesamt seltene) längsschnittliche Studien zu Konsequenzen von Unterschieden im pubertären Entwicklungstempo während der Adoleszenz vor einem biopsychosozialen Forschungshintergrund sollen im folgenden genannt werden. Die erste ist eine Studie von Udry (z.B. Halpern, Udry, Campbell, & Suchindrian, 1993; Udry et al., 1985), die endokrine und psychische Messungen sowie psychosoziale Daten über drei Jahren zur Analyse der Entwicklung des Sexualverhaltens männlicher Jugendlicher nutzt. Im Rahmen dieser Studie konnte beispielsweise gezeigt werden, dass ein Anstieg in den Testosteronkonzentrationen zwar sexuelle Aktivität direkt fördert, jedoch für das Erleben des ersten Geschlechtsverkehrs soziale Variablen einen größeren Einfluß besitzen. Eine zweite Studie von Susman und Mitarbeitern (z.B. Susman et al., 1991) untersuchte (ebenfalls längsschnittlich), inwieweit hormonelle Veränderungen während der Pubertät die emotionale Befindlichkeit bei Jungen und Mädchen beeinflußt. Bemerkenswert ist an dieser Studie, daß über die primären Geschlechtshormone hinaus über mehrere Meßpunkte die Blutserumkonzentrationen vielfältiger Hormone, die mit körperlicher Entwicklung in Verbindung stehen, ermittelt wurden. Das dritte Beispiel stammt aus der kanadischen Forschungsgruppe um Tremblay. Er untersucht Entwicklungspfade zu aggressivem Verhalten im Längsschnitt über Kindheit und Jugendalter und berichtet Befunde basierend auf hormonellen und psychologischen Messungen sowie der Analyse von Interaktionen in der Peergruppe. Beispielsweise konnte hier gezeigt werden, dass Jungen, die in der Kindheit (6.-12. Lebensjahr) aggressiv waren, in der Pubertät höhere Testosteron-Konzentrationen haben, Pubertät und psychosoziale Anpassung33 jedoch nur dann, wenn sie innerhalb ihrer Peergruppe einen hohen sozialen Status innehaben. Geringere Testosteronkonzentrationen bei in der Kindheit aggressiven Jugendlichen stehen dem gegenüber mit sozialer Ablehnung in Beziehung. Diese Befunde zeigen, dass die Funktion der Hypothalamus-Hypophysen-Achse zur Produktion von Gonadenhormonen während der frühen Adoleszenz durch frühe Verhaltensauffälligkeiten und kontextuelle Merkmale moduliert werden kann (vgl. Tremblay, Schaal, Boulerice, Arseneault, Soussignan, & Perusse, 1997). Bei den meisten Studien zur Beziehung zwischen hormonellen Veränderungen und Verhaltensproblemen bei Pubertierenden wurden jedoch kaum Rückkoppelungen von Verhalten auf neuronale oder endokrine Prozesse einbezogen. Diese Wechselwirkungen sind klar belegt, z.B. bei Leistungssportlerinnen, werden jedoch im Rahmen interdisziplinärer Studien nur äußerst selten konkurrierend gegenüber den Effekten sozialer Beziehungen oder Erfahrungen getestet. 4.3 Konsequenzen von Unterschieden im pubertären Entwicklungstempo im Erwachsenenalter Die empirische Forschung zu Konsequenzen von Unterschieden im pubertären Entwicklungstempo ist dominiert von Querschnittstudien bzw. nur über wenige Jahre angelegte Längsschnittstudien, die die Adoleszenz abdecken (z.B. Studien der Forschungsgruppen um Wichstrom, Ge, Hayward, oder Susman). Nur einzelne prospektive Längsschnittstudien ermöglichen, die Folgen von Unterschieden im körperlichen Entwicklungstempo während der Pubertät für das Erwachsenenalter abzuschätzen. Die bedeutendste dieser Studien von Magnusson (vgl. Stattin & Magnusson, 1990) folgte 100.000 norwegischen Schülern vom 10. bis zum 30. Lebensjahr. Stattin und Magnusson konnten zeigen, dass besonders eine sehr frühe pubertäre Reife (z.B. Menarche vor dem 11. Lebensjahr) mit einer negativeren Prognose für gelungene psychosoziale Anpassung im späteren Leben verbunden ist. Frauen, die in der Pubertät sehr früh reiften, waren weniger erfolgreich im Berufsleben und formierten früher eigene Familien durch Mutterschaft oder Heirat. Diese Effekte werden erklärt durch frühe Kontakte zu älteren männlichen Peers, die ihrerseits schon arbeiten und normabweichendes Verhalten zeigen. Durch frühe romantische Beziehungen und frühe Mutterschaft haben Frühreife weniger Zeit und Motivation, in ihre Bildung zu investieren und sind somit längerfristig weniger erfolgreich im Berufsleben als andere Mädchen. Außerdem waren Frauen mit früher Reife häufiger als andere Altergleiche Pubertät und psychosoziale Anpassung34 in offiziellen Registern zu krimineller Auffälligkeit vertreten (Stattin & Magnusson, 1990; Magnusson et al., 1985). Bei Jungen hingegen begrenzten sich die längerfristigen Effekte von Unterschieden im pubertären Entwicklungstempo auf exzessiven Alkoholkonsum und damit verbundene Probleme im Erwachsenenalter. Männer, die während der Adoleszenz später als die Mehrheit körperlich reiften, hatten häufiger Alkoholprobleme als andere Gleichaltrige, was eine Verfestigung von Verhaltensweisen reflektieren soll, die im Jugendalter funktional waren, um den geringen Status unter Peers zu kompensieren (Andersson & Magnusson, 1990). Eine australische Längsschnittstudie untersuchte fast 6000 weibliche Zwillinge und analysierte u.a. den Effekt von Unterschieden im pubertären Entwicklungstempo auf das Eintreten der Menopause. Ein Prädiktor für das frühe Eintreten der Menopause war eine (retrospektiv berichtete) späte Menarche, d.h. bei Frauen mit später körperlicher Reife während der Pubertät ist die reproduktive Phase im späteren Leben am kürzesten, bei ehemals Frühpubertierenden am längsten (Do et al., 1998). Weiterhin wurden die Längschnittdaten der Oakland Growh Study von Jones und Mussen genutzt, um Unterschiede in Persönlichkeitsmerkmalen zwischen früh und spät reifenden Jugendlichen im Erwachsenenalter zu analysieren (z.B. Mussen & Jones, 1958). Das Studiendesign wurde von Livson und Peskin anhand der Reanalyse von Daten der Berkeley Guidance Study repliziert (z.B. Livson & Peskin, 1980). Peskin zeigte, dass Frauen mit einer frühen pubertären Reife im Alter von 30 Jahren verantwortungsvoll, produktiv und zielgerichtet waren verbunden mit einer emotionalen Stabilität und Integrität. Dem gegenüber zeigten Frauen mit verzögerter Reife während der Pubertät eine geringere psychologische Integrität im Erwachsenenalter, d.h. sie waren weniger frustrationstolerant bzw. weniger emotional stabil. Nach den Autoren sollen die vielfältigen Anpassungsprobleme während der Adoleszenz bei frühreifen Mädchen längerfristig die Entwicklung effektiver Bewältigungsstrategien gefördert haben, die wiederum die weitere Persönlichkeitsentwicklung positiv beeinflusst hat (Peskin, 1973). Für Jungen konnte gezeigt werden, dass auch im Erwachsenenalter ehemals früh Pubertierende einen hohen sozialen Status inne haben. Sie werden als verantwortungsvoll, soziabel und selbst-kontrolliert, aber auch als rigide, humorlos und konformistisch beschrieben. Männer mit einer späten Reife während der Pubertät waren dem gegenüber im Alter von 30 Jahren impulsiv, selbstsicher, emotional stabil und offen für Erfahrungen (Livson & Peskin, 1980). Ähnliche Befunde wurden 1984 von Ewert anhand einer deutschen Stichprobe berichtet. Hier waren männliche Pubertät und psychosoziale Anpassung35 Jugendliche mit später pubertärer Reife im Alter von 18 dominanter in sozialen Interaktionen, verantwortungsvoller und sensibler als ihre Altersgenossen mit frühem Entwicklungstempo. Zusammenfassend haben Unterschiede im Tempo der körperlichen Entwicklung während der frühen Adoleszenz auch Konsequenzen für die psychosoziale Anpassung, das Familien- und Berufsleben, Reproduktion sowie die Persönlichkeitsentwicklung im Erwachsenenalter. Besonders bei Mädchen scheint eine frühe Reife den Entwicklungsweg über die Adoleszenz hinaus zu beeinflussen. Über umfassende biopsychosoziale Mechanismen der Vermittlung dieser Effekte weiß man jedoch bislang wenig. Auch beziehen sich die vorliegenden Befunde meist auf Datensätze, die vor Jahrzehnten erhoben wurden, und es liegen keine Studien vor, die Konsequenzen über die dritte Lebensdekade hinaus systematisch untersucht haben. Folglich besteht hier massiver Bedarf an entsprechenden Forschungsprojekten. 5 Ausblick: Schlussfolgerungen für zukünftige Forschung Der Ausblick konzentriert sich auf zwei Punkte: Zum einen sollen resultierend aus einem Abgleich von Modellvorstellungen und bisherigen Forschungen Schlussfolgerungen für zukünftige Unternehmungen und Ziele in der Pubertätsforschung gezogen werden. Zum anderen werden Hinweise für Prävention abgeleitet. Das Modell von Brooks-Gunn und Mitarbeitern (1994) (aus der Forschung zu sexueller Entwicklung während der Adoleszenz) bietet ein heuristisches Modell des Zusammenspiels zwischen hormonellen und zentralnervösen Veränderungen, Sozialverhalten und Persönlichkeit zur Erklärung von Problemverhalten in der Pubertät und Adoleszenz. Die Überprüfung der vollständigen Validität des komplexen Modells ist bisher nicht erfolgt, vielmehr liegt eine Sammlung an Mosaiksteinen vor, die Beziehungen und Wechselwirkungen innerhalb der Modellvorstellungen repräsentieren können. Fehlstellen finden sich beispielsweise im Einbeziehen zentral- und autonomnervöser Aspekte von Verhalten und Emotionen, obwohl neuste Forschungsbefunde bestätigen, dass altersspezifische Veränderungen in kortikalen Strukturen und neuronalen Systemen mit für Jugendlichen typischen Verhaltensweisen (z.B. risikoreiches Handeln, wie der Missbrauch von psychoaktiven Substanzen) in Beziehung stehen. Hormonelle Veränderungen (insbesondere der Einfluss von Gonadenhormonen auf Verhalten), die in aktuelle Forschungsprojekte einbezogen wurden, zeigten dem gegenüber nur geringe Effekte auf das Verhalten Jugendlicher (vgl. Spear, 2000). Letztlich sollte im Modell eine bidirektionale Pubertät und psychosoziale Anpassung 36 Beziehung zwischen Hormonen und zentralnervösen Aspekten bei Jugendlichen angenommen werden, denn beide Systeme interagieren und modulieren z.B. motivationale Zustände. Ziel ist es, die Modellvorstellungen formuliert vor unterschiedlichen forschungstraditionellem Hintergrund und empirische Befunde zusammenzubringen. Die Integration unterschiedlicher Forschungsrichtungen scheint insbesondere bedeutsam vor dem Hintergrund der Dissoziation von somatischer, intellektueller und sozio-emotionaler Entwicklung während der Pubertät. Sekulare Akzeleration, wie sie in den letzten Jahrzehnten für die Geschlechtsreife zu beobachten war, betrifft nicht die kognitive und emotionale Entwicklung. Diese unterschiedlichen Entwicklungsstände in verschiedenen Domänen mögen insbesondere Anpassungsprobleme bedingen (z.B. basierend auf Überforderung durch die Umwelt). Hier besteht eindeutiger Forschungsbedarf für die kommenden Jahre. Modelle zu den Effekten fortschreitender körperlicher Reife oder Variationen im Entwicklungstempo fokussieren ausschließlich auf Problemverhaltensweisen, kaum aber auf normative/positive Entwicklungsergebnisse in der Pubertät (z.B. Autonomie oder Individuation), obwohl der aktuelle Trend in der Psychologie die Erforschung positiver Aspekte von Verhalten und Entwicklung anstrebt (vgl. Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Deshalb sollte zukünftige Forschung einerseits prüfen, inwieweit die beschrieben Modelle auch für positive Entwicklungsergebnisse gültig sind, oder aber andere Mechanismen angenommen werden sollten. Andererseits sollte untersucht werden, in welchen Entwicklungsdomänen sich Jugendliche abweichenden Entwicklungstempos sich von der Mehrheit unterscheiden und in welcher Beziehung die einzelnen Verhaltensaspekte stehen. Darüber hinaus gibt es kein umfassendes biopsychosoziales Modell, mit dem sowohl Ursachen als auch Konsequenzen von Variationen im Zeitpunkt der körperlichen Entwicklung während der Pubertät erklärt werden. Auch hier besteht dringender Bedarf zur Entwicklung und empirischen Überprüfung eines umfassenden Modells, das über die Vorstellungen von Brooks-Gunn und Mitarbeitern (1994) hinausgeht. Beispielsweise wäre es sinnvoll, psychosoziale, evolutionstheoretisch basierte (Belsky et al., 1991), genetische (Comings et al.,2002) und neuroendokrine Modellvorstellungen zur Ursachen von Unterschieden im Zeitpunkt der körperlichen Reife dem Modell von Brooks-Gunn und Mitarbeitern voran zu stellen und somit Vorstellungen über konkrete Entwicklungspfade zu sammeln. Diese sollten dann an einer längsschnittlichen Stichprobe getestet werden. Hinsichtlich der Prävention von Problemen resultierend aus den biologischem Veränderungen in der Pubertät erscheinen drei Aspekte von besonderer Bedeutung. Erstens ist es wichtig, dass die Normalität sowohl körperlicher Veränderungen im allgemeinen (z.B. Pubertät und psychosoziale Anpassung37 verbunden mit typischen Veränderungen im Anteil des Körperfetts oder Berücksichtigung der Besonderheiten kortikaler Verarbeitungsprozesse von Reizen bei Adoleszenten) als auch der großen Variation im Zeitpunkt des Auftreten dieser Veränderungen zu betonen. Hier könnten neue Schwerpunkte in der Sexualerziehung im Schulunterricht oder wissenschaftlich fundierte medial verbreitete Informationen für Jugendliche und ihre Eltern hilfreich sein. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Information und Aufklärung zu einem frühen Zeitpunkt durchgeführt wird, sodass Jugendliche mit frühem Entwicklungstempo nicht unvorbereitet den körperlichen Veränderungen gegenüberstehen und ihre Entwicklung als abnormal erleben. Im übrigen hat sich bei der Implementation von Programmen zu umfassender Sexualerziehung gezeigt, dass frühes Wissen über sexuelle und körperliche Entwicklung in der Pubertät das Wissen bei Jugendlichen erhöht, ohne das Alter des ersten Geschlechtsverkehrs herabzusetzen (Hofferth & Hayes, 1987). Zweitens scheint es wichtig, dass Informationen verbreitet werden darüber, dass pubertäre Veränderungen bei einigen Jugendlichen zu psychosozialen Problemen wie depressiver Verstimmung, geringem Selbstwert oder Essproblemen führen kann. Präventiv könnten besonders für Mädchen Ernährungsberatungen stattfinden sowie generell in Familien und Schulen eine größere Screening-Awareness für schwerwiegendere Probleme aufgebaut werden, die effektive Interventionen einleiten. Interventionen scheinen besonders nützlich, wenn sie an den bekannten Einflußfaktoren ansetzen, die psychosoziale Problemen während der Pubertät bedingen. Es liegen erste Trainingsprogramme vor, die Mädchen vor der Pubertät vermitteln, mit irrationalem Denken umzugehen (Haldeman & Baker, 1992). Solche Trainings könnte besonders hilfreich sein bei der Prävention depressiver Gefühle während der Pubertät (und insbesondere bei Mädchen mit früher pubertärer Reife), indem gegen ein irrational negatives Körperkonzept (welches sich als primärer Prädiktor für Depression bei pubertierenden Mädchen herausgestellt hat; vgl. Stice et al., 2000) angegangen wird. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass auch Hormontherapien beispielsweise bei Jungen und Mädchen mit stark verzögerter körperlicher Reife, sich positiv auf das psychische Befinden auswirken (z.B. bezogen auf Selbstkonzept; Schwab et al., 2001).