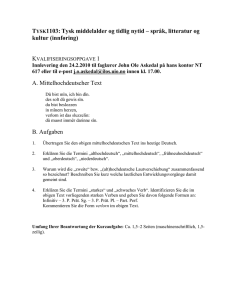

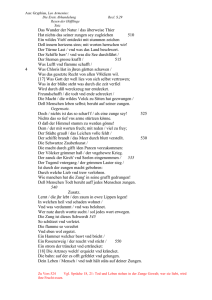

Chronologie der deutschen Literatur

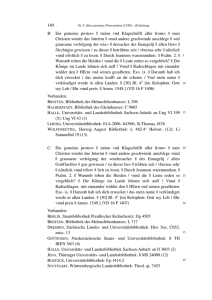

Werbung