Tropisches Paradies Zentralafrika Projekt des WWF läßt auch die

Werbung

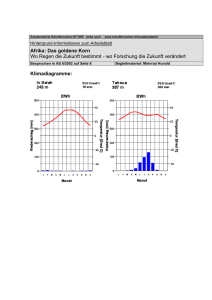

Tropisches Paradies Zentralafrika Projekt des WWF läßt auch die Menschen vom Naturschutz profitieren von Roland H. Knauer Seit zwei Stunden rauschen wahre Sintfluten vom Himmel. Regenzeit im tropischen Regenwald. Sogar die Frösche, die im Normalfall zu jeder Tages- und vor allem Nachtzeit ihr lautstarkes Konzert für tausend Quacker zum Besten geben, haben sich anscheinend stumm irgendwo untergestellt. Nur einen Schritt außerhalb des schützenden Daches aus Palmblättern sind wir innerhalb weniger Sekunden durchnäßt. Im Paradies regnet es in Strömen. „Im Himmel sei das Paradies, auf Erden Bayanga“. Damit meint Jean-Paul Ngoupande, Ministerpräsident der Zentralafrikanischen Republik, nicht nur die Dreitausend-Seelen-Gemeinde diesen Namens, sondern den gesamten dreieckigen Zipfel seines Landes, der zwischen der Republik Kongo und Kamerun direkt auf den nahen Äquator zu zielen scheint. Nirgendwo sonst auf dem Globus bevölkern Großtiere so dicht den tropischen Regenwald wie in der Region um Bayanga. Dieser Garten Eden muß erhalten werden, hat die Regierung des Staates im Herzen Afrikas bereits 1990 beschlossen und den Nationalpark Dzangha-Ndoki und das Reservat Dzangha-Sangha geschaffen. Um das Stückchen Paradies aber dauerhaft zu schützen braucht es mehr als Gesetze. Deshalb hat der World Wide Fund for Nature (WWF) ein langfristiges Konzept ausgearbeitet, von dem auch die wenigen Bantu und Pygmäen der Region profitieren sollen. Der Naturschutz soll ihre Lebensbedingungen verbessern. Nur dann werden die Afrikaner das Projekt auch unterstützen, erläutert Günter Merz das Konzept. Der 45-jährige Zoologe ist beim WWF-Deutschland für Afrika zuständig. Besonders liegen ihm die Waldelefanten am Herzen. Über sie hat er Ende der siebziger Jahre auch an der Elfenbeinküste promoviert. Einfach war diese Arbeit nicht. Fast jeden Tag streifte er damals durch den Regenwald, bekam in vier Jahren jedoch gerade zwanzig der scheuen Tiere zu Gesicht. Ganz anders ist die Situation im Dzangha-Sanga-Reservat: Seit der Morgendämmerung schleichen wir geführt von einem Pygmäen durch den Regenwald. In der Mittagszeit hören wir plötzlich ein Knacken vor uns. Wie versteinert bleiben wir stehen und lauschen. Ein Waldelefant steht im dichten Unterholz. Der Pygmäe fürchtet den gefährlichen Dickhäuter und klopft mit seiner Machete auf einen Baumstamm. Wie ein Phantom verschwindet der Elefant im düsteren Grün. Zwei Stunden später wiederholt sich die Situation. Sechs, sieben Meter vor uns ragt das mächtige Hinterteil eines Elefanten aus dem Unterholz. Diesmal flüchten wir hastig hinter einen Urwaldriesen. Aber auch der Dickhäuter wittert uns und läuft rasch davon. „Begegnungen mit Elefanten sind hier an der Tagesordnung“, erklärt Günter Merz mit leuchtenden Augen unser Glück. Daher hat der WWF die Dickhäuter als spektakuläre Attraktion ausgesucht, die Touristen in die Region locken soll. Am Rand einer großen Lichtung haben Afrikaner unter Anleitung des WWF-Projektleiters Allard Blom eine Plattform gebaut, von der sich garantiert Elefanten beobachten lassen. „Ganz, ganz selten tummeln sich keine Dickhäuter auf der Sangha-Saline“, weiß der holländische Biologe. „Aber wenn man eine Stunde wartet, sieht man die Tiere bestimmt“. 2500 verschiedene Elefanten hat die Wissenschaftlerin Andrea Turkala in den vergangenen sechs Jahren auf der Saline genannten Lichtung registriert. „Manche Tiere sind bisher nur ein einziges Mal aufgetaucht, andere verschwinden für Jahre, kommen dann aber wieder, bestimmte Dickhäuter tummeln sich praktisch täglich vor der Besucherplattform“ faßt die Amerikanerin ein Ergebnis ihrer Forschung zusammen. Der deutsche Geograph Gregor Klaus kennt inzwischen auch den Grund, der die Elefanten auf die Lichtung treibt: „Sie suchen Kaolin“, stellte der Mitarbeiter des Institutes für Umweltwissenschaften der Universität Zürich bei der Untersuchung der über vierzig Salinen der Region fest. Zusammen mit seiner Schweizer Frau Corinne erforscht er im Auftrag des WWF das Gebiet. Nur an den Stellen an denen Tonmineral im Boden ist, kommen die Elefanten auf die Lichtung und fressen es, hat er bisher herausgefunden. Andernorts verschmähen die Dickhäuter die Erde. Auch die Pygmäen des Regenwaldes schätzen Kaolin. Während Europäer diese Substanz als Rohstoff zur Herstellung von Porzellan kennen, nehmen Afrikaner das Mineral als Mittel gegen Durchfall ein. Ähnlich einer Kohletablette entzieht es dem Darm Wasser und stoppt so das Leiden. Kaolin bindet jedoch auch verschiedene Giftstoffe, die Elefanten mit Blättern und Früchten täglich schlucken. Das könnte der Hauptgrund für die häufigen Visiten der Elefanten auf den Lichtungen sein. „Sie besuchen ihre Urwald-Apotheke“, schmunzelt Gregor Klaus. Die vorbeugende Entgiftung könnte auch der Grund sein, aus dem so viele Tiere in dieser Region leben, mutmaßt der Wissenschaftler. Die Elefanten jedenfalls sind ganz wild auf ihre „Arznei“. Bis zu zehn Meter tiefe Höhlen graben sie in den Untergrund, um an Kaolin zu kommen. Dabei stürzt auch so mancher Urwaldriese zu Boden, die Dickhäuter vergrößern so die Salinen stetig. „Und öffnen damit ein Fenster in den Regenwald“, umschreibt Andrea Turkala diesen Einfluß auf das gesamte Ökosystem. Durch das Fenster werfen nicht nur Forscher einen andernorts praktisch nicht möglichen Blick in den Dschungel, sondern auch Natur-Touristen. Einfach läßt sich dieser Blick jedoch nicht erhaschen. Nach einer dreißigminütigen schwierigen Fahrt mit dem Geländewagen über Urwaldpisten, schließt sich nämlich ein mehr als halbstündiger Fußmarsch durch dichten Regenwald zur Sangha-Saline an. Gleich am Anfang führt der Pfad ein längeres Stück durch einen Fluß. Bis an die Hüfte schwappt manchmal das Wasser, während der Donner dumpf vom dunklen Himmel grollt. Mit quatschenden Schuhe und triefenden Hosen stapfen wir im einsetzenden Regen weiter durch den Dschungel. „Allenfalls tausend Touristen im Jahr werden solche Strapazen auf sich nehmen“, vermutet Günter Merz vom WWF für die Anfangszeit des Projekts. Das reicht vorläufig auch, schließlich soll ein sanfter Tourismus die Region entwickeln helfen und nicht etwa Massentourismus das Gebiet zerstören. Das funktioniert aber nur, wenn die Zahl der Reisenden nicht überhand nimmt. Aus diesem Grund gibt es auch nur eine Lodge mit 32 Betten in Bayanga, die obendrein nur halbwegs europäischen Standard erreicht. Zwölf Stunden über oft gerade zwei Meter breite, lehmig-sandige Pisten dauert die Fahrt vom einzigen internationalen Flughafen des Landes in der Hauptstadt Bangui bis zur Lodge. Tiefe Schlammlöcher im Weg machen die Reise zur Tortur. Auch das eine Strapaze, die wohl nicht jeder Tourist mitmacht. Wer die Mühen nicht scheut, den erwartet jedoch ein Programm, wie nirgendwo sonst auf der Welt. Eine Wanderung durch den Regenwald öffnet den Blick in eine andere, fantastisch anmutende Welt. Lianen hängen und schweben in Schleifen oder Korkenzieher-artig verdreht im düsteren Licht unter den dichten Wipfeln der Urwaldriesen. Eine Würgerfeige erdrosselt in jahrzehntelanger Arbeit einen Baum. Mit dicken Dornen am Stamm wehrt sich ein Gehölz gegen das Gefressenwerden. Das Innere eines gestürzten Urwaldriesen hat sich bereits in Humus verwandelt, während die äußeren Schichten noch intakt scheinen. Wie Baby-Schnuller leuchten uns dicke rote Blüten entgegen, deren schwarzer Ballon in der Mitte scheinbar zum Saugen einlädt. Aber auch Tierliebhaber kommen leicht auf ihre Kosten: Schnaufend-schnarrend fliegt ein Nashornvogel über die Wipfel, ein Hagedasch, der zur Vogelfamilie der Sichler gehört, tut es ihm nach. Weißnasen-Meerkatzen kreischen in den Kronen, lassen sich aber kaum sehen. Zwei afrikanische Perlhühner rennen erschrocken über den mannsbreiten Weg, den die Elefanten in den Urwald planiert haben. Graupapageien rufen, eine Gruppe Mangaben schwingt sich geschickt von Ast zu Ast. Auf einem Stamm bleiben diese dunkelbraunen Verwandten der Meerkatzen dann sitzen und betrachten uns neugierig, ihr lange Schwänze baumeln in die Tiefe. Plötzlich bleibt der Pygmäe an der Spitze der fünfköpfigen Gruppe wie elektrisiert stehen. Lachend und schäkernd tobt eine Horde Schimpansen vielleicht hundert Meter weiter durch die Wipfel. Vorsichtig schleichen wir näher, bemüht, kein Ästchen knackend unter unseren Füßen zu zertreten. Immer wieder spähen wir zu den Baumkronen, entdecken aber keine Spur von den Schimpansen. Ohnehin ist es totenstill geworden. Ob wir uns geirrt haben? Auf einmal setzt sich ein halber Baumwipfel in Bewegung, ein großer, brauner Schatten huscht zum nächsten Baum. Obwohl der Spuk gleich wieder vorbei ist, bleiben wir noch eine Zeitlang stumm stehen. Auch die flüchtige Begegnung mit einer Horde Schimpansen ist selbst in dieser wildreichen Gegend eine Seltenheit. Ihre Schlafnester, die sie aus Blättern hoch ins Geäst bauen, sehen wir jedoch öfter. Nur den zweiten Herrscher des afrikanischen Regenwaldes neben dem Elefanten sehen wir nicht, obwohl wir mehr als einmal auf seine Spuren stoßen: den Gorilla. Kein Wunder, schließlich sind die bis zu dreieinhalb Zentner schweren Menschenaffen sehr scheu. Allard Blom und seine Mitarbeiter haben jedoch bereits damit begonnen, Gorillas im Reservat Dzangha-Sangha an Menschen zu gewöhnen. In einigen Monaten wird es dann wohl so weit sein, daß die Touristen auch den zweiten Herrscher des Dschungels Auge in Auge gegenüberstehen. Unser Führer zeigt uns statt dessen die Spuren des ersten Herrscher. Überall auf den Wegen finden sich die mächtigen Fußstapfen der Waldelefanten, immer wieder finden wir lehmige Kuhlen im dichten Grün, aus denen sie wohl Kaolin schöpfen. Auch der Kot der Dickhäuter findet sich reichlich auf den Wegen. Oft genug liegt mittendrin ein Kern so groß wie die Hand eines Kindes. Dreißig Prozent aller Baumarten des afrikanischen Regenwaldes keimen erst, wenn sie den Darm eines Elefanten passiert haben. Da die Elefanten weit umherwandern, wenn sie den reifenden Früchten hinterherziehen, verbreiten sie die Samen in einem riesigen Gebiet. Oft genug sieht ein älterer Kothaufen dann auch aus wie ein winziger Garten, so viel Grün sprießt aus dem graubraunen Dung. Der Elefant ist der unumschränkte Herrscher des Regenwaldes. Die Pygmäen fürchten ihn. Oft genug verletzen die Dickhäuter ihre Männer, wenn sie längst die Afrikaner gewittert haben, während die kleinen, schwarzen Männer noch nichts von der Anwesendheit des Elefanten ahnen. Ansonsten aber sind die Pygmäen furchtlose und geschickte Jäger. Sie lassen sich sogar beim Beutefang über die Schulter schauen. Zehn, fünfzehn Männer springen auf die Ladefläche des Geländewagens, über ihren Schultern hängen aus Lianen geflochtene Netze. Zum Glück kommen sie nicht ins Auto, Pygmäen waschen sich nämlich selten, schmieren sich stattdessen gern mit Tierfett ein. Jeder von ihnen strömt daher einen stechenddumpfen, vor allem aber umwerfenden Geruch aus. Im Wald springen die Männer geschickt von der Ladefläche und tauchen in einer langen Reihe in den Regenwald ein. Wenn sie nicht laufend schrill und laut „hui“ rufen würden, hätten wir Weiße ziemlich Mühe, ihnen zu folgen. An einer Stelle, die für uns aussieht wie jede andere auch, stellen die Pygmäen dann ihre Netze in einem etwa sechzig Zentimeter hohem Halbkreis auf. Dazwischen immer wieder schrille „hui“-Rufe. Große Tiere wollen sie damit vertreiben. Die höchsten vierzig Zentimeter hohen Blauducker aber verstecken sich im Unterholz. Trommelnd und rufend jagen die Pygmäen die kleinen Hornträger wieder auf, lenken sie in Richtung Netz. Bald zappelt ein Tier darin, stößt seinen typischen, schnarrenden Angstruf aus. Wenn die Pygmäen andere Tiere anlocken wollen, ahmen sie diesen Schrei gerne nach. Jetzt aber stoßen die Männer laute Jubelrufe aus und packen das unglückliche Tier. Mit gezielten Knüppelschläge töten sie den Ducker rasch. Nach einem exakten Plan wird die Beute schließlich unter den Bewohnern des Dorfes aufgeteilt. Ihre Frauen streifen derweil ebenfalls durch den Wald, suchen eßbare Früchte und Wurzeln, aber auch Heilkräuter. Wenn die Touristen wollen, dürfen sie mitkommen. Auch Heilkräuter werden gesammelt und mit verschiedenen Methoden zu wirksamen Medikamenten verarbeitet. Geriebene Rinde des EtekobolaBaumes hilft zum Beispiel gegen Ohrenschmerzen, erklärt uns die Pygmäen-Frau. Allerdings muß man die Raspeln in Muttermilch lösen. Und schon drückt sie einen feinen Strahl der benötigten Flüssigkeit in den kleinen Becher, den sie aus Blättern geformt hat. Nur die Fasern der Mbatama-Staude werden unverarbeitet verwendet. Schließlich sollen sie das Gift aus der Wunde herausziehen, wenn eine Schlange zugebissen hat. Und das muß natürlich schnell gehen, für eine aufwendige Herstellungsprozedur bleibt da keine Zeit. Längst haben die meisten Pygmäen ihr Nomadenleben im Regenwald aufgegeben. In ihren typischen, kleinen Rundhütten, deren Wände aus großen Blättern bestehen, siedeln sie am Rand der wenigen Pisten, die durch den Regenwald führen. Die festen Dörfer aber bereiten ihnen zunehmend Probleme. So sammeln sich in ihnen im Laufe der Jahre verschiedene Parasiten, die den Nomaden des Regenwaldes bisher unbekannt waren. Sandflöhe legen ihre Eier in die Fußsohlen, Malaria rafft so manches Kind im Fieberschub dahin, Lepra frißt Gliedmaßen langsam auf. Hier versucht das Schutzprojekt des WWF zu helfen. Allard Blom bezahlt den Arzt Viktor Babon, der aus der Gegend stammt und seinen Gehilfen Joseph Ngongo. Mit einem klapprigen Auto und einer großen Blechkiste voller Medikamente fahren sie einmal pro Woche in jedes Dorf. Mühsam erklären sie den Pygmäen einfache Vorsorge-Maßnahmen. Die aber tun sich schwer mit solchen modernen Dingen. Schließlich kann man im Regenwald ohne große Vorausplanung gut überleben. Prophylaxe liegt daher außerhalb des Erfahrungsschatzes der Pygmäen. Sechs Jahre hat Viktor Babon gebraucht, bis er die ersten Menschen davon überzeugen konnte, Sandalen zu tragen, die den Sandfloh hindern, seine Eier in die Fußsohlen zu legen. Die Bewohner der Region profitieren in vielen Bereichen von den Naturschutzmaßnahmen des WWF. Während die Hälfte der Eintrittsgelder für die Parks direkt für Schutzmaßnahmen wie Bezahlung und Bewaffnung einer dreißigköpfigen Brigade verwendet werden, die Wilderern das Handwerk legen sollen, fließen weitere vierzig Prozent in den Fond einer unabhängigen Entwicklungsorganisation der Einwohner der Region. Manuel Sué, der Präsident der Organisation, erläutert, wie das Geld verwendet wird: Elektrisch geladene Zäune werden damit zum Beispiel um die Felder der Afrikaner errichtet. Sie halten die Elefanten von der Plünderung der Felder ab. Die Grundmauern einer Entbindungsstation stehen bereits, in verschiedenen Dörfern werden Brunnen gebohrt. Den Pygmäen werden Kurse angeboten, in denen sie die Grundlagen des Ackerbaus lernen. Und ein Umweltbildungsprogramm bringt den Afrikanern die Idee des Naturschutzes nahe. Denn nur, wenn sie den Wert ihres Paradieses um die kleine Stadt Bayanga verstehen lernen und vom Naturschutz profitieren, werden sie ihn auch befürworten. Im Garten Eden nahe am Äquator in der Zentralafrikanischen Republik funktioniert dieses einfache Rezept bisher recht gut. Kasten Gefährdete Idylle Der Premierminister der Zentralafrikanischen Republik Jean-Paul Ngoupande unterstützt das Naturschutzprojekt des WWF in Bayanga nach Kräften. Schließlich will er in dem bitterarmen Land den Tourismus als vierten Wirtschaftsfaktor neben Viehzucht, Holzwirtschaft und Diamanten-Abbau etablieren. Gut drei Millionen Menschen leben auf knapp der doppelten Fläche Deutschlands, neben der Amtssprache Französisch verständigen sich praktisch alle Zentralafrikaner in der Sprache Sango. Für Afrika, wo die Menschen in etlichen Staaten jeweils mehr als siebzig oder achtzig unterschiedliche Sprachen sprechen, muß das als stabilisierender Faktor gewertet werden. Trotzdem kam es in der Zentralafrikanischen Republik, die kaum fünfhundert Kilometer asphaltierte Straßen hat, im April und Mai diesen Jahres zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen, die erst durch den massiven Eingriff französischer Truppen beigelegt wurden. Ohnehin agieren die Franzosen in dem erst seit 1959 unabhängig gewordenen Staat praktisch noch immer als Kolonialherren. Nur zögernd kehren die während der Unruhen praktisch vollständig evakuierten Weißen in das Land zurück. Trotzdem gilt die Zentralafrikanische Republik als eher sicherer Staat in Afrika. Ein begrenzter Tourismus dürfte daher gute Chancen haben, vor allem da er die Regenwälder um Bangui im äußersten Südwesten und die Savannen im Norden besuchen wird. Beide Regionen aber liegen etliche Autostunden von der Hauptstadt entfernt und spürten im April und Mai kaum Auswirkungen der Unruhen. RHK