Seminaren 3

Werbung

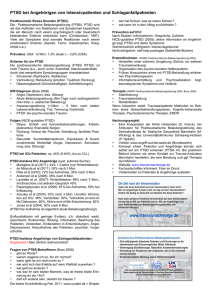

Neuropsych. sem. 3 PTE ÁOK Pszichiátriai Klinika Neuropsychologie des posttraumatischen Stresssyndroms (PTSD) bzw. der posttraumatischen Belastungsstörung Das PTSD ist eine Erkrankung, die meist sowohl psychische als auch körperliche Veränderungen unterschiedlicher Natur umfasst, die durch ein traumatisches Ereignis oder mehrere solcher Ereignisse ausgelöst werden. (1980 als nosologische Kategorie in der dritten Ausgabe des DSM-Ill eingeführt). Plutarch Berichte über Soldaten, bei denen infolge von traumatischen Ereignissen plötzliche Taubstummheit auftrat. Im 19. Jahrhundert Charcot, Pierre Janet, Freud -Hysterie ist ein Zustand, der speziell durch psychische Traumata verursacht wird. Während der zwei Weltkriege entwickelten viele Soldaten angesichts von Todesbedrohung und Extremerfahrungen ein Zustandsbild, das als Kriegsneurose bezeichnet wurde. Sog. »Kriegszitterer« zeigten eine Bandbreite physiologischer Reaktionen wie Zittern, Schreien, Weinen, stuporöse Zustände und Gedächtnisverlust). Als Folge des Vietnamkriegs und unter dem Einfluss der Frauenbewegung in Amerika wurde das PTSD als diagnostische Kategorie in das DSM-Ill aufgenommen und international verbindlicher Standard für die Diagnosestellung. Definition des Traumas und des PTSD I. Der Begriff »Trauma« (altgr. trauma = Wunde, Schaden) kennzeichnet im klinischen Kontext den Zustand körperlicher und seelischer Veränderungen infolge eines traumatisierenden Ereignisses, einer körperlichen und/oder seelischen Erschütterung. Im ICD-10 wird ein auslösendes »traumatisches Ereignis« als »ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes (kurz- oder langanhaltend), die bei fast jeder Person eine tiefe Verstörung hervorrufen würde« definiert. Sigmund Freud, der den Terminus Trauma einführte, definierte hingegen das Trauma selbst als »ein Erlebnis, welches dem Seelenleben innerhalb kurzer Zeit einen so starken Reizzuwachs bringt, dass die Erledigung oder Aufarbeitung desselben in normal gewohnter Weise missglückt, woraus dauernde Störungen im Energiebetrieb resultieren müssen”. Ökonomisch ausgedrückt: Das Trauma ist gekennzeichnet durch ein Anfluten von Reizen, die im Vergleich mit der Toleranz des Subjekts und seiner Fähigkeit, diese Reize psychisch zu bemeistern und zu bearbeiten, exzessiv sind. Definition des Traumas und des PTSD II Nach Laplanche und Pontalis (1989) kann zwischen chronischer Traumatisierung und singulärer Traumatisierung unterschieden werden. Die Intensität der Reizanflutung ist demnach unabhängig davon, ob es sich nun um ein einziges, sehr stark erregendes Ereignis oder um eine Anhäufung von Reizen (Summation) handelt, von denen jeder einzelne Reiz isoliert erträglich wäre. Saß et al. (1996) definieren dagegen das Trauma als Reaktion oder als Folge hoch aversiv bewerteter bedrohlicher Ereignisse, die auf der einen Seite unmittelbar das Wohlergehen und die körperliche Unversehrtheit der eigenen Person betreffen. Extreme Varianten derartiger Ereignisse sind z. B. die Androhung des Todes oder einer schweren Verletzung. Auf der anderen Seite können die Auslöser von Traumata in der unmittelbaren Beobachtung oder der Information über Ereignisse bestehen, die das Wohlergehen, die körperliche Unversehrtheit oder das Leben anderer Personen betreffen, und von der beobachtenden bzw. informierten Person als hoch aversiv erlebt werden. Das Miterleben eines unerwarteten oder gewaltsamen Todes oder die Verletzung einer nahestehenden Person sind Beispiele für diese Ereignisse. Klinische Symptomen In vielen Fällen kommt es zum Gefühl von Hilflosigkeit und durch das traumatische Erleben zu einer Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses. Das syndromale Störungsbild ist geprägt durch -sich aufdrängende, belastende Gedanken und Erinnerungen an das Trauma (Intrusionen) -oder Erinnerungslücken (Bilder, Alpträume, »Flashbacks«, partielle Amnesie), -Übererregungssymptome (Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit, vermehrte Reizbarkeit, Affektintoleranz, Konzentrationsstörungen), -Vermeidungsverhalten (Vermeidung traumaassoziierter Stimuli) und -emotionale Taubheit (allgemeiner Rückzug, Interessensverlust, innere Teilnahmslosigkeit) Im Kindesalter treten teilweise veränderte Symptomausprägungen auf, wie z.B. wiederholtes Durchspielen des traumatischen Erlebnisses, unspezifische Verhaltensauffälligkeiten oder auch aggressive Verhaltensmuster. Die Symptomatik kann unmittelbar oder auch mit (z.T. mehrjähriger) Verzögerung nach dem traumatischen Geschehen auftreten (Late-onsetPTSD). Epidemiologie des PTSD -ca. 8% aller männlichen und ca. 20% aller weiblichen USAmerikaner ein PSTD entwickeln (Breslau et al. 1998). -Die Angaben für die Lebenszeitprävalenz innerhalb der deutschen Gesamtbevölkerung liegen für beide Geschlechter zwischen 1% und 7,8%. -Die Häufigkeit von PTSD ist nach Flatten et al. (2001) abhängig von der Art des Traumas. So besteht eine Prävalenz -von jeweils ca. 50% nach Vergewaltigung, -25% nach anderen Gewaltverbrechen, -20% bei Kriegsopfern, -15% bei Verkehrsunfallopfern und -15% bei schweren Organerkrankungen (Herzinfarkt, Malignome). Die Prävalenz subsyndromaler Störungsbilder ist allerdings wesentlich höher und es besteht eine hohe Chronifizierungsneigung. Die ursächliche Faktoren Die Risikofaktoren für die Ausbildung des PTSD lassen sich gliedern in -externale Faktoren (Umwelt, demographische Daten) und -internale Faktoren. Psychische Faktoren, wie Persönlichkeitseigenschaften, z.B. Ängstlichkeit -kognitive, biologische, familiäre und genetische Risikofaktoren -die klinische Vorgeschichte, wie komorbide oder alternative psychische Störungen Die Intensität des Stressors, -Der Zeitpunkt früher Stressexpositionen (Stressoren, die in der Ontogenese früh auftreten, werden als besonders wirksame Bestimmungsfaktoren beschrieben.) -die Qualität der Stressexposition ( zB. infolge tätlicher Übergriffe ist die Entwicklung eines PTSD wahrscheinlich). -Während eine geringe familiäre Stabilität mit einer größeren Prävalenz von PTSD einhergeht, scheint eine gefestigte soziale Unterstützung zu geringer Symptomentwicklung zu führen). Trauma und Verkehrsunfälle Der Schwerpunkt der Neuropsychotraumatologie liegt in der Diagnose und Behandlung psychischer und psychosomatischer Folgen von Schädel-HirnVerletzungen und Schleudertraumen. Unfallereignisse gehören zu den Akuttraumatisierungen bzw. Typ-IPsychotraumata, charakterisiert durch die Einmaligkeit des Ereignisses (singuläres Trauma), durch die Unvorhersehbarkeit und einschneidende Bedeutung für die betroffene Person und für ihren weiteren Werdegang. Typ-Il-Psychotraumata lassen sich hingegen durch ihr wiederholtes Auftreten oder einen langanhaltenden Verlauf (chronisches Trauma) und aufgrund der Art des Traumas (meist auch durch die personifizierte Traumatisierung durch einen Täter) charakterisieren. Typ-I-Traumata zählen damit zunächst zu den weniger schweren psychischen Traumatisierungen und werden dementsprechend ohne Langzeitfolgen verarbeitet. Vor allem amerikanische Studien bestätigen hingegen, dass dennoch eine Anzahl von Unfallopfern unter traumaspezifischen Belastungsreaktionen leidet. Unbehandelt stellt die psychische Dimension häufig einen chronifizierenden Faktor dar, Diese Ergebnisse verweisen auf einen möglichen Zusammenhang von subjektiver Verarbeitung und der Chronifizierung des PTSD nach einem Unfall. Pathogenese des PTSD I Die Aufnahme des PTSD in die diagnostischen Klassifikationssysteme (DSMIII:1980; ICD-10:1991) ging mit der Annahme einher, dass das belastende Ereignis den primären und ausschlaggebenden Kausalfaktor darstellt und das Belastungssyndrom ohne seine Einwirkung nicht entstanden wäre. Die Folgen traumatischer Erlebnisse lassen sich hinsichtlich verschiedener Merkmale klassifizieren: - zeitliche Dauer (Persistenz, kurzfristig vs. langfristig) der Folgen, - Auswirkungsebene (Emotion,Kognition,Physiologie, Verhalten) und - Klassifizierungsebene nach den diagnostischen Manualen (DSM-IV und ICD10). Das PTSD kann symptomatisch -direkt nach einem traumatischen Ereignis auftreten, »akuten Belastungsstörung«. -verzögert beginnen (11% aller Fälle) -eine vorübergehende und eine chronische Form aufweisen In 50% aller Fälle bildet sich das PTSD in Spontanremission zurück. Bei ca. 1/3 aller Patienten mit PTSD entwickelt sich ein chronisches Störungsbild. Die Symptomschwere zu Beginn der Störung sowie die Symptomdauer und die Distanz der betroffenen Person zum auslösenden traumatisierenden Ereignis sind von hohem prognostischen Wert für die Chronifizierung des PTSD. Pathogenese des PTSD II Drei Kategorien traumatischen Erlebens (Meichenbaum,1994 1.plötzlich auftretende, unerwartete Ereignisse, 2.schleichende traumatische Erfahrungen, 3.stellvertretende traumatische Erfahrungen. Meichenbaum (1994) differenziert des Weiteren zwischen menschlich verursachten und natürlich verursachten Traumata; diese Klassifizierungsachse wurde von Ehlers (1999) erweitert. Allgemein sind Reaktionsänderungen bei Personen mit PTSD zu beschreiben; neben Änderungen des Selbstbildes lassen sich insbesondere neurophysiologische und biochemische Veränderungen objektivieren. Nach Meichenbaum (1994) lässt sich das Antwortverhalten erwachsener Personen in fünf Klassen unterteilen. Die fünf Responsekategorien können demnach umfassen: -emotionale Reaktionen, wie z.B. Ärger und Schuld, -kognitive Veränderungen, wie z.B. antizipierte Hilflosigkeit und Konzentrationsmangel, -biologisch-physiologische Störungen, wie z.B. Störungen des Schlafrhythmus, -behaviorale Konsequenzen, wie z.B. Vermeidungsverhalten und -charakteristische Coping-Stile, wie z.B. Schuldzuschreibungen. Pathogenese des PTSD III Dissoziation und Generalisierung der Angst werden als symptomatische Reaktionen des PTSD angesehen. Als kardinale Symptome werden in DSM-IV und ICD-10 -intrusives Wiedererleben des Ereignisses mit vergleichbarer Qualität wie zum Zeitpunkt der tatsächlichen Traumatisierung, -eine emotionale Taubheit, -eine erhöhte Grunderregung und -die Vermeidung bzw. Dissoziation traumabezogener Gedanken und Handlungen aufgeführt. Traumatische Ereignisse stellen einen Angriff auf grundlegende Einstellungen und Überzeugungen dar; -sie führen zu einem Verlust sowohl des Selbstvertrauens als auch des Fremdvertrauens. -Sowohl Gefühle des Verlustes von Eingebundenheit und Identität, -des Verlustes von Sicherheit und Geborgenheit als auch Pathogenese der Dissoziation I »Dissoziation« (lat. dissociatio = Auflösung, Trennung, Zerfall) bezeichnet eine krankhafte Entwicklung, in deren Verlauf zusammengehörige Denk-, Handlungsoder Verhaltensabläufe »zerfallen« und der Kontrolle der betroffenen Person entzogen werden. Die Dissoziation kann sowohl basale Funktionen, wie unmittelbare Empfindungen als auch hoch komplexe Leistungen, wie das Erinnern der Vergangenheit, das Bewusstsein der eigenen Identität, betreffen Ähnlich wie bereits in der Kontroverse zwischen Janet (1893) und Freud (1893) wird gegenwärtig die Frage diskutiert, ob es sich bei den dissoziativen Störungen um intrapsychische Verarbeitungsmechanismen einer nichtintentionalen Autoregulation von Belastungserfahrungen oder eher um eine regressive Abwehrfunktion, bei der andere Abwehrmechanismen wie Spaltung, Affektisolierung, Verleugnung beteiligt sind, handelt. Die Dissoziation kann sowohl prozessdynamisch als auch statisch definiert werden, d.h. die dissoziative Bewusstseinsstörung kann neben einem dynamischen aktiven Prozess dissoziativer Mechanismen auch den Zustand des Nebeneinanderbestehens verschiedener, miteinander nicht verbundener, teilweise aktiv getrennt gehaltener Inhalte und Vorgänge bezeichnen. Pathogenese der Dissoziation II Kognitionspsychologisch wird unter Dissoziation ein erlernter Mechanismus, der sich in der Entwicklung neuronaler Strukturen niederschlägt, verstanden. Es wird davon ausgegangen, dass es organisierende, koordinierende Schaltstellen im Gedächtnissystem gibt, die angeregt oder gehemmt werden. Affekterinnerung und Erinnerung-Erinnerungs-Verbindungsstellen werden nach Art eines Turn-on/turn-off-Mechanismus entkoppelt. Klassische Konditionierungsprozesse werden als Grundlage dissoziativer Lernprozesse angesehen. Entgegen der Annahme, dass die Reduktion des konditionierten Antwortverhaltens eine Extinktion der Assoziation zwischen unkonditioniertem Stimulus (UCS) und konditioniertem Stimulus (CS) bewirkt, zeigt sich, dass die Verbindung zwischen UCS-CS nicht gelöscht werden kann, sondern ausschließlich inhibiert wird. Für die Inhibition scheinen der Hippokampus, der mediale Frontallappen und der orbitofrontale Kortex von Bedeutung zu sein. Grundsätzlich stellt die Dissoziation zunächst einen gesunden strategischen Abwehrmechanismus im Leben der meisten Menschen dar. Wenn hingegen die Dissoziation eine Ausprägung oder Frequenz erfährt, die ein Individuum auf klinisch bedeutsame Weise in verschiedenen Lebens- und Funktionsbereichen einschränkt, kann eine Dissoziation als »Störung oder Veränderung in den normalerweise einheitlichen Funktionen von Identität, Gedächtnis und Bewusstsein verstanden werden«. Als dissoziativ können demnach sowohl ein Spektrum normalpsychologischer Prozesse, wie sie z.B. in Übermüdungs- und Stresssituationen auftreten können, als auch Trancezustände, die bewusst intendiert werden, und psychopathologische Phänomene bezeichnet werden. Pathogenese der Dissoziation III Die psychopathologische Dissoziation manifestiert sich in verschiedenen psychoformen und somatoformen Symptomen. Negative psychoforme Symptome können durch Depersonalisation (Ich-Erlebensstörung, Veränderung der Selbstwahrnehmung), Derealisation (Umwelt-Erlebensstörung, Personen, Gegenstände und Umgebung erscheinen unwirklich, fremdartig oder auch räumlich verändert), dissoziative Fugue (Annahme einer neuen Identität und die Unfähigkeit, sich die vorhergehende Identität ins Gedächtnis zu rufen) und dissoziative Amnesie (plötzliche Unfähigkeit, wichtige, persönliche Informationen zu erinnern; nicht durch organische Ursachen begründet) beschrieben werden. Beispiele für negative somatoforme dissoziative Symptome sind der Ausfall einer oder mehrerer sensorischer Modalitäten und motorische Inhibition, wie Paralysen, visuelle Störungen, wie z.B. der Tunnelblick (Gesichtsfeldeinengung), visuelle Unscharfen, akustische Taubheit und sensorische Taubheit für verschiedene Körperteile. Pathogenese der Dissoziation IV Positive psychoforme Symptome treten beim Abruf dieser Systeme in Form des Wiedererlebens traumatischer Inhalte flashbackartig auf (in Form von Gedanken, Bildern, Gefühlen und Stimmenhören). Diese Formen des Zuganges können nicht in das Bewusstsein integriert werden. Positive somatoforme dissoziative Symptome sind Schmerz, sexuelle Sinneseindrücke, aber auch beobachtbares Verhalten, wie Erstarren, Flucht und Unterwerfung im Zusammenhang mit dem Wiedererleben eines traumatischen Ereignisses. Nach Koopman et al. (1994) ist die peritraumatische (griech. peri- = um das Trauma herum) Dissoziation als wichtiger Risikofaktor des PTSD anzusehen. Die Dissoziation kann in drei unterschiedlichen, dennoch interdependenten mentalen Ausprägungen vorliegen primäre Dissoziation (Unfähigkeit, die Ganzheit dessen, was sich ereignet, in das Bewusstsein zu integrieren; sensorische und emotionale Elmente des Ereignisses können nicht in das persönliche Gedächtnis und die Identität integriertwerden; die Erfahrung ist gesplittet in isolierte, somatosensorische Elemente ohne Integration in ein persönliches Narrativ), sekundäre Dissoziation (Verlassen des Körpers im Moment der Traumatisierung, aus einer istanz das Geschehen beobachten = »peritraumatische Dissoziation«) und tertiäre Dissoziation (Entwicklung unterschiedlicher Ich-Zustände, die traumatische Erinnerungen beinhalten = dissoziative Identitätsstörung). Dissoziative Amnesie, Fugue und Identitätsstörung Das Störungsbild der dissoziativen Amnesie wird nach dem DSM-IV durch eine oder mehrere Episoden bestimmt, wobei die betroffene Person unfähig ist,sich an wichtige, zumeist traumatische oder belastende, persönliche Informationen zu erinnern. Die Erinnerungsunfähigkeit ist dabei zu umfassend, um durch eine normale Vergesslichkeit erklärt zu werden. Das vorherrschende Bild der dissoziativen Fugue ist ein plötzliches und unerwartetes Verlassen des Wohnortes oder des gewohnten Arbeitsplatzes verbunden mit der Unfähigkeit, sich an die eigene Vergangenheit zu erinnern.Das »Wandern« geht mit einer Unsicherheit hinsichtlich der eigenen Identität bzw. mit dem Verlust der eigenen Identität und der bedingten Annahme einer neuen Identität einher. Die dissoziative Identitätsstörung (»Dissociative Identity Disorder«, DID) ist durch die Existenz zweier oder multipler distinkter Identitäten bzw. Persönlichkeitszustände gekennzeichnet. Diese sind durch ein dauerhaftes Wahrnehmungsmuster der eigenen Person und der Umgebung geprägt. Die Person wird wechselweise von mindestens zwei oder mehr Identitäten oder Zuständen kontrolliert. Das Erinnerungsvermögen ist in einem über das normale Vergessen hinausgehende Maß beeinträchtigt. Die Ursache dissoziativer Identitätsstörungen Zusammenspiel zweier Faktoren; -eine psychobiologische Fähigkeit zur Dissoziation; -eine schwere, wiederholte oder lang anhaltende Traumatisierung Innerhalb der Traumatheorien werden der Dissoziation von Van der Kolk und Fisler (1995) vier Bedeutungen zugesprochen: -sensorische und emotionale Fragmentierung der Erfahrung und des Erlebens, -peritraumatische Dissoziation (»spacing out«), d.h. Derealisation oder Depersonalisation während des traumatischen Ereignisses, -fortgesetzte Depersonalisation und »spacing out« während des täglichen Lebens, -traumatische Erinnerungen, die mit verschiedenen Ich-Zuständen verbunden sind. Als kritische Faktoren für peritraumatische Dissoziation werden u. a. angesehen: Alter, Grad oder Ausmaß der Exposition während des traumatischen Ereignisses, » subjektiv wahrgenommene Bedrohung, generelle psychische Regulationsmechanismen, Grad der Identitätsformation a Neurobiologischer Perspektive Integrative Funktionen eines Individuums können durch die Ausschüttung neurochemischer Substanzen insbesondere im Hippokampus und präfrontalem Kortex verändert werden. Das Ausmaß, inwiefern diese Substanzen, wie Glutamat, Norepinephrine, Epinephrine, Glukokortikoide, endogene Opiate und andere Substanzen hemmend oder verstärkend wirken, ist von der Dosierung abhängig. Der Dissoziation zugrunde liegende neurobiologische und neuropharmakologische Mechanismen ähneln denen der Angstentstehung. Z. B. durch Gabe von Yohimibin (ein a-adrenerger Rezeptor-antagonist) können Flashbacks bei Patienten mit PTSD ausgelöst werden. Eine Veränderungen der Yohimibinkonzentration als auch die Gabe von Betablockern und anderer nicht sedierender Medikamente könnte während der peritraumatischen Akutbehandlung möglicherweise der Modulierung des Erregungsniveaus während der Traumaexposition dienen, damit zu einer Reduktion dersubjektiv wahrgenommen Gefahr führen und folglich die Wahrscheinlichkeit einer peritraumatischen Dissoziation reduzieren Psychobiologie von Stress als Grundlage des PTSD Stress entsteht in der Auseinandersetzung einer Person mit ihrer Umwelt als Reaktion auf ein Übermaß an seelischer und körperlicher Anforderungen in Form einer Erhöhung der Alarmbereitschaft des Organismus.Dieser stellt sich dabei auf eine erhöhte Leistungsbereitschaft ein. Selye (1956) definiert Stress als »alles, was auf den Körper einwirkt und eine Aktivierungsreaktion hervorruft bzw. eine unspezifische vegetative Reaktion des Organismus auf jede Anforderung«. Selyes Definition betrifft v.a. physiologischen Stress (z.B. Kälte, Hitze), der zu vorübergehenden Gedächtnisstörungen wie transienter globaler Amnesie führen kann. Stressformen: Eustress und Disstress. Es handelt sich bei Stress um keine feste Größe, sondern die gleichen Stressoren bewirken unterschiedlich starke spezifische und unspezifische Reaktionen eines Organismus/Individuums in Abhängigkeit von der subjektiven Intensität des Stressors. Dauert die Belastung durch einen Stressor an, geht die Aktivierungsreaktion (= Alarmreaktion) in einen Gegenschock mit körperlichen Veränderungen über. Im Weiteren folgt der Schockphase eine Widerstandsphase, in welcher der Organismus bei objektiv gleicher Belastung weniger Kortikoide ausschüttet und das Stresssyndrom folglich verschwindet. Nimmt die Belastung durch den Stressor lange Zeit nicht ab oder tritt sogar ein weiterer Stressor hinzu, kann der Widerstand zusammenbrechen und das Stresssyndrom tritt erneut auf. Diese Vorgänge erhöhen die Handlungsbereitschaft und mobilisieren Reserven für Fluchtoder Kampfverhalten, hemmen jedoch Aufbau-und Entspannungsprozesse. Biologische Stressachsen. Die beiden wichtigsten biologischen Stressachsen sind demnach das sympathomedulläre System sowie die Hypothalamus-HypophysenNebennierenrinden-Achse (HHNA). Beim sympathomedullären System vermittelt der Sympathikus Stimulation des Nebennierenmarks über die Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin. Beim HHNA stimulieren der Kortikotropin-Freisetzungsfaktor (»corticotropinreleasing factor«, CRF) und das adrenokortikotrope Hormon (»adrenocorticotropic hormone«, ACTH) die Freisetzung von Kortikoiden [v.a. das Kortikotropin-freisetzende Hormon (corticotropin-releasing hormone, CRH) und Kortisol] aus der Nebennierenrinde, die rückwirkend die CRH- und ACTH-Ausschüttung wiederum inhibiert. Multiple psychische und physische Auslöser im Laufe des Lebens als Vulnerabilitätsmarker in Abhängigkeit von Schweregrad, Häufigkeit, Art und Struktur der Erlebnisse wirksam werden.Diese Marker haben auf die behaviorale, kognitiv-emotionale, körperliche und soziale Entwicklung einen determinierenden Einfluss und bestimmen den organisatorischen und funktionalen Zustand eines reifenden Gehirns . Stress ist ein Prozess der aktiven Auseinandersetzung (transaktionaler Prozess). Dabei spielt die Interpretation der Situation eine entscheidende Rolle (Lazarus u. Folkman 1984). Die Einschätzung der Bedrohung wichtiger Ziele (»primary appraisal«) wird ergänzt durch die Bewertung der eigenen Handlungsmöglichkeiten (»secondary appraisal«). Diese hängt von den verfügbaren situativen Ressourcen, wie z. B. dem Handlungsspielraum, oder von personalen Ressourcen, wie z. B. der sozialen Unterstützung, ab. Das Coping stellt dabei den Versuch dar, Stresssituationen zu vermeiden, zu mildern oder u. zu bewältigen. Ontogenetische Perspektive der Zeitpunkt der Traumatisierung darstellt einen kritischen Faktor für die Entwicklung eines PTSD, da verschiedene neuronale Systeme zu unterschiedlichen Zeitpunkten reifen und dadurch differente kritische Perioden für unterschiedliche kognitive Funktionen existieren. In Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Traumatisierung werden sehr wahrscheinlich distinkte Entwicklungsprozesse der kognitiven und emotionalen Verarbeitung durch ein Trauma verändert bzw. gestört. Langfristige neurophysiologische und biochemische Korrelate des PTSD sind z. B. eine unspezifische Erregung des sympathischen Nervensystems, eine Reduktion der kortikalen evozierten Potenziale bei Präsentation neutraler Stimuli und eine abnorme Schlafphysiologie (Einschlaf-und Durchschlafstörungen). Neuroendokrinologische Veränderungen spiegeln sich in einer erhöhten noradrenergen Aktivität, einer Unterfunktion der HNNA und einer Dysregulation des endogenen Opioidsystems wider. Arousal. Es zeigte sich, dass ehemalige Soldaten mit PTSD ein deutlich höheres Arousal und ausgeprägtere subjektive Belastungsgefühle aufwiesen als Soldaten ohne PTSD. Die nutzungsabhängige Internalisierung einer durch Arousal ausgelösten Angstreaktion kann als Zustandsgedächtnis bezeichnet werden. Dieses Gedächtnis baut sich dadurch auf, dass alle sensorischen Signale nach der Filterung durch die sensorischen Organe eine Kaskade zellulärer und molekularer Prozesse im Gehirn initiieren. Neurochemie, Zytoarchitektur und damit auch Hirnstrukturen und Funktionen verändern sich Die Aktivierungshäufigkeit bestimmt die nutzungsabhängige Internalisierung neuer Informationen, was zu einer Sensibilisierung führt. Eine einmal sensitivierte Aktivierung kann im Folgenden durch weniger intensive externale Stimuli hervorgerufen werden Das Gehirn bleibt sensitiv oder plastisch gegenüber Erfahrungen über die gesamte Lebensspanne hinweg, Dieselben Mechanismen, die die Sensibilisierung im reifen Gehirn bedingen, bestimmen während der Entwicklung die funktionelle Kapazität des menschlichen Gehirnes. Kritische Perioden Kritische Perioden gibt es für unterschiedliche Funktionen wie z. B. der Angstregulation, des autobiographischen Gedächtnisses und der Perspektivenübernahme. Die optimale Entwicklung komplexerer Systeme setzt die gesunde Entwicklung weniger komplexer Systeme voraus. Deshalb hat z. B. eine Fehlentwicklung der zustandsregulierenden Anteile des Gehirnes, wie z. B. Hirnstamm und Mittelhirn, eine große Bedeutung für die neuronale Entwicklung aller weiteren Hirnregionen. Traumata während der Kindheit haben demnach einen potenzierenden schädigenden Effekt auf die dauerhafte Organisation aller zukünftigen Fähigkeiten eines Kindes. Traumatisierung stellt im Gegensatz zur Deprivation eine Überaktivierung wichtiger neuronaler Systeme während der sensiblen Phasen der Entwicklung dar. Einschneidende emotionale Erlebnisse werden bereits von frühester Kindheit an über die Amygdala gespeichert, längst bevor eine verbale Kodierung möglich ist. Auf diese Weise ist erklärbar, warum frühe Lebenserfahrungen eine prägende Bedeutung haben können, ohne dass diese in Worte gefasst werden könnten. Differenzierung zweier Gedächtnisarten Es kann zwischen zwei ontogenetisch zu differenzierenden Gedächtnisarten unterschieden werden (Le-Doux 1998). Das deklarative bzw. explizite Gedächtnis, das im Hippokampus zentriert ist, wird vom Bewusstsein gesteuert, während das emotionale bzw. implizite Gedächtnis, dessen Schlüsselinstanz die Amygdala darstellt, von Signalen aus der Umwelt gesteuert wird. Nach den Erkenntnissen von LeDoux (1998) können emotionale Reaktionen und emotionale Erinnerungen ohne bewusste kognitive Beteiligung entstehen. Erlebnisse mit starker Amygdalaaktivierung stellen besonders unauslöschliche Erinnerungen dar. Dies gilt sowohl für emotional positive Erlebnisse (z. B. intensive Liebesgefühle, große Erfolgserlebnisse) als auch für emotional sehr belastende Erfahrungen (z. B. traumatische Ereignisse wie Unfall, Misshandlung oder Vergewaltigung). Viele Angstreaktionen werden durch klassische Konditionierung unterhalb der Wahrnehmungsschwelle erworben. Wenn ein Umweltsignal unbewusst als Angstreiz identifiziert wird, kommt es zu einer Angstreaktion und zur Adrenalinausschüttung. Subkortikal entstandene Furchtkonditionierungen sind der Grund dafür, dass bestimmte Reize Furcht bewirken, ohne dass ein auslösendes Ereignis benannt werden kann. Präkognitive Emotionen, d.h. den bewussten Denkprozessen vorauseilende Emotionen, beruhen auf bruchstückhaften sensorischen Informationen, die noch nicht vollständig analysiert und als bestimmte Objekte erkannt worden sind. Die Amygdala reagiert unmittelbar über das sympathische Nervensystem mit einer Aktivierung des Körpers. Diese Reaktionsbereitschaft ist ein biologisch vorgegebenes Programm und deshalb nur bedingt therapeutisch zu verändern. Die Überreaktion der Amygdala kann durch kortikale Mechanismen kontrolliert werden, indem der präfrontale Kortex das eingeleitete emotionsaktivierende Programm der Amygdala unterbricht, wenn die Reizsituation als ungefährlich bewertet wird Der präfrontale Kortex Abgesehen von emotionalen Bedrohungen wie sie Traumata darstellen, bei denen durch die Kurzschaltung zwischen Thalamus und Amygdala eine sofortige und massive Körperreaktion ausgelöst wird, bleibt im Normalfall noch ausreichend Zeit, dass der präfrontale Kortex eine Bewertung der eingehenden sensorischen Informationen vornehmen und damit auch die emotionalen Reaktionen steuern kann. Der orbitofrontale Kortex reguliert die emotionalen Reaktionen über ein dichtes Netz von Nervenbahnen zum limbischen System. Die Emotionskontrolle erfolgt vermutlich durch den linken präfrontalen Kortex, während der rechte präfrontale Kortex als der »Sitz« negativer Gefühle (z. B. Furcht und Aggression) anzusehen ist. Die Annahme bestätigend, dass der linke Präfrontallappen den rechten Präfrontallappen hemmt, kommt es bei Ausfall des linken Präfrontallappens zu emotionalen Auffälligkeiten und zu unkontrollierten Angstattacken. In Tierversuchen führt die elektrische Reizung der Amygdala zu verstärkten Angstreaktionen, in Form von erhöhter Puls- und Atemfrequenz, Blutdruckerhöhung, Erhöhung des Kortikosteronspiegels und erhöhter Schreckhaftigkeit und der Unterbrechung bestimmter Verhaltensmuster. Eine Zerstörung der Amygdalakerne hingegen bewirkt angst- und furchtlose Tiere. Die angstreduzierende Wirkung einer beeinträchtigten Amygdalafunktion konnte beim Menschen durch gehirnchirurgische Eingriffe oder Läsionen der Amygdala nachgewiesen werden. Die bis in die 50er Jahre durchgeführten frontalen Lobotomien zur Behandlung von Angstzuständen oder Epilepsien, führten zwar zu einer Beseitigung der Ängste, aber auch zur Reduktion jedes differenzierten Gefühlserlebens (= Affektverflachung). Bei der Speicherung von Erfahrungen arbeiten Amygdala und Hippokampus eng zusammen. Eine angstvolle Erfahrung wird derart gespeichert, dass über den Hippokampus die Fakten festgehalten werden, während die Verarbeitung der emotionalen Begleitreaktionen eher an das amygdaloide System gekoppelt ist. Funktionelle Beeinträchtigungen bei PTSD Emotionale Reaktionen auf ein traumatisches Ereignis sind unterteilbar in primäre Emotionen, die unmittelbar während des Ereignisses auftreten, und in sekundäre Emotionen, die unmittelbar nach dem bedrohlichen Ereignis oder mittelbar nach der Bewertung des Ereignisses und der Antizipation der Konsequenzen auftreten. Als primäre Emotionen werden z. B. Angst und Hilflosigkeit beschrieben Die unmittelbaren Folgen eines Traumas sind insbesondere ein Ansteigen der Empfindlichkeit gegenüber Bedrohung und Stress, was eine Erhöhung der Aufmerksamkeit selektiv für traumbezogene Reize und einen Anstieg der Erwartungen physischer Gefahr, Verlust, Verrat etc. mit sich bringt. Diese unmittelbaren Veränderungen beeinflussen die Informationsverarbeitung und somit auch den späteren Gedächtnisabruf. Es ist anzunehmen, dass Informationen nicht wie in stressfreien Situationen durch das hippokampale Gedächtnissystem, sondern vornehmlich durch das alternative, weniger stressanfällige amygdaloide Gedächtnissystem verarbeitet werden Nach der Traumaexposition treten sekundäre Emotionen auf, die durch kognitive Reflexions und Bewertungsprozesse entstehen. Kurzzeitige kognitive Veränderungen treten bei den meisten traumatisierten Individuen in den ersten Tagen und Wochen auf. Ausschließlich Personen, die eine chronische PTSD entwickeln, zeigen dauerhafte kognitive Veränderungen. Das Gedächtnismodell von McClelland und Mitarbeitern Sie nehmen an, dass das hippokampale Gedächtnissystem für schnelles Lernen relevant ist und unmittelbar auf Veränderungen der Umwelt reagieren kann, während ein distinktes weitreichendes neokortikales System für eine Langzeitspeicherung und das langsame Lernen verantwortlich ist. Computersimulationen zeigten, dass das neokortikale System nicht in der Lage ist, auf neue, überraschende Informationen zu reagieren und in das bereits Gelernte zu integrieren. Resick und Schnicke (1993) unterscheiden diesbzgl. zwischen: Überassimilation (Überanpassung des Traumas an die Umwelt), durch die die Realität des traumatischen Ereignisses minimiert oder abgelehnt wird und Überakkommodation (Überanpassung der Umwelt an das Trauma), in der die Realität außerhalb des traumatischen Ereignisses als völlig verändert wahrgenommen wird, wenn z. B. jedes laute Geräusch eine Bedrohung darstellt. Als verschachteltes Lernen (»interleaved learning«) bezeichnen McClelland et al. die Möglichkeit, neue Informationen graduell in alte Erinnerungen zu integrieren. Diese Form des Neulernens stellt eine langsamere Form des Neuerwerbs und Rekonstruierens alter Informationen dar, die auf Wiedererinnern und Neubewertung beruht. Dieser Ansatz ist im Rahmen therapeutischer Behandlungen des PTSD, insbesondere der dissoziativen Amnesie, von Bedeutung. Erinnerungsfunktionen Kennzeichen des chronischen PTSD sind gering elaborierte Traumaerinnerungen, die nur schlecht oder gar nicht in die individuelle Autobiographie integriert sind Negative Bewertungen können wegen fehlender elaborierter Informationen nicht wiederlegt werden Das Erinnern dieser Gedächtnisfragmente ist gekennzeichnet durch ein von traumabezogenen Reizen ausgelöstes unwillkürliches Wiedererleben der Traumaerinnerungen und dem Erleben intensiver Emotionen. Formen der Erinnerung: explizite Erinnerung, die sich auf das Bewusstsein von Fakten und Ereignissen bezieht und implizite Erinnerung, die sich auf Gewohnheiten, emotionale Antworten, reflexive Handlungen und klassisch konditionierte Reaktionen bezieht. Bei traumatischen Ereignissen scheint ein extremes emotionales Arousal mit den expliziten Erinnerungsfunktionen des Hippokampus zu interferieren. In extrem stresserzeugenden Situationen kann die explizite Erinnerungsfunktion versagen, sodass die Betroffenen keine Sprachbilder (Narrative) des Ereignisses entwickeln können. Aufgrund der erhaltenen impliziten Erinnerungsfunktionen können sie jedoch körperliche Sensationen, Angstzustände, ängstigende diffuse Wahrnehmungen haben, die durch bestimmte, mit dem traumatischen Ereignis verbundene Auslösesituationen evoziert werden können. Easterbrook-Hypothese Easterbrook (1959) nimmt an, dass physiologisches Arousal die Aufmerksamkeitsbreite bei der Stimulusverarbeitung reduziert sodass die Aufmerksamkeit stärker an zentrale Aspekte gebunden und weniger auf periphere Aspekte einer Situation gerichtet werden kann. So ging Christianson (1992) davon aus, dass zentrale Informationen eines traumatischen Ereignisses folglich besser erinnert werden als periphere Informationen, während das Gegenteil für neutrale Ereignisse gilt. Nach Safer et al. (1998) ist das Tunnelgedächtnis ein Resultat von sowohl peritraumatisch eingeengter Aufmerksamkeit als auch von einer erhöhten posttraumatischen elaborierten Informationsverarbeitung und spezifischen emotionalen Verarbeitung kritischer Details. Die Informationsverarbeitung nach der Reizdarbietung begrenzt demnach ebenfalls den Erwerb von Informationen aus der mentalen Peripherie. Physiologische Mechanismen Bei Traumaerinnerungen handelt es sich um autonoetische Erinnerungen mit hohem Bezug zur eigenen Biographie. Die für PTSD typischen Erinnerungen sind lebendig und bildhaft-perzeptiver Natur, gleichzeitig aber auch wenig strukturiert und aus einzelnen Bildfragmenten mit inhaltlichen Lücken zusammengesetzt. Traumatische Erinnerungen können einerseits spontan und ohne willkürliche Kontrolle der traumatisierten Person auftreten. Sie sind von hoher Intensität und werden immer wieder auf die gleiche Art und Weise durchlebt. Andererseits werden infolge von Traumata Gedächtnisblockaden beschrieben, sodass ein Trauma nicht wiedererinnert werden kann. Auf neurophysiologischer Ebene konnten Cahill und McGaugh (1998) in ihren Untersuchungen belegen, dass die Ausschüttung von Adrenalin und Kortikosteronen, die Beteiligung des sympathischen Nervensystems und des Amygdaloidkomplexes für die stabile Verankerung hoch emotionaler Inhalte im Gedächtnis verantwortlich sind; entgegengesetzte Effekte zeigten sich hingegen bei chronischem intensiven Stress begleitet von hohen Kortisolwerten und einer Volumenreduktion des Hippokampus bzw. einer Funktionsreduktion des Hippokampus. Dis- und Eustress und Gedächtnisleistung Der Zusammenhang von Stress und Gedächtnis wird generell als ein kurvilinearer beschrieben, mit zunächst ansteigender Gedächtnisleistung unter Eustressbedingungen und Gedächtnisreduktion bei weiter ansteigender Stressintensität und langfristiger Stressexposition (Disstress). Das Stress-Gedächtnis-Modell von Yerkes-Dodson. Dieses Modell von Yerkes-Dodson (1908) geht dementsprechend davon aus, dass niedrige und hohe Level von Arousal den Abruf von Gedächtnisinhalten reduzieren, während mittlere Level zu optimalen Gedächtnisleistungen führen. Loftus (1980) nahm weiterhin an, dass ein hohes emotionales Arousal das Erinnern behindert, weil emotional sehr erregte Personen nicht hinreichend viel Aufmerksamkeit auf die wichtigen Hinweisreize in ihrer Umgebung richten und, dass deshalb wesentliche Informationen für das Erinnern des emotionalen Ereignisses unberücksichtigt bleiben. Bei stressbedingten Amnesien handelt es sich um Gedächtnisstörungen ohne nachweislich zugrunde liegende Hirnschädigung mit primär psychischer Ursache. Sie können durch external oder internal bedingte traumatisierende Stresszustände verursacht werden. Das mnestische Blockadesyndrom. bezeichnet eine primär psychisch bedingte, anhaltende Gedächtnisstörung, die auf das autobiographische Gedächtnis begrenzt ist und durch akute oder chronische Stressoder Traumazustände ausgelöst wird Unmittelbare Traumaauslöser können sowohl psychischer als auch somatischer Natur sein. Die Gedächtnisstörung wird als Blockade des Abrufs bereits abgelagerter autobiographischer Erlebnisse bzw. als Blockade der dauerhaften und bewussten Informationsaufnahme verstanden. Der zugrunde liegende Mechanismus auf der Hirnebene basiert vermutlich auf einer massiven Freisetzung von Stresshormonen, die den normalen neuronalen Informationsfluss unterbinden. Zu dissoziativen Symptomen gibt es Parallelen und Unterschiede: Die Parallelen liegen in der grundsätzlichen Reversibilität und in den Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen und anderen wichtigen Funktionsbereichen sowie in der Unmöglichkeit, das Syndrom als gewollte Simulation erklären zu können. Die Unterschiede zeigen sich zum einen in der Pathogenese, da die mnestische Blockade auch auf körperliche Krankheiten zurückzuführen ist, zum anderen in der Symptomatologie der Amnesie, da sie nicht ausschließlich auf die belastenden oder traumatischen Ereignisse und assoziierten Erinnerungen begrenzt ist. Im Gegensatz zu anderen dissoziativen Symptomen ist die Wahrnehmung der eigenen Identität nicht von der Blockade betroffen. Ein Coping-Mechanismus von Patienten mit PTSD ist das Vermeiden traumaspezifischer auslösender externaler und internaler Auslösereize. Das semantisch-narrative Beschreiben des Traumas stellt einen Versuch dar, der Angstbelastung durch das Wiedererleben des Traumas zu entgehen. Oftmals stellt jedoch schon eine unspezifische Erregung einen internalen Auslöser für ein Flashback-Erleben dar. Das duale Repräsentationsmodell von Brewin. Zwei Gedächtnissysteme der Traumarepräsentation (Brewin et al. 1996). Demnach ist die Narration des Traumas eine Leistung des verbal abrufbaren Gedächtnisses (»verbal accessible memory«, VAM). Es sich um narrative Fakten der Autobiographie handelt, die bewusst, kontrolliert und situationsangepasst abgerufen werden können. Im Gegensatz dazu stellt das Wiedererleben eine Operation des situativ abrufbaren Gedächtnisses dar (»situationally accessible memory«, SAM). Alle von situativen Auslösern initiierte Flashbacks, die sich vollständig der Kontrolle des Patienten entziehen. Ob VAM- oder SAM-Erinnerungen aktiviert werden, hängt sowohl von den traumabezogenen Stimuli als auch von jeweils unterschiedlich abgespeicherten Inhalten der Traumaerinnerung ab. Wenn die traumabezogenen Trigger gleich gut zur VAM- wie zur SAM-Erinnerung passen, dann wird eine Aktivierung der SAM und somit der affektiven Anteile des Gedächtnisses verhindert. VAM-Erinnerungen sind günstig für die Kontrolle unangemessener Angstreaktionen. Je ähnlicher SAM und VAM, desto besser die Kontrolle. Innerhalb der Traumatherapie kann der Abgleich zwischen SAM und VAM ein wesentliches Therapieziel darstellen, was durch Aufmerksamkeitsausrichtung auf die Flashback-Inhalte erreicht werden kann Das Integrieren fehlender Detailerinnerungen sowie das Neubewerten einzelner Traumaaspekte als auch das Durchleben der negativen Gefühle können in der Traumatherapie i. Allg. von Bedeutung sein. Traumatherapie I Traumatherapien, wie Expositionstherapien, kognitive Therapien und »Eye- movement-desensitization and reprocessing« (EMDR) ermöglichen das Erinnern zuvor nicht zugänglicher Details des Traumas. Ziel ist es dabei nicht, ein exaktes narratives Abbild des Traumas zu rekonstruieren, sondern Auslösereize der FlashbackErinnerung in das bewusst erinnerbare Narrativ einzubetten. Diese Auslöser korrespondieren ursprünglich mit bestimmten »heißen Punkten« des Traumas, wie z.B. Feuersbrunst oder auch Sirenengeräusche, die bei einer Aufhebung der Verknüpfung von Reiz und den »heißen Punkten« das Erleben von Flashbacks inhibieren. Angstvolle Erlebnisse, können am besten überwunden werden, wenn sie im therapeutischen Kontext zuerst gezielt aktiviert und dann durch neue, positivere Emotionen korrigiert werden, wie es z. B. bei der Exposition (»prolonged exposure«) umgesetzt wird. Therapieziel ist es, die traumatische Situation im Gedächtnis zu reaktivieren und im therapeutischen Rahmen die Dissoziation von visuellen, verbalen, affektiven und weiteren sensorischen Erlebniskomponenten wieder zu einer Einheit zu integrieren (Traumasynthese). Wenn die traumatischen Ereignisse einer Person aktiv emotionsgetragen wieder erinnert werden können, ohne dissoziativ abgewehrt werden zu müssen, ist ein wesentliches Ziel erreicht. Traumatherapie II Aus psychodynamischer Perspektive lassen sie sich durch einen (teilweise) unbewussten Abwehrmechanismus erklären, der das Ausleben von unbewussten Wünschen verhindert. So kann der Wunsch, aus einer Situation zu entkommen, ohne dass eine bewusste Realisierungsmöglichkeit gegeben wäre, zu einer dissoziativen Fugue führen. Auch aus der Perspektive des Behaviorismus wird die Dissoziation durch die Motivation, einer Situation zu entfliehen, erklärt. Hier wird das Verlassen einer Situation jedoch dadurch definiert, dass der Patient durch sein Handeln Stressreduktion erfährt und eine Belohnung, z.B. in Form von subjektiver Erleichterung, erzielt. In der Verhaltenstherapie wird das dissoziative Verhalten ignoriert und durch fehlende Verstärkung gelöscht Traumatische Erinnerungen, wie z.B. an Unfälle, können i. Allg. adäquater und effektiver durch neue emotionale Erfahrungen in ähnlichen Situationen im Rahmen einer Konfrontationstherapie überwunden werden als durch kognitives Analysieren und Nachdenken über die Hintergründe des Traumas Kontraindikationen für imaginative Vorgehenswiesen stellen akute Stabilisierungs- und Trauerphasen dar. Potenziell kann die Traumaexposition eine unmittelbare Reduktion der Amnesie und eine Schwächung der Dissoziation bewirken, was eine gleichzeitige außerordentliche Belastung der neuronalen Informationsverarbeitung darstellt und die Gefahr der Retraumatisierung mit sich bringt. Traumatherapie II Es gilt, dass Furchtkonditionierungen sowohl durch Gewöhnung an phobische Reize mittels konfrontativer Übungen als auch durch Einsicht über Stärkung der medial präfrontal gesteuerten Kontrollfunktionen ausschließlich in ihrem verhaltensbezogenen Ausdruck reduziert werden. Die konditionierte Furchtreaktion kann demnach durch mentale Einstellungen und positive Erfahrungen inhibiert werden; die impliziten Erinnerungen bleiben jedoch trotz einer erfolgreichen Psychotherapie weiterhin reaktivierbar. Neue extreme psychosoziale Belastungen oder Traumata können die aus dem Verhalten eliminierte Furchtreaktion rasch wieder aktualisieren und ein ausgeprägtes phobisches Vermeidungsverhalten begünstigen, das schon als überwunden galt. Die Erkenntnis, dass die ursächlichen impliziten Erinnerungen nicht gelöscht werden können, wohl hingegen das reaktive phobische Vermeidungsverhalten, ist für die Therapiezielsetzung von Relevanz. Im Rahmen einer Bewältigung sollten nicht nur die Ängste und Traumata bearbeitet werden, sondern im Gegenzug positive Basiserfahrungen vermittelt werden, die im Sinne einer Ressourcenerhöhung das Vertrauen der Patienten in sich selbst, in die Zukunft und in die soziale Umwelt stärken. Traumatherapie III Auch das Verständnis für die Funktionsweise der Amygdala kann zu der Einsicht verhelfen, dass eine primäre, biologisch gesteuerte Angstreaktion mit starker körperlicher Aktivierung, wie beschleunigter Herzschlag, Veränderung der Atmung, muskuläre Anspannung, Schwitzen, flaues Gefühl im Magen, in bedrohlich erscheinenden Situationen kognitiv und willentlich nicht verhindert werden, wohl aber durch eine veränderte sekundäre Reaktion und Bewertung leichter überwunden werden kann. Im Vordergrund der Symptomatik des PTSD stehen das intrusive Flashback-Erleben traumatischer Erinnerungsfragmente und dissoziative Gedächtniseinbußen (dissoziative Amnesie, mnestisches Blockadesyndrom) Inkonsistente Untersuchungsmethoden und inkonsistente Ergebnisse entfachen die Debatte über die Bedeutsamkeit beobachteter Veränderungen. Wegen ethischer Einschränkungen innerhalb der klinischen Forschung und begrenzter Übertragbarkeit der Ergebnisse aus der Tierforschung besteht die dringende Forderung nach höherem Konsensus hinsichtlich der Untersuchungsmethoden, insbesondere im Einsatz neuropsychologischer Testverfahren, um eine höhere Vergleichbarkeit der klinischen und experimentellen Ergebnisse zu erzielen und um zu einer systematischen Modellbildung und Entwicklung von Präventionsmethoden und Behandlungsstrategien zu kommen