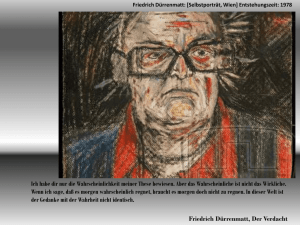

Wir stehen da, gefesselte Betrachter

Werbung