DIE NIKOMACHISCHE ETHIK VON ARISTOTELES Beherrschtheit

Werbung

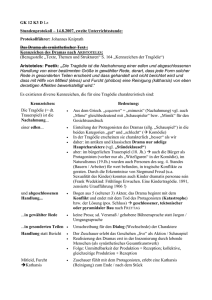

DIE NIKOMACHISCHE ETHIK VON ARISTOTELES EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG VON PROF. DR. LÁSZLÓ TENGELYI Beherrschtheit und Unbeherrschtheit (Buch VII, Kap. 1‐11) Ausgangsfrage: Wie verhalten sich Schlechtigkeit (oder Minderwertigkeit), Unbeherrschtheit und tierisches Wesen zueinander? Mit dieser Frage sind wir an einem Randbereich des ethischen Handelns angelangt; denn eigentlich nur die Schlechtigkeit ist ein rein ethisches Phänomen, Unbeherrschtheit und tierisches Wesen gehören nicht mehr ganz dazu. Sie bezeichnen vielmehr Gebrechlichkeiten der menschlichen Natur, die den ethisch Handelnden daran hindern, richtig zu handeln. Um die Ausgangsfrage zu beantworten, geht Aristoteles von einer Beobachtung aus, die seine gesamte Untersuchung über die Unbeherrschtheit leitet: Er wird darauf aufmerksam, dass sich die Unbeherrschtheit (Akrasia) in ihrer reinen Form auf denselben Handlungsbereich bezieht wie die Zuchtlosigkeit oder Zügellosigkeit (Akolasia, das Gegenteil von Besonnenheit), nämlich auf den Bereich körperlicher Lüste und Begierden. Wenn wir nur die reine Form der Unbeherrschtheit (die Akrasia haplôs, also „die Unbeherrschtheit schlechthin“, ohne „nähere Bestimmung“ oder „Zutat“) im Auge haben, dann können wir die Unbeherrschtheit durchaus mit der Zuchtlosigkeit oder Zügellosigkeit vergleichen und damit in die Nähe der Schlechtigkeit oder der ethischen Minderwertigkeit bringen. So ist am Ende von VII 6 davon die Rede, dass „als Unbeherrschtheit schlechthin nur jene gilt, die sich in ihrem Erscheinungsbild mit der Zuchtlosigkeit der normalen Menschennatur deckt.“ (S. 191; 1149 a 19 f.). In der Tat stellt Aristoteles im verschlungenen Text wiederholt einen Vergleich zwischen Unbeherrschtheit Zuchtlosigkeit oder Zügellosigkeit an. Dazu braucht er zwei vorbereitende Einzeluntersuchungen: 1) Buch VII, Kap. 2–5: Hier zeigt Aristoteles in einer tiefgreifenden Auseinandersetzung mit Sokrates, dass die Unbeherrschtheit ebensowenig aus Unwissenheit stammt wie die Zuchtlosigkeit oder Zügellosigkeit, dass sie aber wiederum Wissen nur in einem ganz besonderen Sinne voraussetzt: Der Unbeherrschte hat zwar ein Wissen darüber, was er tut, er handelt also nicht ohne Wissen, aber er lässt sein Wissen in der gegebenen Situation nicht wirksam werden (S. 183 f.). In der zweiten Hälfte des 5. Kapitels versucht dann Aristoteles diese äußerst originelle und überaus zutreffende Unterscheidung zwischen „Wissenhaben“ und das „das‐besessene‐Wissen‐auch‐wirksam‐werden‐lassen“ (oder, einfacher, zwischen „Besitz“ und „Gebrauch“ des Wissens) auch „natürlich‐seelisch“ zu erklären, das heißt aus der Natur des Menschen abzuleiten (S. 184 f.). Er beschreibt dabei den Konflikt zwischen verschiedenen Meinungen, wobei er deutlich herausstellt, dass die „Begierde“ es ist, „die den wahren Gegensatz bildet“ (S. 185, Mitte), die also der einen der beiden einander entgegengesetzten Meinungen die vermeintliche Überzeugungskraft verleiht. Daraus folgert er zugleich, dass Sokrates eigentlich recht hatte, wenn er behaupten wollte, dass die Unbeherrschtheit das eigentliche Wissen nicht wirksam werden lässt (S. 186). Wir sehen wieder einmal deutlich, dass Aristoteles mit dem ethischen Intellektualismus des Sokrates nicht einfach bricht, sondern ihn nur angemessener zu formulieren sucht. 2) Buch VII; Kap. 6: Hier macht Aristoteles einen deutlichen Unterschied zwischen der „Unbeherrschtheit mit einer näheren Bestimmung“ und der „Unbeherrschtheit schlechthin“. Auf Grund dieser Einzeluntersuchungen kann nun Aristoteles zeigen, dass a) die Unbeherrschtheit nicht unfreiwillig oder unwillentlich genannt werden kann, woraus auch schon folgt, dass sie nicht aus Unwissenheit stammt; dass sie aber b) im Gegensatz zur Zuchtlosigkeit oder Zügellosigkeit doch ohne Vorsatz (ohne freie Entscheidung, ohne freien Willensentschluss, das heißt ohne Prohairesis) ist. Das unterscheidet die Unbeherrschtheit von der Zuchtlosigkeit oder Zügellosigkeit: Sie ist zwar so etwas wie eine Schlechtigkeit (Minderwertigkeit), aber doch nur so etwas wie eine Schlechtigkeit und nicht wahrhaft Schlechtigkeit, weil sie keine feste Grundhaltung ist, sondern eben nur eine Schwäche oder eine Gebrechlichkeit. Daher zieht Aristoteles aus dem Vergleich zwischen Unbeherrschtheit und Zuchtlosigkeit oder Zügellosigkeit folgende generelle Schlussfolgerung: „Unbeherrschtheit und Schlechtigkeit sind totel verschiedene Gattungen: die Schlechtigkeit isz der Zustand, der (dem Träger) gar nicht mehr zum Bewußtsein kommt, wohl aber ist dies bei der Unbeherrschtheit der Fall.“ (S. 197; 1150 b 35 f.) Und weiterhin: „Man sieht klar: die Unbeherrschtheit ist nicht Schlechtigkeit – wenngleich sie es natürlich in einem bestimmten Sinne doch ist –, denn die Unbeherrschtheit hält sich nicht an die Willensentschiedung, wohl aber die Schlechtigkeit.“ (S. 198; 1151 a 5–7.) Die Unbeherrschtheit ist also keine Schlechtigkeit im vollen Sinne des Wortes. Diese Einsicht bringt sie in die Nähe des „tierischen“ Verhaltens, das auch keine ethische Schlechtigkeit ist (ausführlicher handelt davon die zweite Hälfte des 6. Kapitels, siehe S. 189–191, vgl. S. 194). Das ist ein Ergebnis, das Aristoteles in den Kapiteln 7–11 des VII. Buches von verschiedenen Seiten her zu bekräftigen sucht. Im 7. Kapitel zeigt er zunächst, dass ein Affekt wie der Zorn (Thymós), der oft von Unbeherrschtheit zeugt, der vernünftigen Überlegung weniger unzugänglich ist als die Begierde (Epithymía) (siehe 1149 b 1 f.). Im 8. Kapitel fügt er hinzu, dass die Unbeherrschtheit im Gegensatz zur Zuchtlosigkeit oder Zügellosigkeit nicht als eine feste Grundhaltung aufgefasst werden kann und eben deshalb immer mit näachträglichem Bedauern verbunden ist, woraus folgt, dass der Unbeherrschte im Gegensatz zum Zuchtlosen oder Zügellosen nicht „unverbesserlich“ ist (S. 195; 1150 a 22). Daher heißt es: „Aus diesem Grund ist der Zuchtlose minderwertiger als der Unbeherrschte.“ (S. 195; 1150 a 30 f.). Im 9. Kapitel setzt Aristoteles hinzu, dass der Unbeherrschte „besser als der Zuchtlose und nicht einfach schlecht ist“: „Denn das Beste in ihm, das Grundprinzip (des Handelns), bleibt gewahrt.“ (S. 199; 1151 a 24–26.) Aus dem 10. Kapitel, das nicht mehr die Unbeherrschtheit, sondern die Beherrschtheit behandelt, geht hervor, dass der Beherrschte nicht der „Starrsinnige“ ist, der um jeden Preis auf seiner Meinung beharrt, ob er recht hat oder nicht. Das Beispiel von Neoptolemos aus dem Philoktetes des Sophokles zeigt dem Aristoteles eindeutig, dass der Beherrschte durchaus seine Meinung ändern kann, wenn er durch einsichtige Argumente eines Besseren belehrt wird. Das 11. Kapitel fasst den gesamten Gedankengang nochmals zusammen. Hier stellt Aristoteles heraus, dass die Beherrschtheit, wenn nicht gerade eine ethische Trefflichkeit, so 2 doch so etwas wie eine ethische Trefflichkeit (oder zumindest eine Bedingung für die ethische Trefflichkeit) ist. Sie kann sogar als eine Art „Mitte“ (Mesótes) bestimmt werden: „[…] in der Mitte zwischen diesen [den Empfindungslosen oder Gefühllosen] und dem unbeherrschten Menschen steht der beherrschte Mensch“ (S. 200; 1151 b 24 f.) Aristoteles legt einen besonderen Wert auf die Erkenntnis, dass der Einsichtige (Phronimós) zugleich beherrscht ist sein muss. Die sittliche Einsicht impliziert alle ethische Trefflichkeite; sie ist auch nicht ohne Selbstbeherrschung möglich, denn Selbstbeherrschung ist eine Bedingung für jede ethische Trefflichkeit. „[…] es kann auch nicht derselbe Mensch zur gleichen Zeit sittliche Einsicht haben und unbeherrscht sein.“ (S. 201; 1152 a 6 f.) Das 11. Kapitel fasst auch das über den Unbeherrschten Gesagte nochmals nachdrücklich zusammen: „Und es ist auch in der Tat das Verhalten (des Unbeherrschten) nicht so wie eines Mannes, der Wissen hat und davon gebrauch macht, sondern wie das eines Schlafenden oder Betrunkenen. Und er handelt freiwillig – denn er hat dabei irgendwie doch ein Wissen um sein Tun und den Sinn seines Tuns –, ist aber kein schlechter Charakter; denn seine Willensrichtung ist gut. Er ist also nur halb‐schlecht. Er ist ist auch nicht grundsätzlich ungerecht, denn heimtückische Absicht liegt ihm fern.“ (S. 201 f.; 1152 a 14–18.) Allerdings hat es mit der Verbesserlichkeit des Unbeherrschten eine merkwürdige Bewandtnis: Der Unbeherrschte ist zwar kein schlechter Charakter, denn seine Willensrichtung ist gut, er ist nicht heimtückisch, nicht grundsätzlich ungerecht, nicht böse. Was aber die Verbesserlichkeit angeht, so ist er doch nun einmal unbeherrscht, woraus folgt, dass er trotz aller Verbesserung immer in die Unbeherrschtheit zurückfällt. 3