Gedächtnismodelle

Werbung

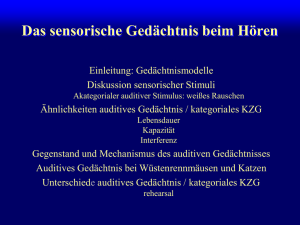

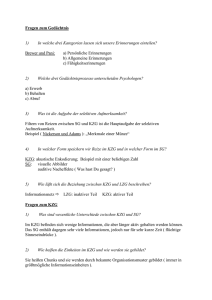

Pädagogische Psychologie Psychologie des Lernens SoSe 2006 Gedächtnismodelle Florentine Leser Lena Möller Karin Brunner Gliederung 1. Das Gedächtnis 2. Gedächtnisformen 3. Herrmann Ebbinghaus 4. Menschliche Informationsverarbeitung 5. Das Drei- Speicher- Modell 6. Theorie der Verarbeitungstiefe 7. Vergleich beider Modelle 8. Exkurs: Biologische Aspekte 9. Metagedächtnis 10. Exkurs: Schule 16.05.06 Gedächtnismodelle 1 1. Das Gedächtnis Die Fähigkeit Informationen zu • enkodieren (mentale Repräsentation) • speichern • abzurufen komplexer Prozess der Informationsverarbeitung 16.05.06 Gedächtnismodelle 1.1 Funktionen • Kein Ort, sondern Modell eines Mechanismus 16.05.06 Gedächtnismodelle 2 1.1 Funktionen • • Kein Ort, sondern Modell eines Mechanismus Schafft Zugang zur Vergangenheit und damit Selbstidentität 16.05.06 Gedächtnismodelle 1.1 Funktionen • • • Kein Ort, sondern Modell eines Mechanismus Schafft Zugang zur Vergangenheit und damit Selbstidentität Ermöglicht, ständig neue Informationen aufzunehmen und diese in bereits vorhandene Gedächtnisstrukturen zu integrieren 16.05.06 Gedächtnismodelle 3 2. Gedächtnisformen Explizit Bewusste Operation zum Abruf von Informationen. 16.05.06 Implizit Keine bewusste Operation zum Abruf von Informationen. Gedächtnismodelle 2.1 Gedächtnisformen Deklarativ Prozedural Gedächtnis für Fakten und • Gedächtnis, wie Dinge Ereignisse getan werden • Erwerb, Aufrechterhalten, Anwenden von Fertigkeiten • „Wissen, dass ...“ • „Wissen, wie ...“ • 16.05.06 Gedächtnismodelle 4 2.2 Deklaratives Gedächtnis Episodisch Semantisch • Langzeitgedächtnis für • Langzeitgedächtnis Autobiographisches und für kategoriales dessen Kontext Wissen • Hinweisreiz • Meist kein erforderlich Hinweisreiz erforderlich 16.05.06 Gedächtnismodelle 3. Herrmann Ebbinghaus (*1850 †1909) • 1885: „Über das Gedächtnis“ 16.05.06 Gedächtnismodelle 5 3. Herrmann Ebbinghaus (*1850 †1909) • 1885: „Über das Gedächtnis“ • „Pionier der Gedächtnisforschung“ 16.05.06 Gedächtnismodelle 3. Herrmann Ebbinghaus (*1850 †1909) • 1885: „Über das Gedächtnis“ • „Pionier der Gedächtnisforschung“ • Begründete neue Wissenschaft auf diesem Gebiet 16.05.06 Gedächtnismodelle 6 3. Herrmann Ebbinghaus (*1850 †1909) • 1885: „Über das Gedächtnis“ • „Pionier der Gedächtnisforschung“ • • Begründete neue Wissenschaft auf diesem Gebiet Untersuchte den Vergessensvorgang anhand von auswendig gelernten sinnlosen Silben. 16.05.06 Gedächtnismodelle 3.1 Vergessenskurve 16.05.06 Gedächtnismodelle 7 4. Menschliche Informationsverarbeitung Input Informations- Informations- (Reiz) verarbeitung speicherung Aneignung Enkodieren Speicherung Output (Leistung) Abruf Dekodieren 16.05.06 Gedächtnismodelle 5. Das Drei- Speicher- Modell Input Informations- Informations- (Reiz) verarbeitung speicherung Sensorisches Gedächtnis 16.05.06 Kurzzeitgedächtnis (Arbeitsspeicher) Output (Leistung) Langzeitgedächtnis Gedächtnismodelle 8 16.05.06 Gedächtnismodelle 5.1 Sensorisches Gedächtnis (SG) • Definition: Erster Gedächtnisprozess zur kurzfristigen Speicherung von Informationen der Sinnesorgane 16.05.06 Gedächtnismodelle 9 5.1 Sensorisches Gedächtnis (SG) • • Definition: Erster Gedächtnisprozess zur kurzfristigen Speicherung von Informationen der Sinnesorgane Annahme, dass für jeden sensorischen Reiz ein entsprechendes Gedächtnis existiert 16.05.06 Gedächtnismodelle 5.1 Sensorisches Gedächtnis (SG) • • • Definition: Erster Gedächtnisprozess zur kurzfristigen Speicherung von Informationen der Sinnesorgane Annahme, dass für jeden sensorischen Reiz ein entsprechendes Gedächtnis existiert Unbegrenzte Kapazität bei Reizaufnahme, jedoch zeitlich begrenzte Speicherung 16.05.06 Gedächtnismodelle 10 5.1.2 Unterkomponenten (Auswahl) Ikonisch Echoisch visuelle Reize • kurze Speicherung großer Informationsmengen • 16.05.06 auditive Reize • längere Speicherung; Informationen werden jedoch schneller ersetzt • Gedächtnismodelle 5.2 Kurzzeitgedächtnis (KZG) • • Definition: Gedächtnisprozess zum kurzfristigen Speichern von Erfahrungen und Informationsabruf aus dem Langzeitgedächtnis Begrenzte Kapazität – d.h. ohne Wiederholung werden Informationen vergessen bzw. durch neue ersetzt 16.05.06 Gedächtnismodelle 11 5.2.1 Verhältnis zum SG • • • Informationen gelangen über das SG in das KZG Die sensorisch aufgenommenen Informationen werden nur teilweise im KZG gespeichert Ohne Aufmerksamkeit ist keine Speicherung sensorischer Reize im KZG möglich 16.05.06 Gedächtnismodelle 5.2.2 Effizienz trotz Kapazitätsbeschränkung • • 16.05.06 Schneller Abruf von Informationen Verbesserung der Enkodierung von Informationen durch: 1. Rehearsal: Aufrechterhaltendes Wiederholen 2. Chunking: Zusammenfassen zu bedeutungstragenden Informationseinheiten Gedächtnismodelle 12 5.2.3 Arbeitsspeicher • Definition: Gedächtnisressource, die die Arbeit des Kurzzeitgedächtnisses ermöglicht. Grundlage für das tägliche Handeln. 16.05.06 Gedächtnismodelle 5.2.3 Arbeitsspeicher • • Definition: Gedächtnisressource, die die Arbeit des Kurzzeitgedächtnisses ermöglicht. Grundlage für das tägliche Handeln. Erfüllt Aufgaben wie Sprachverstehen oder Schlussfolgern 16.05.06 Gedächtnismodelle 13 5.2.3 Arbeitsspeicher Definition: Gedächtnisressource, die die Arbeit des Kurzzeitgedächtnisses ermöglicht. Grundlage für das tägliche Handeln. Erfüllt Aufgaben wie Sprachverstehen oder Schlussfolgern Kann 7 + / - 2 Informationseinheiten ca. ½ min. speichern • • • 16.05.06 Gedächtnismodelle 5.2.4 Verhältnis KZG zum Arbeitsspeicher • • • Das KZG funktioniert als aktiver, temporärer Arbeitsspeicher. Es ruft Informationen aus dem Langzeitgedächtnis ab. Der Arbeitsspeicher ist eine Erweiterung des Modells des KZG. 16.05.06 Gedächtnismodelle 14 5.2.5 Komponenten des Arbeitsspeichers Grundlage für das Erleben von Kontinuität Zentrale Exekutive Phonologische Schleife Speicherung und Manipulation sprachlicher Informationen 16.05.06 Visuell-räumlicher Notizblock Speicherung und Manipulation visueller Informationen Gedächtnismodelle 5.3 Langzeitgedächtnis (LZG) • Definition: Gedächtnisprozesse zum langfristigen, mitunter lebenslangen Speichern von Informationen für einen zeitlich flexiblen Abruf. 16.05.06 Gedächtnismodelle 15 5.3 Langzeitgedächtnis (LZG) • • Definition: Gedächtnisprozesse zum langfristigen, mitunter lebenslangen Speichern von Informationen für einen zeitlich flexiblen Abruf. Aus dem LZG gehen keine Informationen verloren, sie können jedoch nicht immer abgerufen werden 16.05.06 Gedächtnismodelle 5.3 Langzeitgedächtnis (LZG) • • • Definition: Gedächtnisprozesse zum langfristigen, mitunter lebenslangen Speichern von Informationen für einen zeitlich flexiblen Abruf. Aus dem LZG gehen keine Informationen verloren, sie können jedoch nicht immer abgerufen werden Fast unbegrenzte Kapazität, jedoch extrem langsames Einlernen von Informationen 16.05.06 Gedächtnismodelle 16 5.3.1 Verhältnis zum KZG und SG Sensorisches Gedächtnis 1 Kurzzeitgedächtnis (Arbeitsspeicher) 1. Informationen, Erfahrungen usw. werden über das SG angeeignet und gelangen zunächst ins KZG. 16.05.06 Gedächtnismodelle 5.3.1 Verhältnis zum KZG und SG Sensorisches Gedächtnis 1 Kurzzeitgedächtnis (Arbeitsspeicher) 2 Langzeitgedächtnis 1. Informationen, Erfahrungen usw. werden über das SG angeeignet und gelangen zunächst ins KZG. 2. Die im KZG stattfindenden Prozesse bewirken eine Übertragung der abgespeicherten Informationen ins LZG. 16.05.06 Gedächtnismodelle 17 5.3.1 Verhältnis zum KZG und SG Sensorisches Gedächtnis 1 Kurzzeitgedächtnis (Arbeitsspeicher) 2 3 Langzeitgedächtnis 1. Informationen, Erfahrungen usw. werden über das SG angeeignet und gelangen zunächst ins KZG. 2. Die im KZG stattfindenden Prozesse bewirken eine Übertragung der abgespeicherten Informationen ins LZG. 3. Im LZG gespeicherte Informationen werden im KZG aktiviert und abgerufen. 16.05.06 Gedächtnismodelle 5.3.2 Enkodierspezifität • Die Effizienz des Abrufs von Informationen ist abhängig von der Übereinstimmung der Hinweisreize des Enkodierens und Dekodierens großer Einfluss des Kontextes auf den reibungslosen Abruf auch ohne inhaltlichen Zusammenhang 16.05.06 Gedächtnismodelle 18 5.3.3 Serieller Positionseffekt Du-Ast-Hut-Mir-Tau-In-So-Uhr-Ball-Hai-Ohr-Weg-Po-Tun-Da 16.05.06 Gedächtnismodelle 5.3.3 Serieller Positionseffekt Du-Ast-Hut-Mir-Tau-In-So-Uhr-Ball-Hai-Ohr-Weg-Po-Tun-Da Geringere Erinnerungsleistung Primacy- Effekt Recency- Effekt Bessere Erinnerungsleistung 16.05.06 Gedächtnismodelle 19 5.4 Kontextuelle Unterscheidbarkeit Die Stärke des seriellen Positionseffekts kann durch die kontextuelle Unterscheidbarkeit der abzurufenden Informationen beeinflusst werden. 16.05.06 Gedächtnismodelle 5.5 Hinweisreize beim Abruf • • Dienen der gezielten Suche nach bestimmten Gedächtnisinhalten Können intern oder extern sein 16.05.06 Gedächtnismodelle 20 5.6 Interferenz • Definition: Verweis eines Hinweisreizes auf mehrere Gedächtnisinhalte Proaktive Interferenz Erwerb neuer Informationen wird durch bereits vorhandene erschwert Retroaktive Interferenz Erwerb neuer Informationen erschwert das Behalten bereits vorhandener Informationen 16.05.06 Gedächtnismodelle 6. Theorie der Verarbeitungstiefe Alternativmodell (Craik/Lockhart 1972) • • • Informationen werden umso besser gespeichert, je tiefer sie verarbeitet wurden. Intensive Auseinandersetzung tiefere Verarbeitung Bezieht sich auf expliziten und impliziten Gedächtnisgebrauch 16.05.06 Gedächtnismodelle 21 6.1 Theorie der Verarbeitungstiefe 16.05.06 Gedächtnismodelle 7. Vergleich beider Modelle Drei-Speicher-Modell Theorie der Verarbeitungstiefe Fokus auf Speicherstrukturen Fokus auf Verarbeitungsprozess Fokus auf Ablauf des Informationstransfers Keine Berücksichtigung des Ablaufs des Informationstransfers 16.05.06 Gedächtnismodelle 22 8. Exkurs: Biologische Aspekte • • • • Engramm: Weg einer Information durch das Gedächtnis nicht lokalisierbar, sondern im ganzen Gehirn verteilt Das Erinnerungsvermögen steht in proportionalem Verhältnis zur Gesamtmasse des Gehirns. Speicherkapazität: 100.000.000.000.000 Informationsbestandteile Gewicht des Gehirns: 1.5 kg 16.05.06 Gedächtnismodelle 8.1 Exkurs: Biologische Aspekte 16.05.06 Gedächtnismodelle 23 9. Metagedächtnis • • • • Definition: Die Fähigkeit, über die eigenen Gedächtnisleistungen und Gedächtnisstrategien nachzudenken. „Gefühl, etwas zu wissen“ Voraussetzung, das eigene Lernen zu steuern und zu strukturieren Ein funktionierendes Metagedächtnis bildet sich erst im Jugendalter heraus 16.05.06 Gedächtnismodelle 10. Exkurs: Schule (Auswahl) ? 16.05.06 Gedächtnismodelle 24 10. Exkurs: Schule (Auswahl) • • • • • • • • Beim Lernen Kontext und Reihenfolge variieren Neue Lerninhalte in bereits vorhandenes Wissen einordnen Sinnverstehen statt mechanisches Lernen Wichtige Aspekte sollten notiert werden „Lernen lernen“ Nicht zu viele Anforderungen gleichzeitig Ranschburgsche Ähnlichkeitshemmung Intensive Auseinandersetzung mit dem zu lernenden Material ... 16.05.06 Gedächtnismodelle 11. Quellen • • • • • Brandner, S.: Denken und Problemlösen. Einführung in die kognitive Psychologie. 2. Auflage. Opladen 1985. Edelmann, Walter: Lernpsychologie. 5. Auflage. Weinheim 1996. Lukesch, Helmut: Psychologie des Lernens und Lehrens. Regensburg 2001 Rollett, Brigitte: Lernen und Lehren: eine Einführung in die pädagogische Psychologie und ihre entwicklungspsychologischen Grundlagen. 5. Auflage. Wien 1991. Zimbardo, Philip G. und Gerrig, Richard J.: Psychologie. 16. Auflage. München 2002. Bildquellen (Stand Mai 2006) • www.jugendherberge.de • www.kommdesign.de • www.phil.uni-sb.de • Zimbardo, Philip G. und Gerrig, Richard J.: Psychologie. 16. Auflage. München 2002. 16.05.06 Gedächtnismodelle 25