Ambulant oder stationär?

Werbung

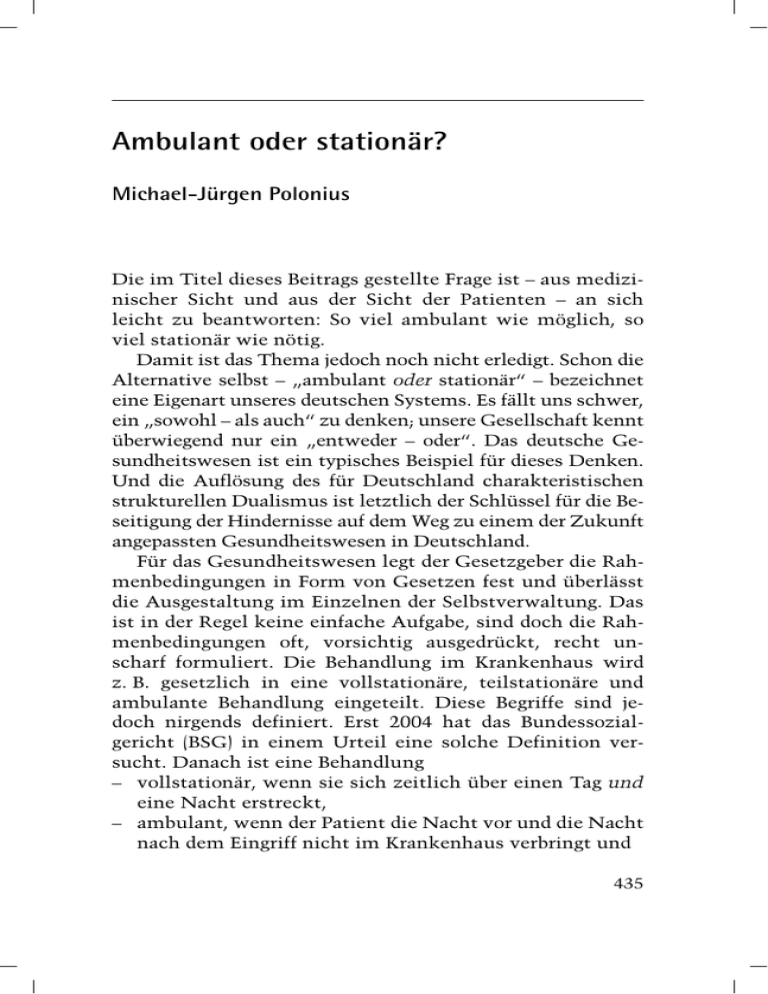

Ambulant oder stationär? Michael-Jürgen Polonius Die im Titel dieses Beitrags gestellte Frage ist – aus medizinischer Sicht und aus der Sicht der Patienten – an sich leicht zu beantworten: So viel ambulant wie möglich, so viel stationär wie nötig. Damit ist das Thema jedoch noch nicht erledigt. Schon die Alternative selbst – „ambulant oder stationär“ – bezeichnet eine Eigenart unseres deutschen Systems. Es fällt uns schwer, ein „sowohl – als auch“ zu denken; unsere Gesellschaft kennt überwiegend nur ein „entweder – oder“. Das deutsche Gesundheitswesen ist ein typisches Beispiel für dieses Denken. Und die Auflösung des für Deutschland charakteristischen strukturellen Dualismus ist letztlich der Schlüssel für die Beseitigung der Hindernisse auf dem Weg zu einem der Zukunft angepassten Gesundheitswesen in Deutschland. Für das Gesundheitswesen legt der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen in Form von Gesetzen fest und überlässt die Ausgestaltung im Einzelnen der Selbstverwaltung. Das ist in der Regel keine einfache Aufgabe, sind doch die Rahmenbedingungen oft, vorsichtig ausgedrückt, recht unscharf formuliert. Die Behandlung im Krankenhaus wird z. B. gesetzlich in eine vollstationäre, teilstationäre und ambulante Behandlung eingeteilt. Diese Begriffe sind jedoch nirgends definiert. Erst 2004 hat das Bundessozialgericht (BSG) in einem Urteil eine solche Definition versucht. Danach ist eine Behandlung – vollstationär, wenn sie sich zeitlich über einen Tag und eine Nacht erstreckt, – ambulant, wenn der Patient die Nacht vor und die Nacht nach dem Eingriff nicht im Krankenhaus verbringt und 435 Michael-Jürgen Polonius – teilstationär, wenn es sich um eine Behandlung handelt, die aufgrund eines spezifischen Krankheitsbildes (in der Regel aus den Fachgebieten Psychiatrie, somatische Erkrankungen und Geriatrie) über einen gewissen Zeitraum hinweg in einzelnen Intervallen erfolgt. Diese teilstationäre Behandlung erfolgt insbesondere in Tages- und Nachtkliniken; ein typischer Fall ist die psychiatrische Tagesklinik. Hier wird die medizinisch-organisatorische Infrastruktur eines Krankenhauses benötigt, ohne dass eine ununterbrochene Anwesenheit des Patienten im Krankenhaus notwendig ist. Als Grenzfälle zwischen teilstationär und ambulant stuft das BSG Behandlungen ein, die nicht täglich, sondern in regelmäßigen Intervallen erfolgen. Als typisches Beispiel gilt hier die Dialyse. Auf der anderen Seite liegt eine stationäre Behandlung, so das BSG, auch dann vor, wenn der Patient nach Durchführung eines Eingriffes oder einer sonstigen Behandlungsmaßnahme eigentlich über Nacht bleiben sollte, aber gegen den ärztlichen Rat auf eigenes Betreiben das Krankenhaus noch am selben Tag wieder verlässt. In diesem Fall handelt es sich nach Ansicht des Gerichts um eine abgebrochene stationäre Behandlung. Diese Definitionsschwierigkeiten, hinter denen natürlich die Frage nach der Abrechnung der Leistung steht, entstehen durch die strikte Abgrenzung der Sektoren in unserem Gesundheitswesen: Der vertragsärztliche Sektor (Hausärzte und Fachärzte) ist für die ambulante Versorgung zuständig, der Krankenhaussektor für die stationäre. Die Finanzierung beider Sektoren erfolgt über zwei verschiedene Versicherungssysteme, die gesetzliche (GKV) und die private (PKV) Krankenversicherung. Wer sich privat versichern darf, wird anhand seines Einkommens bestimmt, d. h. der Cutoff, die sog. Bemessungsgrenze, wird je nach Haushaltslage von der jeweiligen Regierung bestimmt. 436 Ambulant oder stationär? In der GKV gehen alle Versicherungsbeiträge in einen Topf, den sog. Gesundheitsfonds. Mithilfe dieses Fonds versucht man dann, die teilweise erheblichen Unterschiede in der Klientel der einzelnen Kassen auszugleichen (sog. Risikostrukturausgleich). Diese Unterschiede betreffen die jeweilige Anzahl der Geringverdiener bzw. mitversicherten Familienangehörigen und das jeweils unterschiedliche Krankheitsrisiko der einzelnen Versicherten. Darüber hinaus hat jeder Sektor einen eigenen Finanztopf. Im ambulanten Sektor sind die gesetzlichen Krankenversicherungen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) Vertragspartner. Die KBV übernimmt die Verteilung, d. h. die Vergütung der Leistungen der niedergelassenen Ärzte bundesweit, und hat den Sicherstellungsauftrag zu erfüllen. Der stationäre Sektor ist dual finanziert: einerseits über das DRG-System, d. h. über die Leistungsbilanz des jeweiligen Krankenhauses, und andererseits durch die Landesministerien, die für die notwendigen Investitionen (Krankenhausbau, Großgeräte usw.) und gleichzeitig für die Zulassung der Krankenhäuser zuständig sind. Während die niedergelassenen Ärzte ausschließlich Fachärzte sind, besteht der größere Teil der Ärzte im Krankenhaus aus werdenden Fachärzten, d. h. approbierten Ärzten, die sich in der fachärztlichen Weiterbildung befinden. Hinzu kommt, dass im ambulanten Sektor alle neuen Behandlungsmethoden einem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt unterliegen, im stationären jedoch einer Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt. Schon angesichts dieser Vorgaben ist schwer zu erkennen, wie eine fruchtbare integrative Zusammenarbeit zwischen den Sektoren zustande kommen soll. Natürlich hat jeder Sektor auch seinen eigenen Datenpool und ein gesondertes, mit dem anderen Sektor inkompatibles Qualitätssicherungsverfahren. Dadurch wird eine Zusammenführung dieser Daten erheblich erschwert. Dies behindert nicht nur eine effiziente Versorgungsforschung 437 Michael-Jürgen Polonius (weil jeder Sektor mit Argusaugen über die eigenen Daten wacht), sondern auch valide Aussagen z. B. bei Bedarfsanalysen. Da die Daten eines Patienten aus dem jeweils anderen Sektor nicht zur Verfügung stehen, sind valide Aussagen über Behandlungsergebnisse (vor allem Endergebnisse) bisher praktisch nicht möglich. Seit Dekaden wird versucht, durch Änderungen einzelner Gesetze Druck auf die Selbstverwaltung auszuüben, diese Sektorengrenzen durchlässig zu machen. Mit dem Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VSG) kommt nun mit der ambulanten spezialärztlichen Versorgung (ASV) ein dritter Sektor (so der Gesundheitsminister selbst) hinzu, der die beiden ersteren miteinander verzahnen soll. In diesem sollen niedergelassene Fachärzte und Krankenhausärzte ambulant tätig werden können. Die einzige Bedingung dafür ist eine ausreichende (hier „spezialärztlich“ genannte) Qualifikation. Auch hier fehlt jegliche Definition dieser Qualifikation. Heißt das, dass im niedergelassenen Bereich ausschließlich der Facharzt (der Vertragsarzt) die ambulante Behandlung durchführen darf, während im Krankenhaus auch ein vielleicht noch in der Weiterbildung zum Facharzt befindlicher Arzt diese Tätigkeit ausüben darf? Dieser Sektor soll ebenfalls aus einem eigenen Topf finanziert werden und bezüglich der Leistungen keinerlei Mengenbegrenzung unterliegen. Die Ausgestaltung obliegt den Gremien der Selbstverwaltung, an erster Stelle dem Gemeinsamen Bundesausschuss, der verpflichtet ist, Vorgaben dafür zu machen. Obwohl alle Beteiligten es zunächst grundsätzlich begrüßt haben, dass durch die Einführung eines dritten Sektors eine sektorenübergreifende Tätigkeit der Ärztinnen und Ärzte erleichtert wird, meldeten sie doch auch Veränderungswünsche an, die sich zusammenfassen lassen unter den Schlagworten: Bestandsschutz für die eigene Klientel und Verteilung gleichlanger Spieße für den zu erwartenden Wettbewerb. 438 Ambulant oder stationär? Diese doppelte bzw. in Zukunft dreifache Facharztschiene wird von einem Schweizer Gesundheitsökonom als fragmentiertes Gesundheitswesen bezeichnet. Dennoch ist dieses in vielen Aspekten überregulierte System im weltweiten Vergleich eines der besten Gesundheitsversorgungssysteme, wenn auch sicher eines der luxuriösesten. Im Vergleich zum Ausland ist aber der unmittelbare Zugang zum Hausarzt und/oder Facharzt zweifellos ein nicht zu überschätzender Vorteil für den Patienten. In vielen europäischen Ländern ist unser sektorales System als „doppelte Facharztschiene“ bekannt. Die eigentliche Frage ist jedoch: Ist dieses System so flexibel, dass es die zukünftigen Anforderungen an ein effizientes Versorgungssystem in Deutschland erfüllen kann? Diese zukünftigen Herausforderungen lassen sich in wenigen Punkten zusammenfassen, vor allem: – die besonders ungünstige demografische Entwicklung in Deutschland, – eine rasch alternde Bevölkerung mit zu erwartender Zunahme der Morbidität, – gleichzeitig eine Verringerung des Anteils der erwerbstätigen Bürgerinnen und Bürger. Diese Verringerung der Zahl der Erwerbstätigen betrifft mehr oder weniger alle Berufe, d. h., alle haben mit einem geringeren Angebot an geeignetem Nachwuchs zu kämpfen. Die medizinischen Versorgungsbereiche, also die ambulante und akutstationäre medizinische Versorgung, die Pflege und die Rehabilitation – gleichgültig, ob sie in der Zuständigkeit der GKV oder der Pflegeversicherung liegen –, sind Konkurrenten um finanzielle Mittel und um geeignete Fachkräfte. Dies war zwar bis zu einem gewissen Grade immer schon so, wird sich jedoch in der Zukunft erheblich verschärfen. Unser soziales Gesundheitssystem lässt sich aber nur erhalten, wenn in allen Bereichen – Ärzte, Pflegekräfte, Technik usw. – genügend geeignetes Personal zur Verfügung 439 Michael-Jürgen Polonius steht. Und wir werden uns diesen hohen Standard nur dann weiterhin leisten können, wenn auch unser Sozialprodukt weiterhin stetig wächst. Die Lösung für ein zukunftssicheres Versorgungssystem kann daher nur in der Fähigkeit liegen, mit weniger Personal mehr zu leisten. Wie soll das aber geschehen, wenn die verschiedenen Sektoren sich gegenseitig behindern? Nach dem Sozialgesetzbuch müssen die Leistungen im Gesundheitswesen stets ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Das kann aber in der Konsequenz nur bedeuten: So viel ambulante Behandlung wie möglich, so viel stationäre wie nötig. Effiziente Lösungen können nur gefunden werden, wenn alle vier Bereiche leistungs- und sektorenübergreifend dezentral, d. h. regional, eng zusammenarbeiten. Die Lösung im Emsland oder in Mecklenburg-Vorpommern wird anders ausfallen als in den Ballungsgebieten. Zunächst ist es jedoch notwendig, folgende Aufgaben zu erledigen: 1. eine detaillierte, regionale Bedarfsanalyse. Hierfür ist eine leistungsfähige Versorgungsforschung unabdingbar und – wie bereits erwähnt – ein freier Zugang zu allen vorhandenen Daten in jedem der nunmehr drei Sektoren des Gesundheitswesens. 2. ein Abbau der Bürokratie. Bei aller Wichtigkeit der Dokumentation in der Medizin können wir es uns nicht mehr leisten, dass diese Tätigkeit ca. 30 % der Arbeitszeit in Anspruch nimmt. 3. die Integration der genannten Bereiche auf institutioneller Ebene, d. h. in der Zusammenarbeit der jeweiligen Berufsgruppen. 4. abgestufte professionelle Konzepte. 5. eine Neuausrichtung der Facharztweiterbildung. Derzeit erfolgt während der Facharztweiterbildung praktisch keinerlei Vorbereitung auf die vertragsärztliche Tätigkeit oder interdisziplinäre Arbeitsweisen. Besonders in den operativen Fächern existieren keine strukturierten Konzepte zur Vorbereitung auf die ambulante Tätigkeit. 440 Ambulant oder stationär? Ob die ambulante Behandlung in der überregionalen Gemeinschaftspraxis, im Medizinischen Versorgungszentrum, in der Ambulanz oder Poliklinik eines Krankenhauses oder sogar im Behandlungsmobil stattfindet, werden in Zukunft die örtlichen regionalen Notwendigkeiten bestimmen. Das zur Verfügung stehende Fachpersonal und der notwendige Bedarf können nur so effizient aufeinander abgestimmt werden. Hierbei ist es dringend notwendig, den vor Ort Zuständigen mehr Freiheit in der Gestaltung zu geben. So komfortabel die doppelte (bzw. dreifache) Finanzschiene für die Patienten auch erscheinen mag – das gegenwärtige sektorale System unseres Gesundheitswesens ist ein Luxus, den wir nicht nur angesichts der demografischen Entwicklung bezüglich seiner Zukunftsfähigkeit hinterfragen müssen. Deutlicher gesagt: Ohne Aufhebung der Sektorengrenzen ist unser Gesundheitssystem nicht flexibel genug, um sich den zukünftigen Herausforderungen stellen zu können. Die starre Aufteilung der ärztlichen Tätigkeiten in „ambulant oder stationär“ ist nicht mehr zeitgemäß. Warum soll ein Arzt oder eine Ärztin nicht „sowohl – als auch“ ambulant und stationär tätig sein, besonders dann, wenn es um ein und denselben Patienten geht? 441