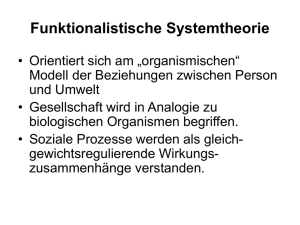

Die funktionalistische Analyse sozialer personenbezogener

Werbung