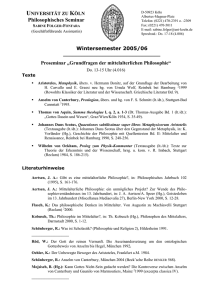

VON THOMASIUS ZU TETENS - Eine Untersuchung der

Werbung