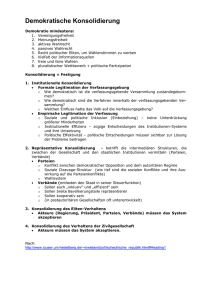

Die Transformation Osteuropas : Eine Herausforderung für

Werbung