Aufs Korn gekommen: Brot

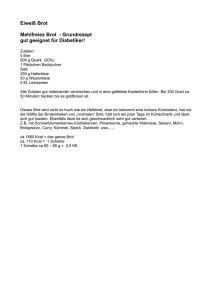

Werbung