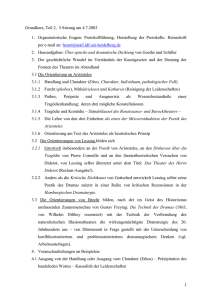

Vorlesung2.WS.2016-17 - Prof. Dr. Kazimierz Rynkiewicz

Werbung

Prof. Dr. Kazimierz Rynkiewicz Die epistemische Koexistenz von Theorie und Wissen - aus wissenschaftstheoretischer Perspektive Vorlesung Ludwig-Maximilians-Universität München WS 2016/17 2 3 Vorlesung 2 Teil I (=> die geschichtliche Phase) WAS IST EINE WISSENSCHAFTSTHEORIE? 3. Wissenschaftstheorie angesichts postmoderner Erwartungen 4. Die grundlegenden Entstehungsphasen der Wissenschaftstheorie 4.1. Die vormoderne Entstehungsphase der Wissenschaftstheorie 4.1.1. Die antike Phase: Aristoteles Schließlich gehen wir zum Gebiet der Statistik über, um ebenfalls eine Basis zu gewinnen, auf der postmoderne Erwartungen formuliert werden können. Dabei handelt es sich allerdings um die statistische Mechanik, die als eine Disziplin anzusehen ist, die zwischen den Ansprüchen der Thermodynamik und der klassischen Mechanik vermittelt. Um dies zu erklären, bedienen wir uns des folgenden Gas-Beispiels: „Ein Gas füllt die linke Hälfte eines Behälters aus. Wir entfernen nun die Trennwand, welche den Behälter in zwei Hälften teilt. Das Resultat ist, dass sich das Gas rasch verteilt – und zwar solange, bis es den gesamten Behälter gleichmäßig füllt, was wir auch beobachten können. Dieser Prozess führt zum Gleichgewichtszustand des Systems, der aufrechterhalten bleibt. Aber wir beobachten nie, dass das Gas ohne unser Zutun aus dem Gleichgewichtszustand gerät. Auch Kaffee wird z.B. dann kalt, wenn wir ihn stehen lassen; wir beobachten nie, dass Kaffee warm wird, wenn wir ihn stehen lassen. In dem Kontext sind unter anderem zwei folgende Erklärungen (E) denkbar: (1) Thermodynamische E (im Sinne des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik) – besagt, dass in isolierten Systemen keine Übergänge von Gleichgewichtszuständen zu Nicht-Gleichgewichtszuständen auftreten können. Da die Thermodynamik die makroskopischen Eigenschaften eines Systems mittels seiner makroskopischen Größen (wie Druck, Volumen, Temperatur) beschreibt, ist sie eine „Makrotheorie“; und (2) Klassisch-mechanische E – Gas besteht aus einer großen Menge von Gasmolekülen. Diese Moleküle bewegen sich unter dem Einfluss der Kräfte, die auf sie einwirken, wenn sie gegen die Wände des Behälters prallen oder miteinander kollidieren. Die Bewegung eines jeden Moleküls wird von den Gesetzen der Mechanik bestimmt. Da die klassische Mechanik hier das Verhalten der Mikrokonstituenten eines Systems regelt, wird sie als „Mikrotheorie“ bezeichnet“. 4 In diesem Zusammenhang formulieren wir eine postmoderne Erwartung folgendermaßen: Wie lässt sich das wissenschaftliche Verhältnis zwischen Makro- und Mikrotheorie bestimmen? Wir haben also oben drei postmoderne Erwartungen formuliert: (1) Wir wollen wissen, wie das Universum beschaffen ist; (2) Wir wollen wissen, welche These aufgegeben werden muss, damit der epistemische Schaden möglichst gering bleibt; und (3) Wie lässt sich das wissenschaftliche Verhältnis zwischen Makro- und Mikrotheorie bestimmen? Und diese Kontrolle, die ein grünes Licht für die Zuschreibung des Prädikats „wissenschaftlich“ gibt, ist eben von der Wissenschaftstheorie zu leisten. So sind die Fragen zu beantworten: (1) Welcher Typus von Wissen wird jeweils erwartet? (2) Welche Wahl kann dabei getroffen werden? (d.h. Worauf können wir verzichten, und worauf nicht?), und (3) Inwiefern lässt sich das erlangte Resultat begründen? Festzuhalten ist, dass die Wissenschaftstheorie einerseits sich auf dem Gebiet des Empirischen bewähren muss, weil sie auch den empirischen Wissenschaften effiziente Methoden vorzuschlagen habe, andererseits ihre eigenen logischbegrifflichen Prinzipien der Philosophie zu beachten hat, will sie eine philosophische Disziplin bleiben. Die Aufgabe der Wissenschaftstheorie besteht also in einer Art wissenschaftlich-theoretischer Bemühung, „totale Indifferenz des Subjektiven und Objektiven“ im Gleichgewicht zu halten, wie es Schelling meisterhaft auf den Punkt bringt: „Der Standpunkt der Philosophie ist der Standpunkt der Vernunft, ihre Erkenntnis ist eine Erkenntnis der Dinge, wie sie an sich, d.h. wie sie in der Vernunft sind. Es ist die Natur der Philosophie alles Nacheinander und Außeneinander, allen Unterschied der Zeit und überhaupt jeden, welchen die bloße Einbildungskraft in das Denken einmischt, völlig aufzuheben, und mit Einem Wort in den Dingen nur das zu sehen, wodurch sie die absolute Vernunft ausdrücken, nicht aber, insofern sie Gegenstände für die bloß an den Gesetzen des Mechanismus und in der Zeit fortlaufende Reflexion sind.“ 5 (Schelling, F.W.J., Werke IV, 115). Diese, heute inzwischen für stabil gehaltene Konstellation verdankt sich – geschichtlich gesehen – einem komplexen Prozess, so dass man auch sagen könnte: Wissenschaft ist ein Prozess, dessen Dynamik durch Theorien, Strukturen, Systeme usf. angetrieben wird. Dieser „Wissenschaftsprozess“ lässt sich zumindest auf zwei verschiedenen Ebenen analysieren: (1) Auf der strukturellen Ebene des Wissens – dabei handelt es sich um das Wissen, wie es in materiell fixierter Weise in Büchern, Aufsätzen und Manuskripten dargestellt und weitergegeben wird, sich jedoch im Laufe der Zeit verändert und entwickelt. Solches Wissen kann als Produkt, als „Output“ der Wissenschaft und des Wissenschaftsprozesses angesehen werden. Es dient als „Rohstoff“ oder „Input“ für andere gesellschaftliche Teilsysteme wie Technik, Wirtschaft, Politik, Medizin, Bildung usw.; und (2) auf der sozialen Ebene der Menschen – die Analyse des Wissenschaftsprozesses vollzieht sich hier mit dem Blick auf die menschlichen Handlungen, Ziele, Werte usf. Die antike Phase: Aristoteles In der Antike gab es noch keine Wissenschaftstheorie, so wie wir sie heute verstehen. Zwar müssen wir dieser Begründung generell zustimmen, aber deren wissenschaftlichen Anspruch nicht unbedingt akzeptieren, wenn wir die Wissenschaftstheorie als methodisch und strukturell ausgerichtete Fragestellung „Wie ist Wissen?“ vor Augen haben. Dies erlaubt uns zweierlei hervorzuheben: (1) In der Antike wurde schon die epistemische Denkweise als solche hoch geschätzt. Und diese ist auch für die Wissenschaftstheorie bedeutsam, wie wir dies oben schon gesehen haben. Man denke zunächst an das simple Fragen der Vorsokratiker nach dem Grund von Dingen, Sachverhalten usf., aber auch an die epistemisch komplexere platonische Zweiweltenlehre. Überall dort kommen bereits wissenschaftlich relevante Begriffe und Termini vor; und (2) Die systematische Behandlung der Problematik, die auch aus der wissenschaftstheoretischen Sicht relevant ist, finden wir ebenfalls in der Antike, insbesondere bei Aristoteles (384-322 v.Ch.). Das, was er herausgearbeitet hat und in der gegenwärtigen AristotelesForschung als das „Organon“ (=Werkzeug des Denkens) bezeichnet wird, weist durchaus eine wissenschaftstheoretische Bedeutung auf. 6 Das aristotelische „Organon“ besteht aus den folgenden Teilen: (1) den Kategorien, (2) der Lehre vom Satz, (3) den beiden Analytiken (=der Lehre vom Schluss und der Lehre vom Beweis), (4) der Topik und (5) den sophistischen Widerlegungen. In den Kategorien erarbeitet Aristoteles zehn grundlegende Entitäten, die für jede wissenschaftliche Debatte notwendig sind. Es handelt sich dabei um die Substanz, die Qualität, die Quantität, die Relation, das Früher, das Zugleich, die Bewegung, das Haben, das Wirken und das Leiden. Die Substanz versteht Aristoteles zunächst ganz allgemein als die erste aller Kategorien und Seinsweisen. Die erste ist sie deshalb, weil alles andere außer ihr nur insoweit ist (d.h. Sein hat), als an oder in einer Substanz ist. Das bedeutet, Qualitäten, Quantitäten usw. sind immer nur Bestimmungen in Bezug auf Substanzen. Wir sagen immer nur von Substanzen, dass sie so lang oder so kurz, schwarz oder weiß, gesund oder krank usf. sind, also Qualitäten, Quantitäten usw. haben. Wenn es verschiedene Bestimmungen gibt, dann sind sie die Bestimmungen von Substanzen. Substanz ist also diejenige Kategorie, die für Seiendes steht, durch das alles Seiende der anderen Kategorien erst sein kann. Aristoteles unterscheidet zwischen der ersten und der zweiten Substanz. Die erste Substanz ist der Träger aller Bestimmungen, das Substrat (=das Zugrundeliegende), d.h. das, von dem alles Übrige ausgesagt wird, während es von keinem anderen ausgesagt wird. Das bedeutet, die erste Substanz ist nichts anderes als das konkrete, individuelle, mithin selbständig für sich existierende Einzelding, z.B. Sokrates. Dagegen ist die zweite Substanz als Wesen gedacht, wobei das Wesen als das Bleibende, Beharrende gegenüber dem Wechsel aller anderen Bestimmungen zu verstehen ist. Während ein Ding andere Bestimmungen haben und sie wieder verlieren kann, ist die zweite Substanz die über die gesamte Existenz des Gegenstandes hinweg bleibende Bestimmung, d.h. seine Washeit (=quidditas). Bezogen auf den Menschen ist die Washeit sein Menschsein. Die Substanz lässt kein Mehr und kein Minder zu. 7 Es ist ganz anders bei den weiteren Kategorien wie z.B. Qualität und Quantität. Beide Entitäten können die Substanz mit verschiedener Stärke bestimmen. Für Aristoteles ist die Qualität das, vermöge dessen man so oder so beschaffen ist. Dabei differenziert er zwischen dem Habitus als Eigenschaft und dem Zustand als Disposition. Aus wissenschaftlicher Sicht ist vor allem der Habitus bedeutsam, weil er etwas Bleibendes darstellt, was auch die Wissenschaft kennzeichnet. Dagegen ist die Quantität teilweise diskret und teilweise kontinuierlich. Während die Zahl und die Rede diskret sind, weil sie keine gemeinsame Grenze haben, sind die Linie, die Fläche, der Körper, die Zeit und der Ort kontinuierlich. Die wissenschaftliche Relevanz weist in dem Kontext auch eine weitere Kategorie auf, nämlich die Relation. Sie ermöglicht die Bestimmung des Verhältnisses zwischen verschiedenen wissenschaftlich zu untersuchenden Elementen. Für Aristoteles ist relativ alles, dem das, was begrifflich ist, etwa im Vergleich zu einem anderen beigelegt wird. Der Relation stehen drei weitere Kategorien ganz besonders nahe, d.h. das Früher, das Zugleich und die Bewegung. So können wir sagen, das Frühere steht in einer Relation zum Späteren und Zugleich, und umgekehrt. All diese Elemente befinden sich zudem in einer „zeitlichen Bewegung“. Nach Aristoteles nennt man also früher das eine im Vergleich zum anderen, und zugleich sagt man von Dingen, die in derselben Zeit werden oder geschehen. Werden und Geschehen sind die klassischen Beispiele für die Bewegung neben der Zunahme, der Abnahme, der qualitativen Veränderung und dem Ortswechsel. Die aristotelische Kategorientafel wird schließlich durch das Haben, Wirken und Leiden ergänzt. Das Haben versteht Aristoteles zuerst als Habitus oder Disposition, so dass man sagt: „X hat eine Tugend“. Es ist aber auch denkbar, das Haben quantitativ, zugehörigkeits- und eigentumsmäßig zu verstehen, also im Sinne: „diese Strecke hat die Länge von zwei hundert Meter, X hat zwei Hände, und X hat ein Haus“. Was das Wirken und Leiden anbelangt, so betont Aristoteles vor allem deren konträre Naturen, die allerdings in dem übereinstimmen, dass sie ein Mehr und Minder zulassen. (vgl. Aristoteles, Met Z 3,4; auch Kat. 5) 8 So können wir bei der Frage nach der Methode jeweiliger Wissenschaften - etwa rückblickend auf den Substanzbegriff - zwischen dem Wissen unterscheiden, das entweder als tragbar oder nur als bestimmungsfähig bezeichnet werden kann. Zu wissen, welche Faktoren tragbar sind, und welche es nicht sind, gilt als eine notwendige Voraussetzung für jede wissenschaftliche Methode, deren Anliegen es ist, die entsprechende Objektivitätsstufe zu garantieren. Wie oben schon gesagt, stellt die Lehre vom Satz den nächsten Teil des „Organon“ dar. Aristoteles betreibt damit eine Art Hermeneutik, indem er sich mit dem Aussagesatz und Urteil befasst. Nachdem er die einzelnen grundlegenden Elemente des Satzes (das Nomen und Verbum) geklärt hat, geht er zur Darstellung des Aussagesatzes über. Eine Aussage ist ein Gebilde, das entweder ein einzelnes sprachliches Element enthält und ausdrückt, oder die Verbindung mehrerer sprachlicher Elemente. Es gibt einfache und zusammengesetzte Aussagen. Eine einfache Aussage ist ein Laut, eine Stimme oder eine Verbindung von Worten, die dazu bestimmt sind, den Bestand oder Nichtbestand eines Dinges mit Unterscheidung der Zeiten anzuzeigen. Aus der Verbindung einfacher Aussagen entstehen die zusammengesetzten Aussagen. Jede Aussage kann entweder die Bejahung oder die Verneinung sein. Während die Bejahung einem Ding etwas zuspricht, so spricht die Verneinung ihm etwas ab. (vgl. Aristoteles, LvS, Erstes Buch, Kap. 1-14) Der weitere Teil des „Organon“, genannt auch die „Erste Analytik“, umfasst die aristotelische Syllogistik. Um eine Basis für seine Syllogistik herauszuarbeiten, unterscheidet Aristoteles vorab zwischen dem apodiktischen, dem dialektischen und dem syllogistischen Satz. Der Unterschied zwischen dem apodiktischen und dem dialektischen Satz ist folgender: Während der apodiktische Satz (=Prämisse in dem wissenschaftlichen Beweis) die Annahme des einen Gliedes des Widerspruchs ist – denn der Beweisende fragt nach ihm nicht, sondern nimmt ihn an, so stellt (und beantwortet) der dialektische Satz (=Prämisse in Disputationen) die Frage, ob das eine oder das andere Glied des Widerspruchs gelten soll. Ein syllogistischer Satz (=Prämisse in einem Schluss) ist schließlich die Bejahung oder Verneinung eines Dinges von einem anderen Ding nach der angegebenen Weise. Nach Aristoteles ist ein Schluss eine Rede, in der - wenn etwas gesetzt wird etwas von dem Gesetzten Verschiedenes dadurch folgt, dass dieses ist. Ein 9 Schluss ist entweder vollkommen, wenn er außer den Voraussetzungen keiner weiteren Bestimmung bedarf, oder unvollkommen, wenn dies nicht der Fall ist. Da eine genauere Bestimmung von den zu verwendenden Prämissen für die Wissenschaftstheorie erforderlich ist, so gibt uns die Erste Analytik relevante Hinweise, indem sie zwischen dem apodiktischen, dem dialektischen und dem syllogistischen Satz unterscheidet. Das richtige Verhältnis im Gebrauch dieser Satztypen ermöglicht das Entwerfen methodischer Verfahren, die den Erwerb von Wissen in den jeweiligen Disziplinen effizienter machen. Von besonderer Bedeutung für die Wissenschaftstheorie ist vor allem die „Zweite Analytik“, wo Aristoteles den wissenschaftlichen Beweis als eine besondere Form des Syllogismus und die wissenschaftliche Definition behandelt. Schon im ersten Buch der „Zweiten Analytik“ behauptet Aristoteles, der Schluss (=Deduktion) sei Bedingung aller Wissenschaft, in der das Wissen (aber auch durch Induktion) erworben werden kann. Im Kontext des Wissensbegriffs erklärt Aristoteles den Begriff des Beweises wie folgt: „(1) Wir glauben aber etwas zu wissen, schlechthin […], wenn wir sowohl die Ursache, durch die es ist, als solche zu erkennen glauben, wie auch die Einsicht uns zuschreiben, dass es sich unmöglich anders verhalten kann […]. (2) Jetzt sagen wir, dass wir auch durch den Beweis wissen. Beweis nenne ich einen wissenschaftlichen Schluss. Wissenschaftlich nenne ich ihn, wenn wir durch ihn, sofern wir in seinem Besitze sind, wissen […]. (3) Denn etwas wissen, wofür es einen Beweis gibt […], heißt einen Beweis dafür haben.“ (Zweite Analytik II, Kap. 3) Wenn es die Beweise mit dem Wissen zu tun haben sollen, dann erfordern sie eine Unterstützung durch Definitionen. Diese letzteren sind für Aristoteles die Prinzipien von Beweisen, von denen früher gezeigt worden ist, dass es für sie keine Beweise geben kann. Unter diesen Prinzipien sind einfach Wesenheiten zu verstehen. Wollen wir das Verhältnis zwischen dem Beweis und der Definition bestimmen, so heißt es: Die Definition macht klar, was etwas ist, dagegen der Beweis, dass das von dem entweder gilt oder nicht gilt. Den letzten Teil des „Organon“ stellen schließlich die „Topik“ und die „Sophistischen Widerlegungen“ dar. Die „Topik“ handelt vom dialektischen Syllogismus, dessen Prämisse Sätze sind, die lediglich allgemein für wahr gehalten werden. Diese These stützt Aristoteles durch die Einführung von wahrscheinlichen Sätzen. Es sind also Sätze, die allen oder den meisten Menschen als wahr erscheinen. So erblickt Aristoteles seine Aufgabe darin, eine 10 Methode zu finden, nach der wir aus wahrscheinlichen Sätzen Schlüsse über jedes Problem bilden können und dabei in keine Widersprüche geraten. Dass wir in Widersprüche geraten können, wird hingegen in den „Sophistischen Widerlegungen“ gezeigt. Aristoteles weist dies im Kontext der Betrachtung des Elenchus (d.h. der Widerlegung) auf. Ein Elenchus ist ein Syllogismus, der das kontradiktorische Gegenteil der gegnerischen These beweist. Laut Aristoteles wird diese methodische Prozedur oft missbraucht, etwa durch Sophisten, die falsche, bzw. scheinbare Schlüsse machen. Typische Beispiele solcher Schlüsse sind etwa folgende: (1) Fehlschluss (F) „fallacia accidentis“ – liegt dann vor, wenn man meint, dass der Sache dasselbe zukommt wie ihrem Akzidenz; (2) F „fallacia secundum quid et simpliciter“ – tritt auf, wenn das vom Teil gemeinte als schlechthin gemeint gefasst wird (z.B. wenn man schließt, dass das Nichtseiende ist, wenn es der Gegenstand der Meinung ist); und (3) F „ignorantia elenchi“ – beruht darauf, dass man nicht weiß, was Schluss oder was Widerlegung ist. Was bedeuten die hier nur „symbolisch“ angesprochenen Erwägungen des Aristoteles für die gegenwärtige Wissenschaftstheorie? Es gilt einzusehen, in jeder Wissenschaft gibt es falsche Schlüsse, in der Geometrie den geometrischen, in der Medizin den medizinischen, in der Wissenschaftstheorie den wissenschaftstheoretischen Fehlschluss. Wenn aber die falschen Schlüsse möglich sind, dann entsteht zugleich die Chance sie widerlegen zu können. Wenn also eine wissenschaftstheoretische Methode nicht mehr effizient wirken kann, weil sie zu falschen Schlüssen und somit zu falschem Wissen führt, dann kann man sie entweder gänzlich ablösen oder zumindest ihre Schwachstellen deutlich verbessern.