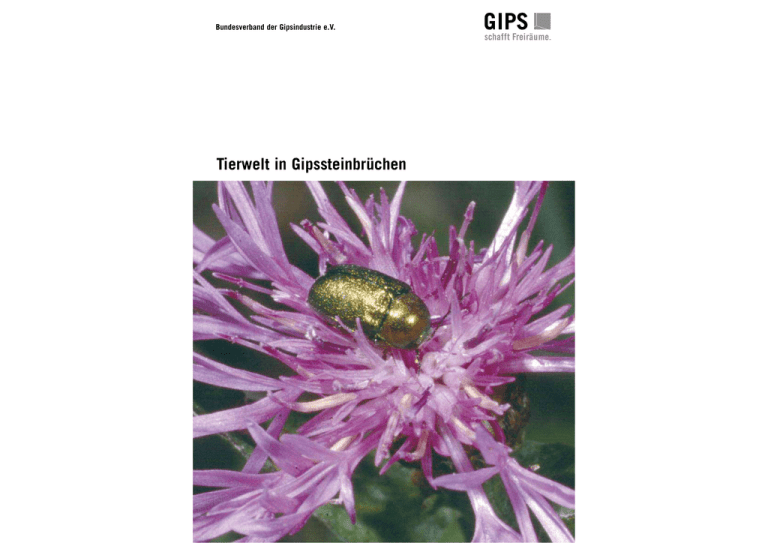

Tierwelt in Gipssteinbrüchen – Broschüre des Bundesverbandes der

Werbung