Das Paniksyndrom und seine psychologische Behandlung

Werbung

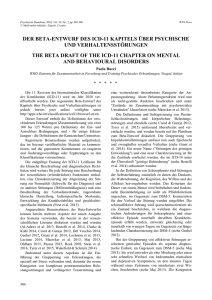

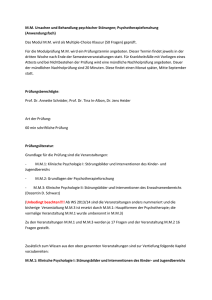

NATUR WISSENSCHAFTENfü(]JC?0füLJL68 oo Das Paniksyndrom und seine psychologische Behandlung Jürgen Margraf und Martina Ruhmland Klinische Psychologie und Psychotherapie, Technische Universität Dresden und Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie, Institut Dresden, D-01062 Dresden, Germany Over the past decade, panic disorder has become a major research focus in psychopathology and treatment. Initial interest in the causes of the disorder was triggered by biological theories and investigators. More recently, however, research on newly developed psychological approaches has advanced our understanding of panic disorder and has led to the development of specific treatment programs. This review describes symptomatology and course, the psychophysiological model of panic and a psychological treatment that directly targets panic attacks and the fears and behaviors associated with them. Naturwissenschaften 83, 401-413 (1996) © Springer-Verlag 1996 n allgemeinärztlichen, internistischen und neurologischen Praxen ersuchen oft Patienten um Behandlung, die über anfallsweise auftretende körperliche Symptome wie Herzrasen, Atemnot, Brustschmerz oder Schwindelgefühle klagen, ohne daß sich eine organische Ursache dieser Beschwerden festellen ließe. Die körperlichen Symptome sind in der Regel von starker Angst um die körperliche und seelische Gesundheit begleitet. Andere Patienten suchen Psychiater oder Psychologen auf und klagen über Angstzustände, die sie überraschend und scheinbar in vielen Situationen wie beim Autofahren, beim Einkaufen, in Kaufhäusern, beim Besuch öffentlicher Veranstaltungen oder beim Alleinsein überfallen. Obwohl die Patienten körperlich gesund sind, leben sie in der ständigen Angst, in einer dieser Situationen in Ohnmacht zu fallen, an einem Herzinfarkt zu sterben oder ein ähnliches Schicksal zu erleiden. Diese auf den ersten Blick unterschiedlichen Beschwerdebilder anfallsweise auftretender Angstzustände mit vielen körperlichen Symptomen werden unter dem Begriff „Paniksyndrom" (synonym: Panikstörung) zusammengefaßt. Es handelt sich bei diesem Syndrom um eine psychische Störung aus der Gruppe der Angststörungen, auch wenn für die Patienten oftmals nicht die Angst, sondern ihre scheinbar unerklärlichen körperlichen Symptome im Vordergrund stehen. Auf der Suche nach einer Erklärung für ihre Beschwerden konsultieren die Betroffenen eine Vielzahl von Spezialisten. Typischerweise durchlaufen sie zahlreiche Maßnahmen zur diagnostischen Abklärung, die vom Elektrokardiogramm und Elektroenzephalogramm über endokrinologische Untersuchungen des Blutes und Röntgenaufnahmen des Brustkorbes bis zum Computertomogramm und Herzkatheter reichen können. In den USA ersuchen Patienten mit Paniksyndrom von allen psychiatrischen Patienten am häufigsten um professionelle Hilfe [15]. Durch die Vielzahl diagnostischer Maßnahmen und Behandlungen 1 401 verursachen sie im Gesundheitssystem erhebliche Kosten. Neuere Forschung zeigt, daß das Paniksyndrom schwerer ist als früher angenommen. Gleichzeitig gibt es aber neue psychologische Erkenntnisse über die lange als mysteriös geltende Entstehung der Störung, die auch zu einer deutlichen Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten geführt haben. Symptomatik und Epidemiologie von Angstanfällen Hauptmerkmale des Paniksyndroms sind sogenannte Panik- oder Angstanfälle. Während eines Angstanfalls erleben die Betroffenen eine Reihe körperlicher Symptome wie starken, schnellen oder unregelmäßigen Herzschlag, Schwindel oder Benommenheit, Atemnot, Übelkeit oder Magen-/Darmprobleme, Schwitzen, Schmerzen oder Druck auf der Brust und Zittern oder Schütteln. Diese Symptome werden von den Patienten als sehr unangenehm und stark bedrohlich erlebt [8, 16, 75, 118]. Zentrale kognitive Symptome sind Angst vor Kontrollverlust (z.B. Angst, etwas Unangemessenes zu tun oder verrückt zu werden), Angst vor katastrophalen Konsequenzen der wahrgenommenen Symptome (z.B. vor Tod durch Herzinfarkt oder davor, sich lächerlich zu machen) sowie Depersonalisation und Derealisation. Bei starken Angstanfällen kommt es oft zu Flucht oder zu hilfesuchendem Verhalten, dessen Form von den situativen Rahmenbedingungen und dem Inhalt der jeweiligen Befürchtungen abhängt. So suchen die Betroffenen medizinische Notfalleinrichtungen auf, halten sich stets in der Nähe eines Telefons auf oder flüchten nach Hause. Das zur Zeit gültige „Diagnostische und statistische Manual für psychische Störungen" der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung (DSM-IV; [3]) operationalisiert Angstanfälle über die Zahl vorliegender Symptome (mindestens 4 von 13 meist körperlichen Symptomen). Weiterhin wird der akute Zeitverlauf der Anfälle hervorgehoben: Mindestens vier Symptome sollen innerhalb von 10 min auftreten. Empirische Untersuchungen zeigen, daß die durchschnittliche Anfallsdauer bei knapp 30 min liegt [75, 118]. Ein für die Theorienbildung zentrales Element der Definition des Paniksyndroms nach DSM-IV ist, daß die Angstanfälle zumindest manchmal unerwartet („spontan") auftreten: Die Angst soll sich keiner realen Gefahr zuschreiben lassen und nicht durch phobische Situationen ausgelöst sein. Die von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebene Internationale Klassifikation psychischer Störungen in der 10. Revision (ICD-10; 402 [30]) betont ebenfalls, daß die Diagnose eines Paniksyndroms nur dann gestellt werden soll, wenn schwere Angstanfälle mit vegetativen Symptomen unerwartet auftreten, d. h. die Anfälle nicht auf Situationen begrenzt sind, in denen eine objektive Gefahr besteht oder die bekannt oder vorhersagbar (z.B. im Rahmen einer Phobie) Angst auslösen. Die von DSM-IV und ICD-10 hervorgehobene Unabhängigkeit der Angstanfälle von situativen Bedingungen bedeutet jedoch nicht, daß die Angstanfälle völlig spontan, d. h. ohne Auslöser auftreten. Neuere Forschungsergebnisse zeigen, daß interne Reize bei diesen Patienten die Angst auslösen. Dies sind in der Regel körperliche Symptome (z.B. Herzklopfen oder Atemnot), die mit einer unmittelbar drohenden körperlichen oder psychischen Katastrophe in Verbindung gebracht werden [38]. Seltener können auch Gedanken oder Vorstellungen Auslösefunktion übernehmen (z.B. „ich bin allein, es ist keine Hilfe da") (Übersichten in [36, 90]). Da eine Reihe von körperlichen Erkrankungen Symptome aufweisen, die denen der Angstanfälle entsprechen, müssen organische Ursachen ausgeschlossen werden, bevor die Diagnose einer Panikstörung gestellt wird [79, 89]. Außerdem können Angstanfälle mit ähnlicher Symptomatik auch bei anderen Angststörungen auftreten, etwa dann, wenn ein phobischer Patient mit einem von ihm gefürchteten Objekt konfrontiert wird. In diesem Sinne sind Panikanfälle ein relativ unspezifisches psychopathologisches Phänomen, das erst durch die Einbettung in die anderen diagnostischen Kriterien (u. a. das unerwartete Auftreten) eine Spezifität für das Paniksyndrom erhalten. Häufig ändern die von Angstanfällen betroffenen Patienten ihre Lebensgewohnheiten und beginnen, Situationen aus dem Weg zu gehen, in denen es besonders unangenehm oder gefährlich sein könnte, einen Angstanfall zu haben. Viele geben das Autofahren auf, gehen nur noch selten in große Kaufhäuser und vermeiden öffentliche Verkehrsmittel, Fahrstühle, SchlangeStehen oder den Besuch von Kinos, Theatern oder Gaststätten. Bei diesen Patienten spricht man seit Westphal [131] von einer „Agoraphobie". Wörtlich übersetzt bedeutet dies „Angst vor Plätzen öffentlicher Versammlungen"; heute wird damit die phobische Vermeidung all der oben aufgeführten Situationen aus Angst vor Panikanfällen oder ihrer befürchteten Folgen bezeichnet. Die epidemiologischen Daten von Angstanfällen sind beeindruckend. Etwa 10-16% der Bevölkerung leidet im Laufe ihres Lebens an „spontanen" Angstanfällen [130, 132]. Seit der Einführung der neueren verläßlichen Diagnosesysteme wie dem DSM-III [1] wurden mehrere großangelegte epidemiologische Studien durchgeführt. Die wichtigsten sind das Epidemiological Catchment Area Program („ECA") des amerikani- sehen National Institute of Mental Health [92, 106, 128], die Zürich-Studie [5, 6, 127] und die Münchner Follow-up-Studie („MFS") [132, 134, 136]. Die jüngste dieser Studien stellt der US-„National Comorbidity Survey" [61] dar, in dem nach DSM-111-R-Kriterien mit Hilfe des „Composite International Diagnostic Interview" (CIDI) [107, 135] 12-Monats- und LebenszeitPrävalenzen psychischer Störungen erhoben wurden. Vergleicht man die Ergebnisse dieser Studien, ergeben sich bemerkenswert konsistente Prävalenzsschätzungen für Angststörungen. Danach stellen die Angststörungen bei Frauen die häufigste, bei Männern nach den Abhängigkeitssyndromen die zweithäufigste Form psychischer Störungen dar. Im einzelnen ergeben sich (nach ECA- und MFS-Daten) für das Paniksyndrom (DSM-111-R: Paniksyndrom ohne Agoraphobie) durchschnittliche Sechs-Monats-Prävalenzen von 0,8 bis 1,1 % und Lebenszeitprävalenzen von 1,6 bis 2,4%. Für Agoraphobie liegen die Prävalenzen zwischen 2,8 und 3,4% (sechs Monate) und 5,2 und 5,7% (Lebenszeit). Im Vergleich zu den bisher berichteten Daten liegen die Prävalenzen für das Paniksyndrom nach dem NCS etwas höher (12 Monate: 2,3%, Lebenszeit: 3,5%). Für Agoraphobie liegen die Prävalenzen bei 2,8% (12 Monate) und 5,3% (Lebenszeit). Die höheren Prävalenzen beim Paniksyndrom können auf die im NCS angewandten genaueren DSM-Ill-R-Kriterien zurückzuführen sein. Die älteren Studien arbeiteten noch mit dem DSM-llI. Im Gegensatz zu allen anderen Phobien, die meist in der Kindheit oder Jugend beginnen, setzen Agoraphobien und Angstanfälle in der Regel erst im frühen Erwachsenenalter ab 20 Jahren ein (mittleres Ersterkrankungsalter von 25 bis 30 Jahren). Ein Beginn vor dem 16. oder nach dem 40. Lebensjahr ist selten [69, 86, 94, 97, 114, 121, 122]. Nach retrospektiven Aussagen der Patienten beginnen die Störungen in mindestens 80% aller Fälle plötzlich mit einem Angstanfall an einem öffentlichen Ort [65, 94]. Ein schleichender Beginn ist eher selten [85, 94]. Zwar gibt es oft Schwankungen im Verlauf der Störung [26, 123], zu völligen Spontanremissionen kommt es aber kaum. Sobald die Problematik eine gewisse Zeit (etwa ein Jahr) angehalten hat, sind Spontanremissionen sehr selten. In der MFS-Studie erfüllten über 90% der Patienten auch nach sieben Jahren noch die Diagnosekriterien [133]. Schapira et al. [111] und Coryell et al. [27] beobachteten eine signifikant schlechtere langfristige Prognose für Phobien bzw. das Paniksyndrom als für schwere Depressionen. Die Gefahr der Entwicklung von sekundärem Alkoholismus, Medikamentenmißbrauch und schweren Depressionen ist immer wieder festgestellt worden. Zwischen Angstanfällen, Depressionen und Abhängigkeitskrankheiten bestehen vielfältige Verbindungen. Eine bedeutende Zahl von alkohol- oder medikamen- tenabhängigen Patienten hat diese Substanzen offenbar zunächst zur Bekämpfung ihrer Ängste genommen [98]. Durch solche Verhaltensweisen und die Einschränkung der Lebensqualität kommt es oft zu einer sich selbst verstärkenden „Abwärtsspirale" [10], an deren Ende starke Beeinträchtigungen für die Betroffenen und ihre Angehörigen stehen. Es ist daher vielleicht nicht überraschend, daß Panikpatienten gegenüber der Allgemeinbevölkerung ein deutlich erhöhtes Suizidrisiko haben [26, 28, 129]. Diese Tatsachen mögen mit dazu beitragen, daß das Paniksyndrom mehr als alle anderen psychischen Störungen die Betroffenen dazu veranlaßt, um professionelle Hilfe zu ersuchen [15]. Der enorme Bedarf der Betroffenen kommt auch in der hohen Anzahl der Verschreibungen von angstlösenden Medikamenten zum Ausdruck. Das psychophysiologische Modell des Paniksyndroms Die neuere Forschung zu Angstanfällen wurde durch die Entdeckung der - zumindest kurzzeitigen Wirksamkeit der trizyklischen Antidepressiva, einer bestimmten Klasse von Psychopharmaka, die zunächst bei der Depressionsbehandlung eingesetzt wurden, bei der Panikbehandlung initiiert. Dieses Ergebnis veranlaßte Autoren wie Klein [62] und Sheehan [113], sogenannte biologische Modelle zur Ätiologie vorzulegen, die annehmen, daß Angstanfälle eine qualitativ besondere Form der Angst darstellen. Diese Autoren postulieren eine „Behandlungsspezifität": Angstanfälle seien nur mit Antidepressiva zu behandeln, während andere Angstformen nur auf sedierende Medikamente (z.B. Benzodiazepine) ansprächen. Psychologische Behandlung wirke bei phobischer Angst, nicht aber bei Angstanfällen. Kontrollierte Untersuchungen haben inzwischen alle Teile dieses Arguments widerlegt, die angenommene Behandlungsspezifität besteht nicht (Zusammenfassung in [76]). Eine weitere Basis dieser Modelle stellen Studien zur experimentellen Panikinduktion dar. Es wurde angenommen, daß Panikpatienten auf bestimmte biochemische Manipulationen, vor allem Natriumlaktat-Infusionen und COrinhalationen, grundsätzlich anders reagierten als Kontrollpersonen. Tatsächlich zeigten diese Patienten in einigen, aber nicht allen Studien stärkere Angstreaktionen auf diese Methoden als Kontrollgruppen (z.B. [67, 101]). Frühere Studien hatten diese Effekte dahingehend interpretiert, daß bei vulnerablen Personen durch einen biologischen Automatismus Angstanfälle ausgelöst würden. Dabei wurden jedoch psychologische Variablen, wie etwa Erwartungshaltungen, nicht berücksichtigt. Neuere Studien zeigen, daß Panikpatienten 403 und Kontrollpersonen sich nicht qualitativ in ihren Reaktionen auf diese Stressoren, wohl aber stark in den Ausgangsniveaus von Angst und Aktivierung unterscheiden (vgl. die Übersicht in [73]). Auch die Behauptung biologischer Modelle, ein spezifisches genetisches Risiko für Angstanfälle würde unabhängig von Risiken für andere Angststörungen vererbt, wurde empirisch nicht belegt (vgl. [76]). Bestätigt wurde lediglich eine unspezifische genetische Anfälligkeit für Ängste im allgemeinen [4]. Insgesamt sind diese früheren Erklärungsansätze nicht ausreichend empirisch untermauert bzw. in der einfachen Form widerlegt. In jüngerer Zeit haben verschiedene Forschungsgruppen psychologische Modellvorstellungen entwickelt [7, 21, 33, 36, 73, 90, 125]. Die gemeinsame zentrale Annahme dieser Ansätze besagt, daß Angstanfälle durch positive Rückkopplung zwischen körperlichen Symptomen, deren Assoziation mit Gefahr und der daraus resultierenden Angstreaktion entstehen. Die Modelle betonen die Rolle interner Angstauslöser, insbesondere körperlicher Veränderungen. Im folgenden stellen wir kurz das psychophysiologische Modell der Angstanfälle vor (nach [36, 73, 74, 79]). Abbildung 1 zeigt eine schematische Darstellung des Modells. Der zentrale Teil der Abbildung stellt einen positiven Rückkopplungsprozeß dar (mit Pfeilen illustriert), der zu einem Angstanfall führt. Der positive Rückkopplungskreis kann an jedem seiner folgenden Elemente beginnen. Der Einfachheit halber diskutieren wir die Komponenten in der häufigsten Abfolge: Physiologische oder kognitive Veränderungen (z.B. Schwitzen, Atemnot oder Derealisation) treten als Folge verschiedener Ursachen auf, wie etwa durch körperliche Anstrengung, Einnahme chemischer Substanzen (z.B. Koffein), situationale Stressoren (z.B. Hitze) oder emotionale Reaktionen (z.B. Angst, Ärger, Freude). Die Person nimmt diese Veränderungen wahr. Die positive Rückkopplung kann an dieser Stelle beginnen, da körperliche Empfindungen nicht unbedingt exakt physiologische Prozesse widerspiegeln. Zum Beispiel kann eine Person nach dem ZuBett-Gehen eine Beschleunigung der Herzfrequenz allein deswegen empfinden, weil die Veränderung der Körperposition ihre Herzwahrnehmung verbessert hat. Die körperlichen oder kognitiven Empfindungen werden mit unmittelbarer Gefahr assoziiert. Nicht alle internen Stimuli werden mit gleicher Wahrscheinlichkeit mit Gefahr in Verbindung gebracht. Zum Beispiel sind Empfindungen, die in Zusammenhang mit lebenswichtigen Körperfunktionen wie etwa Herzklopfen oder Atemnot stehen, inhärent bedrohlicher als andere wie etwa Hitzewallungen. Ebenso werden Symptome mit einem plötzlichen, akuten Beginn eher mit unmittelbarer Gefahr assoziiert. Die positive Rückkopplung kann an dieser Stelle ohne vorherige körperliche Veränderungen beginnen, wenn situative Variablen wahrgenommen und mit unmittelbarer Gefahr assoziiert werden. So können Angstanfälle bei normalerweise wenig ängstlichen Personen in lebensgefährlichen Situationen auftreten. Phobische Patienten können einen Angstanfall erleben, wenn sie mit ihrem phobischen Stimulus konfrontiert werden. Die Person reagiert auf die wahrgenommene Bedrohung mit Angst, die wiederum zu physiologi- Positive Rückkopplung (schnell) Interne oder externe Stressoren r r Wahr· nehmung? .l!+ ~ r Assoziation mit Gefahr? Angst/ "Panik" Negative Rückkopplung (langsam) oder erfolgreiche Bewältigung tT Individuelle Prädispositionen 404 T Situative Faktoren Fig. 1. Das psychophysiologische Modell des Paniksyndroms (nach Ehlers und Margraf [36]) sehen Veränderungen, körperlichen Empfindungen und/oder kognitiven Symptomen führt (positive Rückkopplung). Wenn diese Symptome wahrgenommen und mit Gefahr assoziiert werden, kommt es zu weiteren Anstiegen der Angst, die in einem Angstanfall kulminieren können. Dabei muß beachtet werden, daß positive Rückkopplung ein schneller Prozeß ist. Es ist unklar, ab welchem Punkt die resultierende Angst Panik genannt werden kann. Da Angstanfälle kein Alles-oder-Nichts-Phänomen sind, ist dies wahrscheinlich eine Frage des Schweregrades. Angstanfälle können von anderen Angstformen auf einer Reihe von Dimensionen unterschieden werden, z.B. nach der Art der Angstauslöser (Rolle interner Auslöser), der Art und des Zeitverlaufs der Symptome (Vorwiegen körperlicher Symptome, plötzlicher Beginn), dem Inhalt, der subjektiven Wahrscheinlichkeit und dem Schweregrad der befürchteten Konsequenzen (sofortige schwere Bedrohung, hohe Wahrscheinlichkeit) sowie der wahrgenommenen Verfügbarkeit von Bewältigungsstrategien (niedrige Verfügbarkeit). Dem Prozeß der positiven Rückkopplung wirken gleichzeitig negative Rückkopplungsprozesse entgegen (stumpfe Pfeile). Diese beeinflussen alle Komponenten des positiven Rückkopplungskreises und führen zur Angstreduktion. Negative Rückkopplung findet langsamer statt als positive Rückkopplung. Daher kann ein Angstanfall sehr schnell entstehen, benötigt aber eine gewisse Zeit, um abzuklingen. Beispiele für negative Rückkopplungsprozesse sind Habituation, selbstbegrenzende homöostatische Mechanismen bei der Hyperventilation oder Ermüdung. Daneben führt auch die wahrgenommene Verfügbarkeit von Bewältigungsstrategien zur Angstreduktion. Hierbei handelt es sich im Gegensatz zur negativen Rückkopplung um Strategien, die die Person aktiv einsetzt, um Angst zu reduzieren. Beispiele hierfür sind langsames, flaches Atmen, Ablenkung und hilfesuchendes Verhalten. Ein Versagen von Bewährungsversuchen führt andererseits wieder zu einem Angstanstieg. Eine Reihe interner und externer Variablen beeinflussen die Wahrscheinlichkeit, einen Angstanfall zu erleben, indem sie auf die Komponenten des Rückkopplungskreises einwirken. Diese Faktoren sind außerhalb des zentralen Kastens in Abbildung 1 dargestellt: Interne oder externe Stressoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit von physiologischen oder kognitiven Veränderungen und damit die Wahrscheinlichkeit der Auslösung eines Angstanfalls. Individuelle Dispositionen schließen sowohl physiologische und psychische Prädispositionen als auch solche relativ überdauernden Variablen ein, die erst im Verlauf der Störung erworben wurden. Physiologische Prädispositionen wie etwa alphar adrenerge Dysregulation, zentrale ChemorezeptorSensitivität oder der körperliche Trainingszustand beeinflussen die Wahrscheinlichkeit körperlicher Veränderungen und deren Wahrnehmung. Ein häufiges Beispiel für einen psychischen Faktor, der bei der Aufrechterhaltung von Angstanfällen eine Rolle spielt, ist die Sorge der Patienten, einen weiteren Anfall zu erleben. Sie führt zu einer Erhöhung der tonischen Erregung, die wiederum die Wahrscheinlichkeit angstauslösender Körperempfindungen und deren Assoziation mit Gefahr erhöht. Die Wahrnehmung körperlicher Empfindungen hängt weiterhin von anderen psychischen Prädispositionen ab wie der Aufmerksamkeitszuwendung auf Gefahrenreize und der Genauigkeit der Interozeption [33, 34]. Die Verknüpfung dieser Empfindungen mit unmittelbarer körperlicher oder psychischer Gefahr hängt unter anderem von der Lerngeschichte (z.B. frühere Erfahrungen mit diesen Symptomen während Angstzuständen) und kognitiven Stilen (z.B. Kausalattributionen) ab. Darüber hinaus ist anzunehmen, daß Lernerfahrungen in Verbindung mit Klagen über somatische Symptome und negative Emotionen (z.B. operantes und Modellernen) beeinflussen, ob Personen Angstanfälle erleben bzw. wegen ihrer Ängste um professionelle Hilfe ersuchen. Situative Faktoren haben Auswirkungen darauf, ob körperliche Veränderungen wahrgenommen (z.B. Körperposition, Intensität der gleichzeitigen externen Stimulation) und mit Gefahr in Verbindung gebracht werden (z.B. die Anwesenheit des Partners oder eines Therapeuten). Weiterhin können situationale Variablen direkt mit Gefahr assoziiert werden und somit unmittelbar Angstanfälle auslösen. Manche der Konsequenzen des Erlebens von Angstanfällen können als aufrechterhaltende Faktoren für das Paniksyndrom wirken. Die meisten Patienten machen sich Sorgen darüber, einen weiteren Anfall zu erleben. Diese Sorgen können zu einem tonisch erhöhten Niveau von Angst und Erregung führen, das seinerseits wieder das erneute Auftreten anfallsauslösender Körperempfindungen und ihre katastrophisierende Fehlinterpretation wahrscheinlicher macht. Clark et al. [23] haben eine nach innen gerichtete Aufmerksamkeitsauslenkung bei den meisten Panikpatienten beschrieben. Ganz im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeihung können Hypervigilanz und anhaltendes Absuchen des Körpers nach Anzeichen der befürchteten Katastrophen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, mit der mögliche Auslöser für Angstanfälle wahrgenommen werden. Auch die mehr oder weniger subtilen Formen des Vermeidungsverhaltens, das viele Betroffene entwickeln, können zur Aufrechterhaltung der Störung 405 beitragen. Zum Beispiel führt die Vermeidung körperlicher Aktivitäten zu einem schlechteren Trainingszustand. Dies bewirkt stärkere kardiovaskuläre Reaktionen auf alltägliche körperliche Belastungen, die dann oft als Auslöser von Angstanfällen dienen. Vermeidungsverhalten kann auch zur Beibehaltung der für viele Panikpatienten typischen Dauerbeschäftigung mit ihrem somatischen Befinden führen. Inzwischen liegen eine Reihe empirischer Belege für diese Erklärung der Panikanfälle vor. In Fragebögen zur Messung der „Angst vor der Angst" oder „Angst vor körperlichen Symptomen" wiesen Patienten mit Angstanfällen oder Agoraphobien höhere Werte auf als klinische oder Kontrollgruppen ohne psychische Störungen (z.B. [18, 31, 39, 40, 103]). Desweiteren berichteten Patienten in strukturierten Interviews, daß sie bei ihren Angstanfällen zuerst körperliche Symptome, wie etwa Herzklopfen, wahrnehmen [56, 66, 137]. Falsche Rückmeldungen von Herzfrequenzanstiegen löste bei Panikpatienten, nicht aber bei normalen Kontrollpersonen, Anstiege in subjektiver Angst und physiologischer Erregung aus [35]. Nur die Patientengruppe reagierte hier also im Sinne der vom psychologischen Modell vorhergesagten positiven Rückkopplung. Entsprechende Befunde berichteten auch Pauli et al. [96], die die Herzfrequenz und das Angstniveau von Panikpatienten in einer Feldstudie untersuchten. Wenn die Patienten Herzfrequenzsteigerungen wahrnahmen, reagierten sie mit weiteren Herzfrequenzsteigerungen und Angst, während bei Kontrollpersonen die Herzfrequenz abnahm. Verschiedene Autoren betonen die Rolle von Hyperventilation als Auslöser (akute Hyperventilation) und/ oder als disponierende Bedingung (chronische Hyperventilation) für Angstanfälle [66, 68]. Nach Garssen et al. [47] besteht zwischen den Diagnosen Agoraphobie/Panikstörung einerseits und Hyperventilationssyndrom andererseits eine Überlappung von etwa 60%. In einer Studie von Bonn et al. [14] löste willkürliche Hyperventilation bei der Mehrzahl der agoraphobischen Patienten Angst aus, kaum jedoch beigesunden Kontrollpersonen. Fast alle Patienten beurteilen die Effekte der Hyperventilation als ihren Angstanfällen ähnlich. Auch in Studien von Rapee [99], Holt und Andrews [58] und Rapee et al. [101] zeigten Patienten mit Paniksyndrom stärkere Angstreaktionen auf willkürliche Hyperventilation als Patienten mit anderen Angststörungen und gesunden Kontrollpersonen. Weiterhin fand sich in einigen Untersuchungen bei Panikpatienten vor belastenden Situationen ein niedrigerer arterieller Partialdruck des Kohlendioxyds (pC0 2; Indikator für Hyperventilation) als bei Kontrollpersonen [67, 108] und Patienten mit generalisierter Angst [100]. Allerdings wurden unter Ruhebedingungen keine Auffälligkeiten im pC0 2 gegenüber kli406 nischen Kontrollgruppen festgestellt [58, 70]. Fallberichte zeigten, daß Hyperventilation bei „spontan" auftretenden Angstanfällen vorliegen kann [52, 57, 109]. Die Forschung ergab insgesamt jedoch, daß nur ein Teil der Panikanfälle mit Hyperventilation in Verbindung zu stehen scheint (Übersichten in [38, 81]). So maßen Hibbert und Pilsbury [57] den COrPartialdruck transkutan unter ambulanten Bedingungen und stellten während der Panikanfälle bei nur zwei der untersuchten vier Patienten einen Abfall des pC0 2 fest. Umgekehrt berichteten in einer Studie von Bass und Lelliott [13] auch nur etwa 50% der Patienten mit Hypercapnie (erniedrigter COrPartialdruck) Angstanfälle. Auch die oben erwähnten Befunde zur experimentellen Panikinduktion können im Sinne der psychologischen Modelle interpretiert werden, denn die verwendeten Substanzen führen zu zahlreichen körperlichen Symptomen, die wiederum Angst auslösen können. Weiterhin zeigten Patienten mit Paniksyndrom in Erwartung von Panikinduktionsprozeduren stärkere Anstiege in der Angst und kardiovaskulären Aktivierung (Herzfrequenz, Blutdruck) als normale Kontrollpersonen [33, 70]. Durch Instruktionen, mit denen Erwartungen der Probanden oder die nahegelegten Interpretationen der induzierten Symptome manipuliert wurden, konnten die Reaktionen von Panikpatienten und gesunden Personen auf Laktatinfusionen, COrinhalation und Hyperventilation deutlich verstärkt bzw. verringert werden [23, 78, 84, 100, 124, 126]. Bei Sanderson et al. [110] lösten COrinhalationen bei nur 20% derjenigen Panikpatienten Angstanfälle aus, die aufgrund der experimentellen Instruktion glaubten, Kontrolle über die Gabe des Gasgemisches zu haben. Demgegenüber hatten 80% der Patienten, die keine Kontrolle wahrnahmen, Panikanfälle. Nach erfolgreicher kognitiver Verhaltenstherapie lösten Laktatinfusionen [54, 112] und COrinhalationen [80] bei Panikpatienten kaum noch Angstanfälle aus. Die empirischen Befunde lassen die psychologischen Modelle als eine vielversprechende Alternative zu den älteren, rein biologischen Ansätzen erscheinen. Ganz allgemein hat sich herausgestellt, daß eine ganze Reihe von Maßnahmen, die zu Herzklopfen, Atemnot, Schweißausbrüchen und ähnlichen körperlichen Symptomen führen, bei den Patienten Angstanfälle auslösen können. Bei vielen Betroffenen wird das Auftreten von Panikanfällen zudem dadurch wahrscheinlicher, daß sie häufig ihre Aufmerksamkeit nach innen lenken: Sie suchen ihren Körper nach möglichen Anzeichen drohender Gefahr ab. So konnte gezeigt werden, daß viele Menschen mit Angstanfällen besser in der Lage sind, ihren Herzschlag wahrzunehmen, als Kontrollpersonen ohne Angstanfälle [37]. Menschen mit Panikanfällen können also offensichtlich besser tatsächlich oder scheinbar gefährliche Veränderungen in ihrem Körper wahrnehmen und könnten aus diesem Grund häufiger Angstreaktionen zeigen. Behandlung des Paniksyndroms Eine Ursache für die langjährige Vernachlässigung des Paniksyndroms in Forschung und Praxis könnte in dem Mangel an erfolgversprechenden Behandlungsansätzen gelegen haben. Angstanfälle und Agoraphobien galten lange Zeit als kaum behandelbar. Freud [46] hatte in seinem einflußreichen Aufsatz ,-:Wege der psychoanalytischen Therapie" verdeutlicht, daß die von ihm entwickelte Behandlungsmethode bei phobischem Vermeidungsverhalten nicht sehr erfolgreich ist. Richter und Beckmann schrieben noch 1973: „Eine große Psychoanalyse kommt für die allermeisten Herzneurotiker nicht in Frage, worüber weitgehend Einigkeit unter den Kennern dieses Krankheitsbildes herrscht" (S. 142). Auch Verhaltenstherapeuten hatten lange keine Methoden für die Behandlung von Angstanfällen. Sie beschäftigten sich vor allem mit der Therapie von Phobien und Zwängen. Nachdem erfolgreiche Methoden zur Bekämpfung phobischer Ängste entwickelt und überprüft worden waren, herrschte zunächst Unklarheit darüber, auf welche Weise Verfahren wie die Konfrontation in vivo auf Angstzustände angewandt werden konnten, bei denen die Betroffenen keine auslösenden Reize angeben konnten. Es ist sicher kein Zufall, daß die „Neuentdeckung" der Angstanfälle als Forschungsgegenstand zeitlich mit therapeutischen Fortschritten zusammenhing. Im folgenden wird ein Überblick zu den wichtigsten psychotherapeutischen Interventionen gegeben. Angstanfälle ohne externale Auslöser Die gezielte Behandlung von Angstanfällen steht erst seit kurzem im Mittelpunkt des Interesses (vgl. [32, 72, 79]). Bis vor wenigen Jahren beschäftigten sich Therapiestudien vor allem mit phobischem Vermeidungsverhalten. Selbst bei der Behandlung von Agoraphobikern wurden Angstanfälle kaum beachtet. Noch 1984 fanden Jacob und Rapport nur acht Behandlungsstudien zur Agoraphobie, die Maße für Angstanfälle berichteten. In sechs dieser Studien verbesserten sich die Anfälle nach der Behandlung des Vermeidungsverhaltens. Da der Hauptakzent auf der Erfassung der phobischen Symptomatik lag, waren allerdings die Maße für Angstanfälle in den früheren Studien unzureichend. Neuere Studien bestätigten die positiven Effekte von Konfrontation in vivo auf die Häufigkeit und Intensität von Angstanfällen bei Agoraphobikern (zusammengefaßt in [79]). In den letzten Jahren wurden von verschiedenen Autoren sehr gute Erfolge mit der gezielten Behandlung von Angstanfällen berichtet. Die meisten Programme kombinieren die Konfrontation mit internen Reizen (besonders körperlichen Symptomen) mit der Vermittlung von Strategien zur Bewältigung von Angst und körperlichen Symptomen und kognitiven Methoden, die auf eine veränderte Interpretation der ursprünglich als bedrohlich erlebten Angstsymptome abzielen. Diese Verfahren wurden hauptsächlich für Patienten mit Paniksyndrom ohne phobisches Vermeidungsverhalten entwickelt, sind jedoch auch sinnvoll in der Behandlung agoraphobischer Patienten mit „spontanen" Angstanfällen, da Rückfälle bei Agoraphobikern häufig dem Auftreten von einem oder mehreren erneuten Angstanfällen zu folgen scheinen [48]. Darüber hinaus scheint die gezielte Behandlung der Angstanfälle den Erfolg der Konfrontation mit angstauslösenden Situationen noch weiter zu verbessern [14]. Ein Schwerpunkt der Behandlung ist die Vermittlung eines Erklärungsmodells für die Angstanfälle. Dies trägt zur Wirksamkeit und Akzeptanz der therapeutischen Maßnahmen, zur Generalisierung des Therapieerfolgs und zur Prophylaxe von Rückfällen bei [41, 72, 102]. Eine weitere wichtige Funktion des Erklärungsmodells liegt in der Bereitstellung einer Alternative zu der Befürchtung vieler Patienten, an einer (unerkannten) schweren körperlichen oder psychischen Krankheit zu leiden. Grundlage der Erläuterungen ist das oben besprochene psychophysiologische Modell. Sowohl „spontan" auftretende Anfälle als auch starke Angstreaktionen in phobischen Situationen werden als Ergebnis eines „Teufelskreises" aus den individuell relevanten körperlichen Symptomen (z.B. Herzrasen, Schwindel), Kognitionen (z.B. „Ich könnte verrückt werden") und Verhaltensweisen (z.B. Hyperventilation) dargestellt. Die der Symptomatik entsprechenden Methoden zur Konfrontation und Bewältigung von Angstsymptomen werden als Methoden zum Durchbrechen des Teufelskreises erläutert. Falls aus der diagnostischen Phase Hinweise auf Hyperventilation vorliegen, bieten sich atemzentrierte Verfahren an, um die Patienten mit körperlichen Symptomen zu konfrontieren [22, 108]. Wenn die Patienten positiv auf einen Hyperventilationstest reagieren, kann durch eine Konfrontationsbehandlung eine Gewöhnung an die Symptome erreicht werden. Die Patienten führen wiederholt Hyperventilationsübungen durch und achten dabei auf körperliche Symptome, Kognitionen und Angstniveau. Im Laufe der Zeit werden die somatischen Symptome als weniger gefährlich erlebt, und das Angstniveau sinkt. Angstverstärkende Kognitionen (z.B. „Ich könnte in Ohnmacht fallen") 407 (Äußere Reize) spiel ließen Griez und van den Haut [51, 53] ihre Patienten wiederholt erhöhte Konzentrationen von C0 2 einatmen. Dies erzeugt ähnliche Symptome wie starke Hyperventilation. Auch durch situative Bedingungen lassen sich ähnliche Symptome wie bei Angst erzeugen. So können Patienten etwa auf einem einsamen See ein Boot rudern, Achterbahn fahren oder in die Sauna gehen (vgl. [12, 41]). Vorstellungsübungen eignen sich zur Konfrontation mit den erwarteten katastrophalen Konsequenzen von Angstanfällen (z.B. verrückt werden, von allen Umstehenden angestarrt werden) und Symptomen oder Situationen, die nicht beliebig willkürlich herstellbar oder kontrollierbar sind. Konfrontation in sensu wurde von Foa (z.B. [116]) bei Zwängen und von Chambless et al. [17] bei Agoraphobien erfolgreich eingesetzt. Dabei wird angestrebt, ein möglichst hohes Angstniveau zu erzielen und die Vorstellung aufrechtzuerhalten, bis die Angst abgeklungen ist [79]. Angstanfälle mit externalen Auslösern und Vermeidungsverhalten (Sichtbares Verhalten) Fig. 2. Der Teufelskreis bei Angstanfällen (nach Margraf und Schneider [79]) können dabei gezielt durch alternative Gedanken ersetzt werden. Weiterhin kann chronische Hyperventilation durch ein Atemtraining (ruhige Zwerchfellatmung) behandelt werden. Langsame Zwerchfellatmung kann auch als Angstbewältigungsstrategie eingesetzt werden und akute Hyperventilation verhindern. Starkes Herzklopfen oder -rasen ist das häufigste Symptom von Angstanfällen, und viele Patienten befürchten dementsprechend eine Herzerkrankung (vgl. auch den Begriff Herzneurose [105]). Durch körperliche Belastung wie Treppensteigen, Kniebeugen oder Laufen lassen sich rasch Pulsanstiege in einer Größenordnung herstellen, die deutlich über den bei Angstanfällen üblicherweise auftretenden Anstiegen liegen. Da die meisten Patienten in einem schlechten Trainingszustand sind [119], reagieren sie stark auf diese Übungen. Durch den Vergleich der Symptome nach körperlicher Belastung mit denen eines Angstanfalls wird eine Uminterpretation der sonst als gefährlich erlebten Symptome ermöglicht. Auch die Konfrontation der Patienten mit ihrem eigenen EKG kann hilfreich sein [12]. Andere Möglichkeiten, Patienten mit ihren Angstsymptomen zu konfrontieren, sind vielfältig und hängen von den individuellen Symptomen ab. Zum Bei408 Das Grundprinzip der heute üblichen Behandlung von phobischem Vermeidungsverhalten, die Konfrontation mit angstauslösenden Situationen („exposure"), war schon vor der Beschäftigung der Fachwissenschaften mit diesem Thema bekannt. Einer der berühmtesten Agoraphobiker, Johann Wolfgang von Goethe, beschreibt in seinem autobiographischen Werk „Dichtung und Wahrheit", wie er sich selbst durch Konfrontation heilte. So stieg er auf den höchsten Punkt des Straßburger Münsters und besuchte Kliniken, medizinische Demonstrationen, einsame Orte, nächtliche Friedhöfe oder lärmende Menschenansammlungen jeweils so lange, bis die Angst von Höhen, Tod, Krankheit oder Einengung verschwunden war. Nach seiner Einschätzung war er darin so erfolgreich, daß er später „mit den Zimmerleuten um die Wette über die freiliegenden Balken" laufen konnte und ihn auch mit Krankheit verbundene „widerwärtige Dinge" nicht „wieder aus der Fassung setzen" konnten (alle Zitate aus [50]). In der Fachliteratur tauchen konfrontative Methoden ebenfalls schon früh auf. So empfahl Oppenheim bereits 1911 in seinem „Lehrbuch der Nervenkrankheiten", mit den agoraphobischen Patienten zusammen die gefürchteten Plätze zu überqueren. Auch Freud hat in ,yYege der Psychoanalytischen Therapie" darauf hingewiesen, daß die an der Behandlung der Hysterie entwickelte Psychoanalyse für Phobien nicht ausreiche. „Man wird kaum einer Phobie Herr, wenn man abwartet, bis sich der Kranke durch die Analyse bewegen läßt, sie aufzugeben". Bei schweren Agoraphobi- kern habe „man nur dann Erfolg, wenn man sie durch den Einfluß der Analyse bewegen kann, sich wieder wie Phobiker ersten Grades zu benehmen, also auf die Straße zu gehen und während dieses Versuches mit der Angst zu kämpfen" (beide Zitate [95]). In den letzten 20 Jahren wurde die Konfrontationsbehandlung systematisiert und empirisch überprüft. Dabei erwies sich Konfrontation in vivo bei phobischem Vermeidungsverhalten als die Methode der Wahl (Übersichten in [85, 121]). Wir wollen das Vorgehen hier nur kurz umreißen. Für weitergehende Ausführungen verweisen wir auf [12, 55, 72, 85, 88, 102]. Anhand von Beispielen aus der Anamnese wird den Patienten ein Erklärungsmodell für die Angstproblematik vermittelt, aus dem das therapeutische Vorgehen abgeleitet wird. Grundlage bildet die Zwei-FaktorenTheorie der Angst, erweitert um die Sicherheitssignalhypothese. Diese Theorien werden auf die individuellen Symptome, Verhaltensweisen, Befürchtungen und „naiven" Erklärungsschemata der Patienten zugeschnitten. Die Situationen für die Konfrontation in vivo werden sehr konkret und detailliert zusammen mit den Patienten geplant. Dabei muß jeweils genügend Zeit vorgesehen werden. Beispielssituationen sind: Im Kaufhaus Fahrstuhl fahren, an der Kasse Schlange stehen, Autofahren zum Wald, allein im Wald spazierengehen, Rückfahrt über die Autobahn, in kleinem Raum eingeschlossen sitzen (siehe [12] für weitere häufige Situationen). Die Patienten werden instruiert, so lange in den einzelnen Situationen zu bleiben, bis die Angst „von selbst" geringer wird, ohne zu versuchen, die Angst zu unterdrücken oder sich abzulenken. Die Begleitung durch die Therapeutin sollte so bald wie möglich ausgeglichen werden. Es wird betont, daß es in der Therapie um die Vermittlung von Fertigkeiten geht, die selbständig auch bei wieder auftretenden Ängsten eingesetzt werden können, um Rückfällen vorzubeugen. Die Patienten werden für die Durchführung der Konfrontationsübungen (nicht aber für Angstfreiheit) verstärkt und zur Selbstverstärkung angehalten. Während über die Grundprinzipien der Konfrontationsbehandlung weitgehend Einigkeit besteht, sind jedoch unterschiedliche Vorgehensweisen gebräuchlich. So stufen viele Programme die zu bewältigenden Situationen nach der Schwierigkeit ab (graduelles Vorgehen). Die Patienten üben dann schrittweise, ihren Aktionsradius auszudehnen [9, 88]. Nach den Ergebnissen einiger Katamnesestudien ist es jedoch möglich, daß Reizüberflutung zumindest bei schweren Phobien langfristig wirksamer ist [41, vgl. jedoch 85, 93]. Die Grundlagenforschung an Tiermodellen (z.B. [104, 115]) weist in dieselbe Richtung. Bei der Reizüberflutung beginnt die Therapie gleich mit Situationen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit starke Angst auslösen a 120 -:;; 100 C: Erwartung Ol c <: 80 Q) > ~ 60 Q) :Ii 40 :;, V) 20 0 Zeitverlauf b 100 ~ c 80 <: 60 -~ .:;;;; Q) :Ii :;, V) 40 20 0 Zeitverlauf Fig. 3. Schematische Zusammenfassung des Habituationsrationals der Reizkonfrontationstherapie: (a) zeigt den Verlauf von Angst bzw. Erregung bei der Konfrontation mit Angstreizen. Die verschiedenen Linien stellen den typischen Verlauf mit einem raschen Anstieg und einem langsameren Abfall der Angst sowie den vom Patienten befürchteten Verlauf dar. Ohne Behandlung zeigen die Patienten in der Regel Vermeidungsverhalten und erreichen so nicht den Punkt, an dem die Kurve von allein abfällt. (b) Erst in der Konfrontationstherapie machen sie die Erfahrung, daß Angst von allein abnimmt („habituiert"), wobei die Kurve bei wiederholter Konfrontation (1. bis 4. Durchgang) immer weiter abflacht (nach Margraf und Becker [83]) werden. Mehrere Stunden Konfrontation täglich an aufeinanderfolgenden Tagen (massierte Übungen) scheint die schnellsten und stabilsten Erfolge zu bewirken [12, 41, 43, 85, 87, 117]. Die für die massierte Reizüberflutung nötige Behandlungsdauer schwankt zwischen ca. 5 und 10 Tagen, je nach Dauer der einzelnen Sitzungen. Weiterhin unterscheiden sich die einzelnen Programme nach der Häufigkeit des Therapeutenkontakts. So kann nach Instruktion durch die Therapeutin z.B. ein Großteil der Übungen allein oder mit Unterstützung des Partners durchgeführt werden. Ausführliche Beschreibungen dieses Vorgehens geben z.B. [88] und [9]. In jüngster Zeit gibt es auch erfolgreiche Versuche, die Patienten mit Hilfe schriftlicher Manuale die Konfrontation ganz allein durchführen zu lassen [49]. 409 Empirische Erfolgskontrolle Die Effektivität von Konfrontationsverfahren in der Therapie von Angststörungen ist nach über zwei Jahrzehnten systematischer Forschung klar belegt. Nach Marks [85] stellt sie eine der am besten dokumentierten Erfolgsgeschichten im Bereich der psychischen Gesundheit dar. Dabei liegen allerdings zur Behandlung von Patienten, bei denen die Angstanfälle im Vordergrund der Symptomatik stehen, bisher weniger Studien vor als zur Therapie der Agoraphobie. Die ersten Veröffentlichungen betrafen meist Einzelfallstudien oder unkontrollierte Studien an kleinen Stichproben, seit einigen Jahren gibt es jedoch eine ganze Reihe von kontrollierten Studien (Zusammenfassung in [79]). Die Patienten in diesen Studien erfüllten in der Regel die DSM-III-Kriterien für die Diagnose Paniksyndrom, teilweise auch für Agoraphobie mit Angstanfällen. Die Dauer der Behandlungen lag meist bei etwa 15 Sitzungen, schwankte jedoch stark. Die Ergebnisse sind ungewöhnlich konsistent: In allen Studien wurden deutliche und stabile Verbesserungen oder vollständige Remissionen erzielt. Meist kam es zu zusätzlichen Besserungen in der Katamnese, zumindest jedoch blieben die zum Ende der Therapie erzielten Fortschritte bestehen. Bei der großen Mehrheit der Patienten konnten Angstanfälle langfristig völlig beseitigt werden. In allen Studien, in denen dies untersucht wurde, war eine gezielte Behandlung der Angstanfälle nicht-spezifischen psychologischen Verfahren oder medikamentöser Therapie überlegen. In die gleiche Richtung weisen auch die Ergebnisse von Meta-Analysen zur Behandlung des Paniksyndroms mit oder ohne Agoraphobie. Clum et al. [25] vergleichen in ihrer Studie die Effektivität psychologischer und pharmakologischer Therapien. Die besten Ergebnisse erzielen hierbei die Gruppen der psychologischen Therapien, in denen neue Umgehensweisen mit der Angst über die Vermittlung von Coping-Strategien, Kognitive Umstrukturierung, Entspannungstraining und Expositionsverfahren angewendet wurden. Antidepressive Medikation war die effektivste medikamentöse Therapie. In einem Überblicksartikel zu Kognitiver Verhaltenstherapie bei Angststörungen kommen Chambless und Gillis [20] in bezug auf das Paniksyndrom zu dem Ergebnis, daß zwar rein kognitive Behandlungen zu sehr guten Resultaten führen, sie aber anderen, Panik-spezifischen Behandlungsansätzen (z.B. Konfrontation mit Körperempfindungen) nicht überlegen sind. In bezug auf Agoraphobie war die kombinierte Behandlung von kognitiver Therapie und Konfrontation konsistent effektiver als WartelistenKontrollgruppen, aber lediglich in einer Studie steigerte diese Kombinationsbehandlung die Effekte einer reinen Konfrontationsbehandlung [91]. 410 Eine Übersicht zu vier neuen, bisher noch nicht veröffentlichten kontrollierten Therapiestudien geben Margraf et al. [82]. Auch diese Studien belegen, daß ca. 80% der behandelten Panikpatienten nach kognitiver Verhaltenstherapie panikfrei sind und klinisch bedeutsame Verbesserungen in Maßen der Angst, Depression und Vermeidung aufweisen. Die Erfolge bleiben in Katamnesen bis zu zwei Jahren stabil. Besonders interessant sind die Verfahren der Arbeitsgruppen um Clark in Oxford und um Barlow in Albany. Beide Gruppen haben sehr positive Daten zu verschiedenen Aspekten der Erfolgskontrolle vorgelegt. So verglichen Barlow et al. [11] die Effektivität der gezielten kognitiv-behavioralen Behandlung des Paniksyndroms mit den Auswirkungen einer progressiven Muskelrelaxation und einer Kombination beider Verfahren sowie einer Warteliste-Kontrollgruppe. Die kognitiv-behaviorale Therapie war klar überlegen und konnte durch eine zusätzliche Entspannungskomponente nicht weiter verbessert werden. In beiden Gruppen waren fast 80% der Patienten bei Therapieende völlig frei von Angstanfällen. Für die Entspannungsgruppe lag dieser Wert unter 40% und unterschied sich nicht signifikant von der Wartelisten-Kontrollgruppe [29]. Im Gegensatz dazu bewirkt die gezielte Behandlung von Angstanfällen zumindest bei Patienten mit Agoraphobien und Angstanfällen einen zusätzlichen Therapieerfolg gegenüber der klassischen Konfrontation mit externen angstauslösenden Situationen [14]. Einen sorgfältig durchgeführten Vergleich mit einer pharmakologischen Behandlung von Angstanfällen berichten Klosko et al. [63]. In dieser Studie führte die gezielte kognitiv-behaviorale Therapie zu über 80% anfallsfreien Patienten bei Therapieende, während eine Standardbehandlung mit dem Triazolobenzodiazepin Alprazolam diesen Effekt nur bei ca. 50% der Patienten bewirkte. Die Dauerhaftigkeit der Erfolge psychologischer Therapien ist nicht nur für sechs Monate (wie in [14]) belegt. Clark et al. [22] zeigten in einer zweijährigen Katamnese, daß selbst mit einer sehr kurzen Intervention stabile Erfolge erzielt werden. Dabei handelt es sich in dieser Studie noch um eine frühe Version des Oxforder Therapieprogramms, das im wesentlichen auf der Behandlung des Hyperventilationsaspektes der Angstanfälle aufgebaut war. Die längsten Katamnesen liegen zur Behandlung von Agoraphobikern vor (Zusammenfassung in [79]). Katamnesen von bis zu neun Jahren zeigen, daß einmal erzielte Erfolge auch über lange Zeiträume im Durchschnitt stabil bleiben und Rückfälle selten sind. Das Auftreten neuer Symptome („Symptomverschiebung") ist nach erfolgreichen Konfrontationstherapien nicht häufiger als in der Allgemeinbevölkerung (Literaturübersichten in [85, 88]). Das größte Problem dieser Therapien scheint die Akzeptanz zu sein. In einigen Studien lehnten sogar 20 bis 250Jo der Patienten die Therapie ab oder beendeten sie vorzeitig (vgl. [93]). Barlow und Waddell [9] weisen darauf hin, daß bei graduellem Vorgehen die Ablehnungsquote geringer zu sein scheint. Im Gegensatz zur allgemeinen Wirksamkeit ist die Frage nach den wirksamen Komponenten der verschiedenen Therapieprogramme nicht ausreichend geklärt. Marks (1987) und Foa und Kozak (1986) stellten die Hypothese auf, daß „Exposure" (Konfrontation) der gemeinsame Nenner aller erfolgreichen Angstbehandlungen sei [45, 85]. Foa und Kozak [45] erklären die Wirkung der Konfrontationstherapien über eine Modifikation semantischer Netzwerke, in denen die phobischen Objekte und die eigene Furchtreaktion repräsentiert sind (vgl. [64]). Eine Voraussetzung hierfür sei die Aktivierung dieser kognitiven Struktur, wie sie bei Konfrontation in vivo erzielt würde. Physiologische Habituation während der Konfrontation führe zu einer Lockerung der Assoziation zwischen den Stimulus(z. B. Menschenmenge) und Reaktionselementen (z.B. Herzrasen). Dadurch würde die Integration korrektiver Informationen über die Bedeutung der gefürchteten Elemente in das Netzwerk erleichtert (z.B. Herzrasen hat nicht zum Herzinfarkt geführt, ist also weniger gefährlich als angenommen). Dies habe wiederum zur Folge, daß die Patienten bei der nächsten Konfrontation geringere physiologische Reaktionen zeigen (Habituation zwischen den Sitzungen). Neben spezifischen Mechanismen könnten jedoch auch sogenannte „non-spezifische", eher den Prozeßvariablen zuzurechnende Faktoren an der Wirksamkeit der besprochenen Verfahren beteiligt sein (vgl. [59]). Bei diesen Variablen handelt es sich etwa um die Glaubwürdigkeit der Therapie, Erwartungshaltungen der Patienten und um die Therapeut-Patient-Beziehung. Die Suche nach Prädiktoren des Therapieerfolgs war bisher weitgehend ergebnislos [19, 42, 85, 88]. Weder Patientenmerkmale (soziodemographische, Persönlichkeits- oder Störungsvariablen) noch Therapeutenvariablen zeigten einen konsistenten Zusammenhang. Der Effekt zusätzlicher psychischer Störungen (z.B. Alkoholismus) kann allerdings nicht abgeschätzt werden, da die vorliegenden Studien solche Patienten von vornherein ausschlossen. Ausblick Die Entwicklung von effektiven Behandlungsstrategien bei Angstanfällen und Agoraphobien stellt einen der großen Erfolge der Therapieforschung dar. Allerdings gibt es trotz dieser Erfolge noch eine Reihe von Patienten, die von dieser Behandlung nicht profitieren oder die keine ausreichende Heilung erreichen. Die Verbesserung der verfügbaren Behandlungen stellt deswegen eine wichtige Aufgabe zukünftiger Forschung dar (vgl. auch [44]). Eine zweite, unseres Erachtens ebenso bedeutende Aufgabe resultiert aus der Tatsache, daß viele Patienten und leider auch professionelle Kräfte aus dem Gesundheitswesen nicht über erfolgsversprechende Behandlungsmöglichkeiten informiert sind. Anhand von 794 Patienten, die in Forschungsprojekten der Stanford Universität um Therapie ersuchten, konnten Taylor et al. (1989) die Behandlungsgeschichte von Personen mit Ängsten und Vermeidung explorieren [120]. Nur 40Jo der Patienten mit Angstanfällen und Vermeidungsverhalten hatten eine Konfrontation in vivo erhalten. Gleichzeitig aber hatten etwa zwei Drittel der Patienten eine medikamentöse Behandlung (meistens Benzodiazepine) und über 700Jo eine unspezifische Art von Beratung oder Psychotherapie erhalten. Diese Ergebnisse machen deutlich, daß die Verbreitung von Informationen über eine angemessene Behandlung von Angststörungen eine wichtige Aufgabe im Gesundheitswesen darstellt. Neben diesen eher praxisorientierten Problemen müssen aber auch eine Reihe von Fragen in der ätiologischen Forschung geklärt werden. Dazu gehört vor allem die Frage des Zusammenwirkens von genetischen und Lernfaktoren. Was genau sind die vererbten Merkmale, die die Anfälligkeit für Panikanfälle ausmachen, und wie interagieren sie mit anderen Faktoren in der Genese der Störung? Eine Antwort auf diese Fragen könnte sowohl Anhaltspunkte für die Entwicklung von Präventionsprogrammen liefern, wie auch generell unser Wissen über emotionale Prozesse und die Entstehung psychischer Störungen verbessern. 1. American Psychiatrie Association (Eds.): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Third Edition (DSM-III). Washington: American Psychiatrie Press 1980 2. American Psychiatrie Association (Eds.): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third Edition-Revised (DSM-III-R). Washington: American Psychiatrie Press 1987 3. American Psychiatrie Association (Eds.): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-VI). Washington: American Psychiatrie Press 1994 4. Andrews, G., Steward, G., Allen, R., Henderson, A. S.: J. Affective Disord. 19, 23 (1990) 5. Angst, J., Dobler-Mikola, A.: Arch Psychiatry Neuro!. Sei. 235, 171 (1985) 6. Angst, J., Dobler-Mikola, A.: ibid. 235, 179 (1985) 7. Barlow, D. H.: Anxiety and its Disorders. The Nature and Treatment of Anxiety and Panic. New York: Guilford Press 1988 8. Barlow, D. H., Vermilyea, J., Blanchard, E. B., Vermilyea, B. B., Di Nardo, P.A., Cerny, J.A.: J. Abnorm. Psychol. 94, 320 (1985) 9. Barlow, D. H., Waddell, M. t., in: D. H. Barlow (Hrsg.) Clinical Handbook of Psychological Disorders. New York: Guilford Press 1985 411 10. Barlow, D. H., Shear, M. K., in: A. J. Frances, R. E. Haies (Eds.) Review of Psychiatry (Bd. 7, S. 5-9). Washington: American Psychiatrie Press 1988 11. Barlow, D. H., Brown, T. A., Craske, M. G., Rapee, R. M., Antony, M.: Treatment of panic disorder: Follow-up and mechanisms ofaction. Paper presented at the25th Annual Meeting of the Association for the Advancement of Behavior Therapy. New York, November 1991 12. Bartling, G., Fiegenbaum, W., Krause, R.: Reizüberflutung. Theorie und Praxis. Stuttgart: Kohlhammer 1980 13. Bass, C., Lelliott P., in: P. M. G. Emmelkamp, W. Everaerd, F. Kraaimaat, M. van Son (Eds.) Fresh perspectives on anxiety disorders (31-43). Amsterdam: Swets 1989 14. Bonn, J.A., Readhead, C.P.A., Timmons, B.A.: Lancet 665 (1984) 15. Boyd, J.H.: Am. J. of Psychiatry 143, 1569 (1986) 16. Cameron, 0. G., Thyer, B. A., Nesse, R. M., Curtis G. C.: Am. J. Psychiatry 143, 1132 (1986) 17. Chambless, D. L., Foa, E. B., Groves, G. A., Goldstein, A. J.: Behav. Res. Ther. 20, 219 (1982) 18. Chambless, D. L., Caputo, G. C., Bright, P., Gallagher, R.: J. Consult. Clin. Psychol. 52, 1090 (1984) 19. Chambless, D. L., Gracely, E. J., in: I. Hand, H. U. Wittchen (Eds.) Panic and phobias 2, p. 209. Berlin: Springer 1988 20. Chambless, D. L., Gillis, M. M.: J. Consult. Clin. Psychol. 61 (2) 248 (1993) 21. Clark, D.M.: Behav. Res. Ther. 24, 461 (1986) 22. Clark, D. M., Salkovskis, P. M., Chalkley, A. J.: Exp. Psychiatry Behav. Ther. 16, 23 (1985) 23. Clark, D. M., Salkovskis, P. M., Gelder, M., Koehler, K., Martin, M., Anastasiades, P., Hackman, A., Middleton, H., Javonne, A., in: I. Hand, H. U. Wittchen (Eds.) Panic and phobias 2, p. 149. Berlin: Springer 1988 24. Clark, D. M., Slakovskis, P. M. Middleton, H., Anastasiades, P., Gelder, M. G. (eingereicht). Cognitive Mediation of lactate induced panic 25. Clum, C.A., Clum, G.A., Surls, R.: J. Consult. Clin. Psychol. 61 (2), 317 (1993) 26. Coryell, W., Noyes, R., Clancy, J.: Gen. Psychiatry 39, 701 (1982) 27. Coryell, W., Noyes, R., Clancy, J.: J. Affective Disord. 5, 311 (1983) 28. Coryell, W., Noyes, R., House, J. D.: Am. J. Psychiatry 143, 508 (1986) 29. Craske, M. G., Brown, T. A., Barlow, D. H.: Behav. Ter. 22, 289 (1991) 30. Dilling, H., Mombour, W., Schmidt, M. H., Schulte-Markwort, E.: Internationale Klassifikation Psychischer Störungen (ICD-10), Kapitel V (F). Bern: Huber 1991 31. Ehlers, A.: Cogn. Psychother. 5, 157 (1991) 32. Ehlers, A., Margraf, J., Roth, W. T.: Z. Klirr. Psychol. 15, 281 (1986) 33. Ehlers, A., Margraf, J., Roth, W. T., in: D. Heilhammer, I. Florin, H. Weiner (Eds.) Neurobiological approaches to human disease. Toronto: Huber 1988 34. Ehlers, A., Margraf, J., Roth, W. T., in: I. Hand, H. U. Wittchen (Eds.) Panic and phobias 2, p. 129. Berlin: Springer 1988 35. Ehlers, A., Margraf, J., Roth, W. T., Taylor, C. B., Birbaumer, N.: Behav. Res. Ther. 26, 1 (1988) 36. Ehlers, A., Margraf, J., in: P. M. G. Emmelkamp, W. Everaerd, F., Kraaimaat, M. van Son (Eds.) Fresh perspectives on anxiety disorders, p. 1. Amsterdam: Swets 1989 37. Ehlers, A., Breuer, P.: J. Abnorm. Psychol. 101, 371 (1992) 38. Ehlers, A., Margraf J., in: W. Fiegenbaum, J. Margraf, I. Florin, A. Ehlers (Hrsg.) Zukunftsperspektiven der Klinischen Psychologie, p. 99. Berlin: Springer 1992 39. Ehlers, A., Margraf, J.: Verhaltenstherapie 3, 14 (1993) 40. Ehlers, A., Margraf, J., Chambless, D. L.: Fragebogen zu körperbezogenen Ängsten, Kognitionen und Vermeidung. Manual. Weinheim: Beltz 1993 412 41. Fiegenbaum, W., in: I. Hand, H. U. Wittchen (Eds.) Panic and phobias 2, p. 83. Berlin: Springer 1988 42. Fischer, M., Hand, I., Angenendt, J., in: I. Hand, H. U. Wittchen (Eds.) Panic and phobias 2, p. 195. Berlin: Springer 1988 43. Foa, E. B., Jameson, J. S., Turner, R. M., Payne, L. L.: Behav. Res. Ther. 18, 333 (1980) 44. Foa, E. B., Emmelkamp, P. M. G.: Failures in behavior therapy. New York: Wiley 1983 45. Foa, E. B., Kozak, M.: Psychol. Bull. 99, 20 (1986) 46. Freud, S.: Wege der psychoanalytischen Therapie, in: S. Freud, Gesammelte Werke. Band I. London: Imago 1947 47. Garssen, B., Van Veenendaal, W., Bloemink, R.: Behav. Res. Ther. 21, 643 (1983) 48. Gelder, M. G., Marks, I.: B. J. Psychiatry 112, 309 (1966) 49. Ghosh, A., Marks, I.: Behav. Ther. 18, 3 (1987) 50. Goethe, J. W., Dichtung und Wahrheit, in: J. W. Goethe, Werke. Band 5. Frankfurt: Insel Verlag 1970 51. Griez, E., van den Hout, M. A.: J. Nerv. Ment. Dis. 171, 263 (1983) 52. Griez, E., Pols, H. J., van den Hout, M. A.: J. Affective Disord. 12, 263 (1986) 53. Griez, E., van den Hout, M. A.: Behav. Res. Ther. 24, 145 (1986) 54. Guttmacher, L. B., Nelles, C.: Behav. Ther. 15, 369 (1984) 55. Hand. I., in: P. Götze (Hrsg.) Leitsymptom Angst. Berlin: Springer 1984 56. Hibbert, G.A.: B. J. Psychiatry 144, 618 (1984) 57. Hibbert, G.A., Pilsbury, D.: ibid. 153, 76 (1988) 58. Holt, P.E., Andrews, G.: Behav. Res. Ther. 27, 453 (1989) 59. Howard, K. I., Orlinski, D. E., in: S. L. Garfield, A. E. Bergin (Eds.) Handbook of psychotherapy and behavior change - An empirical analysis (3rd ed). New York: Wiley 1986 60. Jacob, R., Rapport, M. D., in: S. M. Turner (Ed.) Behavioral theories and treatment of anxiety. New York: Plenum 1984 61. Kessler, R. C., McGonagle, K. A., Zhao, S., Nelson, C. B., Hughes, M., Eshelman, S., Wittchen, H.-U., Kendler, K. S.: Arch. Gen. Psychiatry 51, 8 (1994) 62. Klein, D. F.: Comp. Psychiatry 21, 411 (1980) 63. Klosko, J. S., Barlow, D. H., Tassinari, R. B., Cerny, J. A., in: I. Hand, H. U. Wittchen (Eds.) Panic and Phobias 2. Berlin: Springer 1988 64. Lang, P. J.: Psychophysiology 16, 495 (1979) 65. Lelliott, P. T., Marks, I.M., McNamee, G.: Arch. Gen. Psychiatry 46, 1000 (1989) 66. Ley, R.A.: Behav. Res. Ther. 23, 79 (1985) 67. Liebowitz, M. R., Gorman, J., Fyer, A., Levitt, M., Dillon, D., Levy, G., Appleby, I., Anderson, S., Palij, M., Davies, S., Klein, D. E.: Arch. Gen. Psychiatry 42, 709 (1985) 68. Lum, C.: J. R. Soc. Med. 74, 1 (1981) 69. Magee, W. J., Eaton, W. W., Wittchen, H. U., McGonagle, K. A., Kessler, R. C.: Archives of General Psychiatry 53, 159 (1996) 70. Margraf, J.: Beiträge zur Diagnostik, Theorie und Therapie des Paniksyndroms. Unveröffentlichte Habilitationsschrift, Universität Marburg, 1989 71. Margraf, J.: Der Praktische Arzt 2, 35 (1995) 72. Margraf, J., Ehlers, A., in: J.C. Brengelmann, G. Bühringer (Hrsg.) Therapieforschung für die Praxis 6. München: Röttger 1986 73. Margraf, J., Ehlers, A., Roth, W. T.: Behav. Res. Ther. 24, 553 (1986) 74. Margraf, J., Ehlers, A., Roth, W. T.: Psychosom. Med. 48, 23 (1986) 75. Margraf, J., Taylor, C. B., Ehlers, A., Roth, W. T., Agras, W. S.: J. Nerv. Ment. Dis. 175, 558 (1987) 76. Margraf, J., Ehlers, A., in: R. Baker (Ed.) Panic disorder: Research and Therapy. London: Wiley 1989 77. Margraf, J., Ehlers, A., ibid 78. Margraf, J., Ehlers, A., Roth, W. T., in: H. Weiner, I. Florin, R. Murison, D. Heilhammer (Eds.) Frontiers of stress research, p. 395. Toronto: Huber 1989 79. Margraf, J., Schneider, S.: Panik. Angstanfälle und ihre Behandlung (2. Auflage). Berlin: Springer 1990 80. Margraf, J., Schneider, S., in: Zwischenbericht zum DFG-Projekt Ma 1116/1-1bis1-4. Universität Marburg, Fachbereich Psychologie, 1990 81. Margraf, J., Ehlers, A., Herber, B., Meisner, K., Wrobel, F.: Verhaltenstherapie 1, 34 (1991) 82. Margraf, J., Barlow, D. H., Clark, D. M., Tech, M. J.: Behav. Res. Ther. 30, 1 (1993) 83. Margraf, J., Becker, E.: Verhaltenstherapie bei Zwangsstörungen. Therapiewoche Psychiatrie Neurologie 1994 84. Margraf, J., Ehlers, A., Roth, W. T., Taylor, C. B., Agras, W. S. (zur Veröffentlichung eingereicht). Expectancy effects in experimental panic induction: A psychophysiological interaction 85. Marks, I.M.: Fears, Phobias, and Rituals. New York: Oxford Unviersity Press 1987 86. Marks, I.M., Herst, E. R.: Soc. Psychiatry 5, 16 (1970) 87. Mathews, A. M., Shaw, P. M.: Behav. Res. Ther. 11, 586 (1973) 88. Mathews, A. M., Gelder, M. G., Johnston, D. W.: Agoraphobia: Nature and Treatment. New York: Guilford Press 1981 89. McCue, E. C., McCue, P. A.: Behav. Psychotherapy 12, 308 (1984) 90. McNally, R. J.: Psychol. Bull. 108, 403 (1990) 91. Michelson, L., Marchione, K., Greenwald, M.: Cognitive-behavioral treatments of agoraphobia. Paper presented at the meeting of the Association for Advancement of Behavior Therapy, Washington 1989 92. Myers, J. K., Weismann, M. M. Tischler, G. L., Holzer, C. E., Leaf, P. J., Orvaschel, H., Anthony, J. C., Boyd, J. H., Burke, J. D., Kramer, M., Stoltzman, R.: Arch. Gen. Psychiatry 41, 959 (1984) 93. O'Brien, G. T., Barlow, D. H., in: S. M. Turner (Ed.) Behavioral theories and treatment of anxiety. New York: Plenum Press 1984 94. Öst, L.G.: J. Abnorm. Psychol. 96, 223 (1987) 95. Oppenheim, H.: Textbook of nervous diseases for physicians and students. New York: Stechert 1911 96. Pauli, P., Marquardt, C., Hartl, L., Nutzinger, D. 0., Hölzl, R., Strian, F.: Behav. Res. Ther. 29, 137 (1991) 97. Perkonigg, A., Wittchen, H. U., in: S. Kasper, H. J. Möller (Hrsg.) Angst- und Panik-Erkrankungen. Jena: Fischer 1995 98. Poser, W., Wiedesheim, K., Niemeyer, M.: Angst und Depression als Vorläufer von Suchterkrankungen. Vortrag auf dem 2. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Verhaltensmedizin und Verhaltensmodifikation, München 1989 99. Rapee, R. M.: J. Abnorm. Psychol. 95, 24 (1986) 100. Rapee, R. M., Mattick, R., Murell, E.: Exp. Psychiatry Behav. Ther. 17, 245 ( 1986) 101. Rapee, R.M., Brown, T.A., Antony, M.M., Barlow, D.H.: J. Abnorm. Psychol. 101, 538 (1992) 102. Reinecker, H., in: D. 0. Nutzinger, D. Pfersman, T. Welan, H. G., Zapotoczky (Hrsg.) Herzphobie, S. 126. Stuttgart: Enke 1987 103. Reiss, S., Peterson, R.A., Gursky, D.M., McNally, R.J.: Behav. Res. Ther. 24, 1 (1986) 104. Richardson, R., Riccio, D. C., Ress, J.: ibid 26, 23 (1988) 105. Richter, H.E., Beckmann, D.: Herzneurose. 2. Auflage. Stuttgart: Thieme 1973 106. Robins, L.N., Heizer, J.E., Weissman, M.M., Orvaschel, H., Gruenberg, E. Burke, J. D., Regier, D. A.: Arch. Gen. Psychiatry 41, 949 (1984) 107. Robins, L. N., Wing, J., Wittchen, H. U.: ibid 45, 1069 (1988) 108. Salkovskis, P. M., Jones, D. R. 0., Clerk, D. M.: B. J. Psychiatry 148, 526 (1986) 109. Salkovskis, P. M., Warwick, H. M. C., Clark, D. M., Wessels, D. J.: Behav. Res. Ther. 24, 91 (1986) 110. Sanderson, W. C., Rapee, R. M., Barlow, D. H.: Arch. Gen. Psychiatry 46, 157 (1989) 111. Schapira, K., Roth, M., Kerr, T. A., Guerney, C.: B. J. Psychiatry 121, 175 (1972) 112. Shear, M. K., Fyer, A. J., Ball, G., Josephson, S., Fitzpatrick, M., Gitlin, B., Frances, A., Gorman, J., Liebowitz, M., Klein, D. F.: Am. J. Psychiatry 148, 795 (1991) 113. Sheehan, D. V.: N. Engl. J. Med. 307, 156 (1982) 114. Sheehan, D. V., Sheehan, K. E., Minichiello, W. E.: Camp. Psychiatry 22, 544 (1981) 115. Solomon, R. L., Kamin, L. J., Wynne, L. C.: J. Abnorm. Soc. Psychol. 48, 291 (1953) 116. Steketee, G., Foa, E. B., in: D. H. Barlow (Ed.) Clinical handbook of psychological disorders. New York: Guilford 1985 117. Stern, R., Marks, I.M.: Arch. Gen. Psychiatry 28, 270 (1973) 118. Taylor, C. B., Sheikh, J., Agras, W. S., Roth, W. T., Margraf, J., Ehlers, A., Maddock, R. J., Gossard, D.: Am. J. Psychiatry 143, 478 (1986) 119. Taylor, C. B., King, R., Ehlers, A., Margraf, J., Clark, D., Roth, W. T., Agras, S.: Am. J. Cardiology 60, 48 (1987) 120. Taylor, C. B., King, R. J., Ehlers, A., Margraf, J., Teich, M. J., Roth, W. T., Agras, S.: Am. J. Psychiatry 146, 1423 (1989) 121. Thorpe, G. L., Bums, L. E.: The Agoraphobie Syndrome. Chichester: Wiley 1983 122. Thyer, B. A., Parrish, R. T., Curtis, G. C., Nesse, R. M., Cameron, 0. G.: Camp. Psychiatry 26, 113 (1985) 123. Uhde, T. W., Boulenger, J. P., Roy-Byrne, P. P., Geraci, M. F., Vittone, B. J., Post, R. M.: Prog. Neuro-Psychopharmacol. Bio!. Psychiatry 9, 39 (1985) 124. van den Haut, M.A., Griez, E.: J. Psychosom. Res. 26, 219 (1982) 125. van den Haut, M.A., in: S. Rachman, J. Maser (Eds.) Cognitive approaches to panic. Hillsdale: Erlbaum 1988 126. van der Molen, G. M., van den Haut, M. A., Vroemen, J., Lousberg, H., Griez, E.: Behav. Res. Ther. 24, 677 (1986) 127. Vollrath, M., Angst, J.: Psychiatry and Psychobiology 4, 307 (1989) 128. Weissman, M. M., Leaf, P. J., Blazer, D. G., Boyd, H. J., Florio, L.: Psychopharmacol. Bull. 22, 787 (1986) 129. Weissman, M. M., Klerman, G. L., Markowitz, J. S., Ouellette, R.: N. Engl. J. Med. 321, 1209 (1989) 130. Weissman, M.M.: J. Clin. Psychiatry, 6 (1990) 131. Westphal, C.: Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten 3, 138 (1871) 132. Wittchen, H. U., in: I. Hand, H. U. Wittchen (Eds.) Panic and phobias I. Berlin: Springer 1986 133. Wittchen, H. U., in: I. Hand, H. U. Wittchen (Eds.) Panic and phobias 2 (3 -17). Berlin: Springer 1988 134. Wittchen, H. U.: Verhaltenstherapie 1, 273 (1991) 135. Wittchen, H. U.: J. Psychiatr. Res. 28, (2), 147 (1994) 136. Wittchen, H. U., Essau, C. A., Von Zerssen, D., Krieg, C. J., Zaudig, M.: Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 41, 247 (1992) 137. Zucker, D., Taylor, C. B., Brouilard, M., Ehlers, A., Margraf, J., Teich, M., Roth, W. T., Agras, W. S.: B. J. Psychiatry 155, 86 (1989) 413