conomics - DB Research

Werbung

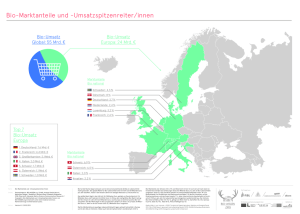

Economics Internet & „New Economy“ 8. Januar 2002 Nr. 23 conomics Internet-Revolution und “New Economy” Virtuelle Marktplätze in der Chemie: B2B-Umsätze sehr expansiv • In der chemischen Industrie gewinnen neben dem Vertrieb über Online-Shops der Unternehmen virtuelle Marktplätze zunehmend an Bedeutung. Damit verbunden ist die stärkere Vernetzung innerbetrieblicher Geschäftsprozesse sowie die Optimierung der Wertschöpfungskette von den Zulieferern bis zum Endabnehmer. • Viele große Chemieunternehmen engagieren sich bereits heute auf mehreren Marktplätzen, die sie selbst nach ihren Anforderungen mitgestalten können, um sich somit Kostenvorteile und Wettbewerbsvorteile zu sichern. • Mittelfristig erzwingt der Wettbewerb eine zunehmende Vernetzung auch der kleinen und mittleren Firmen mit Kunden und Zulieferern. Dabei wird der Konkurrenzdruck vor allem in der Zulieferindustrie schärfer, die sich verstärkt auf e-Business einstellen muss. • In der deutschen Chemieindustrie dürfte der gesamte B2B-Handel von EUR 16 Mrd. im Jahr 2001 auf EUR 25 Mrd. 2005 zunehmen. Für 2010 erwarten wir ein Volumen von EUR 57 Mrd. Das wären etwa zwei Fünftel des Chemieumsatzes insgesamt von EUR 142 Mrd. gegenüber nur 15% im Jahr 2001. Editor: Hans-Joachim Frank +49 69 910-31879 [email protected] Publikationsassistenz: Astrid Petter +49 69 910-31755 [email protected] Internet: http://www.dbresearch.de Deutsche Bank Research Frankfurt am Main Deutschland E-mail: [email protected] Fax: +49 69 910-31877 Managing Directors Axel Siedenberg Norbert Walter • Von dem B2B-Umsatz wurde 2001 in der Chemie lediglich ein Fünftel über virtuelle Marktplätze abgewickelt. Der überwiegende Teil des B2B-Chemiehandels findet derzeit also noch direkt zwischen den Herstellern und Kunden außerhalb solcher Marktplätze statt. Ab 2005 verschiebt sich diese Relation zugunsten der virtuellen Marktplätze; bis 2010 könnte sich dieser Anteil auf 60% erhöhen. • Für die EU erwarten wir zwar auch eine merkliche Zunahme des Chemie-Online-Handels, doch dürfte der Anteil am Gesamtumsatz deutlich unter der Quote für Deutschland bleiben, wo die Chemieriesen Vorreiter des Online-Geschäftes sind. • Trotz der günstigen Umsatzperspektiven wird die Zahl der virtuellen Marktplätze in der Chemie erheblich zurückgehen und voraussichtlich nur ein Fünftel der heutigen Plätze überleben. Dafür spricht zum einen, dass die Chemiekonzerne lieber auf ihre eigenen Marktplätze zurückgreifen. Zum anderen schlossen sich wegen hoher Investitionen in die Infrastruktur bereits viele virtuelle Marktplätze zusammen; andere schieden ganz aus dem Markt aus. Uwe Perlitz, +49 69 910-31875 ([email protected]) conomics Deutsch und Englisch Virtuelle Marktplätze in der Chemie: B2B-Umsätze sehr expansiv Schne ller via E-mail erhältl ich!!! 8. Januar 2002 Internationale Kapitalmärkte der Zukunft - der Einfluss des Internet 7. Dezember 2001 E-Commerce und die WTO 4. Dezember 2001 UMTS - Chance zum Take-Off im mobilen Business Virtuelle Marktplätze: Big is beautiful Fokus: New Economy und Produktivität Digital Divide - Das Beispiel Asiens 15. November 2001 12. Oktober 2001 19. September 2001 10. August 2001 Internet-Trends in Japan: Mobilfunk als Triebkraft 16. Juli 2001 Softwarehäuser und DV-Dienste - Wachstumsbereiche im IT-Biz 17. Mai 2001 Rechtliche Rahmenbedingungen für den e-Commerce: Viel Lärm um Nichts? 9. Mai 2001 e-Banking: Konkurrenz durch Non- und Near-Banks Elektronisches Geld - die Zukunft des Zahlungsverkehrs? Embedded Systems - Der (verdeckte) Siegeszug einer Schlüsseltechnologie e-Immobilien: Immobilienwirtschaft im Internet-Zeitalter Emerging Markets in Asien: Vom Hardware-Produktionsstandort zum eCommerce-Eldorado? mCommerce: Mega Business oder Mickey Mouse? Schweden und Finnland: Vorreiter der „New Economy“ in Europa? Finanzportale: Chancen für Kunden und Banken Das Internet - eine neue Basistechnologie? Bestelladresse: Deutsche Bank Research Marketing 60272 Frankfurt am Main Fax: +49 69 910-31877 E-mail: [email protected] 12. April 2001 22. Februar 2001 30. Januar 2001 8. Januar 2001 3. November 2000 20. Oktober 2000 5. Oktober 2000 26. September 2000 9. August 2000 Deutsche Bank Research conomics Virtuelle Marktplätze in der Chemie: B2B-Umsätze sehr expansiv Die Bedeutung des Electronic Business nimmt in den kommenden Jahren weiter zu, weil sich die Unternehmen dadurch für die Zukunft erhebliche Vorteile versprechen. Damit verbunden ist eine fundamentale Umstrukturierung innerbetrieblicher Geschäftsprozesse. In Europa ist Deutschland der größte Markt, gefolgt von Großbritannien, Frankreich und Italien. Bis 2005 dürfte das Umsatzvolumen in diesen Ländern nach Jupiter Research von EUR 170 Mrd. auf rd. 2.300 Mrd. steigen. Der bei weitem größte Markt sind aber die USA mit EUR 780 Mrd. Bis 2005 wächst das Volumen auf etwa EUR 6.300 Mrd. Die USA behaupten damit international ihre führende Stellung, doch holt Europa anteilsmäßig merklich auf. Nach einer Umfrage von Cap Gemini Ernst & Young weiten im laufenden Jahr 54% der deutschen Chemie-Unternehmen ihr Engagement im e-Business aus; 43% wollen gleich viel investieren wie im Jahr 2001 und nur 3% planen eine Drosselung ihrer Ausgaben. Neben dem Vertrieb über Online-Shops der Unternehmen gewinnen elektronische Marktplätze zunehmend an Bedeutung. Damit verbunden ist die stärkere Vernetzung innerbetrieblicher Geschäftsprozesse (z.B. Auftragsabwicklung, Materialwirtschaft und Rechnungswesen), die auch Enterprise-Resource-Planning-System (ERP) genannt wird, sowie die Optimierung der Wertschöpfungsketten von den Zulieferern bis zum Endabnehmer mit Hilfe von Supply Chain Management (SCM). Große Unternehmen engagieren sich gleichzeitig auf mehreren Marktplätzen mit sehr unterschiedlichen Funktionen. Private Marktplätze werden z.B. von einzelnen Unternehmen initiiert und sind ausschließlich für dessen Geschäftspartner zugänglich (in der Chemie z.B. Bayer). Dagegen stehen öffentliche Marktplätze für potenzielle Geschäftspartner zur Verfügung (z.B. cc-chemplorer). Dabei agieren horizontale Marktplätze branchenübergreifend (Econia), während vertikale Marktplätze auf eine spezifische Branche spezialisiert sind (z.B. Omnexus). Ein Problem besteht allerdings derzeit noch darin, dass die auf den Marktplätzen verwendeten Standards oft divergieren. Je nach Marktteilnehmer gibt es Marktplätze zwischen Unternehmen, das sog. Business-to-Business (B2B), oder das Geschäft zwischen Unternehmen und Konsumenten, das als Business-to-Consumer (B2C) bezeichnet wird. e-Commerce gewinnt an Bedeutung Gegenwärtig ist die quantitative Bedeutung des e-Commerce, d.h. der Handel mit Waren und Dienstleistungen über vernetzte Systeme, noch gering. In den wenigsten Fällen erzielen die Betreiber damit Gewinne. In Deutschland arbeitet bisher noch kein Marktplatz profitabel. Trotzdem ist es aus marktstrategischen Gründen für viele Firmen unerlässlich, sich hier zu engagieren. Die Hinwendung zahlreicher Unternehmen zu dieser Absatzschiene zeigt, dass in diesem Bereich ein erhebliches Wachstumspotenzial vermutet wird. Nur durch frühzeitigen Eintritt auf diesen Markt ist es ist möglich, „First Mover-Vorteile“ zu erschließen. In Deutschland gab es 2001 rd. 185 B2B-Marktplätze, gegenüber 163 im Jahr 2000 und lediglich 3 in 1995. Das Umsatzvolumen ist derzeit noch relativ niedrig; für die kommenden Jahre erwarten wir aber zweistellige Wachstumsraten. Am stärksten expandiert das B2B-Geschäft. Für Deutschland erwartet Jupiter Research eine Economics e-Business-Investitionstätigkeit 2002 Mehr Gleich viel Weniger % Elektronik/ High Tech 67 33 0 Metallindustrie/ Maschinenbau 55 33 10*) Chemie 54 43 3 Automobilind. 49 41 8*) Handel 36 35 14*) Unternehmen, insgesamt 56 36 7*) tierung Investoren dungsjahr cc-chemplorer vertikal BASF, Bayer, Henkel u.a. 2001*) CheMatch vertikal Bayer, DuPont u.a. 1998 Econia horizontal Privatinvestoren 2001 Elemica vertikal BASF, Bayer, DOW, DuPont u.a. 2000 Omnexus vertikal BASF, Bayer, DOW, DuPont u.a. 2000 *) Rest keine Angaben Quelle: Cap Gemini Ernst & Young Chemie-Marktplätze OrienName Grün- *) Zusammenschluss cc-markets und chemplorer Quellen: Accenture, Berlecon 3 Deutsche Bank Research conomics Zunahme des B2B-Handelsvolumens von rd. EUR 65 Mrd. im Jahr 2001 auf 950 Mrd. 2005. Der Anteil der Marktplätze am gesamten B2B-Transaktionsvolumen dürfte von derzeit knapp einem Zehntel auf ein Viertel im Jahr 2005 zunehmen. Damit würde über die B2B-Marktplätze ein Transaktionsvolumen von rd. EUR 235 Mrd. abgewickelt. Der Rest geht über eigene Firmenportale. Demgegenüber liegt das Marktvolumen im B2C-Geschäft weit darunter. Im Jahr 2000 kam es in Deutschland lediglich auf knapp EUR 2 Mrd. Für 2005 schätzt Jupiter das Volumen auf gut EUR 10 Mrd. Die Konsumenten nutzen das World Wide Web (WWW) bisher schon häufig als Informationsquelle; sie entschließen sich aber weit weniger, auch Käufe über das Netz zu tätigen. Mittlerweile finden sich im B2B-e-Commerce mehrere Formen virtueller Marktplätze: Einerseits sind dies die Hersteller selbst, die sich als Betreiber von Marktplätzen engagieren (sog. branchenspezifische, in der Chemie z.B. Elemica), zum anderen handelt es sich um sog. unabhängige Marktplätze (z.B. Econia). Dass die Transaktionen über elektronische Marktplätze bisher so geringfügig sind, bedeutet für die Betreiber ein nicht unerhebliches Problem. Die Transaktionsgebühren sind für sie die wichtigste Einnahmequelle. Um sie zu erhöhen, versuchen die Marktplätze mit Zusatzleistungen (Fulfillment-Leistungen) möglichst viele Anbieter und Nachfrager zu gewinnen. Diese Funktionen wie Transport und Logistik, die über externe Dienstleister bzw. Kooperationspartner realisiert werden, tragen wesentlich zum Erfolg der Marktplätze bei. e-Commerce-Umsätze Deutschland - B2B- und B2C-Anteile in % B2B B2C 2000 92.2 7.8 2001 95.4 4.6 2002 97.0 3.0 2003 97.9 2.1 2004 98.3 1.7 2005 98.6 1.4 Quellen: Jupiter Research, eigene Berechnungen Finanzierungsquellen der B2B-Marktplätze Entwicklungsphasen von Chemiemarktplätzen Die chemische Industrie hat sich erst relativ spät in das e-Business (Integration von e-Commerce mit dem im Unternehmen eingesetzten ERP-System) eingeklinkt. In einer Studie von Roland Berger aus dem Jahre 1999 rangierte die Branche im Vergleich wichtiger Wirtschaftssektoren wie Medien, Banken, Automobilindustrie noch am unteren Ende der Skala. Grundlage der Bewertung waren sechs Erfolgsfaktoren: strategische Ausrichtung, Integration von e-Commerce-Aktivitäten in Unternehmensprozesse, Partnerschaften, Inhalt und Funktionalität der Web-Angebote sowie deren Vermarktung. Insgesamt lassen sich in der Chemie drei große Phasen der Entwicklung von virtuellen Marktplätzen unterscheiden. In der ersten - von 1996 bis 1999 - kam es zu zahlreichen Gründungen, die aber meistens nur als Spot-Märkte für den Verkauf von Produktionsüberschüssen fungierten; sie wurden durch Venture Capital gestützt. In einem zweiten Schub nahmen die großen Chemieunternehmen das Heft selbst in die Hand. Die seit etwa Mitte 2001 laufende dritte Welle stellt insgesamt eine Konsolidierungsphase dar - zum einen weil die Transaktionsvolumina der Marktplätze bei weitem überschätzt wurden, zum anderen weil der Finanzbedarf bis zum Erreichen der Gewinnschwelle viel größer als ursprünglich erwartet war. Transaktionsgebühren Werbung 72 42 Mitgliedsgebühren 41 Zusatzdienstleistungen 41 Gebühren für Informationen 17 *) Mehrfachnennungen möglich Quelle: Forrester Research Weltweite Zahl von B2BMarktplätzen in wichtigen Branchen - 2001 Elektronik Erste Phase 1996 bis 1999 Viele Chemie-Marktplätze der ersten Generation, bei denen Teilprozesse noch traditionell gestaltet wurden (z.B. per Fax oder E-Mail), starteten vertikal, da der Handel mit Roh- und Zwischenprodukten hauptsächlich innerhalb der Chemieindustrie abgewickelt wird. Demgegenüber werden technische Chemikalien (z.B. Farbstoffe, Additive) auf horizontalen Marktplätzen gehandelt. Aufgrund der anfänglich günstigen 4 %*) Economics 132 Fahrzeugbau 73 Chemie 63 Metallhandel 50 Textilien/Schuhe 46 Kunststoffe 31 Quelle: Berlecon Deutsche Bank Research conomics Entwicklungsperspektiven beteiligten sich aber schon sehr früh große Chemieunternehmen an diesen Marktplätzen, wie das Beispiel CheMatch (mit den Betreibern Bayer und DuPont) beweist. Insgesamt blieben die Umsätze aber gering. Zweite Phase 2000 Im Jahr 2000 kam es in der Chemie zu einem enormen Schub von Marktplatzgründungen, weil vor allem große Unternehmen die Möglichkeiten für eine weitere Vernetzung mit Kunden und Zulieferern erkannten. Aus diesem Grund schloss sich eine Reihe von Firmen zu Konsortien zusammen. Damit verbunden war bei vielen Unternehmen auch eine Änderung ihrer Strategie mit dem Ziel, einen möglichst großen Teil des Geschäfts über diese Marktplätze abzuwickeln. Beispiele dafür sind Omnexus für den Verkauf thermoplastischer Kunststoffe, cc-chemplorer für den technischen Bedarf und Elemica für den Handel mit chemischen Rohstoffen. B2B-Marktplätze mit Beteiligung deutscher Unternehmen 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Konsolidierungsphase seit 2001 Im Zuge der Internet-Euphorie wurde auch das Wachstumspotenzial der Chemie-Marktplätze überschätzt. Vor allem fehlte bei vielen die notwendige Zahl an Transaktionen, die Einnahmen bringen. Probleme gab es bei der Schulung der Mitarbeiter und den erforderlichen Standardisierungen, z.B. bei Produkten und Preisen sowie bei der technischen Verknüpfung zwischen den Marktplätzen und der internen Software der Unternehmen. Notwendig sind vor allem Investitionen in die Infrastruktur, die enorm viel Kapital erfordern. Ob dies bei allen virtuellen Marktplätzen in ausreichendem Maße zur Verfügung steht, ist derzeit sehr fraglich. Accenture schätzt, dass höchstens 20% der Chemie-Marktplätze die Konsolidierungsphase überleben werden. Dabei dürften branchenspezifische Marktplätze zunehmend unabhängige verdrängen, die in der Chemie derzeit immer noch einen Anteil von 82% haben. Vor allem die Zukunft der 40 bis 50 unabhängigen Marktplätze für Rohmaterial scheint gefährdet, da die Chemiekonzerne lieber auf ihre eigenen Marktplätze zurückgreifen. Einige Marktplätze schlossen sich zusammen, während andere ganz aus dem Markt ausschieden. Weitere versuchen, ihr Geschäftsmodell in Richtung Internet Service Provider oder Technologieanbieter zu ändern. Zudem kommt es zur Bildung sog. e-Hubs, deren Aufgabe es ist, eigenständige Marktplätze untereinander zu verbinden. 0 95 96 97 98 99 00 01 Quelle: Berlecon B2B-Umsätze nach Branchen in Deutschland 80 Mrd. EUR 70 60 50 2005 2001 40 30 20 10 Vorteile für die Unternehmen ... Economics Chemie Fahrzeugbau 0 Elektrotechnik Das Internet erleichtert den Unternehmen, weltweit neue Kunden und Lieferanten, aber auch potenzielle Kooperationspartner zu finden. Dies beschleunigt die Globalisierung der Märkte - mit z.T. erheblichen Vorteilen für die Unternehmen. Davon begünstigt sind sowohl große als auch kleine Chemieunternehmen. Denn grundsätzlich kann sich jede Firma in das WWW einklinken und dadurch Marktzugang auch ohne ein flächendeckendes Vertriebsnetz gewinnen. Allerdings hat sich in jüngster Zeit die Zielsetzung der e-Business-Aktivitäten deutlich verschoben. Bei den Unternehmen stehen derzeit die Ziele Effizienzsteigerung und Kostensenkung im Vordergrund, während 2000 noch Marktausdehnung und Kundenbeziehungen Priorität hatten. Insgesamt ist aber die Mehrzahl der Unternehmen mit dem Ergebnis ihrer e-Business-Projekte noch nicht zufrieden, denn lediglich ein Drittel der Unternehmen hat bisher ihre operativen Ziele erreicht. In der Chemie- und Pharmaindustrie wird vor allem der lange Zeitraum kritisch angeführt, bis merkliche quantitative Ergebnisse des e-Business positiv in den Bilanzen zu Buche schlagen. Quellen: Forit, eigene Berechnungen 5 Deutsche Bank Research conomics Dank e-Procurement Kosteneinsparungen Auf der Beschaffungsseite profitieren die Chemieunternehmen von der Erhöhung der Markttransparenz. Diese macht es den Einkäufern leichter als bisher, ein günstigeres Angebot zu finden und dadurch Kosten zu sparen. Nach einer Untersuchung von KPMG entfallen etwa 80% des Zeitaufwandes beim Einkauf auf die Beschaffung von sog. C-Gütern, die für den unmittelbaren Produktionsprozess von geringerer Bedeutung sind (z.B. Büromaterial, Werkzeuge, Hygieneartikel). Am gesamten Beschaffungsvolumen eines Unternehmens haben diese aber nur einen Anteil von einem Fünftel. Hier lassen sich durch eine technische Umstellung des Beschaffungsvorgangs die Kosten deutlich reduzieren. Demgegenüber machen Rohstoffe und Halbfertigerzeugnisse (A-Güter), die direkt in den Produktionsprozess eingehen, etwa 70% des Beschaffungsumsatzes aus. Sie verursachen aber nur ein Zehntel des Beschaffungsaufwands. Einsparpotenzial gibt es für Chemiefirmen hier durch eine optimale Auswahl der Zulieferer verbunden mit den neuesten technischen Möglichkeiten. Mit Hilfe eines Marktplatzes lässt sich z.B. bei Chemiefirmen mit geringen Einkaufsvolumina die Bestellung über sog. Pool-Buying-Options bündeln, um dadurch bessere Konditionen auszuhandeln. Ferner kann ein Unternehmen seinen Beschaffungsbedarf veröffentlichen, und interessierte Lieferanten können ihre Gebote anonym abgeben (sog. Reverse Auctions). So ließen sich nach Angabe eines großen deutschen Chemieunternehmens in einem Segment die Kosten für Verpackungen um immerhin knapp 70% reduzieren. Bei weniger spektakulären Beispielen belaufen sich die Netto-Kosteneinsparungen im Schnitt auf durchschnittlich 2%. Unternehmen profitieren von besserer Markttransparenz Bündelung von Einkaufsvolumina vorteilhaft Andere Handelsformen auf den Chemie-Marktplätzen sind Ausschreibungen, Auktionen und Festpreise für Angebote. Bei Online-Auktionen eines Chemie-Marktplatzanbieters mit deutscher Beteiligung erzielten die Käufer z.B. Einsparungen von 5 bis 25% gegenüber den Marktpreisen. In Europa setzen im Bereich Rohstoffe bereits 35% der Unternehmen auf Online-Auktionen. Mehr Möglichkeiten durch Enterprise-Resource-Planning Neben dieser Transaktionsfunktion, die im Wesentlichen das Matching umfasst (d.h. das Zusammenführen verschiedener Marktteilnehmer), stellen viele Marktplätze auch Fulfillment-Dienste zur Verfügung. Die Bedeutung dieser Systeme liegt vor allem darin, die Attraktivität der Marktplätze zu erhöhen. Dabei handelt es sich z.B. um Dienstleistungen wie Bonitätsprüfung der Teilnehmer, Qualitätsprüfung der Produkte, Logistik und Transport. Im Jahr 2000 boten knapp 50% der Marktplätze mindestens eine zusätzliche Dienstleistung an, im Jahr 2001 waren es schon knapp 60%. Die größte Bedeutung hat dabei die Einbeziehung des ERP, über das interne Geschäftsprozessse im Unternehmen abgewickelt werden (u.a. Rechnungswesen, Materialwirtschaft). Die Integration dieser Systeme führt zu einer deutlichen Effizienzsteigerung, weil sich dadurch Beschaffungsvorgänge erheblich beschleunigen lassen. Vor allem bei ständig wiederkehrenden Einkäufen erweist sich die Automatisierung des Beschaffungsvorgangs durch die Anbindung von ERP als sehr vorteilhaft. Durch den Zugriff auf ERP lässt sich mit wichtigen Geschäftspartnern ein Supply Chain Management (SCM) aufbauen, d.h. eine Wertschöpfungskette vom Kunden zu den Lieferanten. 6 Economics Geschätzte Kosteneinsparungen durch Internet nach Branchen in Deutschland Maschinenbau Stahl Luft- und Raumfahrt Papier Chemie % 0 Quelle: OECD, 2000 10 20 30 Deutsche Bank Research conomics Supply Chain Management Mehr als 80% der von Boston Consulting befragten rd. 2.500 europäischen Unternehmen gaben Mitte 2001 an, ihre gesamte Wertschöpfungskette langfristig über SCM organisieren zu wollen. Dabei geht es in der Chemie um die Abstimmung von Einkauf, Produktion, Logistik und Vertrieb. Dadurch sind die Unternehmen in der Lage, den Produktionsprozess zu optimieren und die Lagerhaltung zu minimieren. Notwendig ist allerdings ein durchgängiger Informationsfluss entlang der gesamten Wertschöpfungskette und die Einigung der Teilnehmer auf gemeinsame Standards. Ziel: Beschleunigung von Beschaffungsvorgängen Customer Relationship Management Als dynamischer Bereich dürfte sich das Customer Relationship Management (CRM) erweisen - ein System zur Unterstützung von Kundenbetreuung und -bindung. Für viele Chemie-Unternehmen ist die Optimierung dieser Geschäftsprozesse von größerer Bedeutung als die Gewinnung neuer Kunden. Bei einer Bestellung liefert dieses System zunächst den Status des Kunden. In einem nächsten Schritt prüft das Vertriebssystem die Verfügbarkeit des bestellten Artikels. Ist dieser vorhanden, werden Transportkapazitäten gebucht, um die Lieferung unverzüglich zu übermitteln. Gleichzeitig wird der Fakturierungsprozess angestoßen. Insgesamt lassen sich mit Hilfe dieser Systeme nach Schätzungen der OECD die Einkaufspreise um bis zu einem Zehntel und die Prozesskosten um ein Fünftel reduzieren. Zudem ermöglicht die elektronische Beschaffung eine schlankere Lagerhaltung. CRM größere Bedeutung als Neukundengewinnung Deutliche Reduzierung der Einkaufspreise möglich ... aber hohe Kosten Die Vorteile der B2B-Marktplätze sind heute zwar unbestritten, doch verhindern die ingesamt hohen Kosten - vor allem bei mittelständischen Unternehmen - ein noch größeres Engagement. Besonders die e-Business 5 Marktplätze Marktplätze 2 3 4 4 1 Supply Chain Management 3 Customer Relationship Management 2 e-Procurement 4 ERP-System 5 Kunde 1 Hersteller Zulieferer 1 Direktverkauf Quellen: Bayer, DB Research Economics 7 Deutsche Bank Research conomics Investitionen in Technologie und Ausbildung schlagen stark zu Buche. Ein großes deutsches Chemieunternehmen investiert z.B. jährlich EUR 40 Mio. in den Aufbau von e-Commerce-Anwendungen. Zudem muss im Schnitt pro Transaktion eine Gebühr von bis zu 2% vom Umsatz bezahlt werden. Andere Einnahmen der Marktplätze sind Mitgliedsbeiträge sowie kostenpflichtige, ergänzende Dienstleistungen. Vor allem bei großen Bestellmengen ist eine Reihe von Chemie-Firmen nicht gewillt, lediglich für eine Vermittlung so viel Geld zu bezahlen. Viele Unternehmen lassen sich zwar auf den Marktplätzen registrieren, nehmen aber ihre Dienste noch nicht in vollem Umfang in Anspruch. Denn ein großer Teil der Rohstoffe wird in der Branche auf der Basis langfristiger Verträge geliefert. Voraussetzung für einen stärkeren B2B-Einsatz ist die Harmonisierung der verschiedenen EDV-Programme der Unternehmen hin zu einem weltweiten Computerverbund möglichst ohne Bruchstellen. Mit Hilfe von Electronic Data Interchange (EDI) wird derzeit in vielen Unternehmen versucht, ältere Systeme und Datenbestände, die speziell für die Bedürfnisse des Anwenders entwickelt wurden, so anzupassen, dass ein Datenaustausch zwischen den EDV-Systemen von Unternehmen überhaupt möglich ist. Dies ist mit einem hohen Aufwand verbunden. Ein entscheidendes Hindernis für den stärkeren Einsatz von e-Business ist auch das fehlende Know-how der Mitarbeiter in den Unternehmen, da für eine stärkere Nutzung dieses Mediums zunächst Arbeitsabläufe standardisiert und automatisiert werden müssen (z.B. Produktbeschreibungen und Artikelnummern). Hinzu kommt, dass in vielen Fällen der Wille des Managements fehlt, einschneidende Strukturänderungen in den Unternehmen vorzunehmen. Umsatzvolumen über B2B weiter steigend Trotz dieser Nachteile dürfte das Umsatzvolumen der Chemie über Marktplätze weiter merklich zunehmen, weil die Vorteile bzw. der Nutzen für die beteiligten Unternehmen die Kosten bei weitem übersteigen. Das Wachstum könnte in Zukunft sogar noch stärker sein als im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt. Nach einer Analyse von Forit entfallen in Deutschland derzeit etwa 15% des gesamten Chemieumsatzes von EUR 109 Mrd. auf das B2B-Geschäft - immerhin EUR 16 Mrd. Davon wird 2001 etwa ein Fünftel über Marktplätze abgewickelt, was einem Volumen von knapp EUR 3 Mrd. entspricht. Der überwiegende Teil des B2B-Chemiehandels findet derzeit also direkt zwischen den Herstellern und Kunden außerhalb von virtuellen Marktplätzen statt. Für das Jahr 2005 rechnen wir mit einer Zunahme des B2B-Anteils am Gesamtumsatz auf 20%. Das wären bei einem durchschnittlichen Wachstum des Chemieumsatzes von 3% p.a. auf EUR 122 Mrd. etwa EUR 25 Mrd. Davon dürfte dann etwa die Hälfte über Marktplätze gehen (EUR 12 Mrd.). Ab 2005 verschiebt sich die Relation zugunsten der Marktplätze. Bis 2010 könnte sich nach unserer Prognose der Anteil des B2B-Umsatzes auf 40% erhöhen. Das wäre - ein 3%-iges jährliches Wachstum in der Chemie unterstellt - ein Volumen von knapp EUR 60 Mrd., davon rd. EUR 34 Mrd. über Marktplätze. Die Chemieindustrie in der EU erreicht einen Umsatzanteil am Weltmarkt ähnlich wie die USA von knapp 27%. In der EU sind die B2BAnteile am Chemieumsatz niedriger als in Deutschland. Für die kommenden Jahre rechnen wir zwar auch für die EU mit einer merklichen Zunahme des Chemie-Online-Handels, doch dürfte der B2B-Anteil am 8 Economics Dienste noch nicht voll genutzt Harmonisierung der EDV-Programme notwendig Chemieindustrie Deutschland 2001 2005 2010 109 122 142 davon über: B2B, Mrd. EUR 16 25 57 Anteil, % 15 20 40 3 12 34 20 50 60 Umsatz, Mrd. EUR davon über: Marktplätze Mrd. EUR Anteil, % Quellen: Forit, Schätzung DB Research EU-Umsatzstruktur Chemie Deutschland 24% Sonstige 34% Frankreich 18% Italien 12% Großbritannien 12 % Quelle: Verband der Chemischen Industrie conomics Deutsche Bank Research Business-to-Consumer (B2C): sehr geringe Bedeutung Das B2C-Geschäft spielt in der Chemieindustrie insgesamt so gut wie keine Rolle. Von Bedeutung ist lediglich der Pharmabereich zwischen Apotheken und Verbrauchern. Einen elektronischen Handel mit Medikamenten gibt es bereits in den USA, der Schweiz und den Niederlanden, wo - trotz Online-Bestellung - nur gegen Rezept per Post an berechtigte Patienten geliefert wird. Die niederländische Internetapotheke DocMorris beziffert den Gesamtumsatz aller Apotheken in der EU auf etwa EUR 100 Mrd.; den Online-Anteil schätzt das Unternehmen auf 5%. In Deutschland haben derzeit bereits rd. 40.000 Kunden bei DocMorris eingekauft. Das Unternehmen umgeht das in Deutschland geltende Versandhandelsverbot mit Medikamenten, indem nicht die Firma, sondern der Kunde die Lieferung der Präparate mittels eines Kurierdienstes organisiert. Nach Ansicht der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ist diese Geschäftspraktik aber illegal. Uneinig sind sich die deutschen Gerichte: Während das Landgericht Berlin unter Berufung auf die Warenverkehrsfreiheit innerhalb der EU eine Entscheidung zugunsten des Internethändlers fällte, erteilte ihm das Landgericht Frankfurt am Main eine Absage. Als Begründung führte das Frankfurter Gericht an, dass DocMorris gegen das deutsche Arzneimittelgesetz verstoße, das einen gewerbsmäßigen Versandhandel mit Medikamenten verbietet. Aufgrund des Widerspruchs von DocMorris wurde das Verfahren wieder aufgenommen, ist aber derzeit - bis zu einer endgültigen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs - ausgesetzt. Ein Urteil ist nicht vor 2003 zu erwarten. Kosteneinsparungen durch Internetapotheken Inzwischen befürworten in Deutschland immer mehr Institutionen des Gesundheitswesens den Internethandel mit Medikamenten, vor allem weil sich dadurch die Kosten für die Gesetzliche Krankenversicherung deutlich reduzieren lassen. Aus diesem Grund haben sich 31 Kassen zu einer „Initiative für den Arzneimittelversandhandel“ zusammengeschlossen. Mit der Einführung von Internet-Apotheken, die ihre Medikamente wie DocMorris um bis zu ein Fünftel günstiger verkaufen als stationäre deutsche Apotheken, ließe sich jährlich knapp EUR 1 Mrd. einsparen, was letztlich den Versicherten zugute käme. In Deutschland kostet es derzeit nach Angabe des Bundesverbandes der Betriebskrankenkassen im europäischen Vergleich am meisten, ein Medikament vom Hersteller zum Patienten zu bringen. So entfallen hier wegen der hohen gesetzlich festgelegten Zuschläge des Großhandels und der Apotheken in der Arzneimittelpreisverordnung zwei Fünftel der gesamten Medikamentenkosten auf den Vertrieb, während dieser Wert in Frankreich nur 30% und in Schweden lediglich 25% beträgt, was prima facie angesichts der geringen Bevölkerungsdichte überrascht. Zahl der Online-User steigend Auch der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen und die Bundesgesundheitsministerin haben sich kürzlich für die Zulassung von Versandapotheken ausgesprochen. Allerdings müssen dafür noch allgemein gültige Qualitäts- und Sicherheitsstandards geschaffen werden. Erst die Einführung eines elektronischen Rezepts dürfte einen voll funktionsfähigen e-Commerce-Handel mit Medikamenten schaffen. Nach einer erwarteten Aufhebung des Versandhandelsverbotes in den nächsten Jahren dürfte der Handel mit Medikamenten über das Internet die Apotheken unter erheblichen Margendruck setzen. Aus diesem Grund lehnen die Apotheker einen Internet-Versandhandel ab. Sie fürchten damit auch einen Angriff auf die Arzneimittelpreisverordnung, die ihnen feste Handelsspannen sichert. Auch die Pharmaindustrie möchte diese Regeln erhalten, um beispielsweise Sonderangebote von Medikamenten zu verhindern. Allerdings starteten in Deutschland sowohl die Apotheken (über ihren Verband) als auch der Pharmagroßhandel Anfang/Mitte 2001 Internet-Offensiven. Auf speziellen Portalen können die Kunden derzeit Arzneimittel bestellen. Die Patienten müssen die Präparate aber bislang noch in einer Apotheke ihrer Wahl abholen und dabei das Rezept des Arztes vorlegen. Economics 9 Deutsche Bank Research conomics Gesamtumsatz weiterhin nur unter der Quote für Deutschland liegen, wo vor allem die Chemieriesen Vorreiter des Online-Geschäfts sind. Ähnliches gilt auch für den Anteil, der über virtuelle Marktplätze geht. Ausblick: Chemie setzt auf Verbundstrategie Die wichtigsten Triebfedern für den Einsatz von e-Business-Systemen in den Unternehmen sind die Effizienzgewinne z.B. durch Senkung der Transaktionskosten, die durch eine Verlagerung von Geschäftsprozessen ins Internet erhofft werden. Allerdings erfolgt bei vielen Unternehmen der Einstieg in das WWW nicht in einem Schritt. Nach Angaben der Unternehmensberatung A.T. Kearney durchläuft eine Firma fünf Stufen, beginnend mit einer intensiven Nutzung von E-Mails, der Eröffnung einer eigenen Website, dem Einsatz von e-Commerce, e-Business bis zum hochintegrierten e-Business-Netzwerk. Innerhalb des e-Business-Lebenszyklus befinden sich die virtuellen Marktplätze derzeit in einer Konsolidierungsphase, die etwa noch bis 2004 anhalten dürfte. Es werden zwar von den Marktteilnehmern verstärkt die organisatorischen und infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen. Die digital vernetzte Wirtschaft dürfte aber noch mindestens fünf Jahre auf sich warten lassen, bis viele Anbieter und Nachfrager von Gütern und Dienstleistungen voll über das WWW vernetzt sind. Der Wettbewerb wird vor allem in der Zulieferindustrie schärfer, die sich wegen der veränderten Rahmenbedingungen verstärkt auf e-Business vorbereiten muss. Unternehmen, die hier nicht mithalten, können sich in Zukunft nur als Nischenanbieter behaupten oder scheiden aus dem Markt aus. Die heute existierenden Zulieferer befürchten, dass sich auf den Marktplätzen Einkaufsmacht zusammenballen könnte. Allerdings beobachten die US-Kartellbehörde (Federal Trade Commission) und die EU-Kartellbehörde die Entstehung und das Vorgehen von Marktplätzen sehr genau, um die Bildung wettbewerbsbeschränkender Marktmacht zu verhindern. Triebfeder: Effizienzgewinne Wettbewerbsbeschränkende Marktmacht verhindern Großchemie gut gerüstet In den großen Chemieunternehmen ist heute das Potenzial zur Nutzung von e-Business bereits vorhanden. Nicht nur Produktion, Logistik und Vertrieb sind innerhalb eines Unternehmens vernetzt, sondern auch die Anbindung an die ERP-Systeme von Kunden und Lieferanten ist gewährleistet. Dies bedeutet, dass z.B. Bestellvorgänge rund um die Uhr weltweit über das Internet abgewickelt werden können. Strategie der Unternehmen Viele große Chemieunternehmen engagieren sich bereits heute auf mehreren Marktplätzen, die sie selbst nach ihren Anforderungen mitgestalten können. Insgesamt setzen die Chemieriesen aber auf eine Verbundstrategie, die langfristig helfen soll, Kostenführerschaft und somit Wettbewerbsvorteile zu sichern. Für jede Kunden- und Lieferantenbeziehung lässt sich somit leicht das optimale Instrument auswählen, so dass Effizienzgewinne auf beiden Seiten entstehen. Von großer Bedeutung sind in der Chemie nach wie vor System-to-SystemLösungen, d.h. automatische Verbindungen zwischen den Informationstechnologie-Einrichtungen von Geschäftspartnern. Diese Lösungen geben z.B. Aufschluss über Lagerbestände der Kunden und lösen bei Bedarf automatisch Nachlieferungssignale aus. Weiter stark ausgebaut wird in den kommenden Jahren die Abwicklung von Geschäftsbeziehungen über virtuelle Marktplätze (wie die Geschäftsbeziehungen von BASF und Bayer via Elemica zeigen), wobei sich auch System-to-Sys- 10 Economics Chemieunternehmen: Engagement auf mehreren Marktplätzen conomics Deutsche Bank Research tem-Lösungen mit einbeziehen lassen. Ein weiterer Bereich von Geschäftsbeziehungen umfasst den Online-Handel mit Produkten und Dienstleistungen individueller Unternehmen über das firmeneigene Extranet, d.h. über eine Website der Unternehmen, die ausschließlich für ausgewählte Geschäftspartner zugänglich ist. Mit Hilfe des Extranets setzt ein deutsches Unternehmen z.B. in einem Segment chemischer Grundstoffe ein Fünftel seines Gesamtvolumens um. Dieses System soll insbesondere für Großkunden in den kommenden Jahren stärker genutzt werden. Auch das Extranet lässt sich leicht mit System-to-System-Anwendungen verbinden. Mittelfristig erzwingt der Wettbewerb eine zunehmende Vernetzung auch der kleinen und mittleren Chemiefirmen mit Kunden und Zulieferern. Dadurch dürften sie ihre Marktposition gegenüber großen Unternehmen besser behaupten können. Für mittelständische Unternehmen ist es aber eher strategisch sinnvoller, sich an etablierte Marktplätze anzukoppeln, als eigene Wege zu gehen. Grundsätzlich ist festzustellen, dass die technischen Potenziale, die sich für Unternehmen mit Handelsplattformen im Internet ergeben, nur dann ausgeschöpft werden können, wenn die Technologie vom Management konsequent zur Umstrukturierung genutzt wird. Zunehmende Vernetzung kleinerer Chemiefirmen Uwe Perlitz, +49 69 910-31875 ([email protected]) Economics 11 Aktuelle Themen Schne ller via E-mail erhältl ich!!! ISSN 1430-7421 In der Reihe Aktuelle Themen werden für die internationalen Finanzmärkte relevante wirtschaftliche und politische Trends analysiert und kommentiert. Regionale Schwerpunkte der Artikel sind sowohl die wichtigsten Industriestaaten als auch die Schwellenländer in Asien, Lateinamerika und Osteuropa. Thema Nr. Erschienen am Die Tobin-Steuer: Kein überzeugendes Konzept für globalisierte Finanzmärkte 224 17. Dezember 2001 Zur Reform der Finanzaufsicht in Deutschland 223 6. Dezember 2001 Werden Japans Anleger risikofreudiger? 222 28. November 2001 Handel mit Kyoto-Rechten 221 20. November 2001 Rentenreform 2001: Ende einer Illusion? 220 12. Oktober 2001 Produktivitätswunder in den alternden Industrieländern? 219 7. September 2001 Abschied von der Deutschland AG? 218 12. September 2001 Geldvermögen in Deutschland und Euroland 217 31. August 2001 Euro-Zahlungsverkehr: EU-Entgeltverordnung stört den Wettbewerb 216 1. August 2001 EWU-Staatsanleihen: Zinsdifferenzen und Ursachen Thailand: Abkehr von bewährter Zentralbankpolitik 215 26. Juli 2001 Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: http://www.dbresearch.de oder wenden Sie sich direkt an uns: Deutsche Bank Research Marketing 60272 Frankfurt am Main E-mail: [email protected] Tel.: +49 69 910-31802 Fax: +49 69 910-31877 © 2002. Deutsche Bank AG, DB Research, D-60272 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland (Selbstverlag). Alle Rechte vorbehalten. Bei Zitaten wird um Quellenangabe „Deutsche Bank Research“gebeten. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten. Eine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben können wir nicht übernehmen, und keine Aussage in diesem Bericht ist als solche Garantie zu verstehen. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers/der Verfasser wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung der Deutsche Bank AG oder ihrer assoziierten Unternehmen dar. Die in dieser Publikation zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Deutsche Bank AG noch ihre assoziierten Unternehmen übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Publikation oder deren Inhalt. Die Deutsche Banc Alex Brown Inc. hat unter Anwendung der gültigen Vorschriften die Verantwortung für die Verteilung dieses Berichts in den Vereinigten Staaten übernommen. Die Deutsche Bank AG London, die mit ihren Handelsaktivitäten im Vereinigten Königreich der Aufsicht durch die Securities and Futures Authority untersteht, hat unter Anwendung der gültigen Vorschriften die Verantwortung für die Verteilung dieses Berichts im Vereinigten Königreich übernommen. Die Deutsche Bank AG, Filiale Sydney, hat unter Anwendung der gültigen Vorschriften die Verantwortung für die Verteilung dieses Berichts in Australien übernommen. Druck: HST Offsetdruck GmbH, Dieburg.