schumann brahms - Münchner Philharmoniker

Werbung

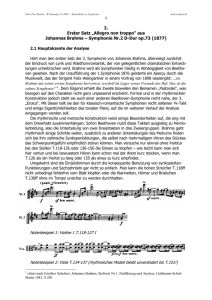

SCHUMANN 1. Symphonie »Frühlingssymphonie« BRAHMS 4. Symphonie LUISI, Dirigent Montag 06_03_2017 20 Uhr Dienstag 07_03_2017 20 Uhr ROBERT SCHUMANN Symphonie Nr. 1 B-Dur op. 38 »Frühlingssymphonie« 1. Andante un poco maestoso – Allegro molto vivace – Animato – Poco a poco stringendo 2. Larghetto 3. Scherzo: Molto vivace – Trio I: Molto più vivace – Trio II – Coda 4. Allegro animato e grazioso JOHANNES BRAHMS Symphonie Nr. 4 e-Moll op. 98 1. Allegro non troppo 2. Andante moderato 3. Allegretto giocoso 4. Allegro energico e passionato FABIO LUISI, Dirigent 118. Spielzeit seit der Gründung 1893 VALERY GERGIEV, Chefdirigent ZUBIN MEHTA, Ehrendirigent PAUL MÜLLER, Intendant 2 »O wende, wende Deinen Lauf !« WOLFGANG STÄHR ENTSTEHUNG ROBERT SCHUMANN (1810–1856) Symphonie Nr. 1 B-Dur op. 38 »Frühlingssymphonie« 1. A ndante un poco maestoso – Allegro molto vivace – Animato – Poco a poco stringendo 2. Larghetto 3. S cherzo: Molto vivace – Trio I: Molto più vivace – Trio II – Coda 4. Allegro animato e grazioso Robert Schumann skizzierte seine erste (vollendete) Symphonie in vier Tagen zwischen dem 23. und dem 26. Januar 1841 in Leipzig. Für die Instrumentierung und die Ausarbeitung der Partitur benötigte er die Zeit vom 27. Januar bis zum 8. Februar (erster und zweiter Satz) und vom 15. bis zum 20. Februar (Scherzo und Finale). Doch nahm er bis zur Erstpublikation der Stimmen im November 1841, ja selbst für die viel später, im Januar 1853 veröffentlichte Partitur immer noch Korrekturen am Notentext und an der Instrumentation vor. Den Titel »Frühlingssymphonie« gab ­Schumann seinem Werk von Anfang an; die literarischen Überschriften der vier Sätze hingegen (»Frühlingsbeginn«, »Abend« oder »Idylle«, »Frohe Gespielen« und »Voller Frühling«) zog er vor der Erst­ veröffentlichung wieder zurück. LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN WIDMUNG Geboren am 8. Juni 1810 in Zwickau; gestorben am 29. Juli 1856 in Endenich bei Bonn. In der Partitur: »Sr. Majestät dem Könige von Sachsen Friedrich August [II.] in tiefster Ehrfurcht zugeeignet«. Friedrich Robert Schumann: 1. Symphonie 3 Johann Friedrich Klima: Robert Schumann kurz vor seiner Heirat mit Clara Wieck (um 1840) Robert Schumann: 1. Symphonie 4 August II. (1797–1854) aus dem Haus der albertinischen Wettiner war von 1836 bis zu seinem Unfalltod in Tirol dritter König von Sachsen. Unter dem Eindruck der Märzrevolution von 1848 berief er noch liberale Minister in die Regierung, hob die Zensur auf und erließ ein neues Wahl­ gesetz; später hingegen, während des Dresdner Maiaufstands 1849, löste er das Parlament auf und ließ zur Unterdrückung der Demokratiebewegung seine Soldaten auf das eigene Volk schießen, wobei ­Dutzende von Zivilisten starben... URAUFFÜHRUNG Am 31. März 1841 in Leipzig im Großen G ewandhaus-Saal (Leipziger Gewand­ haus-Orchester unter Leitung von Felix Mendelssohn Bartholdy). PIANIST DES JÜNGSTEN GERICHTS »Alles, was Odem hat, lobe den Herrn !« Ohne falsche Bescheidenheit begann ­Robert Schumann sein Lebenswerk: Mit elf Jahren vertonte er den 150. Psalm. Wenige Wochen zuvor hatte er in der Marienkirche seiner Heimatstadt Zwickau an der Einstudierung eines Oratoriums »Das Weltgericht« mitgewirkt; er hatte »am Clavier accompagnirt« und dabei einen tiefen, wenngleich unklaren Eindruck vom »Getümmel der Instrumente« empfangen. Und so schritt er alsbald zur Tat und komponierte selbst ein Oratorium, »Le psaume cent ­cinquantième« für die eher symbolische Besetzung mit Sopran, Alt, Klavier, je zwei Violinen, Flöten, Oboen und Trompeten, ­Viola, Horn, Fagott und Pauken. Das Titel­ blatt versah er mit der Opuszahl 1 und der hochstaplerischen Verlagsangabe »Leipsic, chez Breitkopf et Härtel«. Auf das Licht der Öffentlichkeit aber musste das kühne Frühwerk, mehr Jugend- als Geniestreich, einstweilen noch warten: Die Uraufführung fand erst zu Schumanns 187. Geburtstag statt, am 8. Juni 1997 in Düsseldorf. »DIE MÄCHTE DER MASSEN« »Wenn er seinen Zauberstab dahin senken wird, wo ihm die Mächte der Massen, im Chor und Orchester, ihre Kräfte leihen, so stehen uns noch wunderbarere Blicke in die Geheimnisse der Geisterwelt bevor«, prophezeite Schumann dem jungen Johannes Brahms, den er gegen Ende seines Lebens kennengelernt hatte und wie einen auserwählten Nachfolger inthronisierte. Gut 30 Jahre lagen zwischen der frühen Psalmvertonung und dieser späten Begegnung mit Brahms – Jahrzehnte, in denen das unbekümmerte Selbstbewusstsein der Jugend erheblichen Fliehkräften ausgesetzt war, Robert Schumann: 1. Symphonie 5 hin- und hergeschleudert zwischen rasch wechselnden Erfolgen und Anfeindungen, schwärmerischen Höhenflügen und destruk­ tiven Selbstzweifeln. Doch die alte Liebe zu den mächtig besetzten Werken großen Stils hatte niemals Rost angesetzt. »Bedenke auch«, notierte Schumann in seinen »Musika­ lischen Haus- und Lebensregeln«, »daß es Sänger gibt, daß im Chor und Orchester das Höchste der Musik zur Aussprache kommt«. Die Mit- und Nachwelt allerdings wollte ihn allzu bald schon auf die Rolle des Miniaturisten festlegen, der ausschließlich im Lied und im pianistischen Charakterstück Genie besessen hätte. »Für mich existiert eine geistige Scheidewand zwischen dem Schumann, der anfangs seine eigenen Bahnen wandelte, und jenem zweiten, der, geblendet von dem Formenglanze des großen Mozarterben Mendelssohn, an sich selbst irre und zu einem partiellen, geistigen Selbstmorde getrieben wurde«, bekannte Hans von Bülow und sprach keine Einzelmeinung aus, als er erklärte: »Der Klavierkomponist und der Liedsänger in ihm stehen mir ungleich höher da als der Symphoniker, so anbetend ich mich auch zu den Adagios der zweiten und selbst der dritten Symphonie verhalte.« VOM EINSEITIGEN KULT DER INTIMITÄT Diese einseitige Vorliebe nahm in Frankreich sogar Züge eines esoterischen »culte schumannien« an. Die französischen Lyriker fühlten sich von Schumanns Liedern und Klavierwerken wesensverwandt angezogen, weil seine Musik ihnen ein Ideal der offenen Form und der metrischen Freiheit erschloss, eine »encyclopédie des nuances«. Auch der Maler Fernand Khnopff, Haupt­ repräsentant des belgischen Symbolismus, erwies dem Komponisten seine Reverenz mit dem 1883 entstandenen Bild »En écoutant du Schumann«: In einem erlesen möblierten bürgerlichen Salon sitzt, im Sessel vor dem Kamin, eine Frau, vollkommen in sich gekehrt; mit der rechten Hand schirmt sie ihr Gesicht ab, um hingebungsvoll und konzentriert dem Klavierspiel zu lauschen, der intimen Musik Robert Schumanns. Deren Sphäre ist die Stille, die Einsamkeit, die Weltabgeschiedenheit (jedenfalls nach Ansicht dieses Bildes). Wenn der Dichter spricht, hat der Symphoniker zu schweigen. CLARA WÜNSCHT SICH »EINEN 2TEN BEETHOVEN« Doch anders als es seine feinsinnigen Verehrer im späten 19. Jahrhundert wahrhaben wollten, strebte Schumann durchaus zu den »Mächten der Massen«, vom Salon in den Konzertsaal, zur »Gewalt des Orchesters wie des Chors«. 1839 verkündete er (etwas voreilig) in einem Brief: »Bald gibt es nur Symphonien von mir zu verlegen und zu hören. Das Clavier möcht’ ich oft zerdrücken, und es wird mir zu eng zu meinen Gedanken.« In diesem Selbstverständnis wurde er von seiner Verlobten Clara Wieck leidenschaftlich ermutigt: »Nimm mir es nicht übel, lieber Robert, wenn ich Dir sage, dass in mir sehr der Wunsch rege geworden ist, dass Du doch auch für Orchester schreiben möchtest. Deine Fantasie und Dein Geist ist zu groß für das schwache Klavier. Sieh doch, ob du es nicht kannst ? Ich habe nun einmal die Überzeugung, Du müsstest ein 2ter Beethoven sein.« Mit diesem forschen Appell an den Ehrgeiz ihres Zukünftigen berührte Clara Wieck freilich einen wunden Punkt. Ein zweiter Beethoven ? Gab es denn nach ­Beethovens Tod überhaupt noch eine Perspektive für die Symphonie ? War mit der Robert Schumann: 1. Symphonie 6 Fernand Khnopff: »En écoutant du Schumann« (1883, Ausschnitt) Robert Schumann: 1. Symphonie 7 epochalen Neunten nicht längst »Maß und Ziel erschöpft« und eine historische Grenze erreicht ? Robert Schumann dürfte sich diese und ähnliche Fragen mehr als einmal gestellt haben, zumal er die symphonischen Versuche seiner Zeitgenossen mit unbestechlicher Kritik beobachtete: »Die neueren Symphonien verflachen sich zum größten Theil in den Ouverturenstyl hinein, die ersten Sätze namentlich; die langsamen sind nur da, weil sie nicht fehlen dürfen; die Scherzo’s haben nur den Namen davon; die letzten Sätze wissen nicht mehr, was die vorigen enthalten.« An Beethoven, den ersten und einzigen, erinnerten diese W ­ erke einer neuen Generation allenfalls noch in »Anklängen«, nicht aber in der »Beherrschung der großartigen Form, wo Schlag auf Schlag die Ideen wechselnd erscheinen und doch durch ein inneres geistiges Band verkettet«. SCHUBERTS VORBILD LÖST DEN KNOTEN Natürlich verhielt sich Schumann nicht nur streng gegen andere, sondern auch »mißtrauisch« gegen sein eigenes symphonisches Talent. Nach mehreren vergeblichen Anläufen schon in der Studentenzeit und Skizzen zu einer »Sinfonia per il Hamlet« arbeitete Schumann 1832/33 an einer g-Moll-Symphonie, deren erster Satz (das Werk blieb ein Torso) vereinzelt zur Aufführung kam – mit dermaßen matter Resonanz jedoch, dass Schumann, der höchste Ambitionen mit dieser Komposition verknüpft hatte (»Von ihr erwarte ich, ohne Eitelkeit, das meiste von der Zukunft«), auf Jahre hinaus von weiteren symphonischen Experimenten absah, ja sogar in ­seinem Pass die Berufsangabe »Künstler« durch »Musikgelehrter« ersetzte ! Warum ihm trotz dieser widrigen Vorgeschichte im berühmten »symphonischen Jahr« 1841 der Durchbruch gelang, dafür gab es vor allem einen Grund: einen glücklichen Fund. Schumann hatte am Neujahrstag 1839 in Wien bei Franz Schuberts Bruder Ferdinand die unveröffentlichte C-Dur-Symphonie D 944 entdeckt, die »Große«, die auf seine Initiative am 21. März in Leipzig von Felix Mendelssohn uraufgeführt wurde. Und diese Entdeckung erbrachte den beflügelnden Beweis, dass es auch nach B ­ eethoven eine Zukunft für die Symphonie geben konnte: »Clara, heute war ich selig. In der Probe wurde eine Symphonie von Franz Schubert gespielt«, schrieb Schumann am 11. Dezember 1839 an seine Braut, als Mendelssohn das Werk zum zweiten Mal einstudierte. »Wärst Du da gewesen. Die ist Dir nicht zu beschreiben; das sind Menschenstimmen, alle Instrumente, und geistreich über die Maßen, und diese Instrumentation trotz Beethoven – auch diese Länge, diese himmlische Länge, wie ein Roman in vier Bänden, länger als die 9te Symphonie. Ich war ganz glücklich, und wünschte nichts, als Du wärest meine Frau, und ich könnte auch solche Symphonien schreiben.« Beide Wünsche sollten bald schon in Erfüllung gehen. »IM THALE BLÜHT DER FRÜHLING AUF !« Wie im Rausch skizzierte Schumann im ­Januar 1841 seine B-Dur-Symphonie op. 38, in nur vier Tagen und schlaflosen Nächten: seine »Erste«, deren Instrumentation er am 20. Februar abschließen konnte; »eine ganze Sinfonie – und obendrein eine ­Frühlingssinfonie«, begeisterte sich der Komponist. Mehr als ein Jahr später berichtete er Louis Spohr von jenem krea­tiven Ausnahmezustand, und der Enthusiasmus des geglückten Werkes schwingt noch immer mit: »Ich schrieb die Sinfonie zu Ende Winters 1841, wenn ich es sagen darf, in Robert Schumann: 1. Symphonie 8 jenem Frühlingsdrang, der den Menschen wohl bis in das höchste Alter hinauf und in jedem Jahre von neuem überfällt. Schildern, malen wollte ich nicht; daß aber eben die Zeit, in der die Sinfonie entstand, auf ihre Gestaltung, und daß sie gerade so geworden, wie sie ist, eingewirkt hat, glaube ich wohl.« Nicht allein die Zeit und Jahreszeit, auch ein stimmungsverwandtes Gedicht des zeitgenössischen Leipziger Lyrikers Adolf Böttger gab den Anstoß zur Komposition der B-Dur-Symphonie. Die Schlussverse – »O wende, wende Deinen Lauf – / Im Thale blüht der Frühling auf !« – übertrug Schumann in den Rhythmus des Mottos, das in der langsamen Einleitung zum Kopfsatz ertönt und das obendrein ans Eröffnungsthema von Schuberts C-Dur-Symphonie gemahnt. »Gleich den ersten Trompetenstoß möcht’ ich, daß er wie aus der Höhe klänge, wie ein Ruf zum Erwachen«, bat Schumann einen befreundeten Dirigenten vor der Berliner Erstaufführung seiner B-Dur-Symphonie. Und legte ihm ans Herz: »Könnten Sie ihrem Orchester beim Spiel etwas Frühlingssehnsucht einwehen – die hatte ich nämlich dabei, als ich sie schrieb.« DAS MOTTO ALS »INNERES GEISTIGES BAND« Der »Trompetenstoß« aber, die (auch von den Hörnern) intonierte Fanfare der Introduktion, setzt nicht nur »Schlag auf Schlag« den furiosen, mitreißenden, humoristisch unberechenbaren Wechsel der ­Ideen in Gang: Das Motto knüpft zugleich »ein inneres geistiges Band« um die vier Sätze der Symphonie. Im Kopfsatz erscheint es ohnehin allgegenwärtig, als unerschöpflicher Impuls und hellwacher ­Regent; im Larghetto wandelt es sich zum Thema eines reich figurierten Variationssatzes, geistert danach durchs erste Trio des Scherzos, um schließlich im Finale, kurz vor der Coda, seinen letzten großen Auftritt zu haben. Die ursprünglich poetischen Überschriften der einzelnen Sätze zog Schumann jedoch vor Drucklegung zurück: »Frühlingsbeginn«, »Abend« oder »Idylle«, »Frohe Gespielen« und »Voller Frühling«. Er wäre sich selbst und seiner erklärten Abneigung gegen literarische Programme untreu geworden, hatte er doch namentlich an Hector Berlioz’ »Symphonie fantastique« die im Konzertsaal verteilte Inhaltsangabe mit ihrer romanhaften Handlung kritisiert: »Ganz Deutschland schenkt sie ihm: solche Wegweiser haben immer etwas Unwürdiges und Scharlatanmäßiges«, hatte sich Schumann ereifert. »Der zartsinnige [...] Deutsche will in seinen Gedanken nicht so grob geleitet sein; schon bei der Pastoralsinfonie beleidigte es ihn, daß ihm Beethoven nicht zutraute, ihren Charakter ohne sein Zutun zu erraten.« RÜCKKEHR DER ALTEN »SYMPHONIESCRUPEL« Nachdem der Bann gebrochen war, die lähmende Angst vor der Symphonie, komponierte Schumann 1841 gleich noch »in recht fröhlicher Stimmung« die nur locker aneinandergereihten Sätze Ouvertüre, Scherzo und Finale op. 52, die er zeitweilig unter dem gemeinsamen Titel »Symphonette« oder »Suite« vereinen wollte. Im Mai entstand die Phantasie a-Moll für Klavier und Orchester (der spätere Kopfsatz des Klavier­ konzerts op. 54); und über die Sommer­ monate vollendete Schumann sogar noch eine d-Moll-Symphonie, die Urfassung der späteren »Vierten«. Kein Wunder, dass Schumann bald überschwänglich bekannte: »Jetzt bin ich ganz und gar in die Symphonienmusik gerathen. Die für mich höchst ermuthigende Aufnahme, die meine erste Robert Schumann: 1. Symphonie 9 Der Beginn des 1. Satzes in Schumanns Particell (links oben der Vermerk »Frühlingssymphonie«) Robert Schumann: 1. Symphonie 10 Symphonie [unter Mendelssohns Leitung am 31. März 1841] gefunden, hat mich ganz ins Feuer gebracht.« Aber Schumann gehörte weder zu den robusten Frohnaturen noch zur Fraktion der stillen Dulder. Seine schöpferischen Hochgefühle erwiesen sich als überaus wetterwendisch. »Und leben wir Musiker, Du weißest es ja, so oft auf sonnigen Höhen, so schneidet das Unglück der Wirklichkeit um so tiefer ein«, gestand er einem Freund. Als jedenfalls die Uraufführung der neuen d-Moll-Symphonie in Leipzig weit hinter der erfolgreichen Premiere der »Ersten« zurückblieb, kehrten prompt die alten »Symphoniescrupel« ­zurück, die ewigen Bedenken, die oft gehörten und immer wieder geäußerten Mahnungen, »nach Beethoven abzustehen von symphonistischen Plänen«. Mit einem Frühlingsrausch hatte es begonnen, mit eisiger Katerstimmung ging das »symphonische Jahr« zu Ende. Robert Schumann: 1. Symphonie 11 Ein Leben für die Variation THOMAS LEIBNITZ ENTSTEHUNG JOHANNES BRAHMS (1833–1897) Symphonie Nr. 4 e-Moll op. 98 1. Allegro non troppo 2. Andante moderato 3. Allegretto giocoso 4. Allegro energico e passionato Der Charakter der vierten (und damit letzten) Symphonie von Johannes Brahms, die in den Sommermonaten 1884 und 1885 in Mürzzuschlag / Steiermark auf der Südseite des Semmering entstand, wurde vom Komponisten in einem Brief an Elisabet von Herzogenberg auf das eher raue Klima ­dieses Mittelgebirgszugs südwestlich von Wien bezogen: »Im Allgemeinen sind ja ­leider die Stücke von mir angenehmer als ich, und findet man weniger daran zu korrigieren ?! Aber in hiesiger Gegend werden die Kirschen nicht süß und essbar...« URAUFFÜHRUNG LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN Geboren am 7. Mai 1833 in Hamburg; gestorben am 3. April 1897 in Wien. Am 25. Oktober 1885 in Meiningen / Thüringen im Großherzoglichen Hoftheater (Großherzogliche Hofkapelle Meiningen unter Leitung von Johannes Brahms). Sieben Tage später wurde das Werk unter Hans von Bülow erneut aufgeführt und anschließend auf einer Tournee des Meininger ­O rchesters durch Westdeutschland und Holland, deren Leitung sich Brahms und Bülow teilten, einem breiteren Publikum vorgestellt. Johannes Brahms: 4. Symphonie 12 ANVERWANDLUNG ALS KUNST- UND LEBENSPRINZIP UNBEIRRBARER WILLE UND MUT ZUR EINSAMKEIT Der Versuch, das Schaffen eines Komponisten unter ein charakteristisches Motto zu setzen, wird immer fragwürdig bleiben. Weder geht das Komponieren Arnold Schönbergs völlig im Begriff der »revolutionären Neugestaltung« auf, noch sind die Beiträge Wagners und Verdis zur Musikgeschichte ausschließlich auf die Opernbühne zu beschränken. Aber dennoch haben solche Kurzcharakteristiken – vorausgesetzt, dass ihnen die nötige Differenzierung folgt – ihre Berechtigung und ihren Sinn: Der Blick richtet sich auf das Wesentliche, innerhalb der zahllosen biographischen und werkanalytischen Fakten wird »Struktur« geschaffen. Und so sollte es erlaubt sein, im Falle Johannes Brahms’ den Begriff der »Variation« als Schlüsselbegriff anzusetzen, und dies gleich in mehrfacher Hinsicht. »In diesem Genre liegt ganz entschieden die starke Seite dieses Componisten; denn er ist von Hause aus eigentlich arm an Erfindung, aber er hat viel gelernt und hat eine edle, dem Gemeinen fernab liegende Richtung…« So charakterisierte 1873 der Rezensent des »Vaterlands«, einer österreichischen Tageszeitung, die soeben uraufgeführten »Variationen über ein Thema von Joseph Haydn«, Brahms’ letztes »Vorbereitungswerk« auf dem Weg zur Symphonie. Das zitierte Lob hat einen ­etwas schalen Beigeschmack und formuliert den ständig wiederkehrenden Hauptvorbehalt aller Brahms-Kritiker: Am professionellen Können des Komponisten sei nicht zu zweifeln, aber es fehle der schöpferische Funke, das Unverwechselbare der eigenen Aussage. Hier hat die Rezeptionsgeschichte allerdings klar zu Gunsten des Komponisten entschieden. Unübersehbar ist die Neigung des Komponisten zu Anverwandlung und Neubeleuchtung des bereits Gegebenen; dies spiegelt sich wider in der großen Zahl von Werken, die explizit als »Variationen über…« b ­ etitelt sind, wie auch in der Kunst der permanenten Variantenbildung, die sein gesamtes Schaffen durchzieht. Darüber hinaus ist das Gesamtwerk von Johannes Brahms – lobend und tadelnd – von vielen Zeitgenossen als großangelegte Variation über das Grundthema der »Klassik« angesehen ­worden, wobei manche den schöpferisch-­ individuellen Aspekt innerhalb der retro­ spektiven Grundhaltung übersahen. Alle Klischeevorstellungen und Vorbehalte der Mitwelt fokussieren in der Aufnahme von Brahms’ 4. Symphonie, seinem letzten Beitrag als symphonischer Komponist. Ganz entschieden hat hier Brahms dem ­Element des Variativen größtes Gewicht gegeben – mehr als in den vorangegangenen Symphonien. Vor allem der letzte Satz, in dem der Komponist auf das historische Modell der Passacaglia zurückgreift, scheint das filigrane Variationsprinzip ins Extrem zu treiben – auf Kosten des großräumigen symphonischen Entwicklungsprinzips nach dem Vorbild Beethovens, dem Brahms etwa in seiner 1. Symphonie durchaus gefolgt war. Kein Wunder, dass auch unter seinen treuesten Anhängern Zweifel aufkamen, ob dem Meister hier vielleicht Johannes Brahms: 4. Symphonie 13 Johannes Brahms (1889) Johannes Brahms: 4. Symphonie 14 nicht doch ein Missgriff unterlaufen sei. In wenigen Fällen war Brahms in so hohem Maß auf sich allein gestellt, musste er ­gegen den Rat seiner wohlmeinenden und gegen die Schelte seiner übelwollenden Mitwelt so sehr seiner inneren Stimme vertrauen und an einer Konzeption festhalten, die von der Nachwelt schließlich als überzeugend und authentisch gewertet wurde. »AUF DAS AUGE DES MIKROSKOPIKERS BERECHNET« Die 4. Symphonie entstand innerhalb zweier Sommeraufenthalte Brahms’ in Mürzzuschlag (Steiermark), und zwar in den Sommern 1884 (1. und 2. Satz) und 1885 (3. und 4. Satz). Wie immer hatte Brahms den Plan zu einem neuen symphonischen Werk in der für ihn typischen Neigung zum »Understatement« nur in kryptischen Andeutungen kundgetan; in seinem Brief an den Verleger Simrock vom 19. August 1884 bemerkte er lediglich am Rande, er wolle nun »besseres Papier mit mehr Systemen« nehmen, woraus Informierte schließen konnten, dass er wieder an einem Orchesterwerk arbeitete. Rasch verbreitete sich die Nachricht von einer neuen Symphonie unter den Freunden, und bereits am 26. Oktober 1884 fragte Elisabet von Herzogenberg gezielt nach dem Werk. Brahms wollte jedoch die zwei vollendeten Sätze noch nicht aus der Hand geben, und so musste sich der Freundeskreis bis zum September 1885 gedulden. Das mit Brahms befreundete Ehepaar Herzogenberg erhielt das Manuskript zuerst – die Reaktion war indessen Enttäuschung. Die Partitur wurde kommentarlos zurückgeschickt, und auch Wochen danach teilten weder Herzogenbergs noch Clara Schumann dem Komponisten ihre Eindrücke mit, was diesen veranlasste, in seinem Brief vom 30. September 1885 an Heinrich von Herzogenberg etwas kleinlaut und missmutig zu bemerken: »Meine neuliche Attacke ist ja gründlich misslungen (und eine Symphonie dazu).« Nun folgte doch ein ausführlicher Brief von Frau Herzogenberg, in dem sie für das neue Werk bewundernde und begeisterte Worte fand: »Man wird nicht müde, hineinzu­ horchen und zu schauen auf die Fülle der über dieses Stück ausgestreuten geist­ reichen Züge, seltsamen Beleuchtungen rhythmischer, harmonischer und klanglicher Natur, und Ihren feinen Meißel zu bewundern, der so wunderbar bestimmt und zart zugleich zu bilden vermag.« Aber ein gewisser Vorbehalt konnte nicht verschwiegen werden: »Es ist mir, als wenn eben diese Schöpfung zu sehr auf das Auge des Mikro­ skopikers berechnet wäre, als wenn nicht für jeden einfachen Liebhaber die Schönheiten alle offen dalägen, und als wäre es eine kleine Welt für die Klugen und Wissenden, an der das Volk, das im Dunkeln wandelt, nur einen schwachen Anteil haben könnte.« Mit anderen Worten: Das Werk sei zu subtil konzipiert, es fehle der »impact«, die unmittelbar zündende Wirkung. PRÜGELSTRAFE FÜR GEISTLOSE KRITIKER ? Ende September 1885 spielte Brahms, seiner Gepflogenheit gemäß, das neue Werk den Wiener Freunden in Friedrich Ehrbars Klaviersalon in einer Fassung für zwei Klaviere vor; sein Partner war Ignaz Brüll. Prominente Vertreter des zeitgenössischen Musiklebens hatten sich eingefunden: Hans Richter, Eduard Hanslick, Theodor Billroth, auch der Musikkritiker und Brahms-­ Biograph Max Kalbeck. Kalbeck schildert seine Eindrücke: Nach dem »wundervollen Allegro« sei eine »ziemlich lähmende Stille« Johannes Brahms: 4. Symphonie 15 Der Beginn des 1. Satzes (oben) und der Beginn des 3. Satzes (unten) in der Handschrift des Komponisten Johannes Brahms: 4. Symphonie 16 eingetreten. »Endlich gab Brahms mit einem knurrigen: ›Na, denn man weiter !‹ das Zeichen zur Fortsetzung; da platzte Hanslick nach einem schweren Seufzer, als ob er sich erleichtern müsste und doch fürchtete, zu spät zu kommen, noch schnell he­ r­aus: ›Den ganzen Satz über hatte ich die Empfindung, als ob ich von zwei schrecklich geistreichen Leuten durchgeprügelt würde.‹ Alles lachte, und die beiden spielten fort.« Hanslicks Bonmot hatte die drückende Stimmung durchbrochen, nicht aber die Zweifel ausgeräumt. Insbesondere der Final­satz erschien Kalbeck zwar als »die Krone aller Brahms’schen Variationensätze«, jedoch nicht als geeigneter Abschluss einer Symphonie. Getrieben von der ernsthaften Befürchtung, dem verehrten Freund drohe ein »eklatanter Misserfolg«, suchte er Brahms am nächsten Morgen auf, trug ihm seine Bedenken vor und machte ihm den ungewöhnlichen Vorschlag, er solle die Symphonie zurückziehen und tiefgreifend umarbeiten. Brahms reagierte weder beleidigt noch empört, sondern argumentierte mit dem Vorbild Beethovens: Auch dieser hätte, in seiner »Eroica« nämlich, eine Symphonie mit einem Variationensatz abgeschlossen. Er sei Kalbeck für dessen freimütige Kritik dankbar, bleibe aber dennoch bei seiner Konzeption. VERSCHLEIERTER BAUPLAN, IMPONIERENDE ARCHITEKTUR Ohne Umschweife beginnt der Kopfsatz mit dem sanft fließenden, etwas melancho­ lischen Hauptthema, das sogleich dem ­Variationsprinzip unterworfen wird; in der Wiederholung erscheint das Thema in der Achtelbewegung, Begleitfiguren und Instru­ mentation sorgen für neue Beleuchtung. In der Weiterführung tritt ein Charakteristikum von Brahms’ Komponieren zutage: Der rhythmische Fluss der Geradtaktigkeit wird unterbrochen, scheinbar ungeradtaktige Bildungen schieben sich ein. All diese Elemente verschleiern und verfremden das Bild des klassischen Sonatensatzes, der jedoch auch diesem Kopfsatz als Grundstruktur unzweideutig zugrunde liegt. Da von Anfang an das Prinzip der variativen Umformung und Neufärbung vorherrscht, fällt es nicht leicht, den klassischen Bauplan der Sonatenform – Exposition, Durchführung, Reprise – hörend nachzuvoll­ ziehen. Entgegen dem »Traditionalismus«, den man Brahms nur zu gern unterstellt, hält der Komponist stets neue Überraschungen bereit – etwa in der höchst originell gestalteten Reprise, die die erste Hälfte des Hauptthemas zwar notengetreu, aber mit weiter Dehnung der Notenwerte über einem zart bewegten Streicher­ teppich präsentiert; erst die zweite Hälfte des Themas, nunmehr in der Originalgestalt, erleichtert das Wiedererkennen. Das Prinzip der Variation konzentriert sich im nun folgenden langsamen Satz auf harmonische Subtilität und vielschichtige Klangfärbungen. Grundtonart ist E-Dur; doch Brahms modifiziert die harmonische Struktur durch Rückgriff auf gleichsam archaische Wendungen, durch Einschub kirchentonaler Elemente, insbesondere der »phrygischen Sekunde«. Sie gibt dem rhythmisch gleichförmig einher schreitenden Holzbläserthema das charakteristische Gepräge und zeigt, wie durch Rückgriff auf historisch längst »überholte« Wendungen überraschend innovative Wirkungen erzielt werden können. Formal lässt sich der Satz in seiner großräumigen Zweiteiligkeit leicht überblicken; jeder der beiden Teile ist durch die Dualität des vor- Johannes Brahms: 4. Symphonie 17 Johannes Brahms (1896) Johannes Brahms: 4. Symphonie 18 rangig bläserdominierten Hauptthemas und des auf Streicherklang basierenden Seitenthemas bestimmt. Züge grimmig-grotesker Heiterkeit trägt der 3. Satz, der die Tradition des Menuettbzw. Scherzo-Satzes auf sehr individuelle Weise fortsetzt. Grundtonart ist C-Dur, doch will sich keineswegs die mit dieser Tonart gemeinhin verbundene Feierstimmung einstellen; dies verhindert bereits das rhythmisch »gegen den Strich gebürstete« Hauptthema, das an einen stampfenden Tanz denken lässt. Immer wieder lässt Brahms Akkordblöcke lapidar aufeinanderprallen, die durch den Einsatz des Triangels geradezu unheimlichen Klangcharakter annehmen. Das für ein Scherzo unabdingbare Trio ist auf wenige Bläserphrasen reduziert. Als Krönung des symphonischen Baus gilt der Schlusssatz, als reiner Variationensatz ein Novum in Brahms’ Symphonien. Er greift auf das barocke Modell der Passacaglia zurück, deren Eigenheit in der unablässigen Wiederholung eines achttaktigen Bass­ themas besteht. Fast scheint es, als wollte Brahms beweisen, mit welch rudimentären Mitteln große Wirkungen zu erzielen sind: Das Thema ist von größter Einfachheit, tonleiterartig schreitet es in lapidaren Sekundschritten voran, nur im fünften und siebten Takt durch chromatische Schärfung verfärbt. Es folgen nun 30 Variationen über das Thema, das zunächst – entgegen dem Prinzip der historischen Passacaglia – in der Oberstimme auftritt, ab der vierten Variation jedoch »regelgemäß« in den Bass verlegt wird. Seine Linie ist vorerst klar nachvollziehbar, wird jedoch im Verlauf der Entwicklung durch die stets komplexer werdende Stimmenstruktur in den Hintergrund gedrängt. Brahms legt über die strenge Form der Passacaglia umrissartig die Züge der Sonatensatzform, wodurch die in Variation 16 wieder klar erkennbare Linie des Passacaglia-Themas den Charakter einer »Reprise« bekommt. In monumentaler Steigerung schließt das Werk. GRABENKÄMPFE, SALONSCHLACHTEN, VERNICHTUNGSKRITIKEN Man nahm es Brahms in Wien etwas übel, dass er die Symphonie nicht in seiner Wahlheimat, sondern in Meiningen zur Uraufführung brachte, die am 25. Oktober 1885 stattfand. Brahms selbst dirigierte, und in der Folge wurde die Symphonie in zahlreichen deutschen Städten vorgestellt, bevor erst am 17. Januar 1886 Wien an die Reihe kam. Hier erzielte die »Vierte« lediglich einen bescheidenen Achtungserfolg, und fast schien es, als hätte Max Kalbeck mit seinen Bedenken Recht gehabt. Mit größter Schärfe vernichtete Komponistenkollege Hugo Wolf im Wiener »Salonblatt« Brahms’ neuestes Opus: Die Tatsache, dass die Symphonie in der für Symphonien unüblichen Tonart e-Moll geschrieben sei, müsse als einziges halbwegs »originelles« Element gelten, sonst herrsche hier nichts als »Nichtigkeit, Hohlheit und Duckmäuserei«. Die »Kunst, ohne Einfälle zu komponieren«, habe in Brahms ihren würdigsten Vertreter gefunden. Mehr als 100 Jahre nach Kalbecks Änderungswünschen und Wolfs »Vernichtungskritiken« – die dem Komponisten übrigens großes Vergnügen bereiteten und von ihm mehrfach zitiert wurden – ist die 4. Symphonie einschließlich ihres Passacaglia-Finales unbestrittener Bestandteil des musikalischen Weltrepertoires. Johannes Brahms: 4. Symphonie 19 Fabio Luisi DIRIGENT Der italienische Dirigent wurde 1959 in Genua geboren und absolvierte nach einem Klavierstudium bei Aldo Ciccolini in Paris seine Dirigierausbildung bei dem kroatischen Dirigenten Milan Horvat. 1984 wurde Fabio Luisi als Studienleiter und Kapellmeister ans Opernhaus Graz berufen, von 1995 bis 2000 war er Chefdirigent des Nieder­ österreichischen Tonkünstler-Orchesters und ab 1996 einer der drei Hauptdirigenten des Orchesters des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig, dem er von 1999 bis 2009 als alleiniger Künstlerischer Leiter vor- stand. 1997 war Luisi für die Dauer von fünf Jahren zusätzlich Chefdirigent des Orches­ tre de la Suisse Romande in Genf. Seine internationale Karriere, die ihn ans Pult zahlreicher Orchester Europas, Amerikas und Japans führte, begann Fabio Luisi an der Bayerischen Staatsoper München, der er bis heute verbunden ist. Seit 1988 dirigiert er aber auch an den Berliner Opernhäusern, an der Hamburgischen und an der Wiener Staatsoper sowie an den Opern­häusern von Genua, Florenz und Genf. 2005 wurde Fabio Luisi Chefdirigent der Wiener Symphoniker, 2007 trat er die Nachfolge Bernard Haitinks als Generalmusikdirektor der Sächsischen Staatsoper Dresden an. Seit 2012 ist er Generalmusikdirektor am Opernhaus Zürich, seit 2010 außerdem Principal Guest Conductor an der Metro­politan Opera in New York. Fabio Luisi ist ständiger Gast der führenden Orchester, Opernhäuser und Festivals in Europa und USA. Am Pult der Münchner Philharmoniker stand Luisi erstmals im Dezember 1995. Im April 2014 sprang er kurz­ fristig für den erkrankten Lorin Maazel ein und leitete das Orchester bei seinem Gastkonzert in der New Yorker Carnegie Hall. Künstlerbiographie 20 24 21 Französische Musik in den ersten Jahrzehnten der Orchestergeschichte GABRIELE E. MEYER Anders als die Musik russischer und weiterer slawischer Komponisten stand das französische Musikschaffen seltener auf den Programmen der Münchner Philharmoniker. Einzig Hector Berlioz, meist mit seiner »Symphonie fantastique«, sowie Camille Saint-Saëns und César Franck wurden vergleichsweise oft aufgeführt. Doch auch Werke von Georges Bizet, Charles Bordes, Emmanuel Chabrier, Gustave Charpentier, Ernest Chausson, Claude Debussy, Léo Delibes, Paul Dukas, Vincent d’Indy, Désiré-Émile Inghelbrecht, Édouard Lalo, Aimé Maillart, Jules Massenet, Jules Mouquet, Jacques Offenbach, Maurice Ravel, Ambroise Thomas, Édouard Trémisot und Charles M. Widor wurden gespielt, programmatisch hin und wieder noch erweitert und ergänzt um Werke der eng mit der französischen Musiktradition verbundenen Schweizer Komponisten Gustave Doret, Arthur Honegger, Émile Jaques-Dalcroze und Pierre Maurice sowie der Belgier Paul Gilson und Désiré Pâque. Einige Namen sind heute nahezu unbekannt. Andere, allen voran Berlioz, Debussy und Ravel, gehören schon längst zum Standardrepertoire eines jeden Orchesters. – Immerhin wurden in den ersten Jahrzehnten seit der Orchestergründung 1893 auch gerne französische Abende durchgeführt. So erklangen, beispielsweise, am 21. November 1904 unter Felix Weingartners Leitung Stücke von d’Indy, Jaques-Dalcroze und Berlioz, dem nur wenige Tage später mit der »HaroldSymphonie« und der »Phantastischen« ein umjubelter Berlioz-Abend unter dem Dirigenten Peter Raabe folgte. Für die Spielzeit 1928/29 stellte der philharmonische Dirigent Friedrich Munter unter dem Motto »fremdländische Abende« ebenfalls einen »Französischen Komponisten- Abend« zusammen. Das Konzert wurde mit den Worten angekündigt, dass es aufgrund des großen Umfangs der Musik leider nicht möglich sei, auch die altfranzösischen Meister wie Lully, Rameau und Grétry zu berücksichtigen. Munter begann mit Berlioz, dem »französischen Beethoven« und seiner Ouvertüre zu »Le Corsaire«. Am Ende stand ein Beispiel der »allermodernsten französischen Musik«, das 1920 entstandene Orchesterstück »El Greco« von Inghelbrecht, einem Schüler und Freund Debussys. Französische Musik bei den Münchner Philharmonikern 25 21 2 21 Französische Musik in den ersten Jahrzehnten der Orchestergeschichte GABRIELE E. MEYER den ersten Jahrzehnten seit der OrchesAnders als die Musik russischer und weitetergründung 1893 auch gerne französirer slawischer Komponisten stand das sche Abende durchgeführt. So erklangen, französische Musikschaffen seltener auf beispielsweise, am 21. November 1904 den Programmen der Münchner Philharunter Felix Weingartners Leitung Stücke von moniker. Einzig Hector Berlioz, meist mit d’Indy, Jaques-Dalcroze und Berlioz, dem seiner »Symphonie fantastique«, sowie nur wenige Tage später mit der »HaroldCamille Saint-Saëns und César Franck wurSymphonie« und der »Phantastischen« ein den vergleichsweise oft aufgeführt. Doch umjubelter Berlioz-Abend unter dem Diriauch Werke von Georges Bizet, Charles genten Peter Raabe folgte. Bordes, Emmanuel Chabrier, Gustave Charpentier, Ernest Chausson, Claude Debussy, Für die Spielzeit 1928/29 stellte der philLéo Delibes, Paul Dukas, Vincent d’Indy, harmonische Dirigent Friedrich Munter Désiré-Émile Inghelbrecht, Édouard Lalo, unter dem Motto »fremdländische AbenAimé Maillart, Jules Massenet, Jules Moude« ebenfalls einen »Französischen Komquet, Jacques Offenbach, Maurice Ravel, ponisten- Abend« zusammen. Das Konzert Ambroise Thomas, Édouard Trémisot und wurde mit den Worten angekündigt, dass Charles M. Widor wurden gespielt, proes aufgrund des großen Umfangs der Mugrammatisch hin und wieder noch erweisik leider nicht möglich sei, auch die alttert und ergänzt um Werke der eng mit der französischen Meister wie Lully, Rameau französischen Musiktradition verbundenen und Grétry zu berücksichtigen. Munter Schweizer Komponisten Gustave Doret, begann mit Berlioz, dem »französischen Arthur Honegger, Émile Jaques-Dalcroze Beethoven« und seiner Ouvertüre zu »Le und Pierre Maurice sowie der Belgier Paul Corsaire«. Am Ende stand ein Beispiel der Gilson und Désiré Pâque. Einige Namen sind »allermodernsten französischen Musik«, heute nahezu unbekannt. Andere, allen das 1920 entstandene Orchesterstück »El voran Berlioz, Debussy und Ravel, gehören Greco« von Inghelbrecht, einem Schüler schon längst zum Standardrepertoire Eugène Damblans:eines »Vive la France ! Vive la Liberté !« für diein Zeitschrift Musique«, 1913) jeden Orchesters. (Titelillustration – Immerhin wurden und »La Freund Debussys. Paris – Französische Moskau: Drei Musik Komponisten bei auf Freiheitssuche Philharmonikern in der Musik Französische Musik bei den den Münchner Münchner Philharmonikern 22 26 Dessen Musik wiederum war bei den Philharmonikern zum wahrscheinlich ersten Mal am 5. Dezember 1903 zu hören: »Herr José Lassalle eröffnete den letzten der drei Modernen Abende, die er mit dem verstärkten Kaim-Orchester veranstaltet hat, mit einem Stück des gelegentlich seiner Komposition von Maeterlincks »Pelléas et Mélisande« auch in Deutschland vielgenannten Claude Debussy. Die Wiedergabe des Vorspiels zum ›Nachmittag eines Faun‹, dem eine Dichtung von Stéphane Mallarmé, dem bekannten Décadent, zu Grunde liegt, ließ […] manches zu wünschen übrig.« Zu Beginn seines Konzertberichts versuchte der möglicherweise durch die anscheinend unzulängliche Wiedergabe irritierte Rezensent der »Münchner Neuesten Nachrichten« dem Stück noch insofern gerecht zu werden, indem er sich auf Debussys kompositorische Idee einließ. Doch am Ende seiner Überlegungen bekannte er in einer aberwitzigen Volte, dass das Stück zwar rein musikalisch betrachtet, barer Unsinn sei, aber »trotz alledem etwas hat, was durchaus neu und von einzigartig unbeschreiblichem Reiz ist«. Weitere Begegnungen mit dem Werk des großen Klangmagiers folgten, teilweise als Münchner Erstaufführungen. Aufgeführt wurden die »Petite Suite«, in der Orchesterfassung von Henri Büsser, sodann, am 25. Oktober 1912, »Rondes de Printemps«, die Nummer 3 aus den »Images«. Ferner erklangen, 1913, »Danse sacrée et Danse profane« für chromatische Harfe und Streichorchester, ausgeführt von dem berühmten italienischen Harfenvirtuosen Luigi Magistretti, sowie, noch im Herbst, eine Bearbeitung derselben »Danses« für Klavier und Streicher. Viele Jahre später lernten die Münchner Konzertbesucher in Oswald Kabasta einen Dirigenten kennen, der nach zeitgenössischen Berichten zu urteilen, ein vorzüglicher Sachwalter der Debussy'schen Klangwelt gewesen sein muss. Die Wiedergaben von »La Mer« und »Ibéria« machten offenkundig, wie sehr sich die Einstellung zu der nur auf den ersten Blick substanzlosen, lediglich auf atmosphärische Farbmischungen ausgerichteten Musik geändert hatte. Oscar von Pander von den »Münchner Neuesten Nachrichten« sah in »Ibéria« »die geistreichste Orchestermusik, die man sich denken kann. […] Die Ausführung unter Kabastas glänzender Leitung zeigte wiederum die treffliche Arbeit unserer Philharmoniker«, die den ganz ungewöhnlichen Anforderungen des Stücks hinsichtlich Schönheit, Genauigkeit und Durchsichtigkeit beispielhaft gewachsen waren. »Der Beifall war stürmisch und wurde vom Dirigenten mit Recht auch auf das prächtige Orchester bezogen« (MNN, 8. Feb. 1939). Maurice Ravels 1928 in Paris uraufgeführter »Boléro« erlebte seine Münchner Premiere in Zusammenarbeit mit dem einige Jahre zuvor gegründeten Forum für Neue Musik, der »Vereinigung für zeitgenössische Musik«. Auf dem von Adolf Mennerich geleiteten Programm vom 13. März 1931 standen außerdem Paul Hindemiths 3. Violinkonzert und Wolfgang von Bartels 1. Symphonie. Während Hindemiths Konzert als Zumutung und Verirrung abgetan wurde, bezeichnete H. Ruoff (MNN) die Ravel'sche Komposition als »eine Marotte des großen Könners, aber eine geistreiche und witzige«. Nach dem abrupten Stillstand des scheinbar unaufhaltsam kreisenden Stücks schallten dem Dirigenten und den Französische Musik bei den Münchner Philharmonikern 23 27 Ravels »Boléro« steht 1931 zum ersten Mal auf dem Programm der Münchner Philharmoniker auch hier glänzend disponierten Musikern laute Bravorufe entgegen. Noch zwei weitere Werke Ravels profitierten von der inzwischen erlangten Subtilität im Umgang mit der französischen Klangwelt. Mit der Münchner Erstaufführung der »Rapsodie espagnole« am 28. November 1938 erinnerten die Musiker, wiederum unter Kabastas Leitung, an den im Herbst 1937 gestorbenen Komponisten, »der nach dem Tode Debussys als der repräsentativste der zeitgenössischen Komponisten Frankreichs gelten durfte«. Etwa zwei Monate später stellte Adolf Mennerich in einem deutsch-französischen Abend noch Ravels »Ma Mère l’Oye« vor. Die Schönheiten auch dieser Partitur gerieten nach damaligen Berichten zu einem »höchst fesselnden Erlebnis«. – Dann, mit dem Einmarsch Hitlerdeutschlands in Frankreich im Mai 1940, wurde es rasch still um die französische Musik. Französische Musik bei den Münchner Philharmonikern 24 Münchner Klangbilder TITELGESTALTUNG ZUM HEUTIGEN KONZERTPROGRAMM »Da Schumanns erste Symphonie auch ›Frühlingssymphonie‹ genannt wird und dieses Werk, wie er es selbst beschrieben hat ›in feuriger Stunde geboren‹ wurde, war für mich eine farbenfrohe Umsetzung unumgänglich. Die ganze Symphonie hat er in nur vier Tagen zu Papier gebracht, was sich in den vier gewählten Farben, widerspiegelt. Knallig sollte es sein, da es sich für mich so anhört, als wäre diese Werk in einem Art Schaffensrausch entstanden: ›Ich schrieb die Sinfonie, wenn ich sagen darf, in jenem Frühlingsdrang, der den Menschen wohl bis in das höchste Alter hinreißt und in jedem Jahr von neuem überfällt. Schildern, malen wollte ich nicht; dass aber eben die Zeit, in der die Sinfonie entstand, auf ihre Gestaltung, und dass sie grade so geworden, wie sie ist, eingewirkt hat, glaube ich wohl.‹ (Robert Schumann) Die Leichtigkeit, die im Stück durch seine spielerischen Variationen zum Ausdruck kommt, zeigt sich in der Transparenz des Materials. Es war die Hochphase seines Lebens und diese Lebendigkeit wollte ich grafisch einfangen. Die Acryl-Stäbe habe ich zersägt und punktuell erhitzt um diese anschließend in die Form des vorgegebenen Logos zu biegen.« (Susanne Schneider, 2016) DIE KÜNSTLERIN »Mein Name ist Susanna Schneider, ich bin 1991 in München geboren und habe bis vor ein paar Monaten dort gelebt. Ich bin im behüteten Neuhausen/Nymphenburg aufgewachsen und daran hängt mein Herz – ich werde also eines Tages zurückkommen. Nach meiner Ausbildung zur Kommunikationsdesignerin an der Designschule München habe ich mich dazu entschieden weiter zu studieren und meinen Master in London zu machen, um mich als Designerin weiter zu entwickeln. Dieser multikulturelle Ort ist erfrischend, inspirierend und die perfekte Gelegenheit mein Englisch aufzupolieren. Eine Erfahrung, die ich schon nach so kurzer Zeit nicht missen möchte. Trotzdem ist es als Münchner Kindl eine besondere Ehre auch aus der Ferne ein Plakat zu entwerfen, das in meiner Heimatstadt zu sehen sein wird.« Susanna Schneider 25 Sonntag 12_03_2017 17 Uhr 6. KAMMERKONZERT Münchner Künstlerhaus am Lenbachplatz »WENN EINER NICHTS ZU SAGEN HAT, HÖRT MAN ES SOFORT« WOLFGANG AMADEUS MOZART Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott Es-Dur KV 452 KRZYSZTOF PENDERECKI Sextett für Klarinette, Horn, Streichtrio und Klavier LUDWIG VAN BEETHOVEN Quintett für Oboe, Klarinette, Fagott, Horn und Klavier Es-Dur op. 16 ULRICH BECKER, Oboe ALEXANDRA GRUBER, Klarinette HOLGER SCHINKÖTHE, Fagott JÖRG BRÜCKNER, Horn IASON KERAMIDIS, Violine JANO LISBOA, Viola SVEN FAULIAN, Violoncello CORA BRÜCKNER-IRSEN, Klavier Mittwoch 15_03_2017 20 Uhr h4 Freitag 17_03_2017 20 Uhr c CHARLES IVES »The Unanswered Question« GEORGE BENJAMIN »Dream of the Song« für Countertenor, Frauenchor und kleines Orchester LEONARD BERNSTEIN Symphonie Nr. 2 für Klavier und Orchester »The Age of Anxiety« KENT NAGANO, Dirigent ANDREW WATTS, Countertenor GILLES VONSATTEL, Klavier FRAUENCHOR DES PHILHARMONISCHEN CHORES MÜNCHEN, Einstudierung: Andreas Herrmann Mittwoch 22_03_2017 20 Uhrk4 Donnerstag 23_03_2017 20 Uhrb CLAUDE DEBUSSY »Prélude à ›L'Après-midi d’un Faune‹« FRANZ SCHUBERT Symphonie Nr. 4 c-Moll D 417 »Tragische« GUSTAV MAHLER Symphonie Nr. 4 G-Dur VALERY GERGIEV, Dirigent GENIA KÜHMEIER, Sopran Vorschau 26 Die Münchner Philharmoniker CHEFDIRIGENT VALERY GERGIEV EHRENDIRIGENT ZUBIN MEHTA 1. VIOLINEN Sreten Krstič, Konzertmeister Lorenz Nasturica-Herschcowici, Konzertmeister Julian Shevlin, Konzertmeister Odette Couch, stv. Konzertmeisterin Claudia Sutil Philip Middleman Nenad Daleore Peter Becher Regina Matthes Wolfram Lohschütz Martin Manz Céline Vaudé Yusi Chen Iason Keramidis Florentine Lenz Vladimir Tolpygo Georg Pfirsch Bernhard Metz Namiko Fuse Qi Zhou Clément Courtin Traudel Reich Asami Yamada BRATSCHEN Jano Lisboa, Solo Burkhard Sigl, stv. Solo Max Spenger Herbert Stoiber Wolfgang Stingl Gunter Pretzel Wolfgang Berg Beate Springorum Konstantin Sellheim Julio López Valentin Eichler 2. VIOLINEN VIOLONCELLI Simon Fordham, Stimmführer Alexander Möck, Stimmführer IIona Cudek, stv. Stimmführerin Matthias Löhlein, Vorspieler Katharina Reichstaller Nils Schad Clara Bergius-Bühl Esther Merz Katharina Schmitz Ana Vladanovic-Lebedinski Michael Hell, Konzertmeister Floris Mijnders, Solo Stephan Haack, stv. Solo Thomas Ruge, stv. Solo Herbert Heim Veit Wenk-Wolff Sissy Schmidhuber Elke Funk-Hoever Manuel von der Nahmer Isolde Hayer Das Orchester 27 Sven Faulian David Hausdorf Joachim Wohlgemuth KONTRABÄSSE Sławomir Grenda, Solo Fora Baltacigil, Solo Alexander Preuß, stv. Solo Holger Herrmann Stepan Kratochvil Shengni Guo Emilio Yepes Martinez Ulrich von Neumann-Cosel Ulrich Haider, stv. Solo Maria Teiwes, stv. Solo Robert Ross Alois Schlemer Hubert Pilstl Mia Aselmeyer TROMPETEN Guido Segers, Solo Bernhard Peschl, stv. Solo Franz Unterrainer Markus Rainer Florian Klingler FLÖTEN POSAUNEN Michael Martin Kofler, Solo Herman van Kogelenberg, Solo Burkhard Jäckle, stv. Solo Martin Belič Gabriele Krötz, Piccoloflöte Dany Bonvin, Solo Matthias Fischer, stv. Solo Quirin Willert Benjamin Appel, Bassposaune OBOEN Ricardo Carvalhoso Ulrich Becker, Solo Marie-Luise Modersohn, Solo Lisa Outred Bernhard Berwanger Kai Rapsch, Englischhorn KLARINETTEN Alexandra Gruber, Solo László Kuti, Solo Annette Maucher, stv. Solo Matthias Ambrosius Albert Osterhammer, Bassklarinette FAGOTTE TUBA PAUKEN Stefan Gagelmann, Solo Guido Rückel, Solo SCHLAGZEUG Sebastian Förschl, 1. Schlagzeuger Jörg Hannabach Michael Leopold HARFE Teresa Zimmermann, Solo Raffaele Giannotti, Solo Jürgen Popp Johannes Hofbauer Jörg Urbach, Kontrafagott ORCHESTERVORSTAND HÖRNER INTENDANT Jörg Brückner, Solo Matias Piñeira, Solo Paul Müller Stephan Haack Matthias Ambrosius Konstantin Sellheim Das Orchester 28 IMPRESSUM TEXTNACHWEISE BILDNACHWEISE Herausgeber: Direktion der Münchner Philharmoniker Paul Müller, Intendant Kellerstraße 4 81667 München Lektorat: Christine Möller Corporate Design: HEYE GmbH München Graphik: dm druckmedien gmbh München Druck: Gebr. Geiselberger GmbH Martin-Moser-Straße 23 84503 Altötting Wolfgang Stähr, Thomas Leibnitz und Gabriele E. Meyer schrieben ihre Texte als Originalbeiträge für die Programmhefte der Münchner Philharmoniker. Künstlerbiographie: nach Agenturvorlage. Alle Rechte bei den Autorinnen und Autoren; jeder Nachdruck ist seitens der Urheber genehmigungs- und kostenpflichtig. Abbildungen zu Robert Schumann: Ernst Burger (Mitarbeit: Gerd Nauhaus), Robert Schumann – Eine Lebenschronik in Bildern und Dokumenten, Mainz 1998; wikimedia commons. Abbildungen zu Johannes Brahms: Christian Martin Schmidt, Johannes Brahms und seine Zeit, Laaber 1998; Christiane Jacobsen (Hrsg.), Johannes Brahms – Leben und Werk, Wies­ baden / Hamburg 1983; Franz Grasberger, Johannes Brahms – Variationen um sein Wesen, Wien 1952. Programmzettel 1 93 1 (»Boléro«): Privat. Künstlerphotographie: Barbara Luisi (Luisi). Gedruckt auf holzfreiem und FSC-Mix zertifiziertem Papier der Sorte LuxoArt Samt Impressum HAUPTSPONSOR UNTERSTÜTZT OPEN AIR KONZERTE SONNTAG, 16. JULI 2017, 20.00 UHR VA L E RY G E R G I E V D I R I G E N T Y U J A WA N G K L A V I E R MÜNCHNER PHILHARMONIKER BRAHMS: KONZERT FÜR KLAVIER UND ORCHESTER NR.1 D - MOLL OP.15 MUSSORGSKIJ: „BILDER EINER AUSSTELLUNG” (INSTRUMENTIERUNG: MAURICE RAVEL) KARTEN: MÜNCHEN TICKET 089/54 81 81 81 UND BEKANNTE VVK-STELLEN WWW.KLASSIK−AM−ODEONSPLATZ.DE ’16 ’17 DAS ORCHESTER DER STADT