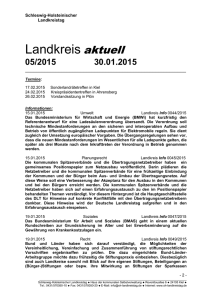

Psychiatrieplan des Landkreis Havelland

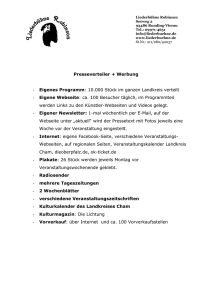

Werbung