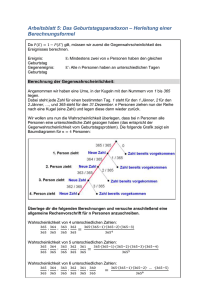

Methodenlehre II

Werbung