Fällt die Gesellschaft auseinander? - Friedrich-Ebert

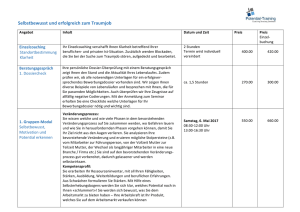

Werbung